Изучение интегративных показателей функционального состояния организма позволяет более эффективно оценивать организацию различных видов деятельности человека [1,3,7]. В качестве индикатора функционального состояния организма в физиологии используются показатели центральной и периферической гемодинамики, исследованные в покое и на фоне нагрузки [1,9]. Наиболее информативным неинвазивным методом оценки функционального состояния организма и его адаптационных возможностей организма в настоящее время признан анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) [4,9,10].

Физиологическая оценка вариабельность сердечного ритма как результата деятельности регуляторных систем, обеспечивающих поддержание гомеостаза и приспособление организма к изменениям условий окружающей среды, основывается на концепции о сердечно-сосудистой системе как индикаторе адаптационных реакций всего организма. Комплексная оценка вариабельности сердечного ритма осуществлялась по показателю активности регуляторных систем (ПАРС) [3,8]. Он вычисляется в баллах по специальному алгоритму, учитывающему статистические показатели, показатели гистограммы и данные спектрального анализа кардиоинтервалов. ПАРС позволяет дифференцировать различные степени напряжения регуляторных систем. ПАРС был предложен еще в начале 80-х годов прошлого столетия [1,2,6] и оказался довольно эффективным в оценке адаптационных возможностей организма женщин [5].

Замечено, что пространственная разнонаправленность функциональной межполушарной асимметрии и висцеральных асимметрий нередко коррелирует с различными видами соматовисцеральной и нервно-психической патологии [2]. Изменения сердечного ритма в связи с механизмами нейрогуморальной регуляции можно рассматривать как результат активности различных звеньев вегетативной нервной системы, модулирующих сердечную деятельность. В свою очередь, вегетативные реакции представляют некоторую суммарную и неспецифическую характеристику регуляторных процессов. Регистрация вегетативных реакций, в том числе и изменений частоты сердечных сокращений, относится также к косвенным методам измерения информационных процессов мозга, связанных с управлением функциями организма.

Цель исследования: изучение интегральных характеристик вариабельности сердечного ритма женщин различных возрастных групп в зависимости от показателей латерального поведенческого профиля асимметрий.

Материалы и методы

У 2100 женщин проведено определение исходного латерального поведенческого профиля асимметрий с помощью модифицированного теста Аннет. Методом случайной выборки «Монета» было отобрано 685 женщин в возрасте от 31 до 60 лет, из которых в последующем сформировались основные группы для проведения дальнейших исследований. Критериями включения при формировании групп явились классификация стадий и номенклатур репродуктивного и пострепродуктивного периодов жизни женщины [5]. Были сформированы 3 возрастные группы женщин, соответствовавших периодам второй зрелости и пожилому возрасту онтогенеза (Хрипкова А.Г. с соавт., 1990): I группа - женщины репродуктивного периода 31-40 лет (n=237), II группа – обследуемые в пременопаузальном периоде 41-50 лет (n=224) и III группа – женщины в постменопаузальном периоде 51-60 лет (n=241). В каждой группе были выделены подгруппы с правым (Прав), левым (Лев) и амбидекстральным профилем асимметрий (Амби). В группе позднего репродуктивного возраста выделено 106 женщин с правым латеральным поведенческим профилем асимметрий (ЛППА), 65 – с амби-правым ЛППА, 37 – с амби-левым ЛППА и 29 – с левым ЛППА. В группе женщин пременопаузального периода выделено 99 женщин с правым латеральным поведенческим профилем асимметрий, 67 – с амби-правым ЛППА, 31 – с амби-левым ЛППА и 27 – с левым ЛППА. В группе женщин в периоде постменопаузы выделено 109 женщин с правым латеральным поведенческим профилем асимметрий, 69 – с амби-правым ЛППА, 33 – с амби-левым ЛППА и 30 – с левым ЛППА.

У всех обследуемых женщин регистрировался ЭКГ-сигнал в положении лежа на спине во втором стандартном отведении. Продолжительность записи составляла 5 минут. У каждого исследуемого проводили анализ 2-х повторных записей по 5 мин. для подтверждения состояния стационарности регистрируемого процесса. Обработка кардиоинтервалограмм и анализ вариабельности сердечного ритма проводились с помощью аппарата «Варикард 2.5.1» и программы «Эским – 6». Перед началом записи ВСР исследуемые находились в покое в положении лежа с приподнятым изголовьем в течение 5-10 минут. Исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) проводилось не ранее, чем через 1,5-2 часа после еды, большой физической или стрессовой нагрузки, в лаборатории, в которой поддерживалась постоянная температура 20-22 С°.

Результаты и обсуждение

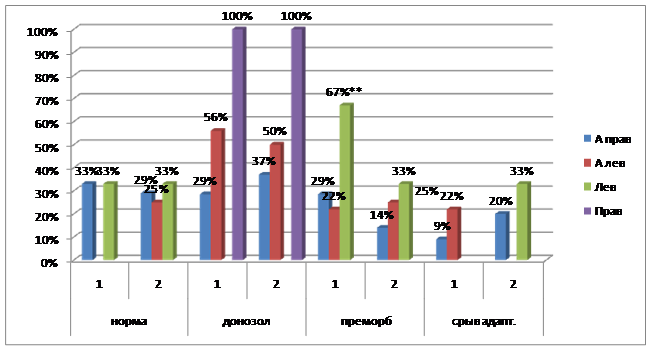

При сравнении особенностей функционального состояния женщин с различным латеральным профилем асимметрий в зависимости от показателей вегетативной регуляции сердечного ритма в репродуктивном периоде было установлено, что в положении лежа (исходное состояние ортостатической пробы или функциональный покой) функциональное состояние, соответствующее градации «физиологическая норма» отмечалось только в случае АпрЛППА и ЛевЛППА (рис. 1). У представительниц с ПравЛППА в 100% случаев регистрировалось «донозеологическое состояние», которое отмечалось также и у 56% женщин с АлевЛППА и у 29% обследуемых с АправЛППА. Градация «преморбидное состояние» наиболее часто (67%) встречалось у левшей. «Срыв адаптации» в обследуемой возрастной подгруппе регистрировался только у амбидекстров: в 22% случаев у АлевЛППА и в 9% случаев – у АправЛППА.

Рис. 1. Распределение женщин репродуктивного возраста (%) по динамике функционального состояния в зависимости от латерального профиля асимметрий

Примечание:1- положение лежа;2- положение стоя. ** - распределения достоверно различаются при p≤0,01.

В ответ на изменение положения тела в пространстве (переход в вертикальное положение) улучшение функционального состояния отмечалось в 25% числе случаев у женщин с АлевЛППА из «донозеологического» – в «нормальное функциональное состояние» и в 22% случаев при переходе из «срыва адаптации» – в «преморбидное состояние». У всех женщин с ПравЛППА в ответ на ортостазу функциональное состояние не менялось. Особый интерес представляли обследуемые, у которых при изменении положения тела в пространстве регистрировалось ухудшение функционального состояния: у 33% женщин с ЛевЛППА и 22% АправЛППА отмечалось появление градации «срыва адаптации».

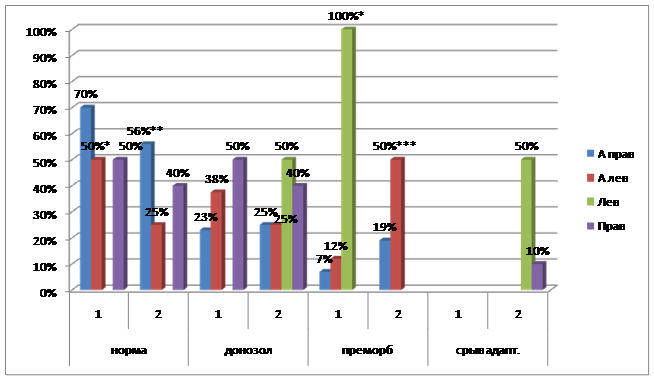

При сравнении особенностей функционального состояния женщин с различным латеральным профилем асимметрий в зависимости от показателей вегетативной регуляции сердечного ритма в периоде пременопаузы было установлено, что в положении лежа (исходное состояние ортостатической пробы или функциональный покой) функциональное состояние, соответствующее градации «физиологическая норма» отмечалось в большинстве случаев (70%) женщин с амбидекстральным правым, и у половины обследованных с ЛевЛППА профилем, а так же у половины представительниц этой возрастной подгруппы с правым латеральным поведенческим профилем (рис. 2).

Рис. 2. Распределение женщин пременопаузального возраста (в%) в динамике функционального состояния в зависимости от латерального профиля асимметрий.

Примечание:1- положение лежа;2- положение стоя. * - распределения достоверно различаются при p≤0,05;** - распределения достоверно различаются при p≤0,01. *** распределения достоверно различаются при p≤0,001.

У второй половины обследованных женщин пременопаузального периода с ПравЛППА выявлены показатели адаптивности регуляторных систем (ПАРС), свидетельствующие о донозеологическом состоянии по градации функциональных состояний. Донозеологическое состояние в обследованной возрастной подгруппе, встречалось также среди женщин с амбидекстральным и правым и левым профилем. У представительниц с ЛевЛППА в 100% случаев регистрировалось «преморбидное состояние», которое отмечалось также и у 12% женщин с АлевЛППА и у 7% обследуемых с АправЛППА. «Срыв адаптации» в обследуемой возрастной подгруппе в состоянии физиологического покоя не зарегистрирован. Обращает на себя внимание, тот факт, что в процессе выполнения стандартной физической нагрузки наблюдаются существенные перераспределения женщин этой возрастной подгруппы по градациям показателя адаптивности регуляторных систем с негативной динамикой. Так, в ответ на изменение положения тела в пространстве (переход в вертикальное положение) наблюдалось уменьшение женщин с показателями ПАРС, свидетельствующими о «норме» в функциональном состоянии. В группе женщин с амбидекстральным профилем эти изменения значимы (р=0,009 – для женщин с АправЛППА; р=0,047– для женщин с АлевЛППА). При этом в группе правшей эти изменения имеют лишь тенденцию (р=0,112).

В подгруппе женщин с показателями ПАРС, свидетельствующими о донозеологическом состоянии у них, существенных изменений в перераспределении женщин в ответ на нагрузку не выявлено (р=0,062), регистрировалась лишь тенденция уменьшения групп обследованных с этими показателями.

Согласно полученным результатам, особую тревогу должны вызывать изменения, происходящие в перераспределении женщин пременопаузального периода в ответ на стандартную физическую нагрузку, имеющие показатели ПАРС, которые свидетельствуют о наличии у них преморбидного состояния. Так по нашим данным, в группе женщин с амбидекстральным профилем наблюдается значительное увеличение числа женщин с показателями, характерными для преморбидного состояния (р=0,048 – для женщин с АправЛППА; р=0,0009 – для женщин с АлевЛППА). Эти перераспределения являются результатом ухудшения функционального состояния у женщин с этими показателями стереометрии, имеющими в покое более благоприятные значения ПАРС. При этом в группе женщин с левым латеральным поведенческим профилем асимметрий у половины женщин наблюдалось ухудшение функционального состояния и переход в состояние соответствующее «срыву адаптации», однако у другой половины от этой подгруппы обследованных наблюдалось улучшение функционального состояния. При переходе в вертикальное положение происходила существенная перестройка регуляции сердечного ритма, которая свидетельствовала о наличии в группе этих женщин донозеологического функционального состояния.

В процессе наших исследований было выявлено, что у 10% женщин с правым латеральным поведенческим профилем асимметрий в процессе выполнения стандартной физической нагрузки наблюдалось ухудшение функционального состояния. В этой подгруппе обследованных регистрировались показатели ПАРС, свидетельствующие о переходе функционального состояния этих женщин на уровень «срыв адаптации».

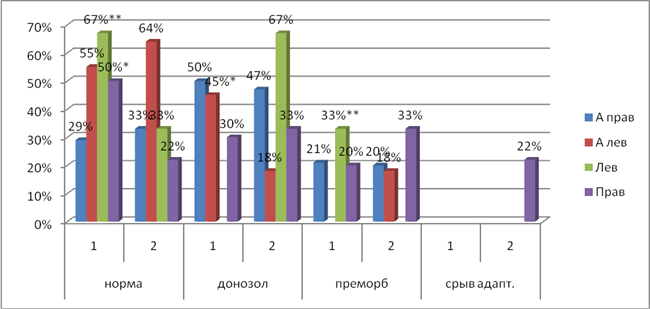

При сравнении особенностей функционального состояния женщин с различным латеральным профилем асимметрий в зависимости от показателей вегетативной регуляции сердечного ритма в периоде постменопаузы было установлено, что в положении лежа (исходное состояние ортостатической пробы или функциональный покой) функциональное состояние, соответствующее градации «физиологическая норма» отмечалось в большинстве случаев (67%) женщин с левым и (55%) амбидекстральным левым профилем асимметрий, и у половины обследованных с правым профилем, а так же у трети представительниц (29%) этой возрастной подгруппы с амбидекстральным правым латеральным поведенческим профилем (рис. 3).

Рис. 3. Распределение женщин постменопаузального возраста (в%) в динамике функционального состояния в зависимости от латерального профиля.

Примечание:1- положение лежа;2- положение стоя.* распределения достоверно различаются при p≤0,05;** - распределения достоверно различаются при p≤0,01.

В процессе исследований были зарегистрированы показатели ПАРС у женщин этой возрастной подгруппы, свидетельствующие о наличии донозеологического состояния у половины представительниц с амбидекстральным профилем (50% – АправЛППА и 45%АлевЛППА), а также у 30% от числа обследованных с правым латеральным поведенческим профилем асимметрий. В 33% случаев у представительниц с ЛевЛППА регистрировалось «преморбидное состояние», которое отмечалось также и у 20% женщин правшей и у 21% обследуемых с АправЛППА. Показатели ПАРС, характеризующиеся как «Срыв адаптации» в обследуемой возрастной подгруппе в состоянии физиологического покоя не зарегистрированы.

При изменении положения тела в пространстве у женщин в постменопаузе в случае ПравЛППА наблюдалась устойчивость в поддержании функционального состояния в процессе выполнения физической нагрузки. В группе женщин с АлевЛППА с показателями ПАРС, свидетельствующими о физиологической норме, была выявлена тенденция к увеличению количества женщин с этими значениями под влиянием стандартной физической нагрузки. В этой латеральной подгруппе при показателях ПАРС, характеризуемых как «донозеологическое состояние», регистрировалось существенное уменьшение числа женщин с этими значениями показателя адаптивности регуляторных систем под влиянием ортостатической пробы (p=0,036). Однако у 18% представительниц этого латерального поведенческого профиля под влиянием физической нагрузки наблюдалось ухудшение функционального состояния до уровня «преморбидное состояние».

Особый интерес представляла группа женщин с левым латеральным профилем. Количество женщин в постменопаузальном периоде с показателями ПАРС, характеризующими уровень функционального состояния как «норма», существенно уменьшалось (p=0,0096). В то время как у женщин с преморбидным состоянием значительно улучшался уровень функционального состояния (p=0,0096).

Выводы

Проведенные исследования свидетельствует о том, что в репродуктивном периоде правый латеральный поведенческий профиль асимметрий сопровождается наиболее благоприятными показателями функционального состояния, тогда как левый латеральный фенотип чаще сопровождается его ухудшением и формированием преморбидного состояния. Изменение положения тела в пространстве способствует значительному улучшению функционального состояния у женщин с амбидекстральным профилем, тогда как левши в условиях нагрузки в этот период наиболее дезадаптивны. В перименопаузальном периоде физическая нагрузка вызывает неоднозначные изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы, при этом у большинства женщин наблюдается ухудшение функционального состояния, кроме левшей. В группе женщин постменопаузального периода особенности реакции регуляторных систем в ответ на физическую нагрузку определяются исходным уровнем их адаптивности, независимо от латерального поведенческого профиля асимметрий.

Рецензенты:

Авруцкая В.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник акушерско-гинекологического отдела, заведующая поликлиникой ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону;

Васильева В.В., д.б.н., руководитель учебного центра ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Министерства здравоохранения РФ, г. Ростов-на-Дону.

Библиографическая ссылка

Черноситов А.В., Боташева Т.Л., Черноситов А.В., Гурбанова Л.Р., Кириллова Т.Г., Заводнов О.П., Шубитидзе М.Г. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН В ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ПОКОЕ И ПРИ СТАНДАРТНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ В РЕПРОДУКТИВНОМ, ПРЕ – И ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛАТЕРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ АСИММЕТРИЙ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19599 (дата обращения: 15.02.2026).