В последние годы в клинической диагностике, благодаря работам российских ученых Шатохиной С.Н. и Шабалина В.Н., создано новое направление - морфология биологических жидкостей и зоолитов, основанное на структуропостроении сложных многокомпонентных систем, способных к саморегуляции [4; 6]. Морфологическая картина биологических жидкостей и зоолитов, например желчи и желчных камней, мочи и нефролитов, характеризует молекулярный уровень организации процессов, а следовательно, может нести диагностическую информацию, с помощью которой можно установить связь между особенностями патологического процесса и морфологическими изменениями в клетках того или иного органа, а также дальнейшее клиническое течение заболевания [5]. Исследователями установлено, что при фазовом переходе биологической жидкости из неупорядоченного жидкого состояния в твердое (например, кристаллизация жидкости при высыхании) образуется определенный статический порядок, который доступен для наблюдения [2; 3]. Образование структур твердой фазы биологических жидкостей обусловлено волновыми концентрационными взаимодействиями в системе «вода - минеральные вещества - органические соединения» [3]. Например, установлен феномен патологической кристаллизации солей в белковой среде мочи больных уролитиазом, лежащий в основе процесса камнеобразования в мочевыводящих путях [6]. Это было доказано на основе длительных клинических наблюдений, рентгеноспектрального микроанализа, позволяющего определить вид камнеобразующих солей.

Исследования в этом направлении изучения желчи и желчных камней малочисленны [1]. Изучение минерального состава желчных камней ориентировано, главным образом, на кальций и фосфор - основу камней биогенного происхождения [1]. Между тем микроэлементный состав желчных камней (в частности железа, цинка, меди, марганца и т.д.) наиболее подробно изучен в связи с экологическими особенностями места проживания больных. Роль этих микроэлементов в камнеобразовании и формировании тяжести течения желчнокаменной болезни не изучена, что представляет интерес в плане перспективы к поиску альтернативного подхода лечения ЖКБ. В связи с этим исследования разнообразия микроэлементного состава желчных камней в зависимости от их морфологической характеристики актуальны и интересны.

Целью данной работы является анализ особенностей ультраструктурного строения и микроэлементного состава желчных камней в зависимости от их морфологических характеристик.

Материалы и методы исследования

В работе были исследованы 40 образцов камней (10 у лиц мужского пола и 30 женского), полученные при холецистэктомии пациентов с хроническим калькулезным холециститом, проведенной в хирургическом отделении РостГМУ в 2013-2014 гг. Возраст больных был старше 50 лет и в среднем составил 60,2±2,4 года. По морфологическим характеристикам, 30 (37,5%) камней относились к гомогенным холестериновым, 40 (50%) – к смешанным и 10 (12,5%) – к камням пигментного или билирубинового типа. Все камни были сгруппированы по морфологическим характеристикам в 8 групп (табл. 1).

Морфология поверхности и внутренних зон камней исследована методом сканирующей электронной микроскопии на микроскопе LEO 1560 Института нанометровой оптики и технологии (Берлинский центр материалов и энергии имени Гельмгольца). Микроэлементный статус образцов был определен методом рентгенофлуоресцентного анализа. Cпектры рентгеновской флуоресценции были зарегистрированы на линии КМС-2, источника синхротронного излучения Bessy (II) (Берлин, Германия). Для определения элементного состава образцов были зарегистрированы обзорные спектры c экспозицией в 10 сек. Измерения проведены в диапазоне энергии ионизации от 1 до 12 кэВ, что соответствует диапазону определяемых элементов от Na до Br. С использованием программного кода Winshell (Max) была проведена идентификация Kα-характеристических линий исследуемых образцов.

Результаты

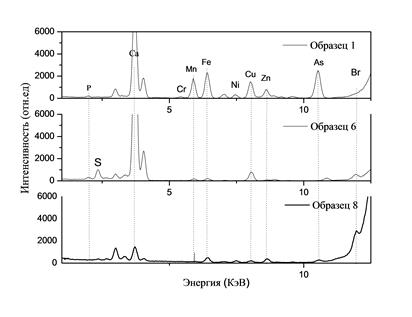

Результаты исследования показали различия в качественном и количественном микроэлементном составе изучаемых камней. На рисунке 1 представлены обзорные спектры на примере образцов камней, входящих в группы № 1, 6 и 8, полученные методом рентгенофлуоресцентного анализа.

Рис. 1. Обзорные рентгенофлуоресцентные спектры для образцов групп № 1, 6 и 8

На основе проведенных исследований было установлено, что гомогенные холестериновые камни имели приблизительно одинаковый элементный состав, представленный следующими химическими элементами: Ca, Fe, Zn, Сu, Br. Отличительной чертой такого типа камней является полное отсутствие или низкое содержание в их составе фосфора, являющегося составной частью фосфолипидов (лецитина). В связи с этим можно предположить, что при образовании камней имеет место смещение функционального равновесия лецитина и жирных кислот, препятствующих кристаллизации камней. Также с этим фактом связан и цвет холестериновых камней – они имели желтый или белый цвет.

Таблица 1

Микроэлементный состав желчных камней различного типа

|

№ группы |

Элементный состав |

Типы камней |

Особенности внешнего вида |

|

1 |

P, Ca, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As |

Смешанные (n=7) |

Крупные, круглые, матовые |

|

2 |

S, Ca, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Br |

Холестериновые (n=5) |

Гомогенные, крупные |

|

3 |

P, S, Ca, Mn, Fe, Ni, Cu, Br |

Смешанные (n=2) |

Коричнево-пигментные камни |

|

4 |

K, Ca, Fe, Cu, Zn |

Холестериновые (n=5) |

Гомогенные холестериновые камни |

|

5 |

P, S, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Br |

Смешанные (n=4) |

Ядро - пигментное черное, к периферии коричневые матовые непрозрачные слои |

|

6 |

P, S, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Bi, Br |

Пигментные (n=6) |

Черные пигментные крупные, непрозрачные камни |

|

7 |

P, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Br |

Смешанные (n=4) |

Черные пигментные камни |

|

8 |

Ca, Fe, Zn, As, Br |

Холестериновые (n=7) |

Гомогенные холестериновые камни |

Как известно, лецитин, наряду с желчными кислотами, участвует в образовании мицеллы, препятствуя кристаллизации холестерина. Следовательно, есть основание полагать, что одной из причин образования гомогенных холестериновых камней является нарушение фосфолипидного состава желчи, что, возможно, и является вероятной причиной выпадения холестерина в осадок с образованием ядра желчного камня.

Железо, как активный центр гемоглобина, входит в состав эндогенных пигментов, что объясняет его присутствие в составе холестериновых камней (камни 2,8). Элементы Zn, Сu и Br, определялись лишь на поверхности холестериновых камней, тогда как центральная их часть состоит из чистого холестерина.

Микроэлементный состав смешанных камней более разнообразный. В него входили микроэлементы: P, S, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Br. Отличительной особенностью этих камней по сравнению с холестериновыми является большое содержание в составе фосфора (Р), придающего им более темный цвет. За счет высокого содержания билирубина, часто находящегося в виде небольшого ядра в центре изучаемых конкрементов, камни имеют коричневый цвет. Центральное расположение билирубина в камнях данного типа, а также присутствие микроэлементов желчных пигментов указывает на ведущую роль нарушения пигментного обмена в желчи у таких пациентов. Кроме того, в составе всех изучаемых камней установлено присутствие серы (S), марганца (Mn) и железа (Fe) – микроэлементов желчных пигментов, а у одного из больных обнаружено наличие Аs. Причина накопления в камне мышьяка, как и других микроэлементов (Zn, Сu, Br), может быть обусловлена кумулятивными свойствами желчи и желчных камней по накапливанию веществ, содержащихся в окружающей среде даже в незначительных количествах.

В состав билирубинового (пигментного) типа камней входили P, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Bi, Br. Отличительным микроэлементом был висмут. Зачатки билирубиновых камней образуются во внутрипеченочных желчных ходах в виде белковой основы, желчных пигментов и незначительной примеси известковых солей, что объясняет присутствие в составе камня элементов Mn, Ca, Fe. Наличие в составе Cu, Zn, Bi, Br может быть связано с нарушением обмена металлсодержащих белков в гепатоцитах. Следует отметить, что во всех образцах этого типа камней присутствует железо, которое, по нашему мнению, имеет гематогенное происхождение.

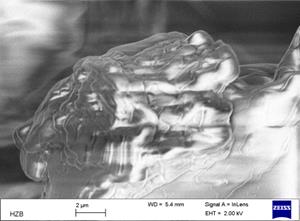

При анализе изображений камней, полученных сканирующей электронной микроскопией, учитывали морфологию поверхности и композиционный контраст областей затемнения.

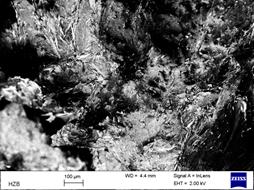

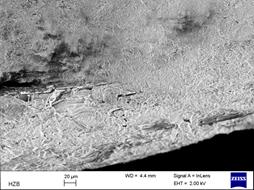

Гомогенные холестериновые камни, образцы групп № 2 и № 4 имели схожее строение: структура этих камней была слоистой; на срезе видны многочисленные нерегулярные зубцеватые структуры, местами напоминающие розетки кристаллов.

На снимке в ядре камня наблюдались многочисленные затемненные области, что свидетельствовало о скоплении в этих областях элементов с малым атомным номером и об отсутствии металлов (рис. 2а). Поскольку более тяжелые химические элементы, регистрируемые детектором обратных рассеянных электронов, выглядят на СЭМ-микрофотографиях в более светлом сером тоне, то можно заключить, что в отличие от внутренней области содержание металлов в поверхностных слоях увеличивается (рис. 2б).

Смешанные камни групп № 3 и № 5 имели сходное строение: структура этих камней слоистая, рыхлая; на срезе слой имеет трещины разного диаметра, в рассматриваемой области наблюдаются ребристые слоистые образования (рис. 3а). На снимке затемненные области присутствуют только в местах образования щелей.

а

а

б

б

Рис. 2. Микрофотографии внутренней части и поверхностных слоев холестериновых камней, полученных с помощью сканирующего электронного микроскопа: 2а – внутренняя область камня № 4, 2б – поверхность камня № 2. Длина масштабной линейки указана в мкм.

В целом внутренняя часть камня характеризуется светлыми областями, что свидетельствует о присутствии в ней атомов металлов повсеместно, в том числе и в поверхностных слоях (рис. 3б).

а

а

б

б

Рис. 3. Микрофотографии внутренней части и поверхностных слоев смешанных камней, полученных с помощью сканирующего электронного микроскопа: 3а - внутренняя часть камня №5 , 3б - внутренняя часть камня № 3. Длина масштабной линейки указана в мкм.

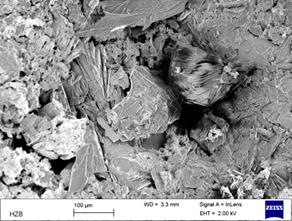

Камни групп № 1, 7 и 8 имеют структуру, не похожую ни на одну из вышеперечисленных. Структура смешанных камней группы №7 слоистая, на срезе слой имеет трещины разного диаметра, в рассматриваемой области наблюдаются ребристые слоистые образования. Однако, в отличие от смешанных камней № 3 и № 5, на СЭМ-изображениях практически весь рассматриваемый участок представляет собой темную область, имеются щели разного диаметра. Следовательно, несмотря на смешанный тип камней, внутренняя его часть в основном содержит элементы с малыми атомными номерами, концентрация в ней металлов с большим атомным номером низка. Изображение поверхности камня также затемнено.

Следовательно, в поверхностных слоях атомы металлов также присутствуют в малом количестве.

Структура камней группы № 8 слоистая. Однако, в отличие от всех остальных камней, выделяются отдельные слоистые блоки, по форме напоминающие геометрические фигуры: прямоугольники и квадраты разной величины.

Структура смешанных камней образцов № 1 волокнистая. Во внутренней структуре имеются трещины. В целом внутренняя часть показывает очаговое распределение как темных, так и светлых областей, что указывает на неравномерность распределения металлов и подтверждается электронной микроскопией. Тем самым результаты свидетельствуют о том, что смешанные камни могут существенно различаться по месту расположения металлов и плотности ядра. Это даёт основание предполагать участие микроэлементов в формообразовании камней смешанного типа.

Пигментные (билирубиновые) камни группы № 6 имеют схожее с холестериновыми камнями групп № 2 и № 4 строение: структура слоистая; на срезе слой имеет многочисленные зубцеватые структуры, напоминающие розетки минеральных кристаллов. На СЭМ-микрофотографиях видна темная область, соответствующая скоплению элементов с малым атомным номером. Во внутренней части камня наряду с темными областями присутствуют и светлые локусы, что объясняется присутствием во внутренней части камня металлов с атомным номером выше атомного номера компонентов билирубина (С, О, Н, N). Содержание металлов на поверхности камня выше, чем во внутренней части, о чем свидетельствуют светлые области. Обращает на себя внимание тот факт, что металлы практически во всех образцах концентрируются преимущественно на поверхности камней. Следовательно, можно полагать, что холестериновые и белковые компоненты принимают участие в формировании зачатка и ядра желчных камней, обеспечивая тем самым их рост.

Выводы

Таким образом, результаты проведённого исследования позволяют нам сделать следующие выводы.

1. Микроэлементы наряду с органическими веществами желчи (холестерином, билирубином, муцином) принимают участие в образовании желчных камней. При этом, встраиваясь в кристаллическую структуру камней, микроэлементы откладываются либо в ядре, либо в поверхностных слоях или равномерно распределяются по всем слоям в зависимости от типа желчного камня.

2. Содержание металлов микроэлементов в ядре или поверхностных слоях желчных камней зависит от типа камня. В холестериновых камнях атомы металлов находятся в поверхностных слоях, в смешанных и пигментных камнях - как в ядре, так и в поверхностной оболочке.

3. В элементный состав желчных камней всех типов входят микроэлементы Mn, Fe, Ni, Cu, Zn. В качестве вариативных элементов выступают Bi, Br, As, Cr, что может быть следствием проводимого лечения пациентов или среды обитания.

Накапливание металлических элементов, возможно, является точкой перехода хронического течения холецистита в острое. Мы полагаем, что соприкосновение металлических элементов камней со стенкой желчного пузыря может служить триггерным механизмом свободно-радикального повреждения клеток желчного пузыря и развития воспаления.

Авторы выражают благодарность Берлинскому центру материалов и энергии имени Гельмгольца за предоставление пучкового времени для проведения экспериментальных измерений на BESSY II.

Рецензенты:

Овсянников В.Г., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой патологической физиологии ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону;

Чистяков В.А., д.б.н., заведующий лабораторией экспериментального мутагенеза НИИ биологии ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону.

Библиографическая ссылка

Асланов А.М., Яловега Г.Э., Колмакова Т.С., Бржезинская М.М. МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ И УЛЬТРАСТРУКТУРА ЖЕЛЧНЫХ КАМНЕЙ РАЗНОГО ТИПА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19456 (дата обращения: 15.02.2026).