Развитие врачебной гимнастики в России теснейшим образом связано с именами прогрессивных отечественных ученых и мыслителей: П.Ф. Лесгафта, М.Я. Мудрова, Н.И. Пирогова, Г.А. Захарьина. В частности, П.Ф. Лесгафт писал о гимнастической системе Линга следующее: «Шведскую гимнастику нельзя назвать рациональной, точно так же нельзя признать, что она основана на анатомо-физиологических данных. Это просто непоследовательно выработанная система».

Первопроходцами врачебной гимнастики и массажа в России считаются Берглинд, М.К. Барсов, Е.Н. Залесова, В.Ф. Дианковский, Н.В. Слетов, И.В. Заблудовский. В советский период истории лечебной физкультуры в России ее успехи связывались с именами Н.А. Семашко, Б.Л. Ивановского, В.В. Гориневского, И.М. Саркизова-Серазини, В.Н. Мошкова, В.В. Гориневской, Е.Ф. Древинг, М.К. Минкевич, В.К. Добровольского, М.Р. Могендовича, И.Б. Темкина, С.М. Иванова, А.Ф. Вербова и др.

Термин «Лечебная физическая культура» (ЛФК) был предложен в 1928 голу Б.Я. Шимшелевичем взамен неудачного названия метода «Врачебная гимнастика», а в предшествовавшие переименованию годы – «Мототерапия». Эту инициативу горячо поддержал нарком здравоохранения Н.А. Семашко, поскольку новое название позволяло включить в содержание этого метода не только лечение движениями (кинезотерапию), но и массаж, и санаторно-курортные факторы национализированных советской властью здравниц России.

Такое комплексирование трех естественно-биологических факторов в один метод лечения с практической точки зрения было оправдано, однако в научно-теоретическом плане такая интеграция осложняла выработку общих постулатов и принципов лечебной физкультуры. Поэтому до настоящего времени, несмотря на признание нового названия лечебного метода, в учебниках и руководствах по ЛФК описывается, как правило, лишь методика кинезотерапии, а методика массажа и вопросы курортологии излагаются в самостоятельных изданиях и без связи с кинезотерапией.

Специалисты лечебной физкультуры сформулировали следующее определение понятия ЛФК: под лечебной физкультурой понимается медицинская дисциплина, изучающая теоретические основы и методы использования средств физической культуры для лечения и профилактики заболеваний. Анализируя данную формулировку, следует отметить, что лечебными факторами ЛФК являются средства и методы физической культуры (физические упражнения, естественные факторы природы, массаж, а также тренажеры и другие технические устройства).

Теория физической культуры под физическими упражнениями понимает двигательные действия, используемые для развития физических способностей (качеств), органов и систем, для формирования и совершенствования двигательных навыков. Физические упражнения рассматриваются, с одной стороны, средствами физического совершенствования организма, а с другой, методом физического развития человека. Массаж – это исторически сложившийся и научно обоснованный метод, система знаний об этом методе и сам процесс механического воздействия руками массажиста или техническими средствами на тело массируемого с целью управления его функциональным состоянием.

В отличие от физических упражнений, где занимающийся является активным участником лечебно-реабилитационного процесса, в процедуре массажа массируемый является его пассивным участником.

Естественные факторы природы (солнце, воздух, вода) и санаторно-курортные факторы являются биологически активными стимуляторами саногенетических механизмов организма.

Целью ЛФК является «лечение и профилактика». Словарь русского языка С.И. Ожегова толкует глагол «лечить», как «применять медицинские средства для избавления кого-нибудь от болезней». Из вышеуказанного вытекает два вопроса. Первый, а являются ли средства физической культуры «медицинскими», и второй, не касаясь профилактики, лечение это действительно конечная цель медицины и ЛФК?

На первый вопрос можно ответить следующим образом: во-первых, поскольку «медицинская дисциплина» под названием «лечебная физкультура» решает свои ведомственные цели (лечение и профилактику) с помощью движений, массажа, механотерапии, трудотерапии и естественных факторов природы, то их по определению можно считать медицинскими. Во-вторых, естественные факторы природы и движения как свойство живого являются категорией более высокого ранга, чем медицина, и поэтому могут быть использованы не только физической культурой с ее целями, но и лечебной физической культурой для своих медицинских целей. В целом деятельность методиста ЛФК надо рассматривать как медико-педагогическую, а средства ЛФК как естественно-биологические.

Ответ на второй вопрос многие десятилетия не вызывал никаких инакомыслий, поскольку профилактическое направление в медицине, а затем и в физической культуре было их принципом, а выздоровление (реконвалесценция) рассматривалось клинической медициной и ЛФК как положительный результат лечения (терапии). Поэтому и средства ЛФК именовались кинезотерапией (лечение движениями), механотерапией (лечение с помощью механических устройств), трудотерапией.

Предметом теории и методики ЛФК считалось и считается изучение, рациональное применение средств физической культуры к больному человеку и тех изменений, которые наступают у больных под влиянием регулярных применений физических упражнений. Комментируя предмет ЛФК, нельзя не заметить, что автор в основу познавательной деятельности в области ЛФК ставит изучение изменений, «которые наступают у больных под влиянием регулярных применений физических упражнений», игнорируя другие средства ЛФК.

Рассматривая двигательную реабилитацию как учебную дисциплину физкультурного вуза, мы должны определить ее место в системе наук. Двигательная реабилитация или кинезореабилитация как физиотерапевтический метод, с одной стороны, и учебная дисциплина, с другой стороны, относится к комплексным прикладным наукам, обобщая в себе знания многих наук: биологии, нормальной и патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, общей патологии, медицины, биомеханики, валеологии, реабилитологии, курортологии, психологии с основами психотерапии, педагогики, теории и методики физической культуры [1].

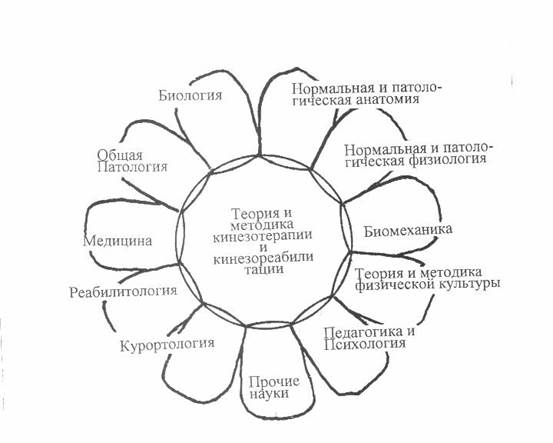

Научные утверждения составляющих кинезореабилитацию наук являются ее постулатами. Одновременно с этим кинезореабилитация как самостоятельная прикладная наука должна иметь и имеет свой предмет познания, объект исследования, специфические особенности метода, показания и противопоказания к его применению, понятийно-категориальный аппарат, принципы, историю и т.п. Схематически кинезореабилитацию можно изобразить в виде подсолнуха, лепестки которого отображают составляющие кинезореабилитацию науки, а сердцевина содержание теории и методики этой науки.

Схема 1. Пограничные и составляющие кинезореабилитацию науки

Особое место, судя даже по названию метода и учебной дисциплины физкультурных и медицинских вузов, отводится теории и методике физической культуры и реабилитологии, поскольку средства кинезореабилитации заимствованы из физической культуры, а цель – из реабилитологии [2].

Под физической культурой понимается вид культуры, который представляет собой процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования людей для выполнения ими их социальных обязанностей. Кинезореабилитация, используя средства физической культуры, ставит своей целью восстановление утраченных вследствие травм или заболеваний функций организма, а в случае прогностической невозможности – их, возможно, полную компенсацию [3].

Обладая преобразующей функцией и руководствуясь принципами оздоровительной и прикладной направленности и всестороннего развития личности, физическая культура, в виде кинезореабилитации, способна, как никакие другие средства и методы лечения и реабилитации, решать ее цель и задачи [4].

Реабилитация – это комбинированное и координированное применение социальных, медицинских, педагогических и профессиональных мероприятий с целью подготовки и переподготовки индивидуума для оптимальной его трудоспособности.

Наука, изучающая теоретические и практические проблемы и обосновывающая технологию реабилитации, называется реабилитологией. Предметом исследования в реабилитологии считаются причины и закономерности развития состояний, требующие реабилитационных мероприятий, методы их проведения и формы оптимальной организации систем реабилитационных мероприятий [5].

Мы считаем, что изучение причин (этиологии) и закономерностей развития состояний, требующих лечебно-реабилитационных мероприятий (патогенеза), – это предмет исследования общей патологии. Предметом же исследования реабилитологии является изучение саногенетических механизмов при использовании средств, форм и методов комплексной реабилитации по отношению к больным, выздоравливающим и инвалидам.

Концепцией государственной политики РФ в области реабилитации и социальной адаптации главной целью считается возвращение инвалидов в общество. Реабилитация как комплексный метод условно делится на:

1 .Медицинскую реабилитацию.

2. Психологическую реабилитацию.

3. Социальную реабилитацию.

4. Педагогическую реабилитацию.

5. Профессиональную реабилитацию.

Медицинская реабилитация – это комплекс лечебно-восстановительных мероприятий, предусматривающий использование медико-биологических средств и методов с медико-социальной целью, направленных на предупреждение утраты трудоспособности, скорейшее и эффективное восстановление здоровья и нарушенных функций, на профилактику осложнений и рецидивов заболеваний, на раннее возвращение в общество и к труду.

Задачи медицинской реабилитации:

1. Не допустить в процессе лечения детренированности больного;

2. Стимулировать регенеративные процессы;

3. Обеспечить выработку процессов компенсации.

Психологическая реабилитация, на стадии медицинской реабилитации, преследует цель профилактики и лечения последствий психической травмы, а на стадии социальной реабилитации коррекцию психического состояния, связанного с изменением социального статуса инвалида.

Социальная реабилитация преследует цель активно воздействовать на личность больного путем организации соответствующего образа жизни, восстановления утраченных и ослабленных социальных связей, регулирования социальных отношений и благоустройства быта.

Педагогическая реабилитация - это использование педагогов с целью ресоциализации (мастеров производственною обучения, методистов лечебной физкультуры, социальных педагогов).

Профессиональная реабилитация как часть социальной реабилитации преследует цель вернуть пострадавшего к трудовой деятельности (переобучение, освоение новых видов деятельности).

Двигательная реабилитация как составная часть педагогической и медицинской реабилитации выполняет, частично, и функцию психологической реабилитации, преследуя конечную цель – социальную реабилитацию. В реабилитологии выделяют три этапа:

1. Стационарный (больница, госпиталь). Его цель – клиническое выздоровление (реконвалесцения);

2. Послебольничный (санаторно-курортный, поликлинический). Его цель – реадаптация;

3. Собственно реабилитационный (реабилитационный центр). Его цель – возвращение в общество, приобщение к труду (ресоциализация).

Методы первого этапа реабилитации: медикаментозная терапия (этиотропная терапия, патогенетическая терапия, симптоматическая терапия), хирургическая коррекция, психотерапия, физиотерапия, кинезотерапия, механотерапия, массаж, обучение навыкам самообслуживания.

Методы второго этапа реабилитации: расширение двигательного режима, кинезореабилитация, климатотерапия, бальнео и пелоидотерапия, закаливание (саногенетическая терапия).

Методы третьего этапа: упорядочение режима жизни, тренирующая направленность средств физической культуры, профобучение.

Положительным результатом реабилитации следует считать:

1) функциональное восстановление (полное, частичное, компенсацию);

2) вовлечение (приобщение) в трудовую деятельность;

3) приспособление (реадаптация, ресоциализация) к жизни в новых условиях.

В профессиональной подготовке специалиста в области физической культуры и спорта знания по кинезотерапии и кинезореабилитации обеспечивают не только более глубокое познание медико-биологичесих основ физического воспитания, но и обогащают его в области физической реабилитации.

Рецензенты:

Мандриков В.Б., д.п.н., профессор, ГБОУ ВПО «Волгоградский медицинский университет», г. Волгоград;

Анцыперов В.В., д.п.н., профессор, «Волгоградская государственная академия физической культуры», г. Волгоград.

Библиографическая ссылка

Иванов И.Н. МЕСТО ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В СИСТЕМЕ НАУК И В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19371 (дата обращения: 15.02.2026).