Высокий уровень функциональной подготовленности спортсменов является результатом эффективного процесса адаптации к физическим нагрузкам [3, 6, 8]. Одним из важнейших моментов повышения уровня адаптированности и, как следствие, высокого уровня физической работоспособности спортсменов является совершенствование способности к мобилизации функциональных ресурсов организма. Это проявляется в том, что разность между максимально возможным уровнем активности органов и систем организма спортсмена и уровнем их активности в состоянии покоя увеличивается. По мере роста квалификации спортсмена при систематическом повторении одних и тех же раздражителей происходит оптимизация процессов адаптации, приспособительные реакции становятся все более специфическими как по величине, так и по виду. Исходя из вышеизложенного, изучение специфических особенностей функциональной мобилизации у спортсменов, имеющих устойчивую адаптированность к специфическим физическим нагрузкам, выступает важной задачей, решение которой позволит получить сведения, которые могут быть использованы при построении адекватного контроля функционального состояния организма, определении направлений и путей повышения мобилизационных способностей спортсменов, определении средств, методов и режимов тренирующих воздействий.

Цель исследования. Изучить уровень параметров функциональной мобилизации у спортсменов, адаптированных к специфической мышечной деятельности с различным характером локомоций.

Методика. В исследовании приняли участие спортсмены пловцы (n = 18), бегуны (n = 17) и футболисты (n = 25), имеющие одинаковый возраст и уровень функциональной подготовленности. В начале исследования у спортсменов всех групп измеряли уровень потребления кислорода и регистрировали показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем в условиях покоя (метабалограф «Ergo-oxyscreen Jaeger»).

Далее все испытуемые выполняли физическую двухступенчатую нагрузку. Первая нагрузка соответствовала величине индивидуальной частоты сердечных сокращений на уровне 120 – 150 уд/мин. Вторая была максимальной и выполнялась в течение 1-2 минут. В процессе выполнения нагрузок одновременно регистрировали величины частоты сердечных сокращений (HR), легочной вентиляции (VE), частоты дыхания (fb), дыхательного объема (VT) и потребление кислорода (VО2).

Функциональная мобилизация (степень усиления функциональных параметров при выполнении физической нагрузки максимальной мощности) оценивалась по показателям увеличения частоты сердечных сокращений (HRmax/HRпокоя), увеличения легочной вентиляции (VEmax/VEпокоя), увеличения частоты дыхания (fbmax / fbпокоя), увеличения дыхательного объема (Vтmax/Vтпокоя) и потребления кислорода (VО2max / VО2покоя) на первой минуте стандартной нагрузки относительно уровня покоя. Кроме того, сравнивались абсолютные величины HR, VE, fb, Vт и VО2, фиксируемые при физической нагрузке максимальной мощности.

Результаты исследования. В таблице 1 представлены средние величины показателей функциональной мобилизации у спортсменов различной специализации.

Таблица 1

Средние величины показателей функциональной мобилизации у спортсменов разных специализаций в процессе выполнения кратковременной мышечной нагрузки максимальной мощности (X ± m)

|

Показатели |

Спортивная специализация |

Достоверность различий |

||||

|

Футбол (n=25) |

Бег (n=17) |

Плавание (n=18) |

I-II |

I-III

|

II-III

|

|

|

I |

II |

III |

||||

|

HRmax, уд/мин |

184,0±1,4 |

188,5±3,4 |

189,2±2,4 |

P>0,05 |

P>0,05 |

P>0,05 |

|

VО2max, мл/мин |

2763,7±93,6 |

3047,1±75,7 |

3529,4±157,3 |

P<0,05 |

P<0,05 |

P<0,05 |

|

VE max, л/мин |

68,5±2,4 |

111,9±5,3 |

88,3±5,9 |

P<0,05 |

P<0,05 |

P<0,05 |

|

fb max, цикл/мин |

41,9±1,3 |

52,4±2,0 |

37,7±1,8 |

P<0,05 |

P>0,05 |

P<0,05 |

|

Vт max, мл |

1650,8±56,8 |

2140,0±76,9 |

2340,3±109,1 |

P<0,05 |

P<0,05 |

P>0,05 |

|

HRmax/HRпокоя, % |

232,2±7,0 |

228,3±9,2 |

243,6±6,7 |

P>0,05 |

P>0,05 |

P>0,05 |

|

VEmax/VЕпокоя, % |

1016,6±65,2 |

1008,3±83,4 |

1259,4±99,1 |

P>0,05 |

P<0,05 |

P>0,05 |

|

fb max/ fb покоя, % |

293,6±22,3 |

325,7±19,6 |

296,8±18,4 |

P>0,05 |

P>0,05 |

P>0,05 |

|

Vт max/ Vт покоя, % |

365,4±20,9 |

320,5±31,3 |

438,7±35,8 |

P>0,05 |

P>0,05 |

P<0,05 |

|

VО2max /VО2покоя, % |

1138,5±34,9 |

1011,0±52,8 |

1214,1±69,9 |

P>0,05 |

P>0,05 |

P<0,05 |

Можно видеть, что подавляющее большинство рассматриваемых показателей существенно различаются у спортсменов изучаемых групп. Сравнение абсолютных показателей, отражающих предел мобилизационных возможностей вегетативных функций, показало следующее. Показатели минутного потребления кислорода при максимальной мощности физической нагрузки статистически значимо (P<0,05) различались во всех группах спортсменов. При этом наибольшая величина была зафиксирована в группе пловцов (в среднем 3529,4±157,3 мл/мин), а наименьшая в группе футболистов (в среднем 2763,7±93,6 мл/мин).

Величины частоты сердечных сокращений (HR) при максимальной нагрузке также различались в группах спортсменов различной специализации. Наибольшие значения HRmax были также зафиксированы у пловцов (в среднем 189,2±2,4 уд/мин), а наименьшие (в среднем 184,0±1,4 уд/мин) – в группе футболистов. Вместе с тем, эти различия не имели статистически значимой достоверности. Еще один параметр, величина дыхательного объема, был достоверно больше у пловцов (в среднем 2340,3±109,1 мл), по сравнению как с бегунами (в среднем 2140,0±76,9 мл), так и с футболистами (в среднем 1650,8±56,8 мл).

Что касается других абсолютных показателей, то минутный объем легочной вентиляции и частота дыхания были существенно больше у бегунов, по сравнению с представителями других специализаций. Сравнительный анализ относительных показателей мобилизационных возможностей вегетативных систем организма спортсменов разных специализаций обнаружил в подавляющем большинстве преимущество опять же пловцов. Показатели степени учащения сердечных сокращений, увеличения легочной вентиляции, дыхательного объема и минутного потребления кислорода при максимальной нагрузке относительно уровня покоя были в среднем больше именно у пловцов. Исключение составил только показатель степени учащения дыхательных движений, который был больше у бегунов, а у пловцов и футболистов практически не различался.

Характер специфической мышечной деятельности в спорте, регулярные упражнения в определенном виде локомоций, неизбежно и весьма существенно влияют на все компоненты функциональных отравлений организма [1, 2, 5, 7]. Одним из важнейших компонентов функциональной подготовленности, обусловливающих успешность и эффективность специфической двигательной деятельности, являются контуры нейро-гуморальной регуляции функций. От эффективности и напряженности регуляторных механизмов, обеспечивающих управление вегетативными и локомоторной функциями, во многом будет зависеть и эффективность специфической двигательной деятельности в целом [4, 6]. Для оценки степени напряженности регуляторных механизмов, весьма важной характеристики регуляторного компонента функциональных возможностей спортсменов, был проведен анализ тесноты межпараметрических взаимосвязей. Это позволяет охарактеризовать физиологическую «стоимость» адаптации и достигнутого уровня функциональной подготовленности с качественной стороны [2, 3, 7].

Кроме того, для оценки степени интегрированности функциональных параметров был рассчитан показатель «мощности корреляции» (корень из суммы всех сводных коэффициентов корреляции). В литературе указывается, что при снижении регулирующих влияний на физиологические системы показатель «мощности корреляции» уменьшается, а при увеличении тесноты межпараметрических связей - повышается, что рассматривается как развитие функциональной оптимизации [4, 5, 6]. В связи с вышеизложенным представляется весьма важным выяснение особенностей реализации механизмов регуляторного компонента функциональной подготовленности, напряженности деятельности нейро-гуморального контура регуляции в целом у спортсменов с различным привычным паттерном локомоций в процессе выполнения физической нагрузки максимальной мощности.

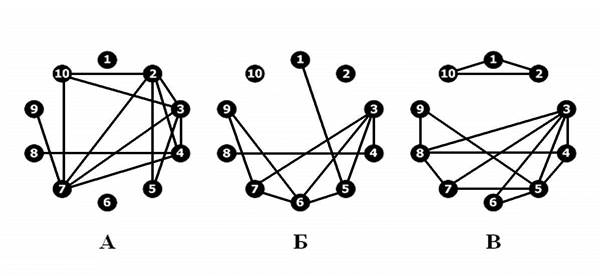

На рис. 1 представлены статистически значимые взаимосвязи изучаемого спектра показателей у спортсменов различных специализаций, имеющих высокий уровень подготовленности, и, следовательно, сформированный уровень специфической адаптированности к специфической спортивной деятельности.

Рис. 1. Матрицы интеркорреляционных связей параметров, отражающих функциональную мобилизацию спортсменов разной специализации (только достоверные взаимосвязи).

А – плавание, Б – бег, В – футбол

(1 - HRmax; 2 - VО2max; 3 - VE max; 4 - fb max; 5 - Vт max; 6 - HRmax/HRпокоя; 7 - VEmax/VEпокоя; 8 - fbmax / fbпокоя; 9 - Vтmax/Vтпокоя; 10 - VО2max / VО2покоя).

Из представленных данных можно видеть, что количество и теснота межпараметрических взаимосвязей у спортсменов разных видов спорта в определенной мере различаются. Наименьшее количество статистически значимых корреляционных связей (10) по сравнению с представителями других видов спорта обнаружилось у спортсменов бегунов (рис. 1 Б), что свидетельствует об относительно низкой степени напряженности регуляторных механизмов, обеспечивающих их специфическую двигательную деятельность. Степень напряженности регуляций у представителей плавания и футбола была существенно большей, на что указывает более высокая плотность межпараметрических корреляционных взаимосвязей, соответственно 13 и 15 (рис. 1 А и 1 Г).

Сравнение величин показателя «мощности корреляции» показало определенное различие у спортсменов разных специализаций и по величине этого параметра. У пловцов этот показатель составил 3,96 у.е., у бегунов – 3,64 у.е., у футболистов 3,55 у.е.

Сравнение структуры межпараметрических взаимосвязей у спортсменов различных специализаций обнаруживает специфическое представительство узловых параметров, в наибольшей мере оказывающих влияние на общий уровень напряженности регуляторных механизмов. У пловцов таких узловых параметров (имеющих четыре и более статистических взаимосвязей) оказалось больше всех – 4: максимальное потребление кислорода (VО2max), уровень легочной вентиляции (VE max) и частота дыхания (fb max) при максимальной нагрузке и степень увеличения легочной вентиляции при работе относительно ее уровня в условиях покоя (VEmax/VEпокоя). У представителей футбола количество узловых параметров обнаруживается в несколько меньшем количестве (3), чем у пловцов. Узловыми параметрами у них выступают такие показатели, как уровень легочной вентиляции (VE max) и величина дыхательного объема (Vт max) при максимальной нагрузке, а также степень учащения дыхания при нагрузке относительно ее уровня в покое (fbmax / fbпокоя). Наименьшее количество узловых параметров отмечается у бегунов (2). При этом в качестве узловых параметров у них обозначились такие, как показатель легочной вентиляции при максимальной нагрузке (VE max) и степень увеличения частоты сердечных сокращений при нагрузке относительно уровня покоя (HRmax/HRпокоя).

Заключение

Таким образом, полученные в исследовании результаты свидетельствуют о том, что специфика привычной спортивной деятельности оказывает существенное влияние на уровень функциональных возможностей организма спортсменов, в частности, на параметры функциональной мобилизации. В большинстве показателей функциональной мобилизации наибольшие величины обнаруживаются у пловцов. Это, вероятно, связано как с особенностями вегетативного реагирования на специфическую мышечную деятельность в затрудненных условиях водной среды, так и со структурой функциональной подготовленности организма пловцов, у которых ключевыми компонентами как раз являются более высокие возможности энергопродукции и ее вегетативного обеспечения при плавании [4, 5, 8]. Сравнение степени интегрированности изучаемых параметров функциональной мобилизации у представителей разных видов спорта, отражающей уровень напряженности регуляторных механизмов, показало наличие специфических особенностей структуры межпараметрических взаимосвязей у каждой спортивной специализации. К характерным особенностям регуляторного компонента функциональной мобилизации пловцов относятся относительно низкая степень напряженности регуляторных механизмов и относительно низкий уровень регулирующих влияний на физиологические системы организма, что свидетельствует о высоком уровне функциональных возможностей физиологических систем и высокой степени функциональной оптимизации. У спортсменов футболистов наблюдается противоположная картина. При самом высоком уровне напряженности регуляторных механизмов отмечается относительно низкий уровень функциональной оптимизации. В этом отношении у спортсменов бегунов параметры функциональной мобилизации характеризуются средним уровнем функциональной оптимизации при относительно низком уровне напряженности регуляторных механизмов.

Рецензенты:

Сентябрёв Н.Н., д.б.н., профессор ФГБОУ ВПО «ВГАФК», г. Волгоград;

Клаучек С.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой «нормальной физиологии» декан лечебного факультета, ВГМУ, г. Волгоград.

Библиографическая ссылка

Таможникова И.С., Солопов И.Н. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ У СПОРТСМЕНОВ С РАЗЛИЧНЫМ ХАРАКТЕРОМ ПАТТЕРНА МОТОРИКИ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19361 (дата обращения: 12.01.2026).