Интенсивное развитие материаловедения в стоматологии обусловлено разработкой и изучением наиболее безопасных и функциональных материалов, обладающих биологической совместимостью и высокими прочностными характеристиками, применение которых позволит повысить эффективность лечения пациентов с патологией зубочелюстной системы.

В качестве армирующего компонента адгезивно - волоконной системы нами предложено использование углеродного волокна (УВ), в виду его биологической совместимости с тканями организма, высоких прочностных характеристик, а также отсутствия токсичности и канцерогенности [2,8]. Для оценки возможности использования УВ в качестве шинирующей конструкции были изучены его медико-биологические свойств и проведена сравнительная оценка устойчивости к микробной колонизации ленты «Ribbond» (США), УВ и хлопчатобумажной нити.

Цель исследования. Повышение комплексного лечения заболеваний пародонта на основе разработки и внедрения новых биологически совместимых углеродных композиционных материалов.

Материалы и методы. Изучаемые углеродные композиционные материалы представляют собой ленту шириной 2,5-3,5 мм, состоящую из 6000-12000 однонаправленных параллельных нитей (филаментов). Для предотвращения повреждения и разрушения УВ, непосредственно после получения, их поверхность подвергается аппретированию. Данный процесс представлен нанесением на поверхность волокна 0,7-2% термопластичного полимера. Для получения «чистого» УВ производили смыв аппрета в погружении их в «Ацетон ЧДА», с последующей тщательной промывкой водой и сушкой в сушильной печи при температуре 100°С, в течение 60 минут.

С целью определения реакции биологических тканей на внутримышечное введение образцов УВ проводили морфологическое исследование органов опытных животных. Эксперимент проводился в соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных или иных научных целей; в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных»; с требованиями международного стандарта ISO 10993 «Оценка биологического действия медицинских изделий»; рекомендаций «Сборника руководящих методических материалов по токсико-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий медицинского назначения» и утвержден решением этического комитета ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России.

В эксперименте использованы 3 группы беспородных белых крыс (самцов), содержащихся на стандартной диете вивария: первую группу составляли 25 животных, которым внутримышечно имплантировано «чистое» УВ, а вторую – 25 животных с внутримышечно введенным аппретированным УВ. Контрольная группа включала в себя 20 животных, содержащихся на тех же условиях, что и экспериментальные группы, но без имплантации каких-либо материалов. Выведение животных из эксперимента проводили на 10-ые (ранний срок) и 90-ые (отдаленный срок) сутки после операции, что соответствует международному стандарту ИСО/ДИС «Биологический контроль материалов и изделий медицинского назначения», в котором определена длительность имплантационного теста от 7 до 90 суток (Draft International Standard). Для гистологического исследования забирались: головной мозг, сердце, печень, селезенка, почки, брыжеечные лимфатические узлы, околоушная и подъязычная слюнные железы, скелетная мышечная ткань из зоны имплантации материала. Органы фиксировали в 10% нейтральном формалине (pH=7,2), в дальнейшем материал проводили по стандартной методике с заливкой в парафин, срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Съемку препаратов проводили на морфометрической установке «Олимпус» (зав. лабораторией Отдела учебно-методического и научного обеспечения ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера, к.б.н. Н.В. Чемурзиева). Для сравнительной оценки устойчивости к микробной колонизации ленты «Ribbond», хлопчатобумажных нитей и УВ испытуемые образцы помещали в стандартизованные суточные бульонные культуры тест штаммов грамположительных (Staphylococcus aureus®25923), грамотрицательных бактерий (Escherichia coli®25922), а также их миксты и выдерживали в термостате при 370С в течение 5 суток. По прошествии указанного срока готовили «влажные» препараты, которые подвергали бактериоскопическому исследованию. Микрофотосъемка произведена с использованием установки «Olympus» (Япония) при инструментальных увеличениях 200-400х.

Результаты и обсуждения. При изучении реакции органов на введение имплантатов из углеродного волокна (1-ая и 2-ая группы) установлено, что к 10 суткам патологических изменений в тканях головного мозга не выявлено. Гемодинамика не нарушена. Строение головного мозга на 90-ые сутки исследования соответствовало видовой норме. Нейроциты имели правильные формы и размеры. Цитоархитектоника и миелоархитектоника сохранена.

Морфологическое состояние сердца на введение УВ на 10-ые сутки соответствовало физиологической норме. В отдаленный срок (90-ые сутки) структура тканей сердца также соответствовало нормальному строению. Во всех группах кардиомиоциты сохраняли цилиндрическую форму, без признаков гипертрофии. Поперечная исчерченность кардиомиоцитов сохранена.

В печени, у животных в группах с имплантированным УВ на 10-ые сутки верифицировалась слабая реакция со стороны сосудов, проявляющаяся признаками замедления венозного и капиллярного кровообращения, что сопровождалось умеренным отеком тканей печени. На 90-ые сутки исследования структура печени животных в 1-ой и 2-ой не отличается группы контроля и соответствовала норме.

В селезенке у животных при имплантации УВ имеются признаки иммунного напряжения разной степени выраженности. У животных 2-ой группы в паренхиме органа венозные сосуды расширены и переполнены клетками крови. У животных 1-ой группы в органе сосудистые проявления были умеренные. Сосуды широкие, часть из них полнокровна, явлений гемостаза нет. В отдаленные сроки в селезенке, не зависимо от типа имплантируемого УВ, белая пульпа занимает около трети органа и представлена вторичными лимфоидными узелками разного размера. В пределах органа их активность разная. Многие из них содержат пролиферирующие клетки лимфоидного ряда. Все функциональные зоны белой пульпы развиты. В красной пульпе синусы расширены умеренно и частично заполнены клетками крови.

В почках, на 10 сутки в группах животных с введением УВ с аппретом и без аппрета наблюдали однотипные изменения, отмечались сосудистые проявления разной степени выраженности, не ведущие к патоморфологическим перестройкам.

В лимфатических узлах, независимо от вида имплантата, наблюдали признаки умеренного иммунного напряжения, проявляющегося увеличением функциональных зон. В отдаленные сроки, в области коры формировались активные лимфоидные узелки.

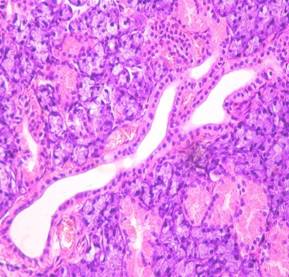

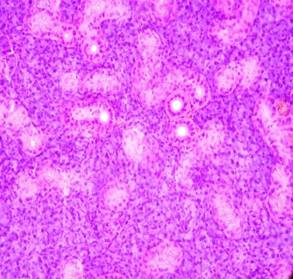

При изучении реакции слюнных желез на имплантаты из УВ в 1-ой и во 2-ой группах опытных животных в околоушной и подъязычной железах строение тканей в пределах нормы, сохраняющиеся до 90 дня исследований. Все отделы желез находились в нормальном физиологическом состоянии (рис.1 а, б).

А Б

Рис. 1. Подъязычная слюнная железа в отдаленный срок исследования (90 дней). А - углеродное волокно с аппретом. Б - углеродное волокно без аппрета. Окраска: гематоксилин-эозином. Ув.: х 600.

В строении скелетной мышечной ткани в обеих группах, на 10 сутки, в зоне контакта с УВ верифицировали умеренный отек и рыхлость расположения мышечных волокон. У животных в этот же срок при введении УВ с аппретом реакция мышечной ткани в месте контакта похожа. Через 90 дней исследования морфологической реакции на имплантацию УВ, как с аппретом, так и без аппрета, со стороны скелетной мышечной ткани не было.

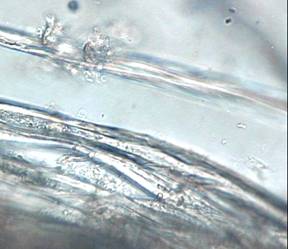

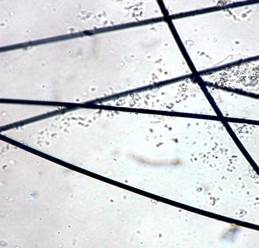

В ходе выполнения работы проведено сравнительное изучение устойчивости к микробной колонизации ленты «Ribbond» , хлопчатобумажных нитей и углеродного волокна. (Рис. 2 а, б).

А Б

Рис. 2. Микробная колонизация хлопчатобумажных (А) и углеродных (Б) нитей.

При анализе данных бактериоскопического исследования выявлено, что структура синтетических укрепляющих волокон на протяжении всего исследования сохраняется монолитной, в отличие от хлопчатобумажных нитей. Очевидно, что особенности поверхности и структуры углеродного волокна и ленты «Ribbond», не способствуют бактериальной адгезии и дальнейшей микробной колонизации. Микроорганизмы, присутствующие в культуральной жидкости, остаются в планктоне, не переходя к биопленочной форме существования. Напротив, неоднородная структура хлопчатобумажных нитей обеспечивает благоприятные условия для закрепления и размножения на них микроорганизмов.

Заключение. Результаты эксперимента показали, что при имплантации УВ, выраженных патоморфологических изменений в органах экспериментальных животных не выявлено. На протяжении всего исследования мышечная ткань в месте контакта с имплантатом, реагирует умеренным отеком, рыхлостью расположения мышечных волокон. Эти незначительные морфологические проявления к концу срока исследования исчезают. Как в ранний, так и в поздний срок наблюдений в мышечной ткани реакция со стороны сосудов отсутствует, четкость исчерченности сохраняется во все периоды наблюдений.

В остальных органах в динамике установлены однотипные морфологические проявления. На ранних сроках отмечена умеренная реакция со стороны сосудов, которая проявляется замедлением капиллярного и венозного кровообращения, что сопровождается слабым отеком тканей изучаемых органов, без серьезных структурных перестроек. К концу исследования состояние органов соответствует нормальному физиологическому строению.

Сравнительное изучение различных, в том числе углеродных, усиливающих волокон при бактеиоскопии не выявило преимуществ какого-либо образца. Данные эксперимента подтвердили биологическую совместимость УВ по отношению к тканям организма. На микрофотографиях визуализируются «незаселенные» бактериями поверхности исследованных нитей, что указывает на их практически идентичную способность противостоять биопленкообразованию.

Проведенные нами экспериментальные исследования дают возможность дальнейшего изучения свойств углеродного волокна, в качестве использования как основного конструкционного материала для лечения пациентов с заболеваниями пародонта в практической стоматологии.

Рецензенты:Данилова М.А., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детской стоматологии и ортодонтии ГБОУ ВПО ПГМУ им. Академика Е.А. Вагнера Минздрава России, г. Пермь;

Ишмурзин П.В., д.м.н., доцент, врач-консультант ООО «Орто-центр», г. Пермь.

Библиографическая ссылка

Седегова О.Н., Асташина Н.Б., Карпунина Т.И., Логинова Н.П. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ВОЛОКОН ДЛЯ ШИНИРОВАНИЯ ЗУБОВ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19039 (дата обращения: 27.01.2026).