Нарастающий процесс снижения глобального биоразнообразия и рост числа видов растений, которым угрожает исчезновение, привели к необходимости глубже изучить механизмы устойчивости и динамики популяций, а также и разработать методы для прогнозирования рисков вымирания. Стабильное существование любой популяции зависит от того, насколько структура и внутренние свойства популяции сохраняют свои специфические черты и адаптационный потенциал на фоне изменчивых условий существования. Этой проблеме посвящается все большее количество исследований [8; 9 и др.], что подчеркивают актуальность проводимых исследований в области изучения динамики популяций редких видов растений с целью выработки действенных мер по их охране.

С этой точки зрения, нами проводилось изучение популяций эндемика Дагестана – Hedysarum daghestanicum Rupr. ex Boiss. В Дагестане вид сохранился только на небольших участках и представлен изолированными популяциями. Вид занесен в Красные книги РФ [4] и Республики Дагестан [5].

Материал и методика

Hedysarum daghestanicum представляет собой стержнекорневой травянистый поликарпик до 20–25 см высотой, широко- и рыхлодерновинный, с многоглавым каудексом, розеточными моноподиально нарастающими побегами и с пазушными генеративными побегами. Листья 20–25 см длиной, листочки шелковисто-волосистые. Цветоносы едва длиннее листьев, кисти немногоцветковые, густые. Бобы в 2–4-члениках.

Копеечник дагестанский произрастает на известняковых почвах, на каменистых склонах, от 400 до 1500 м над у. м. [6; 7].

Растения вегетативно неподвижные, размножение осуществляется только семенным путем, цветение продолжается с середины мая до июля, плодоношение – в июле – начале августа.

Работа проводилась в 2009–2012 гг. Изучение природных популяций выполнено в 7-ми различных пунктах: в окрестностях сел Губден, Цудахар, Годобери, Анди, Тантари, Чиркей и пос. Дубки.

Была проведена оценка экологического и фитоценотического оптимума на основании совокупности признаков особи популяции [3; 1]. Для анализа экологического оптимума использовали признаки, характеризующие продуктивность и мощность растения, фитоценотические – связанные с поддержанием определенного числа особей и генетического разнообразия характерному виду и данные, характеризующие процессы существования популяций. К таким уровням относятся плотность популяции, численность, доля растений генеративного периода и степень обеспеченности прегенеративными растениями для существования круговорота поколений в популяции. Максимальная сумма баллов, приходящая на одну особь, насколько оптимальные экологические, а для популяции – на оптимальные фитоценотические условия. Реализация эколого-фитоценотического оптимума осуществляется в тех популяциях, в которых общий балл, приходящий на популяцию и на особь, равен наивысшему значению.

Результаты исследования

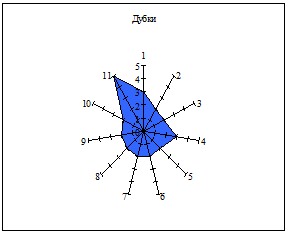

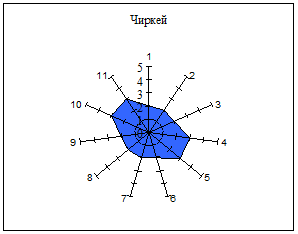

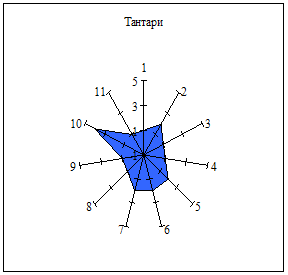

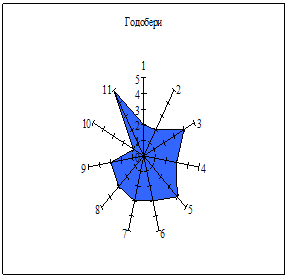

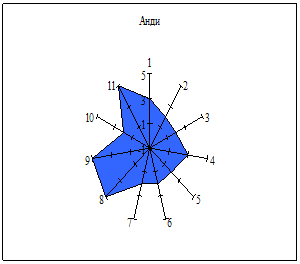

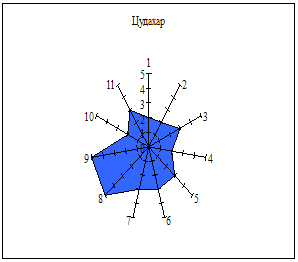

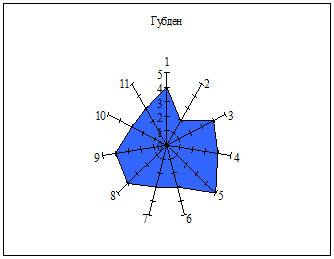

По результатам анализа состояния популяций показало следующее. Наилучшее развитие особей (оптимум организма) по всем параметрам отмечено в популяции «Губден». Наименьшие значения (пессимум организма) отмечены в популяции «Тантари», возможно это вызвано усиленной антропогенной нагрузкой и влиянием экологических условий этого местообитания. Промежуточное положение занимают остальные популяции (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1

Балловая оценка состояний популяций H. daghestanicum

|

№ п/п |

Признаки |

Дубки |

Чиркей |

Тантари |

Губден |

Годобери |

Анди |

Цудахар |

|||||||

|

Организменные |

|||||||||||||||

|

1. |

Высота растения |

3 |

2 |

1 |

5 |

2 |

3 |

2 |

|||||||

|

2. |

Диаметр каудекса |

2 |

2 |

3 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|||||||

|

3. |

Длина наибольшего листа |

2 |

2 |

1 |

5 |

4 |

2 |

3 |

|||||||

|

4. |

Длина наибольшего соцветия |

3 |

3 |

1 |

5 |

3 |

3 |

2 |

|||||||

|

5. |

Число цветков на соцветии |

2 |

3 |

3 |

5 |

4 |

2 |

3 |

|||||||

|

6. |

Число плодов на соцветие |

2 |

2 |

2 |

3 |

4 |

2 |

4 |

|||||||

|

7. |

Потенциальная семенная продуктивность |

2 |

3 |

1 |

5 |

5 |

2 |

4 |

|||||||

|

|

Средний балл признаков организма |

2,28 |

2,42 |

1,71 |

4,28 |

3,42 |

2,28 |

2,85 |

|||||||

|

Популяционные |

|||||||||||||||

|

8. |

Численность особей на трансекте, шт. |

2 |

2 |

1 |

4 |

3 |

4 |

5 |

|||||||

|

9. |

Средняя плотность всех особей, шт/м2 |

2 |

2 |

1 |

3 |

3 |

4 |

5 |

|||||||

|

10. |

Доля молодых особей от общего числа особей (j+im/p+j+im+v+g1+g2+g3+ss+s), % |

2 |

3 |

2 |

2 |

1 |

3 |

2 |

|||||||

|

11. |

Доля взрослых особей от общего числа особей (v+g/p+j+im+v+g1+g2+g3+ss+s) % |

5 |

3 |

1 |

2 |

5 |

2 |

3 |

|||||||

|

|

Средний балл признаков популяции |

2,75 |

2,5 |

1,25 |

3,00 |

2,75 |

3,25 |

4,00 |

|||||||

|

|

Общий средний балл |

2,51 |

2,46 |

1,48 |

4,00 |

3,08 |

3,12 |

3,00 |

|||||||

Рис. 1. Оценка состояния популяций H. daghestanicum по признакам организма и популяции

На основании учета популяционных показателей наилучшим надо признать состояние вида в популяции «Цудахар». Здесь наибольшая численность, высокая средняя плотность, высокая доля генеративных растений способствует реализации фитоценотического оптимума. Одновременно в этих условиях особи характеризуются не максимальными, а близким к средним показателям мощности, т.е., как и у многих других видов, благополучие популяций достигается при некотором подавлении роста отдельных особей [2; 1].

Сравнительный анализ состояния популяций H. daghestanicum, расположенных вблизи населенного пункта, т.е. с пастбищной нагрузкой, и те популяции, которые не попадают под выпас скота, свидетельствуют об их удовлетворительном состоянии и устойчивом состоянии последних. Популяции в сообществах, где не используются под пастбища, относятся к нормальному типу, и их состояние можно охарактеризовать как нормальное. В условиях повышенной антропогенной нагрузки снижается мощность особей и ухудшаются основные популяционные характеристики. Это выражается в уменьшении габитуса растений, снижение численности особей и плотности, а также уменьшение доли молодых особей в возрастном спектре. Состояние популяции «Тантари», для которой отмечены низкие организменные и популяционные показатели, можно охарактеризовать как близкое к критическому.

Состояние популяции «Губден» может быть принято в качестве эталонного и в дальнейшем использовано для оценки влияния антропогенного фактора на состояние данного вида и в других местообитаниях.

Выводы

Таким образом, состояние организменного и популяционного оптимума H. daghestanicum не совпадают, максимальные величины признаков организма, характерные для популяций с низким показателем популяционных характеристик. Анализ оценок состояний популяций показывает, что в большинстве случаев максимальные оценки для организма и популяции не совпадают, а иногда находятся в обратной зависимости. Состояние популяционной системы зависит прежде всего от конктретнойойой эколого-ценотической обстановки и чаше всего не обнаруживает прямой связи с положением вида в пределах ареала.

Рецензенты:

Магомедов А.М., д.б.н., профессор, зав. кафедрой медицинской биологии ДГМА, г. Махачкала;

Омаров К.З., д.б.н., зав. лаборатории Экологии животных ФГБУН ПИБР ДНЦ РАН, г. Махачкала.

Библиографическая ссылка

Зубаирова Ш.М. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ HEDYSARUM DAGHESTANICUM BOISS. EX RUPR // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=18532 (дата обращения: 15.02.2026).