Герпесвирусные инфекции широко распространены среди детей и взрослых. По данным ВОЗ до 90 % взрослого и детского населения планеты инфицировано герпесвирусами, причем у 50 % из них отмечают манифестное, рецидивирующее течение вызываемых ими заболеваний. Инфекционный мононуклеоз является наиболее характерным типичным клиническим проявлением герпесвирусных инфекций. В мире инфекционным мононуклеозом ежегодно заболевают от 16 до 800 лиц на 100 тыс. населения. В России ежегодно регистрируют 40–80 случаев инфекционного мононуклеоза на 100 тыс. населения [1, 2, 3, 5]. Большинство клиницистов связывают инфекционный мононуклеоз с вирусом Эпштейна – Барр, хотя в настоящее время доказана роль цитомегаловируса (5-й тип) и вируса герпеса человека 6-го типа, а также вирусов простого герпеса 1-го, 2-го типов в этиологии заболевания [5]. Установлена роль вируса Эпштейна – Барр в развитии злокачественных новообразований, аутоиммунных, неврологических заболеваний и синдрома хронической усталости [3, 8, 9, 10]. Показано, что после перенесённой инфекции новое поколение В-клеток содержит несколько генокопий вируса Эпштейна – Барр в латентной форме, в результате чего вирус может длительно персистировать в организме, вызывая иммунодефицитное состояние и повышая риск развития онкогематологических заболеваний [8, 9]. В крови у часто болеющих детей выявлена определённая концентрация цитомегаловируса и вируса Эпштейна – Барр. Вероятно, персистенция инфекции приводит к возникновению иммунной недостаточности, на фоне которой формируется частая заболеваемость [1, 4]. В последние годы доказана гепатотропность герпетических вирусов, которые могут вызывать различные поражения печени – от бессимптомного гепатита до гепатоцеллюлярной карциномы [2].

Инфекционным мононуклеозом преимущественно болеют дети: их доля в суммарной заболеваемости достигает 65–80 %. Исключение составляют дети первых 6–7 месяцев жизни, защищенные материнскими антителами [6].

Цель исследования

Целью исследования является анализ особенностей клинического течения инфекционного мононуклеоза у детей в современных условиях.

Материал и методы исследования

Для проведения исследования была проведена экспертная оценка 32 историй болезни больных с инфекционным мононуклеозом. Под наблюдением находились дети, госпитализированные в инфекционный стационар г. Чебоксары. Лабораторная диагностика проводилась методом качественного иммунохроматографического экспресс-теста для определения специфических IgМ-антител к вирусному капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна–Барр в сыворотке крови, методом иммуноферментного анализа с определением в крови маркеров Эпштейн–Барр вирусной инфекции (IgM VCA), определялась ДНК-EBV методом полимеразной цепной реакции.

Для статистической обработки данных исследования использован параметрический метод с определением доверительных границ средних величин и относительных показателей генеральной совокупности. Заданная степень вероятности безошибочного прогноза Р=95 %, при этом t=2. Проводился корреляционный анализ с определением коэффициента корреляции Пирсона.

Результаты исследования

Из 32 наблюдаемых пациентов мальчики составляли 69 %, девочки – 31 % (22 и 10 детей соответственно).

Максимальная заболеваемость инфекционного мононуклеоза приходится на 4–8-летний возраст, дети первого года жизни болеют редко. В нашем исследовании большинство заболевших (44 %) составили дети дошкольного возраста, самой малочисленной группой (3 %) оказались дети грудного возраста, детей от 1 до 3 лет было 22 %, 7–12 лет – 22 %, старше 12 лет – 9 %.

Согласно данным некоторых исследований, этиология инфекционного мононуклеоза зависит от возраста [2]. Так, у детей первых 4 лет жизни чаще (37,2 %) определяется цитомегаловирусная этиология; у детей в возрасте от 4 до 7 лет чаще наблюдается Эпштейн – Барр вирусная инфекция (76,2 %) с манифестными формами заболевания с характерными клиническими симптомами и гематологическими изменениями (атипичные мононуклеары выявлены у 94,6 % пациентов); в старших возрастных группах достоверно чаще развивается микст-инфекция, тяжелая степень болезни, чаще встречается поражение печени. Риск хронизации инфекции возникает с 4-летнего возраста и более характерен для подростков и взрослых [2].

Наблюдаемые нами пациенты с инфекционным мононуклеозом были обследованы с целью выяснения этиологии заболевания. У всех больных подтверждена причастность к заболеванию вируса Эпштейна – Барр: у 19 % детей методом полимеразной цепной реакции в пробе крови, у 31 % – методом иммуноферментного анализа, у 50 % – с помощью экспресс-теста для определения специфических IgМ VCA.

У 56 % детей диагностировано заболевание средней степени тяжести, у 44 % – тяжёлой.

По данным литературы наиболее часто больными предъявляются жалобы на затруднение носового дыхания (52,3 %), боль в горле (68,5 %), недомогание (59 %), головную боль (44,5 %), боль в животе, тошноту, рвоту (15 %), озноб (10 %) [2].

У большинства обследуемых детей (47 %) наблюдались жалобы на заложенность носа, на боль в горле жаловались 19 %, недомогание – 35 %, головную боль – 10 %, боль в животе, рвоту – 7 %, кашель – 13 % детей.

Температура у больных мононуклеозом в течение первых 2–5 дней чаще бывает субфебрильной, а в период разгара поднимается выше 38 ºС в 83 % случаев и держится на протяжении первых двух недель болезни, иногда – месяц. Увеличение лимфоузлов и ангина наиболее выражены в первые две недели, наблюдаются в 98–99,3 % и 80,7–96 % соответственно, гепатоспленомегалия – на второй-третьей неделе (41–100 %) [2, 3, 5, 6]. Лимфоузлы увеличиваются симметрично, они болезненны, но подвижны, размеры их варьируются от мелкой горошины до грецкого ореха или куриного яйца. Чаще всего страдают заднешейные и затылочные лимфоузлы, но встречается и генерализованное увеличение. В клинической картине часто лидирует ангина, при этом в 85 % случаев на миндалинах появляются различные наложения. Небные миндалины отечны, налеты могут быть беловато-желтоватого или грязно-серого цвета, легко снимаются, ткань миндалины после снятия налёта обычно не кровоточит. Гиперемия ротоглотки обычно умеренно выражена, боль в горле незначительная. У 5 % больных появляется пятнисто-папулезная или папулезная сыпь, обычно на туловище и руках. Инфекционный мононуклеоз в большинстве случаев длится 2–4 нед. [3, 6, 7].

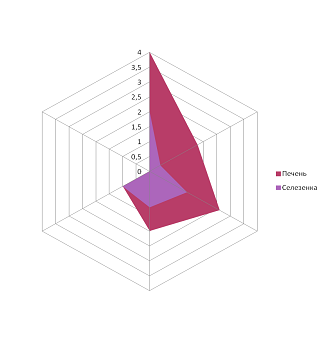

В нашем исследовании у всех детей наблюдалось повышение температуры, причём у большинства (75 %) её значение превышало 38 ºС. Увеличение лимфоузлов обнаруживалось у всех пациентов, преимущественно шейных групп. Изменения в ротоглотке характеризовались лёгкой гиперемией в 50 %, умеренной – в 22 %, яркой – в 28 % случаев. Увеличение миндалин зарегистрировано у 72 % детей, в 6 % случаев – III степени, при этом у 6 % больных наблюдался отёк нёбных дужек и миндалин. Наложения на миндалинах обнаружены у 81 % пациентов, по форме они были сплошными у 22 %, островчатыми – у 37 %, точечными – у 22 % детей, цвет их был в 19 % случаев жёлтым, в 66 % – белым. Гепатоспленомегалия выражена во всех возрастных группах, за исключением детей старшего школьного возраста, что подтверждено данными ультразвукового исследования. При проведении корреляционного анализа гепатоспленомегалии выявлена прямая высокая положительная корреляционная связь – коэффициент корреляции Пирсона 0,87 (рисунок). У 6 % детей наблюдалась экзантема. При проведении лабораторного исследования периферической крови выявлены атипичные мононуклеары у всех пациентов (таблица).

Гепатоспленомегалия при инфекционном мононуклеозе, прямая корреляционная связь

Клинические признаки и лабораторные показатели инфекционного мононуклеоза

|

Признаки и показатели |

Абсолютные значения |

Относительные значения (%) |

|

Гипертермия |

24 |

75 ± 15,3 |

|

Тонзиллит с наложениями на миндалинах |

26 |

81 ± 13,9 |

|

Затруднение носового дыхания |

15 |

47 ± 17,6 |

|

Увеличение лимфоузлов |

32 |

100 |

|

Гепатомегалия |

30 |

94 ± 8,4 |

|

Спленомегалия |

29 |

91 ± 10,1 |

|

Недомогание |

11 |

35 ± 16,9 |

|

Кашель |

4 |

13 ± 11,9 |

|

Атипичные мононуклеары |

32 |

100 |

|

Повышение уровня трансаминаз |

15 |

47 ± 17,6 |

У 31 % детей наблюдались сопутствующие заболевания, в том числе анемия – у 22 %, упадок питания – у 9 % больных.

При инфекционном мононуклеозе могут наблюдаться гематологические осложнения в виде аутоиммунной гемолитической анемии, тромбоцитопении, гранулоцитопении; возможен разрыв селезёнки. Из неврологических осложнений наблюдаются энцефалит, паралич черепных нервов, менингоэнцефалит, полиневрит. Со стороны органов пищеварения заболевание осложняют развитие сахарного диабета 1 типа, поражение печени; органов дыхания – пневмония, обструкция дыхательных путей, органов кровообращения – системный васкулит, перикардит и миокардит [6]. В нашем исследовании у 47 % детей выявлен реактивный гепатит, у 3 % – бронхообструктивный синдром.

Выводы

Инфекционным мононуклеозом чаще болеют дети дошкольного возраста (44 ± 17,5 %). Основным этиологическим фактором является вирус Эпштейна – Барр. Тяжесть заболевания средней и тяжёлой степени встречается в 44 ± 17,5 % и 56 ± 17,5 % соответственно. Наиболее частыми жалобами являются повышение температуры, причём у большинства больных (75 ± 15,3 %) до фебрильного уровня, и затруднение носового дыхания (47 ± 17,6 %). Заболевание в абсолютном большинстве случаев (81 – 100 %) характеризуется тонзиллитом с различными наложениями на миндалинах, лимфаденопатией, гепатоспленомегалией, почти у половины детей (47 ± 17,6 %) развивается гепатит.

Рецензенты:Иванова И.Е., д.м.н., зав. кафедрой педиатрии АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей» МЗ СР ЧР, г. Чебоксары;

Родионов В.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары.

Библиографическая ссылка

Краснов М.В., Стекольщикова И.А., Боровкова М.Г., Андреева Л.В. ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ У ДЕТЕЙ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=18371 (дата обращения: 13.01.2026).