Проблема формирования адаптационно-приспособительных реакций у подрастающего поколения остается одной из значимых в возрастной физиологии и профилактической педиатрии [2; 3]. Вегетативной нервной системе (ВНС) принадлежит ведущая роль в процессах адаптации, а исходный вегетативный тонус (ИВТ) является одним из генетически обусловленных системообразующих факторов в деятельности ВНС, обеспечивающих адаптацию детского организма к учебным нагрузкам и социальным факторам [4]. Составной частью единых психовегетативных взаимоотношений служат эмоционально-личностные особенности ребенка, определяющие во многом успешность адаптации [6; 9]. В этой связи целью исследования является изучение особенностей психоэмоционального состояния здоровых школьников в зависимости от ИВТ для оценки их индивидуальной адаптации.

Материал и методы исследования

Обследовано 156 детей 7-15 лет, проживающих в г. Красноярске. Дети признаны клинически здоровыми, имели средние показатели физического и полового развития. По возрастной периодизации сформированы 2 группы: первая 7-11 лет, вторая 12-15 лет. Для оценки функционального состояния ВНС у детей на уровне целостного организма использован метод кардиоинтервалографии (КИГ) с определением ИВТ по параметрам: Мо (мода) – наиболее часто встречающееся значение длительности интервалов R – R (сек.); АМо (амплитуда моды) – число значений интервалов, равных Мо, в процентах к общему числу зарегистрированных кардиоциклов; Δх (вариационный размах) – разница между максимальным и минимальным значением длительности зарегистрированных интервалов R-R (в сек.); ИН1 (индекс напряжения, усл. ед.) [1]. Оценку адаптационных возможностей детского организма проводили по Р.М. Баевскому [5]. Эмоциональные свойства личности ребенка исследовали с помощью личностного опросника Г.Ю. Айзенка, адаптированного для детского возраста. Состояние высших мозговых функций (ВМФ) изучали с помощью психодиагностических тестов для детского возраста по критериям: вербально-логического мышления - тест «исключения понятий», объема внимания - тест «воспроизведения фигур», кратковременной памяти - тест «запоминания чисел». Оценивали количества правильных ответов и время, затраченное на выполнение задания в секундах (сек.) [8].

Цифровой материал обработан стандартным пакетом программ STATISTICA, ver. 6.0 [7]. Для обеспечения единства методологии применяются непараметрические методы. Количественные признаки оцениваются с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни (M–W) при сравнении двух несвязанных выборок. Для множественного сравнения более чем двух выборок - критерий Крускала-Уоллиса (K–W). Качественные признаки оцениваются по критерию c ![]() с поправкой Йейтса, для малых выборок - двусторонний точный критерий Фишера. Количественные параметры представлены в виде Ме – медиана, 25-75‰ - процентили. Качественные признаки представлены в виде абсолютных и относительных (в %) частот с указанием 95% доверительного интервала (ДИ). Анализ зависимости признаков проводится с помощью непараметрического коэффициента корреляции по Спирмену. Изменения считаются статистически значимыми при уровне значимости Р<0,05.

с поправкой Йейтса, для малых выборок - двусторонний точный критерий Фишера. Количественные параметры представлены в виде Ме – медиана, 25-75‰ - процентили. Качественные признаки представлены в виде абсолютных и относительных (в %) частот с указанием 95% доверительного интервала (ДИ). Анализ зависимости признаков проводится с помощью непараметрического коэффициента корреляции по Спирмену. Изменения считаются статистически значимыми при уровне значимости Р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Показатели КИГ у детей с различным ИВТ представлены в таблице.

Показатели кардиоинтервалографии у здоровых детей с различным ИВТ

|

Показатели КИГ |

Дети с ИВТ-ваготониейn=37 [1] |

Дети с ИВТ-эйтонией n=90 [2] |

Дети с ИВТ-симпатикотонией n=31 [3] |

Статистическая значимость (Р) |

||

|

по М-W |

по K-W |

|||||

|

Мо, сек.

|

Ме |

0,72 |

0,72 |

0,65 |

Р1-3=0,0041 Р2-3=0,0003 |

- |

|

25- 75‰ |

0,68 - 0,78 |

0,70 – 0,76 |

0,58- 0,72 |

|||

|

Δх, сек.

|

Ме |

0,44 |

0,28 |

0,18 |

Р1,2-3<0,001 |

Р<0,001

|

|

25- 75‰ |

0,36- 0,52 |

0,26 – 0,32 |

0,18 – 0,20 |

|||

|

АМо, %

|

Ме |

15,00 |

22,00 |

30,00 |

Р1-2 <0,001 Р1,2-3<0,001

|

Р<0,001

|

|

25- 75‰ |

14,00- 17,00 |

20,00- 24,00 |

26,00- 32,00 |

|||

|

ИН1, усл. ед. |

Ме |

26,00 |

56,00 |

111,00 |

Р1-2 <0,001 Р1,2-3<0,001

|

Р<0,001

|

|

25- 75‰ |

22,00- 28,00 |

48,00- 61,00 |

99,00- 138,00 |

|||

У большинства школьников (57,7%, 90 человек) по данным КИГ выявляется оптимальное соотношение симпатического и парасимпатического отделов ВНС и центральных механизмов управления ритмов, а величина ИН1 находится в границе значений нормы (30-90 усл. ед.), что характерно для удовлетворительной адаптации организма ребенка [5]. Близко к вышеописанному варианту стоят дети с ИВТ-ваготонией (22,5%, 37 человек) с невысоким показателем АМо (Р<0,001) на фоне некоторого увеличения показателя Δх (Р<0,001), что также отражает состояние удовлетворительной адаптации. Для детей с ИВТ-симпатикотонией (19,8%, 31 человек) свойственно в сравнении с детьми с ИВТ-ваготонией и с детьми с ИВТ-эйтонией увеличение показателя АМо (Р<0,001) на фоне относительно низких значений показателей Мо (Р=0,0041; Р=0,0003) и Δх (Р<0,001), что расценивается как усиление симпатических влияний на ритм сердца по нервным каналам регуляции и отражает напряженную адаптацию. По данным КИГ у школьников выявляются возрастные особенности функционирования ВНС. У детей пубертатного периода (12-15 лет) в сравнении с детьми младшего школьного возраста (7-11 лет) выявляются элементы дизрегуляции ВНС, сопровождающиеся нарастанием активности симпатического звена ВНС, оцениваемого по повышению показателя АМо в анализируемых возрастных группах детей (дети 12-15 лет: Ме 31,00%; 25-75‰ 28,00-34,00% и дети 7-11 лет: Ме 26,00%; 25-75‰ 25,00-28,00%; Р=0,0157). В данном возрасте у подростков наблюдается неблагоприятное влияние возрастных особенностей. Это проявляется снижением адаптационных возможностей организма и выступает в качестве возможного причинного фактора развития болезней регуляции, что согласуется с данными литературы [1].

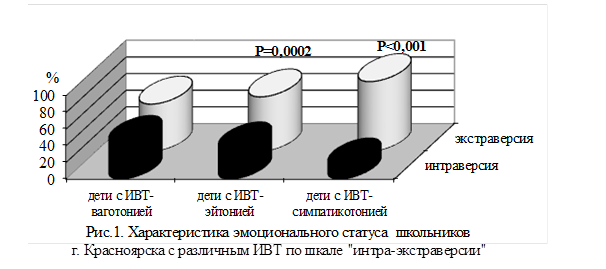

Своеобразие психофизиологических возможностей детей, имеющих различный ИВТ, может проявляться в характере эмоциональных реакций и в поведении. Проанализирован эмоциональный статус учащихся с различным ИВТ по шкале Г.Ю. Айзенка «интра-экстраверсии». В исследование включены школьники, имеющие по шкале лжи менее 4 баллов. Результаты представлены на рис. 1.

Примечание: cтатистическая значимость различий между детьми с разными эмоциональными типами.

Экстравертированный тип личности преобладает во всех группах детей и достигает уровня статистической значимости в группе школьников с ИВТ-эйтонией (Р =0,0002) и с ИВТ-симпатикотонией (Р <0,001). Уровень эктравертированности у всех детей находится по шкале Г.Ю. Айзенка в диапазоне умеренной экстраверсии (14-15 баллов). Для них характерны такие особенности личности, как жизнерадостность, оптимистичность, активность, контактность, индивидуальность. Интровертированный тип личности среди школьников чаще регистрируется у детей с ИВТ-ваготонией (43,2%; 16 человек 95% ДИ 34,95-51,45 как в сравнении с детьми с ИВТ-симпатикотонией: 16,1%; 5 человек 95% ДИ 9,39-22,81; Р=0,0159, так и в сравнении с детьми с ИВТ-эйтонией: 35,5%; 32 человек 95% ДИ 26,91-44,10; Р=0,0429). У детей-интровертов степень интроверсии лежит в диапазоне умеренной интроверсии (9-10 баллов). Для них свойственны сдержанность, склонность к самоанализу и внутренним переживаниям.

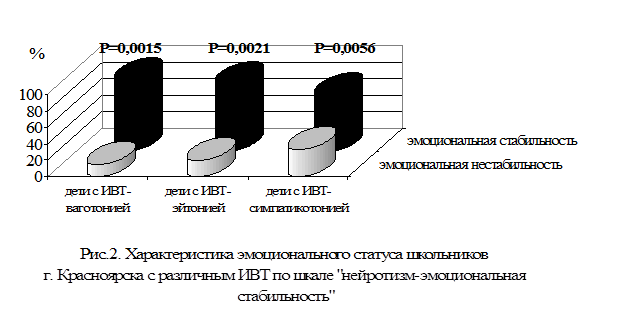

Другим фактором, характеризующим свойство личности и зависящим от функциональной активности центральных звеньев регуляции ВНС (ретикулярной формации), является показатель эмоциональной нестабильности, определяемый по шкале Г.Ю. Айзенка «нейротизм-эмоциональная стабильность». Результаты исследования представлены на рис. 2.

Примечание: cтатистическая значимость различий между детьми эмоционально стабильными и эмоционально нестабильными.

У детей независимо от ИВТ преобладает эмоциональная стабильность (Р=0,0015; Р=0,0021; Р=0,0056), а ее уровень находится в диапазоне средней эмоциональной стабильности (11-12 баллов). Установлены различия по частоте встречаемости эмоциональной нестабильности в группах школьников с различным ИВТ. У детей по мере нарастания активности симпатического звена ВНС (АМо) фиксируется рост эмоциональной нестабильности (дети с ИВТ-симпатикотонией: 32,3%, 10 человек 95% ДИ 23,77-40,84 в сравнении с детьми с ИВТ-ваготонией: 13,5%, 5 человек 95% ДИ 7,88-19,11; Р=0,0491). Группа детей с эмоциональной нестабильностью среди школьников с ИВТ-эйтонией (18,9%,17 человек 95% ДИ 14,75-23,05) занимает промежуточное положение. Уровень данного показателя находится в диапазоне высокой нестабильности (16-17 баллов), достигая очень высокой нестабильности (19-22 балла) среди детей с ИВТ-симпатикотонией.

Следующим фактором, отражающим функциональную активность центральных звеньев регуляции и играющим важную роль в выработке адекватных приспособительных реакций, являются высшие мозговые функции, оцениваемые по тестовым показателям кратковременной памяти, вербально-логического мышления, объема внимания. Психологическое обследование выявляет у детей независимо от ИВТ довольно высокий уровень выполнения заданий. Учащиеся с интересом включаются в предложенную работу, внимательно слушают задание. При выполнении заданий допускают не более 1-2 ошибок. Своеобразие психической деятельности школьников с различным ИВТ проявляется замедленным темпом выполнения некоторых заданий в группе детей с ИВТ-ваготонией в сравнении с остальными группами учащихся. У школьников с ИВТ-ваготонией фиксируется статистически значимое увеличение временного показателя выполнения задания на объем внимания (у детей с ИВТ ваготонией: Ме 50,00 сек., 25-75‰ 45,00-60,00 сек. как в сравнении с детьми с ИВТ-эйтонией: Ме 46,50 сек., 25-75‰ 40,00-50,00 сек., Р=0,0193, так и в сравнении с детьми с ИВТ-симпатикотонией: Ме 45,00 сек., 25-75‰ 35,00-50,00 сек., Р=0,0066) и на кратковременную память (у детей с ИВТ ваготонией: Ме 30,00 сек., 25-75‰ 22,00-30,00 сек. как в сравнении с детьми с ИВТ-эйтонией: Ме 25,00 сек., 25-75‰ 18,00-30,00 сек., Р=0,0282, так и в сравнении с детьми с ИВТ-симпатикотонией: Ме 20,00 сек., 25-75‰ 20,00-25,00 сек., Р=0,0046) при достаточно высоком уровне выполнения тестового материала по показателям количества правильных ответов. Вероятно, своеобразие психической деятельности учащихся обусловлено индивидуально-типологическими особенностями личности, и в частности большей частотой встречаемости интровертированного типа личности среди детей с ИВТ-ваготонией и соответственно замедленным темпом мыслительных процессов, что согласуется с данными литературы [2; 3].

Анализ корреляционных связей показывает, что на состояние ВМФ, эмоциональный статус у детей существенное влияние оказывает функциональная активность звеньев ВНС. У детей со сбалансированным состоянием ВНС (ИВТ-эйтония) обнаружена отрицательная зависимость между оптимальным уровнем активности парасимпатического звена ВНС (Δх) и низким уровнем эмоциональной нестабильности (R=-0,34, P=0,0176, для N=48). Полученные данные отражают сбалансированное состояние гомеостатических систем организма в плане обеспечения устойчивой адаптации с жесткой детерминацией программы развития в данных условиях. У школьников с ИВТ-ваготонией обнаружена положительная корреляционная взаимосвязь между невысоким показателем активности симпатического звена ВНС (АМо) и типом личности (R=0,31, P=0,0434, для N=37), отрицательная - между повышенным показателем активности парасимпатического звена ВНС (Δх) и сниженным темпом выполнения задания, определяемого по временному показателю на кратковременную память (R=-0,50, P=0,0118, для N=37). У детей с ИВТ-симпатикотонией установлены положительные корреляционные связи между повышенным показателем активности симпатического звена ВНС (АМо) и высоким количественным показателем правильных ответов на объем внимания (R=0,73, P=0,0482, для N=31) и отрицательные - с показателем типа личности (R=-0,30, P=0,0468, для N=31), высокий ИН1 положительно коррелирует с высоким уровнем показателем эмоциональной нестабильности (R=0,31, P=0,0482, для N=31). Установление большего числа корреляционных связей у детей с ИВТ-симпатикотонией отражает напряженный характер функционирования гомеостатических систем организма.

Заключение

Выявляемое своеобразие психоэмоционального статуса здоровых детей в зависимости от типа ИВТ свидетельствует о различных вариантах формирования адаптационно-приспособительных реакций на уровне целостного организма, по-видимому, обусловленных становлением их в процессе филогенеза. Показатели психоэмоционального статуса школьников с ИВТ-эйтонией характеризуются оптимальным сочетанием высокой частоты встречаемости экстравертированного типа личности с эмоциональной стабильностью, сбалансированным состоянием высших мозговых функций и оптимальным количеством корреляционных связей между показателями психоэмоционального статуса и вегетативной регуляции ритма сердца, что соответствует удовлетворительному варианту адаптации. Для детей с ИВТ-ваготонией характерен в равной степени интро-экстравертированный тип личности в сочетании с эмоциональной стабильностью, замедленным темпом мыслительных процессов и адекватным числом корреляционных связей между указанными выше показателями, что сближает их также с детьми со сбалансированным состоянием ВНС (с ИВТ-эйтонией) и отражает удовлетворительный вариант адаптации. Для детей с ИВТ-симпатикотонией свойственен высокий уровень частоты встречаемости экстравертированного типа в сочетании с эмоциональной нестабильностью, высоким темпом выполнения тестовых психологических заданий и становление большего числа корреляционных психовегетативных взаимосвязей, что отражает напряженный характер адаптации.

Рецензенты:

Смирнова О.В., д.м.н., заведующий лабораторией клинической патофизиологии, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера», г. Красноярск;

Поливанова Т.В., д.м.н., главный научный сотрудник клинического отделения патологии пищеварительной системы у взрослых и детей, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера», г. Красноярск.

Библиографическая ссылка

Зайцева О.И., Зайцева О.И., Колодяжная Т.А., Пуликов А.С., Эверт Л.С., Деревцова С.Н., Москаленко О.Л. ВАРИАНТЫ ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ У ЗДОРОВЫХ ШКОЛЬНИКОВ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=18004 (дата обращения: 31.01.2026).