Материалы и методы. Методом сплошной выборки обследованы все пациенты с установленным диагнозом – хроническая обструктивная болезнь легких – состоящие на учете в областном пульмонологическом центре ОКБ № 4. Всего включено 46 человек.В соответствии с целью работы все обследованные были разделены на группы: молодого возраста (менее 45 лет по классификации ВОЗ) – 7 человек (группа 1) и старшего возраста (более 45 лет) – 39 человек (группа 2). Средний возраст в группе 1 оказался 33,8±5,5года, в группе контроля – 60,7±9,1 года. В комплекс обязательного обследования входило анкетирование, в котором содержались паспортная часть, демографические сведения, данные о наличии сочетанных нозологий. Кроме этого, у респондентов выяснялись клинические симптомы, характерные для хронической обструктивной болезни легких (GOLD, 2013). Оценка функции внешнего дыхания (ФВД) осуществлялась на спирографе MicrolabIII(Англия), результат оценивался после проведения бронходилатационной пробы с 400 мкг сальбутамола. Статистическая обработка полученного материала осуществлялась с использованием ППП – Statistica 10. Использовались методы вариационной статистики: определялись критерий Стьюдента, Манна-Уитни, корреляционный анализСпирмена. Достоверными считались результаты при р< 0,05.

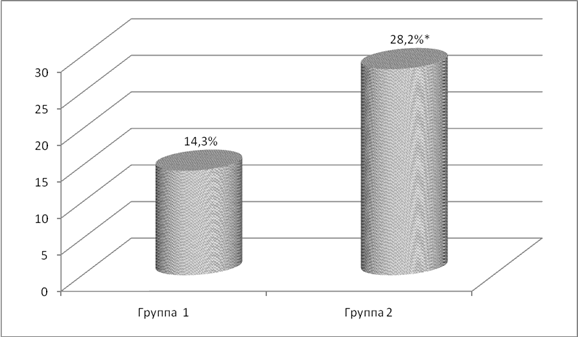

Результаты и обсуждение.Учитываяпоставленные задачи, все обследованные лица были разделены на подгруппы: имеющие в анамнезе установленный диагноз – ИБС, и без данной нозологии. Полученные результаты представлены на рис.1. В группе респондентов молодого возраста выявлен 1 пациент, страдающий ИБС, что составило 14,3%. В группе 2 число пациентов с данным сочетанием нозологий оказалось практически в 2 раза выше – 11 человек и 28,2% (р<0,05).

Рис. 1.Распространенность ИБС в исследуемых группах.

Примечание: * - р≤0,05 – при сравнении показателей между группой 1 и 2

В группе молодых людей ХОБЛ 1-й степени (уровень ОФВ1 76,5 ± 2,9%) зарегистрирована у 4 человек, что составило 57,1%, а у 3 мужчин (42,9%) была установлена ХОБЛ 2-й степени (уровень ОФВ 66,2 ± 1,7%). Среди лиц старшего возраста выявлена обратная закономерность: если у молодых данная нозология в преобладающем проценте в начальной стадии, то среди 2-й группы ХОБЛ 1-й степени зарегистрирована лишь у 7,7% (ОФВ1 74,3 ± 3,1%), ХОБЛ 2-й степени – у 28,2% (ОФВ1 61,3 ± 2,5%), ХОБЛ 3-й степени – у 43,6% (ОФВ1 48,6 ± 2,6%), а ХОБЛ 4-й степени – у 20,5% пациентов (ОФВ1 29,3 ± 1,5%).

В таблице представлены данные проведенного корреляционного анализа взаимосвязи ишемической болезни сердца с другими факторами. Статистически значимые результаты получены только во второй группе, что обусловлено встречаемостью данной нозологии толькопреимущественно средиданной категории пациентов.

Анализ взаимосвязи наличия ИБС и клинических факторов

|

|

Группа 1 (n=7) |

Группа 2 (n=39) |

|

Возраст |

r=0,374 р≥0,05 |

r=0,613 р<0,05 |

|

Гипертоническая болезнь |

r=0,257 р≥0,05 |

r=0,387 р<0,05 |

|

Учащение кашля за последние несколько лет |

r=0,834 р≥0,05 |

r=0,332 р<0,05 |

|

Проблемы с дыханием, заставляющие оставаться в помещении |

r=0,174 р≥0,05 |

r=0,258 р<0,05 |

|

Учащение случаев одышки |

r=0,273 р≥0,05 |

r=0,589 р<0,05 |

|

«Переход» простуды на органы дыхания |

r=0,318 р≥0,05 |

r=0,128 р<0,05 |

Примечание: r - коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Одним из наиболее значимых факторов, влияющим на развитие ИБС среди данной когорты, закономерно явился возраст обследованных: коэффициент корреляции составил r=0,613 при уровне значимости р<0,05. Кроме этого, выявлена прямая статистически значимая связь средней силы между наличием у пациентов гипертонической болезни и ишемической болезни сердца. Полученные результаты согласуются с данными литературы, где показано, что в настоящее время среди сердечно-сосудистой патологии ведущие места как по распространенности, так и по причинам смертности занимают ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь, причем практически у каждого третьего пациента с повышенным артериальным давлением имеет место то или иное проявление ИБС [Джанашия П.Х., 2007, Кобалава Ж.Д., 2009, Неаполитанская Т.Э., 2010]. Что касается влияния ишемической болезни сердца на риск развития заболеваний органов дыхания, то в современной литературе широко обсуждаются проблемы коморбидности, в частности показано, что сочетания хронических неспецифических заболеваний легких и хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы встречаются от 18,3 до 62% [Кароли Н.А., 2009, CrisafulliE]. В нашей работе выявлены достоверные взаимосвязи между наличием ИБС и четырьмя клиническими симптомами со стороны бронхолегочной системы: коэффициент корреляции для «учащения кашля» составил r=0,332, р<0,05; для «проблем с дыханием, заставляющих оставаться в помещении»r=0,258, р<0,05; для «учащения случаев одышки» r=0,589, р<0,05; и наименьшее влияние зарегистрировано для осложненного протекания респираторных инфекций нижних дыхательных путей – r=0,128, р<0,05.

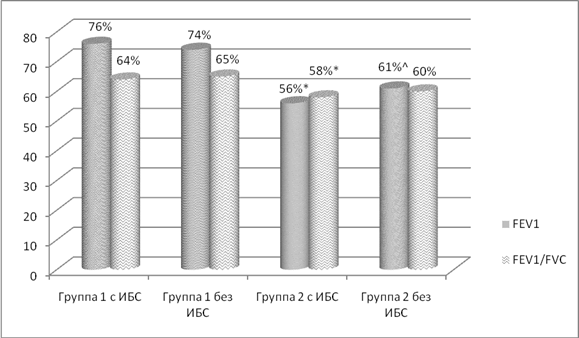

При анализе спирометрических показателей, полученных в группах 1 и 2, выявлена следующая закономерность: уровень ОФВ1в целом у лиц молодого возраста оказался достоверно выше, чем у респондентов cтаршего возраста (76,4 ± 4,8% против 60,4 ± 10,2% соответственно), что соответствует вышеприведенным данным о степенях ХОБЛ (рис. 2). Также достоверно выше оказался показатель отношения ОФВ1/ФЖЕЛ: 64,3 ± 3,1% и 58,7 ± 7,3% соответственно в сравниваемых группах (р <0,05).

Рис. 2. Показатели функции внешнего дыхания в исследуемых группах.

Примечание: * — р < 0,05 при сравнении между группами 1 и 2;

^ - р<0,05 при сравнении внутри групп с наличием и без ИБС.

Статистически значимых различий в показателях функции внешнего дыхания в группе 1 в зависимости от наличия сочетанной ИБС выявлено не было, тогда как в группе 2 зарегистрировано достоверно более низкое значение объема форсированного выдоха за первую секунду среди лиц, имеющих в анамнезе ишемическую болезнь сердца (56,4±5,1%) vs61,8±4,9% в подгруппе респондентов без ИБС.Различия в уровне ФЖЕЛ не имели достоверной значимости и не выходили за пределы референсных значений.

Таким образом, в нашем исследовании показана несомненность и важность роли коморбидных заболеваний, в частности ишемической болезни сердца, в возрасте старше 45 лет, которые, имея многочисленные и сложные патогенетические связей между собой, приводят в большинстве случаев к возникновению феномена взаимоотягощения, служащего ограничительным фактором в достижении контроля как над бронхолегочной патологией так и над другими заболеваниями.

Рецензенты:Степанищева Л.А., д.м.н., профессор кафедры терапии ФДПО ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», г. Челябинск;

Синицын С.П., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», г. Челябинск.

Библиографическая ссылка

Игнатова Г.Л., Захарова И.А., Антонов В.Н., Бельснер М.С. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ НА ФОНЕ СОЧЕТАННОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=17534 (дата обращения: 15.02.2026).