Особенностью современного акушерства является увеличение числа доношенных беременностей (40–41 неделя) с тенденцией к перенашиванию при отсутствии должной готовности родовых путей к родовому акту. Частота переношенной беременности колеблется в пределах от 3,5 до 16 % [2, с. 3; 4, с. 12; 6, с. 7]. Это можно объяснить отсутствием биологической морфофункциональной «зрелости» шейки матки с нарушением биохимических процессов в ней, а также локальными иммунными нарушениями цервико-вагинальной зоны, ответственными за каскад реакций, приводящих к развитию родовой деятельности [5, с. 11;6, с. 15].

Биоценоз влагалища поддерживается четким взаимодействием микрофлоры симмунной и эндокринной системами организма, тем самым обеспечивая его нормальный гомеостаз. При этом нарушение влагалищного микробиоценоза во время беременности может привести к развитию преждевременных родов, внутриутробному инфицированию плода, плацентарной недостаточности [2, с. 7;3, с. 5, 11, с. 21] и, как это ни парадоксально, к перенашиванию беременности. Видимо это связано, во-первых, с тем, что нарушение качественного и количественного состава микрофлоры влагалища может индуцировать изменение уровня эстрогенов и прогестерона, во-вторых, с изменением локального уровня регуляторных цитокинов с нарушением формирования «петли» положительной обратной связи, приводящей к созреванию шейки матки и нарастанию сократительной активности мускулатуры матки, и, в-третьих, нарушению биохимических процессов в шейке матки, ответственных за ее созревание [2, с7; 5, с. 9; 7, с 12].

Цель исследования: выяснить особенности влагалищного биоценоза у пациенток с «незрелой» шейкой матки при доношенной беременности.

Материалы и методы

Находилось под наблюдением 150 женщин (120 в сроке беременности 40 недель ± 2 дня с «незрелыми» родовыми путями (0–5 баллов по шкале Е. Bishop) и 30 здоровых женщин с беременностью в сроке 40 недель ± 2 дня недель со «зрелой» шейкой матки, родоразрешенные консервативно без применения преиндукции\индукции родовой деятельности (группа клинико-лабораторного контроля).

Произведено комплексное обследование: клиническое, ультразвуковое (трансвагинальный, трансперитонеальный доступ), оценка состояния степени зрелости шейки матки по шкале Е.Х. Бишопа, кардиотокография плода, гистерография. Диагностика влагалищных дисбиозов включала рН-метрию отделяемого влагалища и аминотест (проба с КОН) и прямые методы лабораторной диагностики состояния вагинальной микрофлоры включали микроскопический (бактериоскопический) метод, полимеразная цепная реакция с детекцией результатов в режиме реального времени (ПЦР-РВ, ООО «НПО ДНК-Технология», Москва - Фемофлор 16). Проводилась количественная оценка урогенитальной биоты в абсолютных и относительных показателях. В абсолютных значениях выражали следующее: контроль взятия материала (КВМ), общую бактериальную массу (ОБМ), содержание Mycoplasmahominis, Ureaplasmaspp. (urealyticum+parvum), Candidaspp. Диагностически значимый показатель для Mycoplasmahominis, Ureaplasmaspp. был принят 104 ГЭ/мл, Candidaspp. - 103 ГЭ/мл. Для количественной оценки нормофлоры и условно-патогенной микрофлоры (УПМ) предлагалось использовать относительные показатели, которые рассчитывали как разницу логарифмов по основанию 10, по формуле:

log10(-) = log10х - log10y

Относительный показатель нормофлоры представлял собой разницу логарифмов, полученных для общей бактериальной массы и нормофлоры. Интерпретация результатов ПЦР-РВ:

1) абсолютный нормоценоз (состояние вагинальной микрофлоры клинически здоровых женщин) - содержание нормофлоры в составе микробиоценоза было более 80 %, а условно-патогенной микрофлоры менее 20 %. В составе микробиоценоза, Candidaspp., Ureaplasmaspp., Mycoplasmaspp. менее 104 ГЭ/мл;

2) условный нормоценоз - доля нормофлоры более 80 % в составе микробиоценоза, Candidaspp., Ureaplasmaspp. или Mycoplasmaspp. более 104 ГЭ/мл;

3) умеренный дисбиоз - содержание нормофлоры в составе микробиоценоза было более 20-80 %, а условно-патогенной микрофлоры более 20 %;

4) выраженный дисбиоз (выраженные инфекционно-воспалительные заболевания влагалища, ассоциированные с условно-патогенной микрофлорой) - снижение доли нормофлоры менее 20 % и увеличение доли условно-патогенной микрофлоры более 80 %.

Результаты и обсуждение

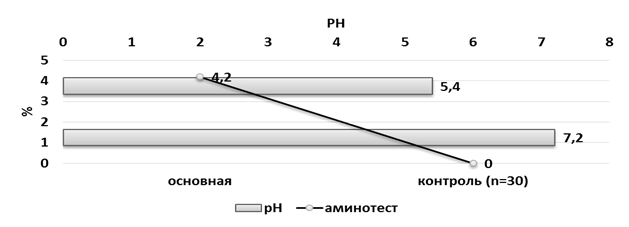

Наиболее простыми в исполнении методами первичного выявления дисбиотических нарушений влагалища являются рН-метрия его отделяемого и аминотест. Средние значения влагалищной pH в основной группе были на значениях 7,2±0,5, а в группе контроля 5,4±0,2 (р<0,01) (рис. 1). При этом положительный аминотест в группе женщин с доношенной беременностью и «незрелой» шейкой матки выявлен в 4,2 % случаев (в контрольной группе аминоположительных беременных не было).

Рис.1. рН влагалища и аминотест

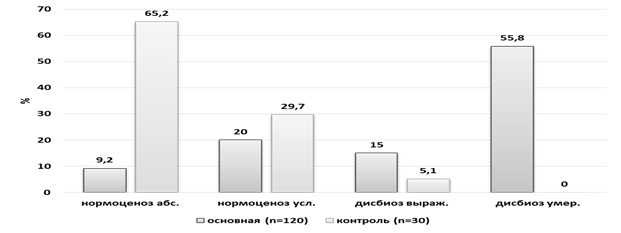

При исследовании микрофлоры влагалища методом ПЦП-РВ в контрольной группе выявляли варианты вагинального микробиоценоза с сохраненной долей нормофлоры: у 65,2 % женщин состояние его отвечало критериям абсолютного нормоценоза, у 29,7 % женщин – условного нормоценоза (рис. 2). Дисбиотические нарушения в группе контроля диагностировали у 5,1 % беременных (при этом выраженного дисбиоза не было ни у одной пациентки). Эпидемиологический анализ состояния микробиоценоза влагалища у беременных с основной группы выявил, что у 70,8 % обследованных пациенток обнаружены те или иные нарушения микробиоты урогенитальной зоны, отвечающие понятиям дисбиоза, что в определенной степени подтверждает факт об участии микрофлоры влагалища в механизме запуска родовой деятельности. Умеренный дисбиоз выявлен у 55,8 %, выраженный – у 15,0 % женщин. Критериям абсолютного нормоценоза отвечало лишь 9,2 % пациенток основной группы, условного нормоценоза – 20,0 %.

Рис. 2. Общая оценка состояния микробиоценоза влагалища

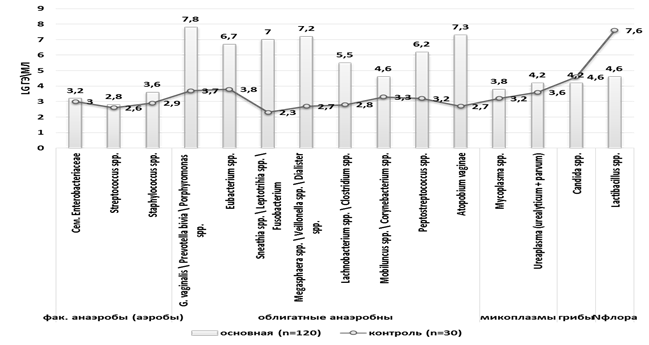

Рис. 3. Количественный состав (Lg ГЭ/мл) биоценоза влагалища

При общем (качественно-количественном) микробиологическом анализе состояния влагалищной микрофлоры всей когорты пациенток с доношенной беременностью и «незрелой» шейкой матки получены следующие результаты (рис. 3). Наибольшее количество пациенток основной группы по состоянию микробиоценоза влагалища отвечало понятию умеренного дисбиоза – в среднем 50,3 %±1,1% (р<0,01). Состояние условного нормоценоза выявлено в 26,2 %±2,4 % случаев (р<0,05), а абсолютного – в 9,5 %±2,1 % (р<0,01). Структура биоценоза влагалища различалась у обследованных групп беременных женщин (рис. 3). У пациенток основной группы выявили существенные изменения в составе вагинальной микрофлоры по сравнению с контрольной. Общая бактериальная масса в основной группе на 15,3 % превышала ОБМ в контрольной группе. Условный нормоценоз, ассоциированный с Candidaspp., присутствовал у 8,1 % женщин основной и у 19,7 % контрольной групп, а обусловленный одновременным присутствием Ureaplasmaspp. и Candidaspp. – у 6,9 % основной и у 14,5 % беременных контрольной группы. Выявленные случаи выраженного дисбиоза в 92,5 % случаев были обусловлены доминированием облигатных анаэробов в составе микробиоценоза, в то время как при умеренном дисбиозе имели значение также и факультативные анаэробы. Количество всех облигатных анаэробов было статистически выше в основной группе, чем в контрольной. Зато по количеству грибов рода Candida основная и контрольные группы не отличались.

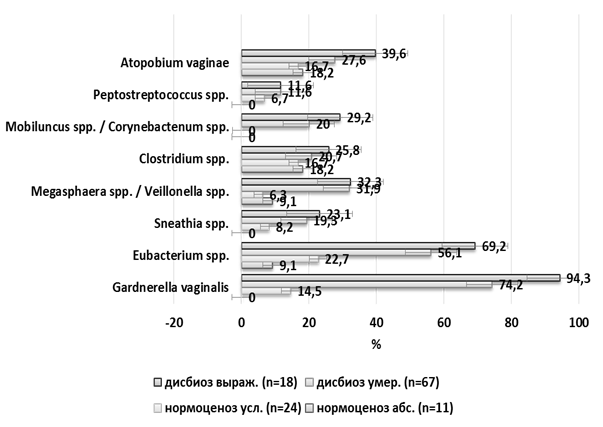

Рис. 4. Частота выявления облигатно анаэробных микроорганизмов у женщин с доношенной беременностью и «незрелой» шейкой матки

Также мы произвели оценку значения отдельных групп микроорганизмов в формировании дисбиоза влагалища у наших пациенток. У беременных основной при анаэробном дисбиозе Gardnerellavaginalis присутствовала в составе микробиоценоза влагалища в 94,3 % случаев (рис. 4). При аэробно-анаэробном дисбиозе роль G. vaginalis была незначительна, так как основными участниками микробиоценоза в этом случае являлись Streptococcusspp. и Staphylococcusspp. из числа факультативных анаэробов и Megasphaeraspp., Clostridiumspp. и Atopobiumvaginae из числа облигатных анаэробов, а также Ureaplasmaspp.

Таким образом, в структуре влагалищных микробиоценозов у женщин с доношенной беременностью и «незрелой» шейкой матки преобладали варианты со сниженным количеством нормофлоры, в то время как у женщин контрольной группы преобладали варианты биоценоза с сохранной нормофлорой. Следовательно, данный метод исследования является достоверным маркером дисбиотических изменений даже при отсутствии субъективных и объективных признаков патологии влагалища. Дисбиотические нарушения встречаются у женщин с тенденцией к пролонгированию беременности, требуют коррекции перед родоразрешением.

Рецензенты:

Куценко И.И., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии, ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Краснодар;

Карахалис Л.Ю., д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС, ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Краснодар.

Библиографическая ссылка

Боровиков И.О., Эль Мусауи Н.Н., Назаренко Е.И., Данилова Н.Р. ВЛАГАЛИЩНЫЙ БИОЦЕНОЗ ПРИ ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И «НЕЗРЕЛОЙ» ШЕЙКЕ МАТКИ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=17373 (дата обращения: 13.12.2025).