В течение последних десятилетий появилось понимание того, что большинство сердечно-сосудистых заболеваний объединено в единый континуум [3]. Доказано, что гипертоническая болезнь (ГБ), поражающая до 39-45% взрослого населения развитых стран, является одним из ведущих факторов риска атеросклероза и по сути представляет собой доклиническую фазу атеросклероза, так как присущая ей эндотелиальная дисфункция и гидродинамическая травма сосудистой стенки облигатно инициируют процесс атеросклеротического поражения [4, 7].

В последние годы по-новому осмысляется значение нейтрофилов в атерогенезе. Нейтрофилы являются первыми лейкоцитами проникающими в воспаленные ткани. Однако продолжительность жизни нейтрофилов в сосудистой стенке редко превышает 24 часа. В связи с этим при проведении рутинных гистологических исследований эти клетки редко обнаруживались в человеческих атеромах. Тем не менее ранний приток нейтрофилов был описан в нескольких экспериментальных моделях повреждения сосудов, в том числе эндотоксин-индуцированного повреждения [5], высушивания [6], транслюминальной травмы [8]. В целом, вопреки давней и широко распространенной мысли, что роль нейтрофилов малоактуальна в рамках формирования атеросклеротического поражения, доказательства из биологии нейтрофилов и проведенные исследования воспалительных и инфекционных заболеваний наводят на мысль, что эти клетки вносят важный вклад в патогенез атеросклероза и его осложнений, поскольку они способны воспринимать сигналы из внешней среды для выполнения программ, которые играют важную роль в деле координации воспалительного ответа и его разрешения.

В настоящем исследовании предпринята попытка изучить роль нейтрофилов и продуцируемых ими белково-пептидных факторов, а также ряда «дополнительных» сывороточных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у больных ГБ начальных стадий.

Цель исследования изучить сывороточные и лейкоцитарные (нейтрофильные) факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у больных ГБ I и II стадий.

Материалы и методы исследования

Обследовано 25 пациентов с ГБ I и II стадиями среднего возраста 56,5 (percentile 10% – 47, percentile 90% – 65) лет. В данной группе преобладали мужчины (77%), некурящие (59%) и лица с отягощенным семейным анамнезом по атеросклерозу (67%). Критерием включения в группу наблюдение было отсутствие признаков атеросклероза на основании клинических и инструментальных исследований (нагрузочные пробы, дуплексное сканирование артерий). Группу сравнения составили 33 практически здоровых человека среднего возраста 52,7 (percentile 10% – 41, percentile 90% – 62) лет. Среди них было 66% мужчин, преобладали некурящие лица (62%), у большинства обследованных не выявлялось отягощенного семейного анамнеза по атеросклерозу (72%).

Всем лицам групп наблюдения и сравнения проведена, помимо общеклинического обследования (тест шестиминутной ходьбы с on-line мониторированием частоты сердечных сокращений [1], ультразвуковое исследование сердца и сосудов), выполнена специальная исследовательская программа, включавшая исследование посредством иммуноферментного анализа (ИФА) сывороточной концентрации С-реактивного белка (СРБ), липопротеина (а)(ЛПа), NT фрагмента предшественника мозгового натрийуретического белка (NT-proBNP), VII фактора свертывания крови (VIIф), дефензинов альфа (1-3), белка связывающего жирные кислоты (БСЖК), интерлейкина 6 (ИЛ-6), интерлейкина 8 (ИЛ-8), фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа), определение липидвысвобождающей способность лейкоцитов (ЛВСЛ) по методике А.В. Туева и В.Ю. Мишланова. Для решения цели исследования специально разработан метод определения при помощи ИФА содержания белков в лейкоцитарных супернатантах [2]. В супернатантах изучалось содержание СРБ, ЛПа, дефензинов альфа (1-3), VIIф, NT-proBNP, фактора Виллебранда (ФВ).

Результаты исследования и их обсуждение

Структура тяжести ХСН у пациентов с ГБ начальных стадий была следующей: 32% не имели признаков ХСН, 36% – I ФК ХСН и 32% – II ФК ХСН. Среди пациентов с ГБ 86% не имели морфо-функциональных нарушений сердца, а 14% соответствовали критериям бессимптомной дисфункции миокарда (БДМ). При этом средние значения ультразвуковых (УЗ) показателей были в нормативной зоне. Проведенный корреляционный анализ выявил обратную сильную взаимосвязь функционального класса (ФК) хронической сердечной недостаточности (ХСН) (по данным теста 6 минутной ходьбы с on-line мониторирование ЧСС) с фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) (R=-0,7, p менее 0,05) и прямую умеренной силы с толщиной межжелудочковой перегородки (МЖП) (R=0,5,p менее 0,05).

Проведено сравнение полученных результатов специального обследования с данными здоровых лиц (таблица 1). Результаты анализа показали, что у больных ГБ, по сравнению со здоровыми лицами, содержание в сыворотке ЛПа и дефензинов-альфа было достоверно выше, что свидетельствует о тромбофилии и напряжении противомикробной защиты. При этом в лейкоцитарных супернатантах этих больных выявлялась значимо более высокая концентрация NT-proBNP и дефензинов-альфа, чем у здоровых, что может указывать на изменение способности лейкоцитов к высвобождению факторов противоинфекционной защиты и адаптационных молекул.

Таблица 1

Статистическая достоверность отличий изучаемых биомаркеров у больных гипертонической болезнью I-II стадии и здоровыми лицами (статистика U Манна-Уитни)

|

Показатель |

ГБ I-II стадии Median (persentel 10/90) |

Здоровые лица Median (persentel 10/90) |

Достоверность различий, p-level |

|

ЛВСЛ, ммоль/л |

0,12(0,07/0,16) |

0,13(0,1/0,15) |

0,67 |

|

СРБ в сыворотке, мг/л |

4,12 (1,66/15,25) |

2,30 (0,22/2,3) |

1,00 |

|

СРБ в супернатанте, мкг/л |

55,9 (18,3/130) |

18,34 (1,7/32,6) |

1,00 |

|

ЛПа в сыворотке, нг/мл |

39,89 (22,05/68,75) |

8,68 (5,66/8,68) |

0,04 |

|

ЛПа в супернатанте, нг/мл |

52,19(32,5/84,00) |

25,60 (13,53/45,85) |

1,00 |

|

VII фактор свертываемостив сыворотке, нг/мл |

4,93(2,53/7,28) |

1,92 (0,8/1,92) |

1,00 |

|

VII фактор свертываемости в супернатанте, нг/мл |

2,37(0,78/4,74) |

0,26 (0/0,51) |

1,00 |

|

proBNP в сыворотке, пг/мл |

142,33 (10,00/151,50) |

39,38(0/120,35) |

0,16 |

|

proBNP в супернатанте, пг/мл |

138,14 (47,46/277,98) |

18,25 (0/35,39) |

0,03 |

|

Дефензины в сыворотке, пг/мл |

6577,54 (3390,80/11296,00) |

626,37 (270,40/1376,00) |

0,01 |

|

дефензины в супернатанте, пг/мл |

518428,6 (109300,00/863000,00) |

117206,1(11420/200000) |

0,05 |

|

ИЛ 6 в сыворотке, пг/мл |

2,48 (0,11/7,30) |

1,04 (0,8/1,5) |

0,16 |

|

ИЛ 8 в сыворотке, пг/мл |

8,52 (0/27,3) |

5,34 (0/24,4) |

0,06 |

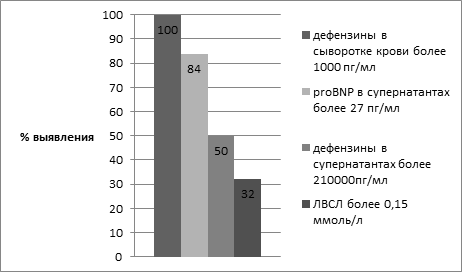

Проведена оценка разделительной эффективности полученных различий между группами больных ГБ и практически здоровых лиц путем проведения Receiver Operator Characteristic (ROC) анализа. Анализ значения Area Under Curve (AUC) показал, что точками разделения между здоровыми и больными ГБ являются концентрация дефензинов-альфа сыворотки более 1000 пг/мл (AUC-0,9), содержание в супернатантах NT-proBNP более 27 пг/мл (AUC-0,84) и дефензинов-альфа более 210000 пг/мл (AUC-0,72). В группе больных ГБ по точкам разделения этих показателей была построена диаграмма Парето, показавшая, что содержание дефензинов-альфа в сыворотке в 100% случаев превышало полученную выше точку разделения, NT-proBNP – в 80%, а значение ЛВСЛ только в 32% случаев (диаграмма 1).

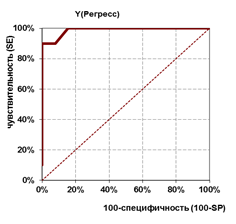

Для комплексной оценки значимости различий паттерна белково-пептидных факторов больных ГБ и здоровых лиц выбраны: концентрация в супернатантах NT-proBNP и дефензинов-альфа, а также сывороточное содержание последних. Выполнен логистический регрессионный анализ, в результате которого получено следующее уравнение регрессии: y=0,021+0,0030735*x1+0,000107577*x2-0,000000391*x3, где х1 – концентрация в супернатантах proBNP, х2 – сывороточная концентрация дефензинов, х3- концентрация дефензинов в супернатантах. Данная трехкомпонентная модель имела отличную разделительную эффективность по результатам проведенного ROC анализа (AUC-0,99) (диаграмма 2).

Диаграмма 1

Диаграмма Парето, построенная по «точкам разделения» больных ГБ и здоровых лиц

Диаграмма 2

ROC кривая построенная по значению γ у больных ГБ

Оценка взаимосвязи изучаемых показателей с ультразвуковыми параметрами сердца показала, что концентрация СРБ (R=0,82, p=0,02) и ИЛ-6 (R=0,46, p=0,045) в сыворотке имеет прямую связь с толщиной стенки левого желудочка (ЛЖ), а содержание ИЛ-6 и фракция выброса (ЛЖ) имеют умеренной силы обратную связь (R=-0,49, p=0,02).

Таким образом, у больных ГБ начальных стадий, в сравнении со здоровыми лицами, отмечались более высокие концентрации в сыворотке дефензинов-альфа, а в лейкоцитарных супернатантах – дефензинов-альфа и NT-proBNP. При этом величина ЛВСЛ у больных с доклинической стадией атеросклеротического поражения значимо не отличалась от таковых здоровых лиц, что указывает на более раннее изменение белокпродуцирующей функции лейкоцитов, чем способности последних высвобождать белково-липидные комплексы. Определены оптимальные точки разделения для изучаемых лейкоцитарных и сывороточных факторов, на основании которых выбраны показатели (концентрация в сыворотке дефензинов-альфа, а в супернатантах дефензинов-альфа и proBNP), для создания математическая модели, описывающей белково-пептидный паттерн характерный для больных ГБ.

Выводы

- Для больных начальных стадий ГБ характерна субклиническая провоспалительная направленность патологических процессов, маркируемая высокими концентрациями в сыворотке и лейкоцитарных супернатантах дефензинов-альфа.

- У больных ГБ, в сравнении со здоровыми лицами, в лейкоцитарных супернатантах обнаруживается высокое содержание NT-proBNP, что, возможно, отражает нейрогуморальную перестройку, происходящую в процессе развития сердечно-сосудистого континуума.

Рецензенты:

Зиньковская Т.М., д.м.н., профессор кафедры терапии, семейной медицины ДПО ГБОУ ВПО «ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь;

Шаврин А.П., д.м.н., доцент кафедры терапии, семейной медицины ДПО ГБОУ ВПО «ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь.

Библиографическая ссылка

Сыромятникова Л.И., Владимирский В.Е., Мишланов В.Ю. ЛЕЙКОЦИТАРНЫЕ И СЫВОРОТОЧНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=17351 (дата обращения: 27.01.2026).