Межклеточная сигнализация в иммунной системе осуществляется путем непосредственного контактного взаимодействия клеток или с помощью медиаторов межклеточных взаимодействий. При изучении дифференцировки иммунокомпетентных и гемопоэтических клеток, а также механизмов межклеточного взаимодействия, формирующих иммунный ответ, была открыта большая и разнообразная группа растворимых медиаторов белковой природы – молекул-посредников («белков связи»), участвующих в межклеточной передаче сигналов и названных в последующем цитокинами. Гормоны обычно исключают из этой категории на основании эндокринного (а не паракринного или аутокринного) характера их действия. Вместе с гормонами и нейромедиаторами они составляют основу языка химической сигнализации, путем которой в многоклеточном организме регулируется морфогенез и регенерация тканей. В положительной и отрицательной регуляции иммунного ответа им принадлежит центральная роль. К настоящему времени у человека обнаружено и изучено в той или иной степени уже более 100 цитокинов, и постоянно появляются сообщения об открытии новых [3].

Между нервной и иммунной системами существуют множественные связи, которые обеспечивают физиологическую иммунорегуляцию [2].

Нервная и эндокринная системы не могут вмешиваться в специфический иммунный ответ, но они способны влиять на его интенсивность, кинетику и локализацию. С другой стороны, продукты активированной иммунной системы могут генерировать обратный сигнал, способный угнетать, усиливать или регулировать активность нейронов. Цитокины IL-1 и IL-6 оказывают трофическое влияние на нейроны и глиальные клетки, способны поддерживать жизнеспособность и усиливать рост культивируемых нейронов. IL-1 инициирует процессы синтеза и секреции рилизинг-факторов гормона роста, кортикотропина, соматостатина, гормонов коры надпочечников, АКТГ и инсулина, изменяет уровень норадреналина в гипоталамусе, а также осуществляет связь между нейроэндокринной и иммунной системами. IL-1, IL-6, TNFa, IFNa регулируют продукцию белково-пептидных и стероидных гормонов эндокринными железами. TNFa может угнетать синтез нейротрофинов и активность холинацетилтрансферазы [1].

В осуществлении нейроиммунных взаимодействий участвуют регуляторные факторы, воздействующие на обе системы. Эти факторы синтезируются как в нервной, так и в иммунной системе, имеют идентичную структуру, воспринимаются идентичным рецепторным аппаратом нейронов и иммуноцитов, модулируя их специфические функции. Несмотря на межуровневый многократный контроль, возможны нарушения нейроиммунной регуляции. Некомпенсированные нарушения синтеза нейроиммунорегуляторов в ЦНС или изменение секреции регуляторных факторов в органах иммуногенеза, а также недостаточная или избыточная экспрессия соответствующего рецепторного аппарата на иммунокомпетентных клетках могут приводить к расстройствам нервной регуляции функций иммунной системы [2].

В иммунной реакции участвуют как провоспалительные, так и противовоспалительные цитокины, и их количества находятся в определенном равновесии. Правильная точка этого равновесия является условием успешного подавления возбудителей заболевания и последующего «выключения» конкретного иммунного ответа. Нарушение этого равновесия может приводить к тяжелым патологическим последствиям, поскольку либо иммунная система оказывается не в состоянии подавить возбудителей, либо после подавления иммунный ответ продолжается. В частности, существенный избыток провоспалительных или существенный недостаток противовоспалительных цитокинов может приводить к хроническим воспалениям [4].

Цитокины играют важную роль в центральных механизмах регуляции физиологических функций организма при стрессорных эмоциональных нагрузках. Характер индивидуальной устойчивости организма к стрессорным воздействиям является важным фактором, определяющим специфику взаимодействия медиаторов иммунной системы с нейромедиаторами, и специфичность их участия в активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, в механизмах формирования эмоционального стресса, а также характерные изменения поведения, снижение коммуникативной и исследовательской активности [5].

Во многих работах [1,8] установлена причинно-следственная связь нейровоспаления с послеоперационной когнитивной дисфункцией (ПОКД). На моделях животных доказана зависимость ПОКД от длительности операции и анестезии, которая коррелирует с изменениями провоспалительных цитокинов.

Цель исследования – изучить влияние тотальной внутривенной анестезии с искусственной вентиляцией легких эндотрахеальным методом на уровни провоспалительных (IL-6, TNFα) и противовоспалительных (IL-10) цитокинов в крови у родильниц после операции кесарево сечение.

Материалы и методы исследований

В КУ «Днепродзержинская ГБ № 9» ДОС обследовано 15 беременных женщин в сроке беременности 37–42 недель (табл.1), которым проведено родоразрешение путем операции кесаревого сечения в условиях тотальной внутривенной анестезии с искусственной вентиляцией легких эндотрахеальным методом. Критерии исключения: возраст до 18 и более 45 лет, срок беременности до 36 недель, преэклампсия тяжелой степени или эклампсия, декомпенсированная экстрагенитальная патология, сахарный диабет, психические заболевания, признаки бактериальной или вирусной инфекции, микозов, отказ женщины от участия в исследовании на любом из его этапов, использование кетамина в анестезиологическом пособии.

Таблица 1

Характеристика женщин по возрасту и сроку беременности

|

Показатель |

Данные |

|

Возраст, годы |

28,40 (19-42) |

|

Срок беременности, недель |

39,20 (37-42) |

|

Всего |

15 |

Анестезия проводилась по методике для кесаревого сечения, согласно приказа МОЗ Украины №977 от 27.12.2011 [7]. Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких эндотрахеальным методом (ТВВА с ИВЛ): тиопентал натрия 4 мг/кг, сукцинилхолин 1–1,5 мг/кг, после извлечения плода – фентанил, по схеме 10–5-3 мкг/кг/час и диазепам 10 мг.

В послеоперационном периоде женщины получали НПВС (кеталонг) 2,0 мл дважды в день внутримышечно. У всех пациенток послеоперационная боль была менее 30–40 мм по нумерической шкале боли в первые сутки послеоперационного периода, таким образом, опиаты не назначались.

Длительность операции кесарево сечение 27,1±2,3 мин. Осложнений операции и анестезии не было. Гемодинамические нарушения у исследуемых пациенток не зарегистрированы.

Концентрацию цитокинов определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА). Использовали наборы реактивов ЗАО «Вектор-Бест» А-8756 для TNF-α с диапазоном измеряемых концентраций: 0–250 пг/мл. Для IL-6 использовали набор реактивов HumanIL-6 ELISAkitDiaclone (Франция) с диапазоном измеряемых концентраций: 0-200 пг/мл. Уровень IL-10 измеряли с помощью набора реактивов HumanIL-10 ELISAkitDiaclone (Франция) с диапазоном измеряемых концентраций: 0–400 пг/мл. Забор крови для анализов производили: 1) при поступлении женщины в родильное отделение, 2) через 1 сутки после операции, 3) при выписке (5–7 сутки послеоперационного периода).

Параметры региональной нормы для IL-6, TNFα и IL-10 были определены у 15 небеременных здоровых женщин в возрасте 25–40 лет. Забор крови произведен натощак в 9–11 часов утра. Норма для IL-6 составила 1,40±0,15 пг/мл (диапазон 0,92–1,67 пг/мл, σ=0,34). Для TNFα уровень нормальных значений составил 9,37±1,07 пг/мл (диапазон 4,50–12,7 пг/мл, σ=3,17). Норма для IL-10 составляла 4,50±0,28 пг/мл (диапазон 3,31–5,60 пг/мл, σ=0,83).

Для статистического анализа использовали методы параметрической и непараметрической статистики, пакет статистических функций для Excel’2010, статистическую программу для ПК Statistica 10.

Результаты и их обсуждение

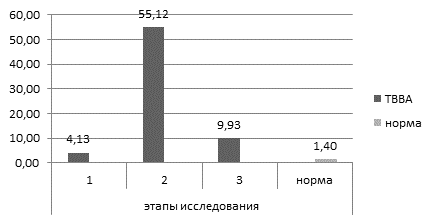

Установлено, что исходно (в III триместре беременности) уровень IL-6 составил 4,13±0,52 пг/мл (диапазон от 2,43 до 6,97 пг/мл), что достоверно превышало норму на 195 % (р=0,004).

На втором этапе исследования (через 1 сутки после операции кесарево сечение в условиях ТВВА+ИВЛ) уровень IL-6 составлял 55,12±5,23 пг/мл (диапазон от 85,65 до 29,72 пг/мл), что достоверно превышало норму на 3837 % (р<0,001).

На третьем этапе исследования (5–7 сутки послеоперационного периода) уровень IL-6 составлял 9,93±1,50 пг/мл (диапазон от 19,78 до 4,38 пг/мл). Концентрация IL-6 на этом этапе была выше нормы на 609,3 % и достоверно снижалась на 3227,7 % (р<0,0001). Также, выявлена достоверная разница между І и ІІІ этапами исследования (р=0,0028) (рис.1).

Рис. 1. Динамика концентрации IL-6 у пациенток после кесарева сечения при ТВВА

Таким образом, к третьему триместру беременности уровень IL-6 достоверно превышает норму. В послеоперационном периоде, после кесарева сечения при ТВВА, его уровень достоверно резко увеличивается на 1-е сутки, а к 5–7 суткам значительно снижается, хотя и остается повышенным. Резкое увеличение концентрации IL-6, вероятно, происходит в ответ на хирургическую травму, анестезию, а также для запуска коагуляционного каскада и активации тканевого фактора, активации гемопоэза.

Анализ динамики изменения TNFα выявил, что его средний уровень в III триместре беременности составил 1,99±0,62 пг/мл (диапазон от 1,11 до 5,34 пг/мл), что на 78,8 % было ниже установленной нормы (р<0,0001). На втором этапе исследования (через 1 сутки после операции кесарево сечение в условиях ТВВА+ИВЛ) уровень TNFα составлял 1,57±0,19 пг/мл (диапазон от 0,69 до 2,82 пг/мл) и был ниже предела нормальных значений (9,37±1,07 пг/мл) на 83,2 %, а исходного уровня на 4,4 %. Разница между этапами недостоверна (р=0,15).

На третьем этапе исследования (5–7 сутки послеоперационного периода) уровень TNFα составлял 0,61±0,12 пг/мл (диапазон от 0,16 до 1,17 пг/мл). Концентрация TNFα на этом этапе была ниже нормы на 93,5 % и достоверно, на 10,3 % ниже, чем на втором этапе исследования (р=0,0002). Разница между І и ІІІ этапами исследования также была достоверной (р=0,0002) (рис.2).

Рис. 2. Динамика концентрации TNFα у пациенток после кесарева сечения при ТВВА

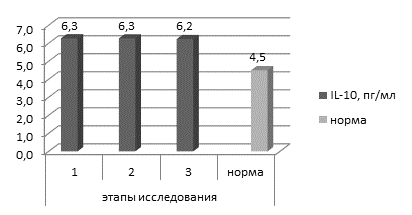

Анализ концентрации IL-10 в сыворотке крови исходно (у беременных в III триместре) показал, что его среднее содержание составляло 6,27±0,40 пг/мл (диапазон от 4,64 до 9,28 пг/мл), что достоверно превышало установленную региональную норму на 39,3 % (р=0,004). На втором этапе исследования (через 1 сутки после операции кесарево сечение в условиях ТВВА+ИВЛ) уровень IL-10 составлял 6,26±0,40 пг/мл (диапазон от 3,98 до 9,87 пг/мл), что превышало норму на 39,1 %, и было меньше исходного значения на 0,2 %. Разницы между этапами не было (р=0,99). На третьем этапе исследования (5–7 сутки послеоперационного периода) уровень IL-10 составлял 6,23±0,46 пг/мл (диапазон от 3,13 до 9,70 пг/мл). Концентрация IL-10 на этом этапе на 38,4 % превышала норму. Разница между ІІ и ІІІ этапами исследования составила 0,7 % и была недостоверной (р=0,95). Также, не выявлена достоверная разница между І и ІІІ этапами исследования (р=0,95) (рис. 3).

Рис. 3. Динамика концентрации IL-10 у пациенток после кесарева сечения при ТВВА

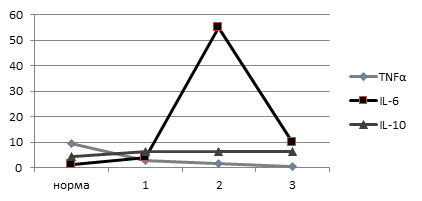

При ТВВА с ИВЛ кесарева сечения уровень провоспалительных цитокинов (рис. 4): IL-6 резко увеличивался в первые сутки послеоперационного периода и значительно снижался к 5–7 суткам, хотя и оставался повышенным, в то время как TNFα оставался сниженным как в первые сутки послеоперационного периода, так и продолжал достоверно снижаться к 5–7 суткам. Снижение концентрации TNFα, вероятно, обусловлено перестройкой иммунной системы во время беременности (липидный метаболизм, коагуляция, устойчивость к инсулину, функционирование эндотелия), а также как «самопредотвращение» организмом чрезмерной активации фибринолиза (и, как следствие, кровотечения в родах), отрицательных гемодинамических сдвигов (с последующим шоком).

Рис. 4. Соотношение уровней IL-6, TNFα и IL-10 после кесарева сечения при ТВВА с ИВЛ

Противовоспалительный цитокин IL-10 повышенный с периода беременности не изменял свои значения к 5–7 суткам послеоперационного периода при ТВВА с ИВЛ. Что, вероятно, играет важную роль в регуляции гиперкоагуляционного каскада (за счет ингибирования экспрессии тканевого фактора), а также для предотвращения воспаления (за счет угнетения синтеза TNFα и тканевого фактора). Тотальная внутривенная анестезия при кесаревом сечении не влияла на уровень IL-10.

Выводы:

1. Уровень провоспалительного цитокина IL-6 достоверно повышается к третьему триместру беременности, тогда как концентрация TNFα достоверно снижается.

2. Уровень противовоспалительного цитокина IL-10 к третьему триместру беременности достоверно превышает норму.

3. В конце III триместра беременности рост провоспалительного цитокина IL-6 преобладает над увеличением противовоспалительного цитокина IL-10.

4. При тотальной внутривенной анестезии с ИВЛ эндотрахеальным методом операции кесарева сечения уровень провоспалительного цитокина IL-6 достоверно резко увеличивается в первые сутки послеоперационного периода и значительно снижается к 5–7 суткам, хотя и остается повышенным, в то время как TNFα остается сниженным как в первые сутки послеоперационного периода, так и продолжает достоверно снижаться к 5–7 суткам.

5. Противовоспалительный цитокин IL-10 повышенный с периода беременности не изменяет свои значения до 5–7 суток послеоперационного периода операции кесарево сечение при тотальной внутривенной анестезии с ИВЛ эндотрахеальным методом.

6. Уровень провоспалительного цитокина IL-6 значительно преобладает над увеличением противовоспалительного цитокина IL-10 в первые сутки, и практически уравниваются к 5–7-м суткам после операции кесарево сечение при тотальной внутривенной анестезии с ИВЛ эндотрахеальным методом.

Рецензенты:

Клигуненко Е.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепропетровск;

Сорокина Е.Ю., д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепропетровск.

Библиографическая ссылка

Волков А.О. ДИНАМИКА ПРО – И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ПОД ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=17347 (дата обращения: 15.02.2026).