Коксартрозы занимают одно из ведущих мест в структуре патологии крупных суставов взрослого населения, составляя от 6,5 % до 25 % [1,3,9,10,11,12]. Социальная значимость данного заболевания, кроме широкого распространения, определяется высокой вероятностью утраты трудоспособности у данных пациентов [1,3,9,10,11,12]. Артропластика тазобедренного сустава является методикой, позволяющей быстро восстановить длину конечности, анатомическое несоответствие нагружаемых суставных поверхностей, избавить человека от стойкого болевого синдрома и в значительной степени улучшить качество жизни пациентов [2,3,6,8,11,12]. В последние годы отмечается тенденция к увеличению количества эндопротезирований тазобедренного сустава [2,3,9,10,11], что связано с расширением показаний и доступности данного метода оперативного лечения. Также отмечается снижение возрастного порога манифестации коксартроза [1,4,5,7,8,10], что приводит к увеличению количества выполнения первичного эндопротезирования тазобедренного сустава у молодых пациентов. Учитывая данные обстоятельства, следует ожидать увеличения числа первичных артропластик тазобедренного сустава как среди молодых, так и пожилых больных. Для более эффективного планирования ведения данных пациентов необходимо определить закономерности структуры коксартрозов в зависимости от возраста оперируемых больных.

Цель нашего исследования – определить структуру поражений тазобедренного сустава у больных, нуждающихся в первичной артропластике, в различных возрастных группах.

Материалы и методы. Результаты исследования были получены при ретроспективном анализе медицинских карт стационарных больных с коксартрозами различной этиологии, которым проведена первичная артропластика тазобедренного сустава в отделении взрослой ортопедии ОБУЗ «Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн» с 2007–2013 гг. Анализ проводился с соблюдением всех положений по биомедицинской этике. При статистической обработке определялись абсолютные, относительные, средние величины, а также стандартное отклонение с использованием программ Excel 7.0 (MS).

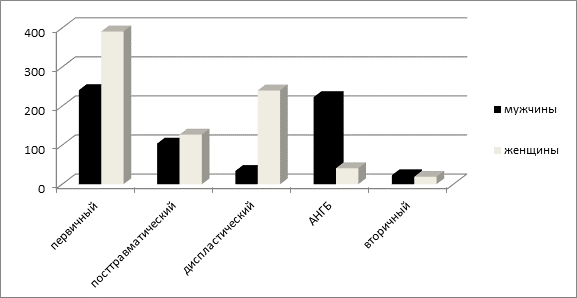

Результаты исследования и обсуждения. За рассматриваемый период времени в ортопедическом отделении пролечено 1443 пациентов, у которых проведено первичное замещение тазобедренного сустава. У 68,9 % наблюдалось односторонние поражения, у 31,1 % – двустороннее. В зависимости от этиологии заболевания больные распределились следующим образом: первичный коксартроз – 43,8 %; посттравматический – 16,4 %; диспластический – 19 %; асептический некроз головки бедра (АНГБ) – 17,9 %; вторичный остеоартроз на фоне ревматической патологии (ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, псориатическая артропатия, болезнь Рейтера) – 2,9 %. Результаты представлены в таблице №1, где наглядно продемонстрировано преобладание больных с первичным коксартрозом (43,8 %). В большинстве групп, распределенных по этиологическому признаку, преобладали женщины. Асептическим некрозом головки бедренной кости чаще регистрировался у мужчин. В группе пациентов с вторичным коксартрозом статистически значимых различий, связанных с полом пациентов, выявлено не было (рис. 1).

Таблица 1

Распределение больных, которым выполнено первичное эндопротезирование тазобедренного сустава по годам, в зависимости от этиологии заболевания (абс. число)

|

Этиология коксартроза |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

всего |

|||||||

|

М |

Ж |

М |

Ж |

М |

Ж |

М |

Ж |

М |

Ж |

М |

Ж |

М |

Ж |

||

|

первичный |

17 |

26 |

29 |

39 |

30 |

46 |

29 |

34 |

36 |

54 |

44 |

83 |

56 |

109 |

632 |

|

посттравматический |

7 |

13 |

13 |

7 |

21 |

19 |

12 |

18 |

11 |

17 |

24 |

22 |

16 |

31 |

231 |

|

диспластический |

3 |

37 |

10 |

51 |

6 |

33 |

2 |

27 |

4 |

28 |

7 |

29 |

2 |

35 |

274 |

|

АНГБ |

22 |

10 |

22 |

1 |

27 |

2 |

33 |

4 |

23 |

10 |

50 |

4 |

46 |

10 |

264 |

|

вторичный |

4 |

2 |

3 |

1 |

4 |

0 |

0 |

4 |

0 |

4 |

7 |

5 |

5 |

3 |

42 |

|

всего |

53 |

88 |

77 |

99 |

88 |

100 |

76 |

87 |

74 |

113 |

132 |

143 |

125 |

188 |

1443 |

Примечание: в группе вторичного коксартроза достоверных различий между мужчинами и женщинами нет (p>0,05).

Рис. 1. Состав пациентов в этиологических группах по половому признаку (p<0,01)

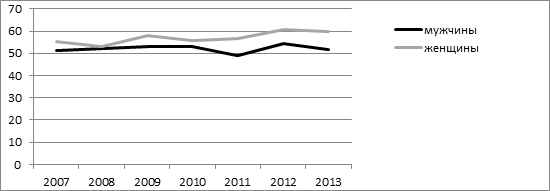

Средний возраст пациентов составил 56,6±13,9 лет, среди женщин – 57,9±14,6 лет, среди мужчин – 54,9±13,1 лет. Средний возраст по годам отражен в рисунке 2, на котором видно, что данный показатель существенно не менялся и варьировался у мужчин от 49 до 55 лет, у женщин от 53 до 60 лет (рис. 2).

Рис. 2. Средний возраст пациентов

В табл. 2 представлен возрастной состав пациентов на момент проведения оперативного вмешательства. При ее анализе отмечается увеличение числа оперируемых в динамике с 2007 по 2013 год, как за счет пожилых больных, так и молодых.

Таблица 2

Распределение больных, нуждающихся в первичном эндопротезировании тазобедренного сустава по возрасту (абс. число)

|

годы |

До 30 |

31-40 |

41-50 |

51-60 |

61-70 |

71-80 |

Старше 80 |

|||||||

|

М |

Ж |

М |

Ж |

М |

Ж |

М |

Ж |

М |

Ж |

М |

Ж |

М |

Ж |

|

|

2007 |

0 |

3 |

10 |

9 |

15 |

20 |

19 |

30 |

8 |

18 |

1 |

6 |

0 |

2 |

|

2008 |

2 |

5 |

6 |

16 |

27 |

24 |

26 |

28 |

10 |

12 |

4 |

13 |

2 |

1 |

|

2009 |

3 |

1 |

14 |

8 |

16 |

18 |

35 |

29 |

12 |

30 |

7 |

14 |

1 |

0 |

|

2010 |

0 |

0 |

17 |

7 |

11 |

16 |

21 |

22 |

15 |

25 |

9 |

17 |

2 |

1 |

|

2011 |

0 |

3 |

10 |

10 |

15 |

15 |

19 |

32 |

18 |

26 |

10 |

24 |

2 |

3 |

|

2012 |

5 |

4 |

20 |

10 |

23 |

13 |

41 |

39 |

30 |

38 |

11 |

36 |

2 |

3 |

|

2013 |

4 |

3 |

13 |

6 |

21 |

20 |

49 |

55 |

22 |

52 |

15 |

43 |

1 |

9 |

|

всего |

14 |

19 |

90 |

66 |

128 |

126 |

210 |

235 |

115 |

201 |

57 |

153 |

10 |

19 |

Исследование выявило неоднородность этиологической структуры коксартрозов у молодых и пожилых пациентов (табл. 3 и 4).

Таблица 3

Этиологическая структура коксартроза у оперированных мужчин в зависимости от возраста (N=624)

|

Этиология коксартроза |

До 30 |

31-40 |

41-50 |

51-60 |

61-70 |

71-80 |

Старше 80 |

|||||||

|

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

|

|

первичный |

0 |

0 |

0 |

0 |

25 |

4 |

101 |

16,1 |

77 |

12,3 |

36 |

5,8 |

2 |

0,3 |

|

диспластический |

2 |

0,3 |

3 |

0,4 |

10 |

1,6 |

13 |

2,1 |

6 |

0,9 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

посттравматический |

3 |

0,5 |

13 |

2,1 |

22 |

3,5 |

28 |

4,5 |

14 |

2,2 |

18 |

2,9 |

8 |

1,3 |

|

вторичный |

1 |

0,2 |

5 |

0,8 |

5 |

0,8 |

7 |

1,1 |

5 |

0,8 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

АНГБ |

8 |

1,3 |

69 |

11 |

66 |

10,6 |

61 |

9,8 |

13 |

2 |

3 |

0,5 |

0 |

0 |

|

всего |

14 |

2,5 |

90 |

14,2 |

128 |

20,5 |

210 |

33,7 |

115 |

18,4 |

57 |

9,1 |

10 |

1,6 |

При анализе данной таблицы выявлено преобладание в этиологии заболевания у мужчин до 50 лет асептического некроза головки бедренной кости и последствия травм. В более позднем возрасте отмечено увеличение количества первичного поражения суставов.

Таблица 4

Этиологическая структура коксартроза у оперированных женщин в зависимости от возраста (N=819)

|

Этиология коксартроза |

До 30 |

31-40 |

41-50 |

51-60 |

61-70 |

71-80 |

Старше 80 |

|||||||

|

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

абс |

% |

|

|

первичный |

0 |

0 |

2 |

0,3 |

21 |

2,6 |

133 |

16,2 |

142 |

17,3 |

88 |

10,8 |

5 |

0,6 |

|

диспластический |

17 |

2,1 |

51 |

6,2 |

88 |

10,8 |

64 |

7,8 |

14 |

1,7 |

6 |

0,7 |

0 |

0 |

|

посттравматический |

1 |

0,1 |

1 |

0,1 |

4 |

0,5 |

19 |

2,3 |

34 |

4,2 |

57 |

7 |

14 |

1,7 |

|

вторичный |

0 |

0 |

6 |

0,7 |

3 |

0,4 |

6 |

0,7 |

3 |

0,4 |

1 |

0,1 |

0 |

0 |

|

АНГБ |

1 |

0,1 |

6 |

0,7 |

10 |

1,2 |

13 |

1,6 |

8 |

1 |

1 |

0,1 |

0 |

0 |

|

всего |

19 |

2,3 |

66 |

8,1 |

126 |

15,4 |

235 |

28,7 |

201 |

24,6 |

153 |

18,7 |

19 |

2,3 |

У женщин до 50 лет преобладает диспластическая этиология поражения тазобедренного сустава, а в более позднем возрасте – идиопатический и посттравматический коксартроз.

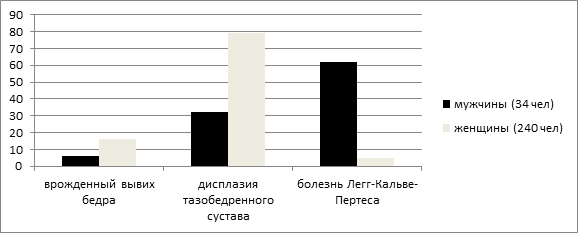

При анализе причин, вызвавших диспластическое поражение сустава у женщин, преобладали перенесенные в детстве врожденный вывих бедра и дисплазия тазобедренного сустава (95 %). При этом возраст манифестации коксартроза зависел от тяжести врожденного заболевания и наличия в анамнезе перенесенного оперативного вмешательства. Чем тяжелее были первоначальные поражения в суставе, тем раньше формировался коксартроз. У мужчин в данной группе преобладали пациенты, перенесшие болезнь Легг-Кальве-Пертеса (61,8 %). Грибовидная деформация головки бедренной кости, возникшая в результате данной патологии, явилась причиной диспластических изменений тазобедренного сустава в более позднем возрасте (рис. 3).

Рис. 3. Этиология диспластического коксартроза (p˂0,05)

В группе посттравматических коксартрозов у молодых пациентов наиболее частой причиной поражения явились последствия переломов вертлужной впадины или головки бедренной кости, возникшие после высокоэнергетических травм (кататравма, дорожно-транспортное происшествие). У пожилых больных в большинстве случаев коксартроз был вызван низкоэнергетическими переломами шейки бедра, возникших на фоне остеопороза (рис. 4).

Рис. 4. Этиология посттравматического коксартроза (p˂0,05)

Отмечалось более частое поражение проксимального отдела у женщин, в то время как более часто повреждение вертлужной впадины наблюдалось у мужчин.

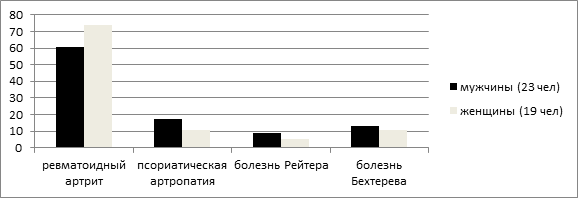

При анализе вторичных поражений сустава вследствие ревматической патологии преобладал ревматический артрит. Существенных различий между мужчинами и женщинами выявлено не было (рис. 5).

Рис. 5. Этиология вторичного коксартроза

Средние сроки с момента начала заболевания до оперативного лечения представлены в табл. 5.

Таблица 5

Средние сроки с момента манифестации заболевания до оперативного лечения у пациентов в различных этиологических группах (в годах)

|

Этиология коксартроза |

мужчины |

Женщины |

Среднее значение |

|||

|

М |

±m |

М |

±m |

М |

±m |

|

|

первичный |

7 |

1,5 |

6,5 |

1,1 |

7 |

1,2 |

|

посттравматический |

1,5 |

0,7 |

2 |

0,5 |

2 |

0,6 |

|

диспластический |

11 |

2,5 |

9 |

1,8 |

10 |

2,2 |

|

АНГБ |

1,5 |

0,7 |

1,4 |

0,9 |

1,5 |

0,7 |

|

вторичный |

6,4 |

3,9 |

7 |

3,4 |

7 |

3,5 |

При анализе данной таблицы видно, что средняя продолжительность заболевания была неодинаковой в разных этиологических группах. Длительность и активность коксартроза тазобедренного сустава зависели от степени изменения анатомии и адаптивных возможностей опорно-двигательного аппарата. Так, наименьшие сроки определены в группах посттравматических коксартрозов и асептических некрозов головки бедра. Данная патология сустава характеризуется разрушением суставных поверхностей в результате травмы и/или нарушения кровообращения. Развитие патологического процесса краткосрочное, что не позволяет организму адаптироваться к изменившимся биомеханическим условиям. Это обстоятельство определяет бурное развитие вторичных дегенеративных изменений в суставе, определяя небольшие сроки от момента повреждений в суставе до его эндопротезирования. Напротив, у пациентов с врожденной патологией дегенеративно-дистрофические изменения формировались постепенно, позволяя опорно-двигательному аппарату компенсироваться к изменяющимся условиям функционирования тазобедренного сустава. Поэтому длительное время не сопровождалось тяжелыми клинически значимыми для пациента статико-динамическими изменениями. Это обстоятельство и определило эффективность и продолжительность консервативного лечения сустава. В группе вторичного коксартроза на фоне ревматической патологии активность коксартроза в большинстве случаев определялась выраженностью основного заболевания. Чем благоприятнее протекало течение основной патологии, тем больше времени было организму выработать адаптационные механизмы для изменяющихся условий функционирования опорно-двигательной системы.

Выводы:

1.Среди пациентов, которым выполнено первичное замещение тазобедренного сустава, преобладали женщины (56,6 %).

2. Средний возраст пациентов составил 56,6±13,9 лет (среди женщин – 57,9±14,6 лет, среди мужчин –54,9±13,1 лет).

3. Наиболее частыми причинами поражения тазобедренных суставов, которые привели к артропластике, у женщин до 50 лет явились диспластические коксартрозы (19,1 %), у мужчин – асептический некроз головки бедра (22,9 %) и посттравматический коксартроз (6,1 %).

4. Первичный коксартроз являлся наиболее частой причиной эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов старше 50 лет (44,9 % у женщин, 34,5 % у мужчин).

5. Наименьший срок, прошедший с момента манифестации патологии до эндопротезирования тазобедренного сустава, выявлялся у коксартрозов, в результате посттравматических изменений (2±0,6 лет) и асептического некроза головки бедра (1,5 ±0,7 лет), наибольший – при диспластическом коксартрозе (10±2,2 года).

Рецензенты:

Верещагин Н.А., д.м.н., профессор кафедры экстремальной хирургии ГБОУ ВПО «Нижегородской государственная медицинская академия» МЗ РФ, г. Нижний Новгород;

Королева С. В., д.м.н., профессор кафедры гражданской защиты и управления в ЧС Ф ГБОУ ВПО «Ивановский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», г. Иваново.

Библиографическая ссылка

Кирпичев И.В. СТУКТУРА КОКСАРТРОЗА В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ У БОЛЬНЫХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПЕРВИЧНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=17327 (дата обращения: 15.02.2026).