Несмотря на определенный положительный опыт внедрения стационарозамещающих технологий в России требует решения ряд важнейших вопросов организации и функционирования дневных стационаров (ДС) [2; 3]. В работу ДС крайне медленно внедряются современные комплексные методики лечения и диагностики наиболее распространенных заболеваний, не проводится комплексное курсовое лечение и реабилитация больных терапевтического профиля [5]. Особое внимание следует уделить роли, объемам и качеству медицинской помощи, оказываемой в ДС медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе терапевтического профиля, на долю которых приходится около 50% коечного фонда дневных стационаров [3; 6].

Проведение сравнительного анализа деятельности ДС с отделениями аналогичного профиля круглосуточного стационара позволит определить степень эффективности внедрения стационарозамещающих технологий в практику здравоохранения [1].

Цель исследования. Показать целесообразность лечения больных с неосложненной артериальной гипертонией в условиях дневного стационара.

Материал и методы. В исследование вошли 58 человек с АГ без признаков хронической сердечной недостаточности и ИБС, которые были распределены на две рандомизированные по тяжести состояния группы наблюдения. В I группу вошли 20 человек, лечившихся в КС, во II группу - 38 человек, лечившихся в ДС в 2013 г. Базой исследования стали дневной стационар при поликлинике № 1 г. Нальчика и кардиологическое отделение Республиканской клинической больницы на 60 человек. Сравниваемые группы не отличались достоверно по полу и возрасту (р>0,05). Средний возраст пациентов составил 55,57±10,1 года.

Проводилось ЭКГ и ЭХО КГ исследование. Для исследования систолической функции ЛЖ в М-режиме проводились измерения: КДР (мм) - конечнодиастолического размера полости ЛЖ, КСР (мм) - конечносистолического размера полости ЛЖ, ТМЖПд (мм) - толщины межжелудочковой перегородки в диастолу, ТЗСд (мм) - толщины задней стенки ЛЖ в диастолу. Рассчитывались показатели левого желудочка: КДО (мл) - конечнодиастолический объем и КСО (мл) - конечносистолический объем, УО (мл) - ударный объем: УО=КДО-КСО; ФВ (%) - фракция выброса (норма 50-70%); ММ ЛЖ (г) - масса миокарда ЛЖ, Индекс ММ ЛЖ (г/м2) = ММ ЛЖ / площадь поверхности тела (м2). Наличие систолической дисфункции определялось при ФВ<50% и/или КДР>55% мм. Для оценки диастолической функции левого желудочка изучались: Е (м/сек.) - максимальная скорость раннего диастолического наполнения левого желудочка; А (м/сек.) - максимальная скорость наполнения ЛЖ в систолу предсердий; Е/ А — отношение скорости Е к скорости А; IVRT (мс) - время изоволюметрического расслабления левого желудочка, т.е. время диастолы от момента закрытия аортального клапана до момента открытия митрального клапана. Диастолическая дисфункция диагностировалась при 1,0>Е/А<1,5. Исследование проводилось в динамике до лечения и через 6 месяцев после лечения.

Для определения тяжести артериальной гипертензии были использованы «Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК)» (2010).

Статистическая обработка данных осуществлена на основе комплекса современных методов автоматизированного хранения и обработки информации на персональных компьютерах с использованием программы MS Excel и стандартного пакета прикладных программ Statistika 6,0. При нормальном распределении использовался критерий Стьюдента (t): различия считались достоверными при р<0,05.

Полученные результаты и их обсуждение

Результаты проведенного обследования больных позволили распределить их по стадиям и степеням АГ в двух группах. Среди больных ДС с АГ 2-й степени было 21 человек (55,4%), с АГ 3-й степени – 17 человек (44,6%). Среди больных КС с АГ 2-й степени было 11 человек (56,2%), с АГ 3-й степени – 9 человек (43,8%).

По стадиям ГБ больные в группах распределились следующим образом: в I группе (КС) со II стадией – 5 человек (25,6%), с III стадией – 15 человек (74,4%). Во II группе (ДС) со II стадией – 9 человек (23,7%), с III стадией – 29 человек (76,3%). Таким образом, группы были рандомизированы по тяжести состояния (р>0,05).

У большинства пациентов отмечалось наличие факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, таких как возраст мужчины более 55 лет, женщины - более 65 лет; дислипидемия (повышение общего холестерина > 5,0 ммоль/л), абдоминальное ожирение - окружность талии >102 см для мужчин, > 88 см для женщин), курение. При этом различия между группами статистически незначимые (р>0,05).

При поступлении в стационар уровень систолического артериального давления составил у больных КС в среднем 168,82±16,15 мм рт. ст. (больные КС) и 165,39±12,21 мм рт. ст. (больные ДС). Уровень диастолического давления составил в среднем 100±11,44 мм рт. ст. (больные КС) и 98,8±6,51 мм рт. ст. (больные ДС). Различия между группами статистически незначимые (р>0,05).

Результаты ЭКГ исследования больных в общепринятых 12 отведениях признаки гипертрофии левого желудочка выявили с АГ у 15 больных II группы и у 7 больных I группы. По данным ЭХО КГ, увеличение толщины стенок левого желудочка (>12 мм) и индекса массы миокарда левого желудочка (>125 г/м2 для мужчин и >110 г/м2 у женщин) наблюдалось с АГ у 10 больных I группы и у 29 больных II группы. Диастолическая дисфункция по гипертрофическому типу наблюдалась у 9 больных КС и 30 больных ДС, диастолическая функция была в норме у 8 больных КС и 8 больных ДС.

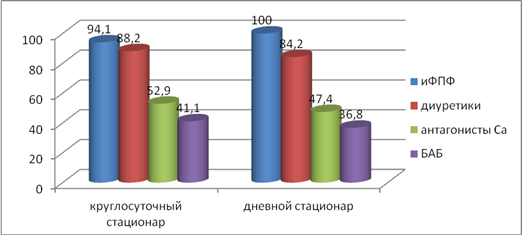

Фармакотерапия пациентов с АГ в двух группах была идентичной и соответствовала стандартам лечения. Перед поступлением на стационарное лечение больные принимали по назначению участкового терапевта поликлиники гипотензивные препараты, которые приводили к временному улучшению. В условиях стационара больные получали иАПФ (эналаприл, энам, эднит, моноприл, диротон, престариум), диуретики (гипотиазид, арифон ретард), БАБ (атенолол, эгилок, небилет), антагонисты Са (кордафлекс ретард, коринфар ретард, верапамил). Больные КС получали иАПФ в 94,11% случаев, диуретики - в 88,23%, антагонисты Са - в 52,90%, БАБ - в 41,17%. Больные ДС получали иАПФ - в 100% случаев, диуретики - в 84,20%, антагонисты Са - в 47,36%, БАБ - в 36,84% (рис. 1). Различия между группами статистически незначимые (р>0,05).

Рис. 1. Анализ фармакотерапии артериальной гипертонии в группах.

Сравнительный анализ клинической эффективности лечения больных с артериальной гипертонией без ХСН и ИБС в динамике через 6 месяцев показал, что в результате лечения в ДС и КС всем больным удалось снизить артериальное давление (табл. 1).

Таблица 1

Динамика уровня систолического артериального давления в группах (М±m)*

|

АДс, мм рт. ст. |

I группа (КС) |

II группа (ДС) |

|

До лечения |

168,23±15,18 |

166,15±11,92 |

|

Через 6 месяцев |

136,12±17,31 |

134,16±13,78 |

* Различия в пределах группы до и после лечения статистически значимые (р<0,05).

Таким образом, исходя из данных анализа, мы видим, что в обеих группах в результате лечения удалось достичь положительного эффекта (по динамике показателей артериального давления). Вместе с тем отмечается отсутствие статистически значимых отличий между группами.

В работе проведен сравнительный анализ динамики ИММЛЖ, толщины стенок ЛЖ, диастолической функции. Исходные данные для I группы - ИММЛЖ - 123,98±22,25 г\м2 ТМЖПд - 12,51±1,63 мм, ТЗСЛЖд - 11,95±1,72 мм, для II группы ИММЛЖ - 132,87± 20,16 г\м2, ТМЖПд - 13,54±1,38 мм, ТЗСЛЖд - 12,80±1,76 мм. Различия между группами по всем исходным параметрам статистически незначимые (р>0,05).

На фоне лечения через 6 месяцев ИММЛЖ в I группе снизился до 120,65±24,11 г\м2 (р>0,05), во II группе - 128,82±23,18 г\м2 (р>0,05).

ТМЖПд через 6 месяцев в I группе составила 12,50±1,43 мм (р>0,05), во II группе - 12,90±1,61 мм (р>0,05).

Толщина стенок ТЗСЛЖд через 6 месяцев в I группе составила 11,69±1,38 мм (р>0,05), во II группе -12,42±1,64 мм (р>0,05).

Различия между группами по всем параметрам в динамике статистически незначимые (р>0,05). Динамика ИММЛЖ на фоне лечения через 6 месяцев представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика показателей ИММЛЖ на фоне лечения в изучаемых группах

|

|

ИММЛЖ г\м2 |

ТМЖПд (мм) |

ТЗСЛЖд |

|||

|

|

I группа |

II группа |

I группа |

II группа |

I группа |

II группа |

|

До лечения |

123,98±22,25 |

132,87±20,16 |

12,51±1,63 |

13,54±1,38 |

11,95±1,72 |

12,80±1,76 |

|

Через 6 месяцев |

120,65±24,11 |

128,82±23,18 |

12,50±1,43 |

12,90±1,61 |

11,69±1,38 |

12,42±1,64 |

Таким образом, на фоне лечения в обеих группах отмечалось улучшение в виде снижения ИММЛЖ, однако большая положительная динамика была во II группе. Уменьшение толщины стенок левого желудочка (ТМЖП и ТЗСЛЖ) через 6 месяцев наблюдалось как в I, так и во II группе, однако различия между группами по динамике ТМЖП и ТЗСЛЖд статистически незначимые (Р>0,05).

В работе проведен анализ диастолической функции: Е/А, YVRT (мс). Исходные данные для I группы - Е/А - 0,97±0,16, YVRT- 106,65±16,78; для II группы - Е/А - 0,98±0,22, YVRT- 107,24±12,91. Различия между группами по всем параметрам статистически незначимые (р>0,05).

Динамика показателей диастолической функции через 6 месяцев после лечения представлена в таблице 3. Данные таблицы показывают, что на фоне лечения прослеживается незначительное улучшение Е/А и YVRT (мс) в обеих группах (р>0,05).

Таблица 3

Динамика показателей диастолической функции в группах (M±m)*

|

|

Е/А |

YVRT (мс.) |

||

|

|

I группа |

II группа |

I группа |

II группа |

|

При поступлении |

0,97±0,16 |

0,98±0,22 |

106,65±16,78 |

107,24±12,91 |

|

Через 6 месяцев |

1,01±0,22 |

1,01±0,18 |

106,74±15,42 |

106,67±11,45 |

*Различия в пределах одной группы статистически значимые (р<0,05).

За период наблюдения летальности и повторных госпитализаций через 6 месяцев в обеих группах не отмечено. Средний койко-день при лечении больных с АГ составил в КС -13,35±3,87 дня; в ДС - 12,72±3,55 дня. Различия между группами статистически незначимые (р>0,05).

Приверженность (комплаентность) больных к лечению оценивалась с помощью теста Мориски-Грина. Через 6 месяцев после лечения в I группе комплаентными (набравшими 3-4 балла) были 16 человек (80,0%), некомплаентными (набравшими 0-2 балла) - 4 человека (20,0%), средний балл составил 3,3±0,10. Во II группе - комплаентными были 29 человек (78,4%); некомплаентными - 8 человек (21,6%), средний балл составил 3,18±0,76. Различия между группами и внутри групп статистически незначимые (р>0,05).

Как показали результаты нашего исследования, приверженность к лечению в значительной степени обусловлена отношением больного к своему заболеванию, отсутствием аккуратности в выполнении врачебных назначений (позволяли пропускать прием лекарственных препаратов при относительно хорошем самочувствии). Существенным фактором снижения степени приверженности к лечению являются социально-экономические условия, когда больные прекращали прием препарата из-за его высокой стоимости.

Выводы

- Различия в эффективности лечения артериальной гипертонии между наблюдаемыми группами статистически незначимые (р>0,05).

- Эффективность лечения больных с неосложненной артериальной гипертонией в дневном стационаре не ниже, чем при лечении в круглосуточном стационаре.

- С целью повышения доступности медицинской помощи следует более интенсивно использовать дневные стационары при лечении артериальной гипертонии.

Рецензенты:

Амбалова С.А., д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней № 1 ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Владикавказ;

Дзгоева Ф.У., д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней № 5 ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Владикавказ.

Библиографическая ссылка

Гетигежева А.З. АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=17266 (дата обращения: 16.11.2025).