Актуальность изучения наружного генитального эндометриоза (НГЭ) связана с высокой частотой распространения этой патологии среди женщин детородного возраста и ее существенным влиянием на их репродуктивное здоровье и уровень жизни [1]. В настоящее время показана важная роль перитонеальной жидкости (ПЖ) в патогенезе эндометриоза, т.к. именно в ней происходит развитие и рост эндометриоидных очагов [7]. Исследование белкового состава ПЖ с помощью протеомных технологий, направленных на изучение совокупности экспрессируемых геномом белков, создает качественно новые возможности для углубления представлений о молекулярных механизмах развития эндометриоза, его прогнозирования и ранней диагностики [2, 5].

Цель работы. Изучить протеомный спектр ПЖ женщин с НГЭ и без НГЭ.

Материал и методы исследования

В исследование были включены 20 пациенток репродуктивного возраста (средний возраст 29,3±0,3 года), из них 10 пациенток с НГЭ с III–IV стадиями заболевания согласно классификации r-AFS (основная группа) и 10 – без эндометриоза (контрольная группа). Материалом исследования служила ПЖ, полученная из позади-маточного пространства при выполнении лапароскопии. Протеомный анализ ПЖ проводили с помощью двумерного электрофореза в полиакриламидном геле (приборы Protein IEFCell и ProteanIIxiMulti-Cell, Bio-Rad, США) с последующим окрашиванием белков ионами серебра [8]. Идентификацию белков после их трипсинолиза проводили методом времяпролетной MALDI-масс-спектрометрии на масс-спектрометре AutoflexII (Bruker, Германия) с использованием программы MascotMSSearch (MatrixScience, США) и баз данных NCBI и Swiss-Prot.Результаты идентификации белков принимались как достоверные при уровне значимости не менее 95% и показателе сиквенс-покрытия не менее 60 %.

Достоверность различий в протеомном спектре ПЖ женщин контрольной и основной групп определяли с помощью c2-критерия (программа Statistica версия 6.0. фирмы StatSoft. Jnc.). Результаты оценивали как статистически значимые при p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате проведенного протеомного анализа ПЖ выявлен ряд белков отличия, присутствие или отсутствие которых имеет место только при НГЭ (см. табл., рис.). Так, в ПЖ женщин основной группы установлено появление следующих белков: аполипопротеина А-IV, глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), компонентов системы комплемента С3 и С4b, не обнаруженных у пациенток контрольной группы.

Таблица 1

Идентифицированные белки ПЖ женщин контрольной и основной групп

|

№ |

Название белка |

№ в базе Swiss-Prot |

Mm, кДа |

pI |

Конт. группа |

Основ. групппа |

p |

|

1 |

α-1-антитрипсин |

P01009 |

58.6 |

5.4 |

+ |

– |

0.011 |

|

2 |

Фактор дифференцировки пигментного эпителия |

P36955 |

48.8 |

5.7 |

+ |

– |

0.021 |

|

3 |

Компонент системы комплементаC3 |

P01024 |

48.8 |

8.4 |

– |

+ |

0.031 |

|

4 |

Аполипопротеин A-IV |

P06727 |

45.1 |

5.5 |

– |

+ |

0.003 |

|

5 |

Гаптоглобин |

P00738 |

44.4 |

5.5 |

+ |

– |

0.003 |

|

6 |

Глобулин, связывающий половые гормоны |

P04278 |

44.3 |

5.6 |

– |

+ |

0.011 |

|

7 |

Ингибитор апоптоза 6 |

O43866 |

21.3 |

5.9 |

+ |

– |

0.001 |

|

8 |

Компонент системы комплемента C4-b |

P0C0L5 |

21.3 |

6.6 |

– |

+ |

0.026 |

|

9 |

Транстиретин |

P02766 |

12.6 |

5.5 |

+ |

– |

0.000 |

Примечание: pI – изоэлектрическая точка, Mm-молекулярная масса, «+» – присутствие белка, «–» – отсутствие белка, p – достоверность отличий между группами.

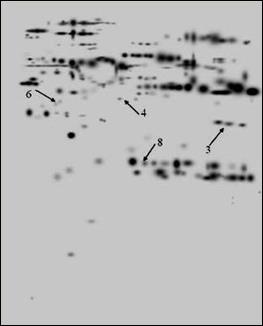

А

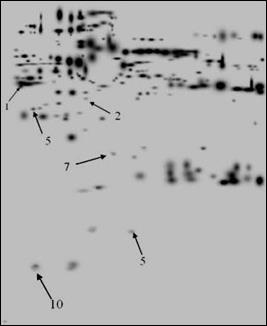

А Б

Б

Рис. 1. Протеомные карты перитонеальной жидкости женщин контрольной (А) и основной (Б) групп

Примечание. Нумерация белков соответствует таковой в таблице

Увеличение продукции (и, как следствие, появление в ПЖ) аполипопротеина A-IV, обладающего антиоксидантными и антиинфламаторными свойствами [13], очевидно, имеет компенсаторное значение в условиях окислительного стресса и воспаления, сопровождающих развитие данной патологии.

Повышенное содержание при эндометриозе ГСПГ, регулирующего биодоступность стероидных гормонов для эндометриальных клеток, создает условия для локальной гиперэстрогении [9]. В этих условиях становится возможным усиление пролиферативного потенциала клеток эндометриоидных гетеротопий.

Усиление секреции перитонеальными макрофагами компонентов системы комплемента С3 и С4b, участвующими в воспалительной реакции, обезвреживании апоптозных клеток и иммунных комплексов, вносит определенный вклад в механизмы развития эндометриоза и эндометриоз-ассоциированного бесплодия [10].

Наряду с этими отклонениями при НГЭ в протеомном спектре ПЖ отсутствуют 5 белков: фактор дифференцировки пигментного эпителия, транстиретин, ингибитор апоптоза 6, гаптоглобин и α-1-антитрипсин.

Фактор дифференцировки пигментного эпителия является одним из наиболее мощных антиангиогенных и антипролиферативных факторов [6], поэтому угнетение его экспрессии может быть одной из причин, приводящих к снижению эндометриального апоптоза и усилению ангиогенеза, способствуя имплантации и росту гетеротопий.

Отсутствие в ПЖ женщин основной группы транстиретина, осуществляющего транспорт Т3 и Т4, по-видимому, создает локальный избыток гормонов щитовидной железы, токсическое действие которых приводит к поражению репродуктивных органов [11]. Тиреоидные гормоны, модулируя эффекты эстрогенов на клеточном уровне, могут способствовать развитию нарушений гисто- и органогенеза гормоночувствительных структур и ухудшению течения эндометриоза [4].

Среди белков, не выявленных при НГЭ, важную роль в регуляции иммунного ответа выполняет секретируемый макрофагами ингибитор апоптоза 6 [12]. Возможно, именно нарушение экспрессии этого белка приводит к формированию дисбаланса иммунокомпетентных клеток в ПЖ (за счет подавления апоптоза Т-лимфоцитов и NK-клеток).

Отсутствие в ПЖ неферментативного антиоксиданта гаптоглобина [14], можно полагать, вносит вклад в усиление окислительного стресса, развивающегося при эндометриозе.

При указанной патологии в ПЖ также не обнаружен α-1-антитрипсин – ингибитор сериновых протеаз, которые непосредственно вовлечены в процессы инвазии эндометриальных клеток [3], что, по-видимому, обусловливает дисбаланс в системе протеаза-ингибитор, способствуя имплантации эндометриальных клеток.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что развитие эндометриоза происходит на фоне изменения продукции ряда важных белков, участвующих в регуляции действия гормонов, ангиогенеза, апоптоза, редокс-процессов, воспаления и иммунного ответа.

Выводы

1. Модификация протеомного спектра ПЖ является важным патогенетическим фактором развития НГЭ.

2. Белки, которые отсутствуют или появляются в ПЖ при эндометриозе, могут служить информативными маркерами данного заболевания.

Рецензенты:

Авруцкая В.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник акушерско-гинекологического отдела, заведующая поликлиническим отделением ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону;

Каушанская Л.В., д.м.н., главный научный сотрудник акушерско-гинекологического отдела ФГБУ «РНИИАП» Минздрава России. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону.

Библиографическая ссылка

Томай Л.Р., Линде В.А., Ермолова Н.В., Гунько В.О., Погорелова Т.Н. РОЛЬ ПРОТЕМНОГО ДИСБАЛАНСА ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ В ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=17171 (дата обращения: 18.02.2026).