Молочное скотоводство одна из самых сложных отраслей животноводства и его успешное развитие определяется многими факторами, кроме того в последнее время в России взят курс на крупные молочно-товарные фермы и молочные комплексы закрытого типа. Интенсификация животноводства и высокий уровень распространенности инфекционных и неинфекционных заболевании приводят к развитию различных патологических процессов, в основе которых лежат изменения гомеокинеза, регулируемого иммунной системой, что обусловливает развитие дисфункциональных процессов, приводящих к развитию первичных и вторичных иммунодепрессивных состояний. Кроме того, эти изменения могут усугубляться в динамике течения патологического процесса, вызванного различными этиологическими факторами. Одной из основных причин, сдерживающих реализацию продуктивного потенциала популяции молочных коров, является нарушение их воспроизводительной функции, которая регистрируется в виде абортов, мертворождаемости, патологии родового акта в форме задержания последа, послеродовыми и хроническими заболеваниями половых органов [1, 2, 4, 5, 6].

Истоки возникновения эндометрита у большинства продуктивных животных закладываются задолго до родов и являются следствием очень сложного комплекса многочисленных факторов. В связи с этим терапия и профилактика послеродовых осложнений у коров должны носить комплексный характер, включать в себя эффективные средства этиотропного, патогенетического и симптоматического воздействия, способствующие купированию воспалительного процесса и восстановлению поврежденных тканей матки не только после родов, но в период беременности [8,9, 10]. Микробиоценоз организма коровы, в том числе и ее половой сферы, определяется уровнем ее иммунного статуса во время беременности. Эндометрит, как правило, проявлялся уже в первые дни после родов, даже при отсутствии родовспоможения, и сопровождался признаками субинволюции матки [8].

Даже в условиях современной интенсивно развивающейся фармакологической промышленности в комплексе мероприятий по борьбе с воспалительными заболеваниями матки чаще всего используются традиционные средства терапии, включающие антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны и другие химиотерапевтические средства. Не стоит забывать, что в конечном итоге такая этиотропная и патогенетическая терапия приводит к контаминации животноводческой продукции сульфаниламидами, нитрофуранами, антибиотиками, гормонами и другими препаратами, что может привести к развитию токсикозов, аллергических реакций и дисбактериозов у человека [3, 8].

Поэтому наиболее приемлемой альтернативой использования широко применяемых в настоящее время в ветеринарной гинекологии антимикробных препаратов является использование современных экологически безопасных поликомпонентных средств из биологического сырья эмбрионального происхождения.

В качестве такого иммуномодулятора нового поколения был использован препарат «НИКА-ЭМ», предложенный и разработанный коллективом ученых Ставропольского государственного университета, Южного научного центра РАН и ООО НПО «БиоМодуль».

Таким образом, проблема коррекции иммунного статуса и репродуктивных качеств коров посредством использования иммуномодулятора нового поколения в условиях современного промышленного животноводства является актуальной.

Целью исследований являлась разработка схемы иммуннокоррекции для профилактики осложнений послеродового периода у коров. Задачами исследований являлось изучение уровня неспецифической реактивности и фагоцитарной активности у коров до и после опыта, а так же состояния репродуктивных органов.

Работа выполнена в течение 2014 года на кафедре терапии и пропедевтики ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет», лаборатории «Молекулярной диагностики и биотехнологии» ДГАУ. Научно-производственные опыты, апробация и производственные испытания были проведены в ООО «Учхоз «Донское» Октябрьского района Ростовской области.

Для проведения эксперимента были подобраны 2 группы животных: опытная и контрольная по 15 голов коров на последнем месяце стельности.

Коровам опытной группы вводили препарат «НИКА-ЭМ» подкожно в дозе 0,05 мл на кг массы (в среднем 15-20 мл на животное) трижды, с интервалом 7 дней за месяц до отела. Животным контрольной группы вводили подкожно физиологический раствор в этом же объеме.

С целью контроля течения послеродового периода осуществляли клинические наблюдения за животными опытных и контрольных групп в первые дни после родов, на 7–8 сутки после отёла ректальное и вагинальное исследования коров с патологическими родами, ректальное и вагинальное исследование всех коров опытных и контрольных групп на 12–14 день после отёла.

Образцы крови у коров опытной и контрольной групп брали трижды до начала опыта, после родов и через месяц после родов. В крови определяли содержание эритроцитов, лейкоцитов, концентрацию гемоглобина, цветовой показатель на автоматическом ветеринарном гематологическом анализаторе РСЕ -90 VET. Для изучения морфологического состава периферической крови мазки окрашивали по методу Павловского. Оценку уровня неспецифической резистентности организма коров осуществляли путем выведения следующих лейкоцитарных индексов: индекс соотношения лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов (ЛНс), индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ); лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс (ИЛГ); индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ); индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ); индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ); индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ). Для определения функциональной активности нейтрофилов крови использовали реакцию восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест по А.Н.Маянскому и др., 1979).

В результате проведения гематологических исследований до опыта было установлено, что у коров опытной группы морфологические показатели крови соответствовали физиологическим показателям 8-ми месячной стельности (табл. 1), а у коров контрольной группы наблюдался незначительный лейкоцитоз.

Таблица 1

Динамика морфологических показателей крови у коров

|

Показатели |

Группы животных |

|||||

|

Опытная |

Контрольная |

|||||

|

До опыта |

После отела |

На 28-й день после отела |

До опыта |

После отела |

На 28-й день после отела |

|

|

Эритроциты, х1012 /л |

6,2±0,18 |

6,3±0,2 |

6,89±0,45 |

6,46±0,62 |

6,8±0,7 |

9,08±0,30** |

|

Гемоглобин, г/л |

102±4,72 |

105±4,5 |

111,4±5,1 |

103,2±3,47 |

103,0±3,5 |

103,6±6,32 |

|

Лейкоциты, х109 /л |

10,14±1,51 |

10,5±1,6 |

12,25±2,5 |

14,58±1,93 |

12,8±1,8 |

9,74±1,76 |

|

Гематокрит,% |

31,32±0,91 |

31,5±0,9 |

34,46±1,21 |

32,32±1,23 |

32,5±1,3 |

33,04±1,56 |

|

Лейкограмма, % |

||||||

|

базофилы |

0,56±0,09 |

0,6±0,09 |

0,3±0,07* |

0,1±0,01 |

0,1±0,01 |

0,1±0,01 |

|

эозинофилы |

8,93±0,92 |

8,9±0,92 |

8,54±0,90 |

3,0±0,84 |

2,0±0,4 |

1,2±0,95 |

|

юные нейтрофилы |

1,22±0,20 |

1,0±0,20 |

0,19±0,13 |

0,1±0,01 |

0,2±0,01 |

0,1±0,01 |

|

палочкоядерные нейтрофилы |

4,89±0,59 |

4,85±0,6 |

3,82±0,62 |

0,2±0,13 |

5,2±0,1** |

6,6±1,4** |

|

сегментоядерные |

22,39±1,19 |

22,42±1,1 |

23,97±1,35 |

30,2±3,42 |

35,3±3,2 |

38,0±4,12 |

|

лимфоциты |

57,83±2,25 |

55,53±2,3 |

55,72±5,74 |

62,2±4,59 |

50,8±3,9* |

47,0±4,97* |

|

моноциты |

4,17±0,75 |

6,7±0,75 |

7,46±1,0* |

4,4±1,0 |

6,4±1,0* |

7,0±1,3* |

Примечание: * - Р< 0,05; ** - Р< 0,01; *** - Р< 0,001

После отела показатели крови у коров опытной группы были в пределах физиологических колебаний, а у коров контрольной группы наблюдалась тенденция развития нейтрофильного лейкоцитоза. После опыта было установлено, что у коров опытной группы отмечалось незначительное повышение уровня гемоглобина на 9,4 г/л; лейкоцитов – на 2,11х109/л, что соответствовало верхнему пределу физиологических колебаний, показатели лейкоцитограммы находились в пределах физиологических колебаний.

У коров контрольной группы после проведения эксперимента были отмечены следующие изменения в морфологических показателях крови: повышение уровня физиологических колебаний эритроцитов на 2,62х1012/л и тромбоцитов – на 405х109/л; нормализация уровня лейкоцитов до 9,74±1,76х109/л. В результате изучения лейкоцитограммы был установлен нейтрофильный лейкоцитоз с дегенеративным сдвигом, причем уровень лимфоцитов находился на нижних пределах физиологических колебаний, что свидетельствовало о развитии острого воспалительного процесса в организме животных контрольной группы (табл. 1).

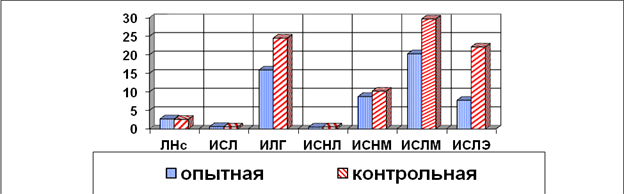

Уровень неспецифической резистентности периферической крови до проведения эксперимента у коров опытной группы характеризовался следующим уровнем лейкоцитарных индексов: ЛНс - 2,7±0,27; ИСЛ - 0,62±0,05; ИЛГ - 15,89±1,6; ИСНЛ - 0,49±0,01; ИСНМ - 8,75±1,5; ИСЛМ - 20,26±4,2; ИСЛЭ - 7,73±1,5 , а в контрольной группе лейкоцитарные индексы равнялись: ЛНс - 2,57±0,54; ИСЛ - 0,55±0,01; ИЛГ - 24,5±5,54; ИСНЛ - 0,55±0,09; ИСНМ - 10,19±1,67; ИСЛМ - 29,66±9,56; ИСЛЭ - 22,1±8,46, таким образом, показатели неспецифической резистентности у обеих групп были в пределах физиологических колебаний, хотя из-за относительного лейкоцитоза у коров контрольной группы индексы ИЛГ, ИСЛМ и ИСЛЭ были выше (Рис. 1).

Рис. 1. Уровень лейкоцитарных индексов периферической крови у коров до опыта.

После отела у коров опытной группы наблюдалась тенденция снижения уровня индексов неспецифической резистентности ИСНЛ, ИСНМ, а у коров контрольной группы - ИЛГ, ИСЛМ, что свидетельствовало о низком уровне неспецифической резистентности у коров контрольной группы и возможности развития воспалительного процесса в послеродовой период.

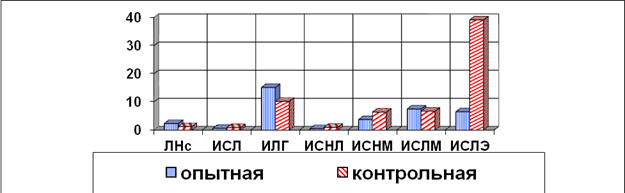

Интегральные показатели периферической крови у коров опытной группы после проведения эксперимента характеризовались снижением ИСНЛ, ИСНМ, что свидетельствовало о повышении уровня неспецифической резистентности организма коров (Рис. 2), изменения других индексов были не достоверны. У коров контрольной группы после опыта наблюдалось снижение уровня ИЛГ, ИСЛМ и повышение уровня ИСЛЭ и ИСНЛ, что подтверждало развитие острого воспалительного процесса в организме.

Рис. 2. Уровень лейкоцитарных индексов периферической крови у коров после опыта.

Показатели НСТ-тета у коров обеих групп до проведения эксперимента были в пределах физиологических колебаний (табл. 2).

Таблица 2

Уровень функциональной активности нейтрофилов у коров

|

НСТ-тест (у.е.): |

||||||

|

Спонтанный |

32,6±2,74 |

62,8±1,4 |

165,6±1,9** |

52,8±7,14 |

42,3±5,4 |

14,4±3,56** |

|

Стимулирован-ный |

47,6±1,7 |

87,5±1,9 |

184,4±1,3** |

74,6±10,51 |

64,6±8,25 |

58,8±5,7 |

|

Индекс стимуляции |

1,51±0,19 |

1,39±0,19 |

1,12±0,2 |

1,41±0,07 |

1,53±0,03 |

4,14±0,2** |

Примечание: * - Р< 0,05; ** - Р< 0,01; *** - Р< 0,001

После отела у коров контрольной группы наблюдалось снижение показателей НСТ-теста: спонтанный НСТ-тест - 42,3±5,4; стимулированный НСТ-тест - 64,6±8,25; индекс стимуляции - 1,53±0,03, что указывало на развитие воспалительного процесса инфекционной этиологии и снижение уровня резистентности организма животных.

После завершения эксперимента у коров опытной группы показатели НСТ-теста характеризовались достоверным увеличением спонтанного НСТ-теста - 165,6±1,9; стимулированного НСТ-теста - 184,4±1,3; индекса стимуляции - 1,12±0,2, что подтверждало высокий уровень функциональной активности нейтрофилов.

У коров контрольной группы по сравнению с показателями опытной группы аблюдалось достоверное уменьшение спонтанного НСТ-теста – на 91,3%; стимулированного НСТ-теста – на 68,3 %, и увеличение индекса стимуляции на 269,6%, что обусловлено усугублением течения острого воспалительного процесса и низким уровнем резистентности организма.

При проведении клинико-акушерского исследования коров опытной группы в первые двое суток послеродового периода было установлено нормальное течение послеродового периода, а у 5 коров контрольной группы регистрировались симптомы острого послеродового эндометрита. В результате проведенных клинико-акушерских исследований было установлено, что у 33,3 % коров контрольной группы отмечался острый послеродовой эндометрит.

Таким образом, применение нового биологически активного препарата с системным иммуномодулирующим и лечебно-профилактическим действием на основе регионального экологически чистого сырья животного растительного и микробного происхождения в период стельности и после родов способствует повышению уровня неспецифической резистентности организма коров, а так же фагоцитарной активности нейтрофилов, что позволяет снизить риск развития осложнений послеродового периода острого послеродового более чем на 30% .

Рецензенты:

Виноходов В.В., д.в.н., профессор кафедры разведения с/х животных и зоогигиены ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет», п. Персиановский;

Душкин Е.В., д.б.н., доцент кафедры терапии и пропедевтики ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет», п. Персиановский.

Библиографическая ссылка

Дерезина Т.Н., Овчаренко Т.М., Николаев В.В., Овсянник Д.С., Попов К.Г. ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО СТАТУСА КОРОВ, КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=16230 (дата обращения: 23.02.2026).