Внедрение в практику сельскохозяйственного производства новых сортов позволяет регулировать фитосанитарное состояние посевов и почвы. Современные сорта должны характеризоваться определенным уровнем конкурентоспособности, который базируется на использовании эдификаторной способности культурных растений подавлять сорняки, что позволяет снизить антропогенную нагрузку на биоту, в частности, средств химической защиты [4].

Цель и методика исследований

Цель исследований – изучение видового состава и численности сорных растений агрофитоценозов зерновых культур, а также оценка конкурентоспособности сортов зерновых культур в условиях засорения.

Материалом исследования служили 15 сортов яровой мягкой пшеницы ячменя и овса, допущенных к использованию в Тюменской области, а также перспективные сорта и образцы.

Исследования проводились в 2008-2010 гг. на опытном поле ГАУ Северного Зауралья. Площадь делянки в опыте 10 м2, повторность – четырёхкратная. Агротехника в опыте – общепринятая для данных культур в регионе.

Видовой состав сорных растений определяли по определителю [5], а статистическую обработку результатов исследования проводили по пособию Б.А. Доспехова [1].

Агрометеорологические условия 2008 и 2009 гг. сложились благоприятно для роста и развития зерновых культур, а 2010 г. – неблагоприятно, в частности по количеству осадков. Особенно засушливым был июнь, когда выпало всего 17 мм осадков, что в 3,7 раза ниже среднемноголетнего значения.

Результаты исследований

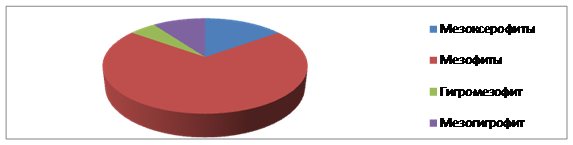

В агрофитоценозах сортов зерновых культур за годы исследований встречалось 20 видов сорных растений. Малолетние сорные растения в посевах были представлены 15 видами: яровые ранние – Atriplex patula, Euphorbia helioscopia, Fallopia convolvulus, Fumaria officinalis, Galeopsis tetrachit, Polygonum scabrа; яровые поздние – Amaranthus retroflexus, Echinochloa crusgalli, Setaria viridis; зимующие однолетние – Galium aparine, Thlaspi arvense, Stellaria media, Capsella bursa pastoris, Centaurea cyanus, Erodium cicutarium. Многолетние сорные растения были представлены 5 видами: Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Cirsium setosum, Eqisetum arvense, Vicia cracca (рис. 1).

Рис. 1 - Соотношение биологических групп сорных растений в агрофитоценозах сортов зерновых культур, 2008-2010 гг.

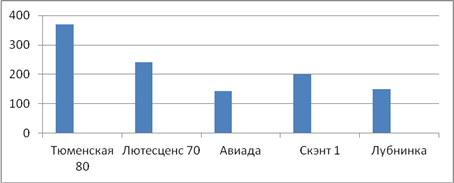

Сорные растения агрофитоценозов зерновых культур за годы исследований были представлены 4 экологическими группами: мезофиты (14 видов), мезоксерофиты (3 вида), гигромезофиты (1 вид), мезогигрофиты (2 вида) (рис. 2).

Рис. 2 - Соотношение экологических групп сорных растений в агрофитоценозах сортов зерновых культур, 2008-2010 гг.

В целом наибольшая численность сорных растений в наших исследованиях отмечена у сортов ячменя, а наименьшая – у сортов овса.

В среднем за годы исследований в агрофитоценозах сортов яровой пшеницы встречалось 13 видов сорных растений. Преобладали по численности из яровых ранних Galeopsis tetrachit, из яровых поздних – Amaranthus retroflexus, из зимующих – Erodium cicutarium, из многолетников – Sonchus arvensis.

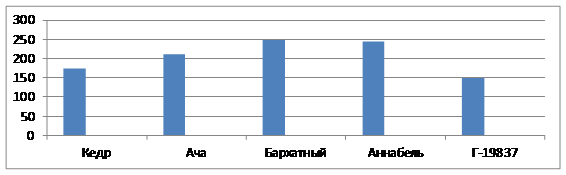

Наименьшее количество сорных растений в фазу колошения отмечено в агрофитоценозах яровой пшеницы сортов Скэнт 1 и Авиада, а наибольшее – в агрофитоценозах сортов Тюменская 80 и Лютесценс 70 (табл.1). Наибольшую сухую биомассу сорные растения формировали в агрофитоценозе сорта Тюменская 80 (370 г/м2), а наименьшую – в агрофитоценозе сорта Авиада (143 г/м2) (рис. 3).

Таблица 1 Средняя численность сорных растений в агрофитоценозах сортов яровой пшеницы, 2008-2010 гг. (шт./м2 )

|

Вид сорного растения |

Сорт |

||||

|

Тюменская 80 |

Лютесценс 70 |

Авиада |

Скэнт 1 |

Лубнинка |

|

|

Amaranthus retroflexus |

5 |

2 |

2 |

2 |

3 |

|

Atriplex patula |

3 |

5 |

3 |

3 |

1 |

|

Cirsium setosum |

3 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Echinochloa crusgalli |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Erodium cicutarium |

3 |

10 |

3 |

2 |

7 |

|

Euphorbia helioscopia |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Fumaria officinalis |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Fallopia convolvulus |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Galeopsis tetrachit |

5 |

4 |

3 |

3 |

7 |

|

Galium aparine |

2 |

3 |

2 |

1 |

1 |

|

Polygonum scabrа |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Sonchus arvensis |

4 |

5 |

2 |

2 |

2 |

|

Stellaria media |

5 |

5 |

2 |

4 |

2 |

|

Всего |

37 |

40 |

23 |

23 |

29 |

Рис. 3 Биомасса сорных растений в агрофитоценозах сортов яровой пшеницы, г/м2 (2008-2010 гг.)

В среднем за годы исследований в агрофитоценозах ячменя встречалось 19 видов сорных растений. Преобладали по численности из яровых ранних Galeopsis tetrachit, из яровых поздних – Echinochloa crusgalli, из зимующих – Erodium cicutarium, из многолетников – Sonchus arvensis.

Наименьшее количество сорных растений отмечено в посевах образца Г-19837, а наибольшее – у сорта Бархатный (табл. 2).

Таблица 2-Средняя численность сорных растений в агрофитоценозах сортов ячменя, 2008-2010 гг. (шт./м2 )

|

Вид сорного растения |

Сорт |

||||

|

Кедр |

Ача |

Бархатный |

Аннабель |

Г-19837 |

|

|

Amaranthus retroflexus |

3 |

2 |

3 |

3 |

1 |

|

Atriplex patula |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Capsella bursa pastoris |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Centaurea cyanus |

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

|

Cirsium setosum |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Echinochloa crusgalli |

10 |

15 |

10 |

5 |

1 |

|

Erodium cicutarium |

2 |

2 |

5 |

10 |

3 |

|

Eqisetum arvense |

1 |

1 |

3 |

1 |

1 |

|

Euphorbia helioscopia |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Fumaria officinalis |

3 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Fallopia convolvulus |

1 |

1 |

5 |

1 |

5 |

|

Galeopsis tetrachit |

2 |

2 |

5 |

3 |

3 |

|

Galium aparine |

3 |

1 |

3 |

5 |

1 |

|

Setaria viridis |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Polygonum scabrа |

1 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

Sonchus arvensis |

3 |

3 |

5 |

3 |

1 |

|

Stellaria media |

3 |

1 |

3 |

3 |

2 |

|

Thlaspi arvense |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Vicia cracca |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Всего |

41 |

38 |

53 |

45 |

29 |

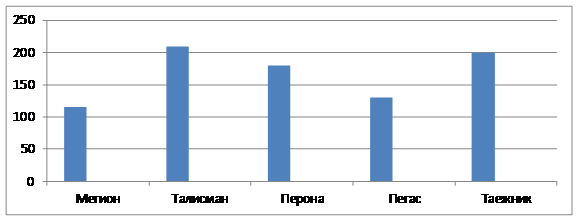

Накопление биомассы сорных растений шло наиболее интенсивно в фазу колошения ячменя (рис. 4). Наибольшую биомассу сорные растения в эту фазу формировали в агрофитоценозе сорта Бархатный (250 г/м2), а наименьшую – в агрофитоценозе образца Г-19837 (150 г/м2).

Рис. 4 Биомасса сорных растений в агрофитоценозах сортов ярового ячменя, 2008-2010 гг. (г/м2)

В среднем за годы исследований в агрофитоценозах овса встречалось 16 видов сорных растений. Преобладали по численности из яровых ранних Galeopsis tetrachit, из яровых поздних – Echinochloa crusgalli, из зимующих – Erodium cicutarium, из многолетников – Sonchus arvensis. Наименьшее количество сорных растений отмечено у сортов Мегион, Пегас и Перона (23 шт./м2 ) (табл. 3).

Таблица 3- Средняя численность сорных растений в агрофитоценозах сортов овса, 2008-2010 гг. (шт./м2 )

|

Вид сорного растения |

Сорт |

||||

|

Мегион |

Талисман |

Перона

|

Пегас |

Таежник |

|

|

Amaranthus retroflexus |

1 |

2 |

1 |

3 |

1 |

|

Atriplex patula |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

|

Capsella bursa pastoris |

2 |

1 |

1 |

1 |

2 |

|

Cirsium setosum |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

|

Convolvulus arvensis |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Echinochloa crusgalli |

3 |

3 |

2 |

3 |

2 |

|

Eqisetum arvense |

3 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Erodium cicutarium |

2 |

6 |

3 |

1 |

4 |

|

Fallopia convolvulus |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Fumaria officinalis |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Galeopsis tetrachit |

2 |

1 |

5 |

4 |

2 |

|

Galium aparine |

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

|

Polygonum scabrа |

2 |

1 |

1 |

1 |

3 |

|

Sonchus arvensis |

1 |

2 |

3 |

2 |

3 |

|

Stellaria media |

1 |

4 |

2 |

1 |

3 |

|

Thlaspi arvense |

2 |

1 |

1 |

1 |

2 |

|

Всего |

27 |

29 |

27 |

27 |

29 |

Наибольшую биомассу сорные растения формировали в агрофитоценозе сорта Талисман (210 г/м2), а наименьшую – в агрофитоценозе сорта Мегион (115 г/м2) (рис. 5).

Рис. 5 Биомасса сорных растений в агрофитоценозах сортов овса, 2008-2010 гг. (г/м2)

Заключение

За годы исследований в агрофитоценозах сортов зерновых культур встречалось 20 видов сорных растений, которые были представлены экологическими группами: мезофиты, мезоксерофиты, гигромезофиты, мезогигрофиты. По численности из группы яровых ранних сорных растений преобладали Galeopsis tetrachit, яровых поздних – Amaranthus retroflexus, Echinochloa crusgalli, зимующих – Erodium cicutarium, многолетних – Sonchus arvensis. Наибольшая численность сорных растений отмечена в агрофитоценозах сортов ячменя, а наименьшая – у сортов овса. В агрофитоценозах яровой пшеницы наибольшей конкурентоспособностью в условиях засорения характеризуется сорт Авиада, ячменя – образец Г-19837, овса – сорт Мегион.

Рецензенты:Петухова Г.А., д.б.н., профессор, ФГБОУ «Тюменский государственный университет»,

г. Тюмень;

Скипин Л.Н., д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ «Тюменский архитектурно-строительный университет», г. Тюмень.

Библиографическая ссылка

Турсумбекова Г.Ш. ВИДОВОЙ СОСТАВ, ЧИСЛЕННОСТЬ И БИОМАССА СОРНЫХ РАСТЕНИЙ В ЗЕРНОВЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗАХ СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=16027 (дата обращения: 19.02.2026).