К сожалению, должной заинтересованности в проблеме травматического повреждения шейного отдела позвоночника (ТПШОП) при ТЧЛО среди исследователей в н. в. не наблюдается, а данной тематике посвящено небольшое количество публикаций. Следует признать, что данная проблема имеет ещё много нерешенных, дискуссионных вопросов, которые относятся, прежде всего, к основным её разделам - диагностике и принципам лечения [1-5,7-17].

Цель исследования: оптимизация диагностики клинико-неврологических проявлений травматического повреждения шейного отдела позвоночника при ТЧЛО.

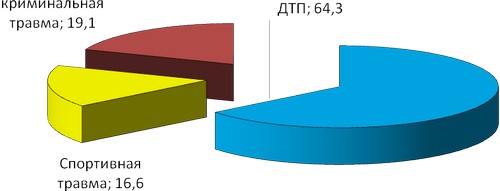

Материалы и методы. Было обследовано 42 пациента в остром периоде ТЧЛО с ТПШОП и 41 пациент в отдаленном периоде (давность травмы более 12 месяцев - в среднем 14,4±3,9 мес.). В большинстве случае (64,3 %) ТЧЛО была следствием ДТП и уличных происшествий [9]. Криминальные травмы составили 19,1 %. В 16,6 % случаях ТЧЛО была следствием спортивных травм, что представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение пострадавших по причине ТЧЛО с ТПШОП (в процентах)

Критерием включения в исследование являлось наличие у пациентов ТЧЛО, приведшая к ТПШОП, имел место «гиперэкстензионный» механизм травмы, соответствующей I (кратковременные субъективные проявления) и II степени тяжести по разработанным критериями Квебекского таксономического комитета (The Quebec Task Force on Whiplash-Associated Disorders, 1995).

Критерием исключения являлось наличие ТЧЛО в сочетании с ТПШОП соответствующей III, IV степени (переломы и вывих шейных позвонков, выпадения межпозвонковых дисков, поражения спинного мозга), не регистрировались пациенты с прямым ударом шеи при травме.

Группа контроля была представлена 25 практически здоровыми лицами, сопоставимыми по возрасту и полу, в целях сравнения результатов инструментальных исследований.

Проведенное комплексное клиническое обследование включало: осмотр челюстно-лицевого хирурга, клинико-неврологическое обследование, которое предполагало дать количественную оценку болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Проводилось исследование биомеханики позвоночника для пальпаторного выявления мышечно-тонических нарушений, мануальное тестирование, а также измерение объема активных и пассивных движений с определением локализации нарушений подвижности в шейном отделе позвоночника.

Для анализа симптомов ТПШОП при ТЧЛО мы использовали оригинальную шкалу, которая включала оценку выраженности шести основных проявлений: - боли в шее; -головной боли; ограничения подвижности в шейном отделе позвоночника, слуховые нарушения; головокружения и нарушения зрения различные по степени проявлений. Степень выраженности каждого из признаков оценивалась по 4-х балльной шкале (0 баллов - отсутствие признака; 1 балл - эпизодическое проявление, легко выраженный признак; 2 балла - постоянный, но умеренно выраженный признак; 3 балла - постоянный, но значимо выраженный признак).

Для оценки особенностей психо-эмоционального состояния пациентов при ТПШОП использована госпитальная шкала тревоги и депрессии [2,14]. Для оценки церебральной гемодинамики была применена: ультразвуковая допплерография (УЗДГ МАГ), транскраниальная допплерография (ТКД), дуплексное сканирование экстракраниальных брахиоцефальных артерий (ДС БЦА) [3,6].

Результаты исследования обрабатывались методами статистической обработки, предусматривающими дисперсионный анализ, для оценки качественных признаков - критерий χ2. Вычислялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждения. Проведенное нами обследование позволило уточнить различные жалобы, которые предъявляли пациенты, среди которых преимущественно встречались жалобы на головную боль, боль в шее и расстройства сна (таблица 1).

Из приведенной таблицы, больные как в остром, так и в отдаленном периоде ТПШОП при ТЧЛО, предъявляли во многом жалобы схожего характера, однако, по частоте и характеру предъявляемые жалобы имели значимые отличия.

Нами было отмечено, что в остром периоде ТПШОП больные чаще всего характеризовали боли в области шеи, как резкую, острую, которая усиливалась при движении верхних конечностей, с максимальным усилением боли при наклонах и поворотах головы. В отличие от острого, для отдаленного периода ТПШОП болевые ощущения более типичными были в виде длительных, стойких с тянущим или скованным характером, усиливающиеся преимущественно в утренние часы или после длительных статических или физических нагрузок.

У 18 (42,9 %) пациентов в остром периоде ТПШОП болевой синдром сопровождался стойкими болями в области верхнего плечевого пояса и частично верхних конечностей. В отдаленном периоде ТПШОП алгические ощущения в плечевом поясе и в верхних конечностях были замечены только у 9 (21,9 %) пациентов.

Было установлено, что у пациентов в остром периоде ТПШОП интенсивность болей в области шеи и в плечевом поясе по результатам оценки визуальной аналоговой шкалы была достоверно выше, чем у больных в отдаленном периоде ТПШОП и у больных контрольной группы. Было установлено, что у больных в остром периоде травмы интенсивность болевых ощущений по ВАШ составила 66,4±3,9 мм, а в отдаленном периоде травмы - 37,8±4,8 мм.

Таблица 1

Частота и характер жалоб больных, перенесших ТШОП при ТЧЛО в остром и отдаленном периоде

|

Характер жалоб |

Острый период ТПШОП |

Отдаленный период ТПШОП |

||

|

n=42 |

% |

n=41 |

% |

|

|

Боли в шейном отделе позвоночника |

42 |

100,0 |

25 |

60,9 |

|

Головная боль в затылочной области |

21 |

50,0 |

14 |

34,1 |

|

Головная боль диффузного характера |

17 |

40,5 |

15 |

36,6 |

|

Боли и парастезии в руках |

11 |

26,2 |

6 |

14,6 |

|

Головокружение |

19 |

45,2 |

6 |

14,6 |

|

Шаткость при ходьбе |

9 |

21,4 |

6 |

14,6 |

|

Шум в ушах |

7 |

16,7 |

3 |

7,3 |

|

Дисфагия |

4 |

9,5 |

- |

- |

|

Чувство тошноты |

9 |

21,4 |

- |

- |

|

Двоение предметов |

5 |

11,9 |

1 |

2,4 |

|

Фотопсии |

7 |

16,7 |

1 |

2,4 |

|

Сниженное фононастроение, эмоциональная неустойчивость |

14 |

33,3 |

18 |

43,9 |

|

Тревожность |

16 |

38,1 |

22 |

53,7 |

|

Расстройства сна |

15 |

35,7 |

35 |

85,4 |

Проведенный анализ жалоб больных позволил отметить, что наряду с цервикалгией, частым субъективным проявлением явилась жалоба на головную боль (ГБ) в затылочной области, которая была отмечена у 50,0 % пациентов в остром периоде ТПШОП и в 34,1 % случаев у больных в отдаленном периоде травмы. Достоверно (р<0,05) интенсивность ГБ у пациентов в остром периоде ТПШОП была выше с аналогичными показателями у больных в отдаленном периоде травмы (51,5±4,7 мм и 44,8±5,1 мм). Следует также отметить, что диффузные ГБ отмечали в остром периоде 40,5 % пациентов и 36,6 % в отдаленном. По характеру ГБ в остром периоде травмы проявлялась в виде легкой гемикрании с иррадиацией из шейно-затылочной области к передним отделам головы и в полной мере была связана с движениями в шейном отделе позвоночника. В восстановительный период травмы ГБ чаще характеризовалась больными, как легкая, реже диффузная, с ощущением сжимания головы.

Типично, что 19 (45,2 %) больных после травмы предъявляли жалобы на головокружения, при этом только у 4 пациентов головокружение носило системный характер. В отдаленном периоде ТПШОП данные жалобы были у 14,6 %.

Нарушения в координаторной сфере с элементами статодинамической атаксии встречались у пациентов в остром периоде травмы и были отмечены у 9 (21,4 %), вестибулопатия с ощущением шума в ушах у 7 (16,7 %) больных. Также нами были отмечены элементы стволовых нарушений в виде двоения предметов у 5 (11,0 %) и легкой дисфагии у 4 (9,5 %) пациентов, что полностью регрессировало в восстановительном периоде. Однако у больных в отдаленном периоде травмы чаще были отмечены различные проявления в эмоционально-волевой сфере. Такие жалобы, как плаксивость, тревожность, пониженное фононастроение, раздражительность, а также диссомнии, были в 53,7 % и 85,4 % случаев, тогда как в остром периоде травмы данные жалобы были отмечены в 38,1 % и 35,7 % случаев.

Клинико-неврологическое обследование позволило отметить, что у больных в остром периоде ТПШОП характерные проявления для вторичных мышечно-тонических синдромов, а также симптомы вестибуло-мозжечковой недостаточности, тогда как в восстановительном периоде в клинической картине, наряду с вертеброгенными проявлениями, формировались психо-эмоциональные расстройства.

Объективное исследование объёма пассивных движений в шейном отделе позвоночника позволило отметить, что у больных в остром периоде ТПШОП при ТЧЛО значительно чаще отмечались ограничения объёма пассивных движений, преимущественно в сагитальной плоскости в сравнении с группой контроля. В отдаленном периоде ТПШОП данные ограничения были выражены значительно меньше. Подобная закономерность была отмечена и при исследовании объема активных движений в шейном отделе позвоночника, что представлено в таблице 2.

Таблица 2

Объём пассивных и активных движений в шейном отделе позвоночника в остром и отдаленном периоде при ТПШОП при ТЧЛО (в градусах)

|

Вид движений |

Острый период ТПШОП при ТЧЛО |

Отдаленный период ТПШОП при ТЧЛО |

||

|

пассивные |

активные |

пассивные |

активные |

|

|

Сгибание |

40±3,4 |

57,2±5,6 |

31±4,2 |

67,4±4,3 |

|

Разгибание |

39±3,6 |

56,6±6,8 |

32±4,6 |

63,2±6,1 |

|

Боковой наклон |

30±4,1 |

24,9±4,9 |

30±4,1 |

29,2±4,7 |

|

Ротация |

34±3,9 |

- |

29±3,8 |

- |

Нами отмечено, что в остром периоде ТПШОП объем активных движений в шейном отделе позвоночника имел положительную корреляционную связь с интенсивностью болевого синдрома в шее (r=0,57, при p = 0,04).

Принимая во внимание, что механизм травмы чаще носил векторную диагональ в сагиттальной плоскости «с верху в низ», при мануальном тестировании у больных в остром периоде функциональные нарушение позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) преимущественно были зафиксированы в нижне-шейном отделе позвоночника (сегменты СVI - СVII и СVII - ТhI). У больных в отдаленном периоде ТПШОП статистически достоверно (р<0,05) чаще страдала подвижность, как в нижнем, так и в среднем шейном отделах позвоночника (сегменты СIII - СIV, СIV - СV и СVI - СVII, СVII - ТhI).

Нами было отмечено, что у больных в остром периоде ТПШОП мышечно-тонические проявления имелись в передней лестничной мышце (р=0,034) и грудинно-ключично-сосцевидной мышце (р=0,042). Отдаленный период травмы характеризовался проявлениями плечелопаточного периартроза (р=0,003) и синдромом надостной мышцы (р=0,004).

Неврологическое обследование в остром периоде травмы выявило следующие симптомы: у 17 (40,5 %) пациентов неустойчивость в позе Ромберга; у 11 (26,2 %) больных нарушение выполнения динамических координаторных проб; нистагм у 9 (21,4 %) пациентов; пирамидная недостаточность у 7 (16,7 %), кортико-нуклеарная недостаточность у 5 (11,9 %) пациентов. Очаговые неврологические симптомы были расценены нами как проявления, связанные с зоной кровоснабжения вертебрально-базилярной системы головного мозга, и доминировали преимущественно у больных в остром периоде ТПШОП при ТЧЛО.

Психоневрологическое тестирование больных позволило объективизировать жалобы невротического и астенического характера. Так, в 73,8 % случаев в остром периоде ТПШОП отмечалась умеренно выраженная реактивная тревожность и в 78,5 % случаев - личностная тревожность. В отдаленном периоде низкая реактивность тревожности была выявлена в 59,2 % наблюдений, умеренная личностная тревожность - у 54,8 % пациентов.

При проведении УЗДГ сосудов шеи было выявлено, что изменения показателей кровотока в позвоночных артериях (ПА) отличались от референтных значений группы контроля. Результаты указывали, что у 26 (61,9 %) пациентов в остром периоде травмы имели сниженный уровень кровотока по ПА в покое и у 9 (21,4 %) в отдаленном. Значимая асимметрия кровотока по ПА (более 30 %) в остром периоде при этом определялась у 9 (21,4 %) пациентов, в отдаленном - у 5 (11,9 %) пациентов. Анализ данных проведенного дуплексного сканирования (ДС) сосудов шеи и головы указывал, что у 17 (40,5 %) пациентов в остром периоде ТПШОП имелось затруднение венозного оттока и снижения скорости кровотока в данных сосудах. Аналогичные изменения были отмечены у 11 (26,2 %) пациентов в восстановительном периоде.

Выводы. Результаты проведенного исследования указывают, что у ряда больных при ТЧЛО наблюдается травматическое повреждение шейного отдела позвоночника и в разные периоды травмы, больные предъявляют большое количество жалоб, которые во многом носят схожий характер. С другой стороны, характер данных жалоб значимо различается, и в зависимости от периода травмы имеют характерные особенности. Проведенное нейропсихологическое тестирование позволило подтвердить, что при ТПШОП при ТЧЛО в отдаленном периоде важной составляющей клинической картины у большинства больных являются многообразные психо-эмоциональные проявления. Исследование церебральной гемодинамики позволило выявить объективные изменения со стороны шейного отдела позвоночника, тем самым позволяя уточнить нефункциональный характер сформировавшихся гемодинамических нарушений.

Рецензенты:

Христофорандо Д.Ю., д.м.н., доцент, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, Ставропольский государственный медицинский университет, г. Ставрополь;

Долгова И.Н., д.м.н., доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, Ставропольский государственный медицинский университет, г. Ставрополь.

Библиографическая ссылка

Гандылян К.С., Елисеева Е.В., Карпов С.М., Апагуни А.Э., Хатуаева А.А. ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ТРАВМА КАК ФАКТОР ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=15318 (дата обращения: 06.01.2026).