Методика и материалы

Геоэкологический анализ Среднего Урала сделан на основе материалов геоэкологического картографирования территории Пермского края масштаба 1:500 000 и геологического доизучения листов O-40-X и O-40-XVI масштаба 1:200 000, выполненных ФГУП «Геокарта-Пермь» с участием ПГНИУ, при проведении которых один из авторов данной статьи был ответственным исполнителем по геоэкологическим, гидрогеологическим, геоморфологическим исследованиям. Комплексная оценка эколого-геологической опасности рассматриваемой территории выполнена в соответствии с «Инструкцией по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты РФ масштаба 1:200 000 (Роскомнедра)» (М.: ВСЕГЕИ, 1995), с учетом рекомендаций по оценочным критериям [3-5].

Результаты исследований и их обсуждение

Основные техногенные факторы и их воздействие на окружающую среду

Кизеловско-Губахинский промышленно-экономический район расположен на территории листа O-40-X (и частично - O-40-XVI в Гремячинском районе). Территория насыщена шахтерскими городами и поселками, всего 79 населенных пунктов, крупнейшие из них - гг. Кизел, Губаха, Александровск, Гремячинск, пгт. Рудничный, Северный Коспашский, Центральный Коспашский, Южный Коспашский, Шахта, Нагорнский, Углеуральский, Шахтный. Угледобывающая промышленность развивалась до 1997 г., уголь добывался на 16 шахтах - добыча осуществлялась ОАО «Кизелуголь». В настоящее время все шахты законсервированы и закрыты. Ведущими отраслями являются машиностроение, черная металлургия, лесозаготовительная отрасль, промышленность строительных материалов. Район относится к территориям с очень высоким уровнем накопления отходов - примерно 2000 тыс. т/год, модуль техногенной нагрузки (по количеству отходов на 1 км2 площади) составляет 15-22 т/ км2 (г. Александровск - до 387 т/ км2). По антропогенной нагрузке на атмосферный воздух район относится к умеренному и высокому (г. Губаха) уровням, модуль атмотехногенной нагрузки по району составляет 3-4 т год/км2. Сброс сточных вод в водные объекты значительный, составляет в целом 544-549 млн м3 в год.

Основные экологические проблемы связаны с освоением КУБ, эксплуатация которого осуществлялась 200 лет. В настоящее время в большей части района сложилась катастрофическая ситуация. Наиболее существенное воздействие на геологическую среду оказывают отходы угледобычи и углеобогащения, складируемые в отвалы и шахтные воды, сбрасываемые в речную сеть. Отмечаются различные виды природно-техногенных процессов: горные удары, землетрясения, изменения гидрогеологических условий, активизация карста, изменение рельефа, загрязнения подземных и поверхностных вод, почв и грунтов [1]. Длительная эксплуатация КУБ привела к формированию нескольких депрессионных воронок в надугольном карбонатном водоносном комплексе с понижением уровня подземных вод от 50 до 150 м за счет шахтного водоотлива. По данным МНИИЭКО ТЭК наблюдается 13 постоянно действующих изливов шахтных вод с общим годовым объемом 14-15 млн м3. Приоритетными загрязняющими веществами (ЗВ) в подземных, поверхностных и шахтных водах являются Fe, Al, Mn, Li, Pb, Ni, Cd, сульфаты и др. (концентрации по Fe достигают 2000 ПДК, по Al - до 70 ПДК).

Лысьвинско-Чусовской промышленно-экономический район расположен на территории листа O-40-XVI. Селитебные зоны представляют 161 населенный пункт, крупнейшие из них - гг. Чусовой, Лысьва, пгт. Верхнечусовские Городки, Комарихинский, Калино, Лямино, Скальный и др. Ведущими отраслями являются черная металлургия, машиностроение, металлообработка, промышленность стройматериалов, легкая и пищевая промышленность. Район относится к территориям с очень высоким уровнем антропогенной нагрузки, объем отходов составляет 948-1028 тыс. т/год, модуль техногенной нагрузки - 137-149 т/ км2. По уровню антропогенной нагрузки на атмосферный воздух район относится к высокому уровню. Сброс сточных вод в водные объекты по объему сточных вод значительный, составляет в целом более 50 млн м3 в год с массой ЗВ - 14-15 тыс. т.

Рассматриваемая территория является нефтегазоносной. На площади листа O-40-X, в основном в его западной части, пробурено более 300 структурных и нефтепоисковых скважин и несколько сотен углеразведочных скважин, открыто 6 месторождений нефти и газа, 4 из которых - Сибирское, Ульяновское и Крутовское (принадлежащие ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь») и Таборковское (принадлежащий ООО «Урал-Ойл») находятся в разработке. На площади листа O-40-XVI пробурено более 500 структурных и нефтепоисковых скважин, открыто 5 месторождений нефти - Бормосское, Луживское, Копальнинское, Верхне-Чусовское, Селинское, Лысьвинское и одно месторождение газа - Комарихинское. Инфраструктура нефтегазовой отрасли района оказывает серьезное влияние на состояние окружающей среды, особенно на ландшафты, почвы и природные воды [13].

Геодинамическая активность. Территория по общему сейсмическому районированию (ОСР-97-С) относится к территориям 7-балльной сейсмической опасности, но не исключается проявление природно-техногенной сейсмичности до 8 баллов. Значительную часть территории занимает Чусовская геодинамическая активная зона (ГАЗ) регионального уровня [9] на стыке Предуральского краевого прогиба и Западно-Уральской зоной складчатости. Пространственно она ориентирована в субмеридиональном направлении, пересекается несколькими глубинными разломами. Имеет сложное строение гравиметрического поля - с преимущественно отрицательными значениями и аномалиями силы тяжести в северной и южной части, и преимущественно положительными аномалиями силы тяжести в центральной части. По данным аэрокосмогеологических исследований [11], эту зону пересекает несколько крупных тектонических линеаментов, формирующих участки высокой плотности трещиноватости пород [16], а сама Чусовская ГАЗ «разбивается» на 5 ГАЗ зонального уровня с площадями 100-600 км2 и несколько десятков локальных ГАЗ. Большинство крупных ГАЗ пространственно совпадают с геохимическими и гидрогеохимическими аномалиями и водообильными зонами с высокодебитными родниками, в их пределах концентрируются геологические процессы, ухудшаются физико-механические свойства грунтов [10; 12].

Экзогенные геологические процессы (ЭГП). Наибольшее распространение на рассматриваемой территории получили: просадки, связанные с карстовыми и суффозионными процессами, оползневые и эрозионные процессы. Наиболее опасный процесс, имеющий катастрофические последствия - карст. Территория расположена в пределах Уральской карстовой страны; занимает часть Предуральской и Западно-Предуральской карстовых провинций, находится в пределах Чусовского района карбонатного карста [15]. Наиболее закарстованы доломиты верхнего девона, химически чистые визейские известняки, затем известняки верхов среднего карбона, менее верхнекаменноугольные. Карстовые формы приурочены к эрозионным формам, зонам тектонических нарушений и контактов пород. Наиболее характерными карстовыми формами являются воронки, суходолы, исчезающие реки, мощные родники и пещеры. Наиболее распространены воронки, которые встречаются по всему району в полях распространения карбонатных пород. Плотность их в пределах до 10-20 шт/км2. Подземные формы представлены пещерами, каналами, кавернами. Известны 220 пещер, из них 5 протяженностью более 1000 м (Кизеловская Виашерская - 7600 м, Геологов-2 - 4000 м, Темная - 1750 м, Геологов-3 - 1700 м, Мариинская - 1000 м). Отмечается проявление техногенного карста. Данный процесс малоизучен, специфика этой разновидности карста - его развитие в зоне непосредственного воздействия технической деятельности. Происходят процессы оседания земной поверхности над отработанными горными выработками.

Эколого-гидрогеологические условия. На территории расположены три крупные гидрогеохимические аномальные зоны (АЗ): Яйвинская, Косьвинская и Чусовская. Яйвинская АЗ расположена в бассейне рр. Яйвы, Глухой Вильвы [6]. Изоминеры 0,2-0,3 г/дм3. Площадными являются аномалии по B (до 32 ПДК), Br (до 19 ПДК), Mn (до 6 ПДК); точечные аномалии: по Cd (до 20 ПДК), Ti и Pb (до13,5 ПДК), Ba и Ni (до 6 ПДК), Sr (до 3 ПДК), V (до 2 ПДК), F (до 1,3 ПДК). Косьвинская АЗ расположена в бассейне рек Косьвы и Усьвы. Изоминеры 0,2-0,5 г/дм3. Выделены площадные аномалии по Mn (до 3 ПДК); в основном АЗ сформирована точечными аномалиями: Be (до 13 ПДК), Cd и Ni (до 8 ПДК), Cr (до 3 ПДК), Pb (до 2 ПДК). Чусовская гидрогеохимическая АЗ расположена в низовье р. Чусовой. Изоминеры от 0,2 до 2,0 г/дм3. Выделена в основном по Ti (до 20 ПДК), другие аномалии являются точечными: Br и B (до 8 ПДК), Ba и Sr (до 3 ПДК), Mn и Cr (до 2 ПДК).

Эколого-геохимические условия. На рассматриваемой территории расположены две крупные геохимические аномальные зоны в бассейнах среднего течения р. Косьвы и нижнего течения р. Яйвы: Косьвинская и Среднечусовская АЗ [8]. Генетическая природа их в основном комплексная с различной долей двух групп факторов - природной и техногенной [2; 7]. Выделяются как площадные аномалии с содержанием: Cu, Be (до 10 ПДК), Pb (до 7 ПДК), Zn, Mn (до 6 ПДК), Cr, Zr (до 5 ПДК), Ti, Ga (до 2 ПДК), Ni (до 1,5 ПДК), с локальным распространением Cd (до 80 ПДК), V (до 5 ПДК), Ва (до 1,5 ПДК). Собственно техногенные аномалии имеют в плане локальный мозаичный характер, к ним относятся техногенные загрязненные участки в пределах любых территорий и зон. Наиболее опасными химическими элементами, формирующими техногенные аномалии, являются: Cd (до 50 ПДК), Be, Cr (до 5 ПДК), Pb, P (до 4 ПДК), Zn (до 2 ПДК).

Радиационная обстановка территории преимущественно спокойная. Величина экспозиционной дозы (МЭД) редко превышает 15 мкр/час. По данным ГГП «Зеленогорскгеология» (1996ф), по материалам гамма-каротажа на глубинах 381-2232 м в нижнекаменноугольных и нижнепермских отложениях была выявлена Чусовская аномальная зона (площадь 1800 км2 , радиоактивность102-170 мкР/час) с полигенным урановым оруденением.

Комплексная оценка эколого-геологического состояния и опасности

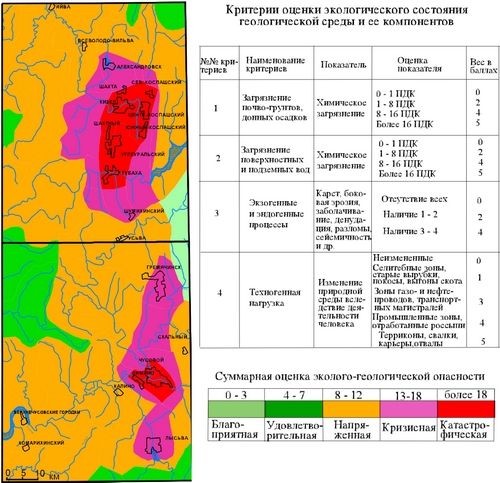

Оценка геоэкологического состояния природной среды территории произведена на основании анализа критериев: загрязнения почв, грунтов, донных осадков, подземных и поверхностных вод; естественной и техногенной радиоактивности, степени развития экзогенных и эндогенных геологических процессов, состояния современных ландшафтов. Интенсивность влияния того или иного фактора оценена в баллах. Критерием оценки территорий по степени эколого-геологической опасности служит суммарный балл. Участки, в пределах которых суммарная величина опасностей не превышает 3 баллов, отнесены к категории территорий с благоприятной обстановкой; 4-7 баллов - удовлетворительной; 8-12 - напряжённой; 13-18 - кризисной и более 18 - катастрофической (рис. 1).

Рис. 1. Комплексная оценка эколого-геологического состояния и опасности.

Территории с благоприятными геоэкологическими условиями (площадь около 3%) выделены локально в восточной части площади. Характеризуются редким развитием слабых по интенсивности и локальных по распространенности природных (в основном это - заболоченности) процессов; геохимические аномалии либо отсутствуют, либо локальны, характеризуются допустимой степенью загрязнения и не превышают ПДК. Территории с удовлетворительными геоэкологическими условиями (площадь до 7%) выделены фрагментарно, характеризуются природными и слабоизмененными ландшафтами и незначительной поражённостью ЭГП. Геохимические аномалии, незначительно превышающие ПДК, имеют локальный характер, техногенная нагрузка незначительна. Наибольшее распространение (75%) имеют территории с напряжённой степенью геолого-экологической опасности. Определяющими ЭГП являются карст, заболачивание, овражная эрозия. Отмечается загрязнение почвогрунтов и подземных и поверхностных вод до уровня 8 ПДК, реже - выше. Участки с кризисными геоэкологическими условиями (площадь до 10%) приурочены главным образом к территориям, где развиты различные промышленные комплексы, а в т.ч. - связанные с разведкой, добычей и транспортировкой нефти и газа; а также селитебные ландшафты, занятые обслуживанием железнодорожных магистралей. Для них характерно значительное изменение природных ландшафтов, а также механическое и химическое загрязнение естественной среды. Выделены 2 участка с катастрофическими геоэкологическими условиями (площадь 5%): Кизеловско-Губахинский промузел и район г. Чусового. В этих районах сказывается влияние всех факторов с явным преобладанием техногенного. Установлены обширные геохимические аномалии по всем средам с ореолами и потоками с чрезвычайно опасной степенью загрязнений, до 32 и более ПДК. Здесь отмечается самый высокий уровень заболеваемости населения. Потенциальными зонами экологического риска следует считать участки, прилегающие к трассам нефте- и газопроводов [14], высокая степень изношенности которых приводит к частым авариям с тяжелейшими экологическими последствиями.

Заключение. Установлено, что в формировании геоэкологических и инженерно-геологических условий района ведущую роль играют геодинамическая активность, карст, горно-промышленный, индустриальный и нефтегазовый техногенез. В настоящее время достаточно сложно оценить региональную направленность изменения природно-геологической среды. Достоверность этой оценки должна основываться на длительных мониторинговых и режимных наблюдениях по всем компонентам природной среды. Необходима постановка комплексного мониторинга состояния недр и крупномасштабного геоэкологического картографирования в районах с кризисными и катастрофическими геоэкологическими условиями.

Статья составлена в рамках мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.»

Рецензенты:

Середин В.В., д.г.-м.н., профессор, зав. кафедрой инженерной геологии и охраны недр Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь.

Осовецкий Б.М., д.г.-м.н., профессор, профессор кафедры минералогии и петрографии Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь.

Библиографическая ссылка

Копылов И.С., Наумов В.А., Спасский Б.А., Маклашин А.В. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ И НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ЗАКАРСТОВАННЫХ РАЙОНОВ СРЕДНЕГО УРАЛА // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=15029 (дата обращения: 05.01.2026).