Последние несколько лет отмечается резкое увеличение незаконного оборота в России и за ее пределами широкого спектра синтетических соединений, являющихся структурными аналогами ряда наркотических средств и психотропных веществ [3,6]. Это объясняется рядом причин, основной из которых является отсутствие действующей эффективной базы для привлечения к ответственности за незаконный оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, посредством Интернета ведется активная реклама этих веществ, зачастую характеризующая их как легальные и безопасные.

Для разрешения этой проблемы нужно определить и выполнить ряд задач, главная из которых – усовершенствование законодательства в области оборота наркотических средств.

Значительно сократился период времени между появлением на нелегальном рынке новых психоактивных веществ и внесением их в Список наркотических средств и психотропных веществ из Перечня запрещенных к обороту. Однако многие вещества можно было и раньше отнести к контролируемым через понятие «аналог наркотического средства»[2,6]. Проведенные нами исследования, а именно – химико-фармакологические экспертизы, позволили выработать ряд предложений, позволяющих сформировать процедуру отнесения новых психоактивных веществ к аналогам наркотических средств или психотропных веществ.

Одной из частей химико-фармакологической экспертизы, необходимой для признания исследуемого вещества в качестве аналога наркотического средства, является определение аддиктивного потенциала. Под аддиктивным потенциалом вещества понимается его способность вызывать патологическое пристрастие. Определение аддиктивного потенциала является одним из тестов, не входящих в «ядро» фармакологической (биологической) части экспертизы, поскольку не входит в число критериев сравнения психоактивного действия исследуемого вещества с действием эталона сравнения, либо с действием, характерным для некоторого класса веществ. В рамках крупных классов веществ (таких как, например, неклассические синтетические каннабиноиды) могут быть вещества как обладающие, так и не обладающие выраженными «аттрактивными» либо «аверсивными»[8] свойствами, и тем не менее с многократно отмечаемыми, социально значимыми случаями злоупотребления. Тем не менее установление аддиктивного потенциала является важной частью комплексной характеристики психоактивного действия исследуемого вещества. Отметим, что под воздействием некоторых веществ может формироваться также условный рефлекс избегания места (УРИМ) и эквивалентные ему явления в случае применения других методологий.

В рамках химико-фармакологической экспертизы целесообразно выявление вторично-подкрепляющих свойств, посредством формирования условной реакции предпочтения места (УРПМ)[1], ассоциированного с действием фармакологического средства, как неинвазивной, воспроизводимой на базе поведенческих лабораторий тестовой техники. Преимущества и ограничения разных подходов к описанию аддиктивного потенциала подробно рассмотрены в работе[8].

Материалы и методы

Животные

Для исследования использовались белые крысы-самцы массой 180–250 мг, в возрасте 4–6 мес. Животные содержались в условиях вивария ГБОУ ВПО Минздрава России, в отдельной комнате, при температура 20±2ºС и влажности воздуха 60%, помещение оборудовано принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Клетки, в которых содержались животные, установлены на металлических стеллажах и удовлетворяют потребностям животных, а также требованиям гигиены и санитарии. Имеют гладкие, непроницаемые поверхности с минимальным количеством выступов, изгибов, углов и соприкасающихся поверхностей, что позволяет уменьшить накопление грязи, мусора, влаги и обеспечивает возможность очистки и дезинфекции (АХД 2000) [4].

Химические вещества

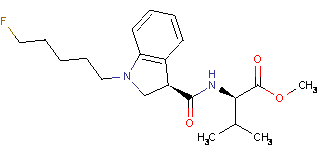

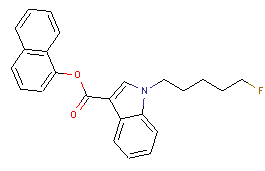

Исследованные вещества (см. табл. 1) относятся к группе синтетических каннабиноидов. Оба имеют в своей структуре индольный цикл. На исследование поступили в мае 2014 года.MMB-2201. Синонимы: метил-3-метил-2-[1-(5-фиорпентил)-1Н-индол-3-илкарбоксамидо] бутаноат; метиловый эфир N-(карбамоил-2-метилпропил)-1-(5-фторпентил)-1Н-3-карбоновой кислоты.CBL-2201. Синонимы: NM-2201; нафталин-1-ил-1-(5-фторпентил-1Н-индол-3-карбоксилат). Физико-химические свойства веществ схожи:вещества представляют собой мелкодисперсные порошки, плохо растворимые в воде. При продолжительном стоянии способны гидролизоваться.

Таблица 1

Исследованные вещества

|

MMB-2201

IUPAC: methyl(1-(5-fluoropenthyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate |

CBL-2201

|

Оборудование

Для изучения аддиктивного потенциала использовался приподнятый лабиринт с прозрачными стенками с 3 отсеками. Установка представляет собой центральную площадку диаметром 34 см и 2 рукава, находящихся напротив друг друга длиной по 86 см и шириной 10 см, высота прозрачных стенок 20 см и более. Все отсеки должны отделяться подвижными перегородками. Каждый рукав должен иметь различные опознавательные стимулы. После каждой посадки крыс в лабиринт, установка протиралась влажной тряпкой, смоченной перекисью водорода 3%.

Поведенческие измерения

В тесте фиксируют предпочтение места животными экспериментальной группы, определяя «аттрактивный» либо «аверсивный» характер поведения, в сравнении с контрольной, после прекращения подкрепления исследуемым веществом.

Перед тестом и во время всего исследования крысы содержатся на диете (кормление проводят только после завершения манипуляций в лабиринте), их также приучали к рукам (на протяжении нескольких минут до и после посадки в установку держат на руках, гладят) и процедуре введения инъекций.

Вещества животным вводились в растворе или суспензии в 0,05% растворе твиновой смеси внутрибрюшинно в дозе 5 мг/кг, в соответствии с правилами переноса доз [7].В качестве плацебо используется растворитель, используемый для введения исследуемого вещества.

Экспериментальная программа делилась на 4 фазы.

1 фаза – обучение животных в течение 4 дней. Крысу, после нескольких минут приучения к рукам, помещают на центральную площадку перпендикулярно направлению открытых рукавов. В каждый конец рукава помещается пищевое подкрепление. Время нахождения животного в установке – 15 минут. По окончании сессии животное вынимается из лабиринта и снова приучается к рукам, перед посадкой в общую клетку. Затем животному вводится 0,2–0,4 мл раствора плацебо. Цель этой фазы – приручение животного к рукам и уколам, построение животными позитивно подкреплённой когнитивной карты [9].По завершении первой фазы обучения выполняется контрольный опыт. После посадки животного в центральный отсек производится мониторинг его двигательной активности – замеряется время их нахождения в каждом из трёх отсеков. Время замеряется в секундах, начиная с момента посадки, для упрощения последующих вычислений.

2 фаза – введение исследуемого соединения. Период фармакологического обусловливания продолжается 4 дня. Ежедневно проводят две сессии выработки условного рефлекса на место. Первая сессия является дифференцировочной. Перед помещением в один из отсеков (отсеки камеры разделены перегородкой) на 30 мин (в зависимости от сроков действия вещества) животным вводят раствор плацебо. Во время второй сессии вводят исследуемое соединение (в контрольной группе – растворитель) перед помещением животного в противоположный отсек на 30 минут. Размещение животных после инъекции в том или ином отсеке производят в случайном порядке таким образом, что половину группы размещают в данном отсеке после инъекции препарата, а другую половину – после введения раствора плацебо. После каждого опыта камеры обрабатывают 3% раствором перекиси водорода.

3 фаза – перерыв после выработки условного рефлекса, составляющий 72 часа после последнего обуславливания. В это время животные продолжают находиться на диете, с ними не производят никаких манипуляций.

4 фаза – заключительное тестирование. Вынимаются перегородки между отсеками, и в течение 15 минут крыса свободно исследует все отсеки.

Регистрируют время нахождения в отсеках и количество переходов из одного отсека в другой.

Обработка результатов

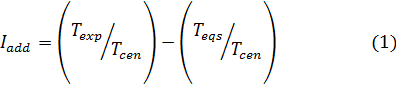

Объёмы выборок – по 7 животных в 3 группах. Фиксация результатов выполнялась дважды в течение опыта – в конце фазы обучения и на фазе итогового тестирования. По результатам фиксации определялись предпочтения в выборе одного из рукавов, в которых выполнялись экспозиции исследуемых веществ или плацебо. Рассчитывался индекс предпочтения, для чего была применена следующая формула(см. рис.1):

Рис.1

Iadd – индекс предпочтения, Texp – время пребывания животного в рукаве, где выполнялось экспонированиие исследуемым веществом, Tcen – время пребывания животного на центральной площадке, где не выполнялось инъекций, Teqs – время пребывания животного в рукаве, где выполнялось эквистрессовое воздействие –экспонированиие плацебо.

Индекс принимает положительные значения в случае предпочтения рукава, где выполнялась экспозиция исследуемым веществом, и отрицательные, если плацебо.

Для контроля однородности масштабов распределений применялись непараметрические тесты Муда и Ансари – Брэдли, для контроля сдвигов распределений – тест Манна – Уитни.

Результаты и обсуждение

Непосредственно после периода обучения животные всех групп предпочитают основную часть времени находиться в центральной камере, не ассоциирующейся у них ни с какими стрессовыми воздействиями – 520, 514 и 439 секунд для контроля, групп, экспонированных MMB-2201 и CBL-2201 соответственно. Несмотря на значительную вариабельность предпочтений, тесты масштабных и сдвиговых различий позволяют констатировать неразличимость выборок на этой фазе исследования(см. табл. 2а).

Таблица 2а

Значения индекса предпочтений после обучения

|

Группа |

Медианное значение индекса |

Межквартильный размах Индекса |

Тест Ансари – Брэдли p-значения* |

Тест Манна –Уитни p-значения* |

|

Контроль |

0,15 |

0,27 |

н/р** |

н/р |

|

MMB-2201 |

0,035 |

2,39 |

0,71 |

0,90 |

|

CBL-2201 |

-0,17 |

0,93 |

0,53 |

0,39 |

* p-значения тестов рассчитаны для каждой группы по сравнению с контролем.

** н/р – не рассчитывалось.

После фармакологического обуславливания предпочтение группы, экспонированной веществом MMB-2201, сдвигается в сторону рукава, где выполнялось экспонирование этим агентом, при p-значении 0,07, находящемся между принятыми уровнями значимости –0,1 и 0,05. Предпочтения животных, экспонированных веществом CBL-2201, остались прежними.

Таблица 2б

Значения индекса предпочтений при итоговом тестировании

|

Группа |

Медианное значение индекса |

Межквартильный размах Индекса |

Тест Ансари – Брэдли p-значения* |

Тест Манна –Уитни p-значения* |

|

Контроль |

1,8 |

7,55 |

н/р |

н/р |

|

MMB-2201 |

11,76 |

34,5 |

0,16 |

0,07 |

|

CBL-2201 |

-1,61 |

29,97 |

0,56 |

1,00 |

* p – значения тестов рассчитаны для каждой группы по сравнению с контролем.

н/р – значения тестов не рассчитывались.

Таким образом, в данном тесте была выявлена тенденция к смещению предпочтений у животных, экспонированных агентом MMB-2201 в дозе 5 мг/кг, указывающая на наличие аддиктивного потенциала у данного вещества в этой дозе. У вещества CBL-2201 в той же дозе указанной тенденции не выявлено.

При этом необходимо отметить, что на социальном уровне наблюдаются случаи многократного злоупотребления обоими веществами. Наличие или отсутствие аддиктивного потенциала не является критерием отнесения вещества к аналогу наркотического средства (ФЗ № 3), однако его определение представляет значительный интерес с точки зрения классической наркологии, проясняя один из механизмов формирования физиологической зависимости.

Выводы

-

После периода обучения у животных не наблюдается сформированных пространственных предпочтений одного из рукавов.

-

У вещества MMB-2201 из группы синтетических каннабиноидов в дозе 5 мг/кг методом УРПМ выявлен выраженный аддиктивный потенциал.

-

У веществаCBL-2201 из группы синтетических каннабиноидов в дозе 5 мг/кг, аддиктивный потенциал выявлен не был.

Рецензенты:

Сыропятов Б.Я., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой физиологии с основами анатомии ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России, г. Пермь.

Терехин Г.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой экстремальной медицины и товароведения, ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России, г. Пермь.

Библиографическая ссылка

Апушкин Д.Ю., Андреев А.И., Булатов И.П., Малкова Т.Л. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДДИКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ MMB-2201 И CBL-2201 МЕТОДОМ ОЦЕНКИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МЕСТА // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=14682 (дата обращения: 01.03.2026).

IUPAC: naphtalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl-1H-indole-3-carboxylate)

IUPAC: naphtalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl-1H-indole-3-carboxylate)