Первичная фибромиалгия характеризуется диффузной симметричной мышечно-скелетной болью, носящей хронический характер. Название происходит от латинского fibro – «волокно», myo – «мышца», algos – «боль» [8,11].

Психосоматический интерес к заболеванию актуализировал необходимость установления истинного удельного веса психического и соматического в состоянии больных фибромиалгией. Дело в том, что особенностью клинической картины фибромиалгии можно считать отсутствие объективных признаков заболевания, обилие вегетативной и психологической симптоматики, которая в значительной степени ухудшает самочувствие больных. По данным большинства авторов, применяемые в настоящее время в лечении больных фибромиалгией физиотерапевтические и фармакологические средства (антидепрессанты, миорелаксанты, НПВС) эффективны не более чем у половины больных и не дают стойкого улучшения или ремиссии [9,13]. Также ввиду отсутствия видимых стигматов заболевания больные фибромиалгией часто сталкиваются с непониманием со стороны медицинского персонала и родственников. Им приходится слышать, что «ничего у них нет», они «все себе придумали», что, в свою очередь, может вызывать психологическую дезадаптацию [11]. Болезнь начинает восприниматься как рок или несчастный случай. Пациент начинает задавать себе вопрос: кто ответственен в происходящем – он сам или судьба, рок, случай? И нередко за подобными стратегиями личности проступает склонность видеть источник управления своей жизнью преимущественно во внешней среде, либо в себе самом. Такое свойство в психологии называют локусом контроля (лат. locus – место, местоположение). В отечественной психологии более общепринят термин «уровень субъективного контроля» [1,5,6]. Если человек принимает ответственность за события, происходящие в его жизни, на себя, объясняя их своим поведением, характером, способностями, это показывает наличие у него внутреннего (интернального) контроля. Если же он склонен приписывать ответственность окружающим факторам, находя причины в других людях, в окружающей среде, в судьбе или случае, это свидетельствует о наличии у него внешнего (экстернального) контроля. В целом же уровень субъективного контроля является важной интегральной характеристикой личности, показателем взаимосвязи отношения к себе и окружающему миру. По мнению Роттера, предложившего эти термины, интернальность и экстернальность уровня субъективного контроля являются устойчивыми свойствами личности, сформированными в процессе ее социализации [6]. Экспериментально показано, что люди, обладающие внутренним уровнем субъективного контроля, более уверены в себе, последовательны и настойчивы в достижении поставленной цели, склонны к самоанализу, уравновешены, общительны, доброжелательны и независимы. Тем самым внутренний уровень субъективного контроля представляется социально одобряемой ценностью. И наоборот, склонность к внешнему субъективному контролю, напротив, проявляется в неуверенности в своих способностях, неуравновешенности, стремлении отложить реализацию своих намерений на неопределенный срок, тревожности и подозрительности [6,7].

В стремлении избавиться от неприятных эмоциональных состояний человек вырабатывает у себя психологические защитные механизмы. Психологическая защита «ограждает» сферу сознания от негативных, травмирующих личность переживаний, и поэтому встречается у любого человека. Механизм психологической защиты заключается в игнорировании реальной ситуации или даже подмене ее ситуацией другой субъективно-психологической значимости. Некоторые авторы указывают, что при недостатке психических средств защиты происходит сдвиг в сторону соматических защитных сил. В случае прорыва адаптационного барьера и нарушения гомеостаза развиваются болезни (расстройства) адаптации. В наиболее общем смысле к этой категории могут быть отнесены все патологические соматические состояния, развивающиеся в ответ на психосоциальные воздействия [2,3,4,12]. По мнению Х. Шрёдера, в общем континууме психической регуляции психологические защитные реакции занимают последний уровень совладания с эксквизитными ситуациями, уровень, который уже имеет характер прогрессирующей декомпенсации [14]. Таким образом, представляет интерес исследование взаимоотношений, которые могут существовать между восприятием своего контроля над симптомами заболевания и психологическими защитными механизмами у больных фибромиалгией.

Целью работы явилось исследование уровня субъективного контроля и механизмов психологической защиты у больных фибромиалгией.

Материалы исследований. Под наблюдением находилось 100 больных фибромиалгией. Все пациенты были женщинами в возрасте от 21 до 54 лет. Средний возраст составил 43,85±0,70 лет. Средняя длительность заболевания составила 7,23±0,47 года. Диагноз устанавливался в соответствии с диагностическими критериями АРА (1990 г.).

Психодиагностическое обследование включало применение стандартизированных методик, разработанных или адаптированных в лаборатории клинической психологии Санкт-Петербургского Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева: «Индекс жизненного стиля» (Клубова Е.Б. с соавт., 1995) и «Опросник уровня субъективного контроля» (Бажин Е.Ф. с соавт., 1993). «Опросник уровня субъективного контроля» позволяет изучить уровень личного контроля в таких сферах реагирования, как общая интернальность (Ио), достижения (Ид), неудачи (Ин), семейные (Ис) и производственные отношения (Ип), межличностные отношения (Им), здоровье и болезнь (Из). Средняя по нормативной выборке по шкалам соответствует 5,5 стенов и приравнивается к норме. Отклонение вверх по шкалам свидетельствует об интернальном типе контроля, а отклонение вниз – об экстернальном.

Результаты исследования и обсуждение. В ходе изучения уровня субъективного контроля, который рассматривается в психологии как степень самостоятельности и активности человека в преодолении жизненных трудностей, развития чувства личной ответственности за происходящие с ним события, у больных фибромиалгией были получены следующие результаты (таблица 1). Средние значения уровня субъективного контроля располагались в диапазоне ниже 5,5 стенов, соответствуя экстернальным позициям. Наименьшие значения регистрировались по шкалам здоровья (Из), общей интернальности (Ио), достижений (Ид), неудач (Ин), межличностных взаимоотношений (Им).

Таблица 1

Средние показатели шкал теста уровня субъективного контроля у больных фибромиалгией

|

|

Ио |

Ид |

Ин |

Ис |

Ип |

Им |

Из |

|

M±m |

|||||||

|

Больные фибромиалгией (N=100) |

2,98 ±0,31 |

3,08 ±0,34 |

3,42 ±0,30 |

4,56 ±0,21 |

4,03 ±0,27 |

3,54 ±0,25 |

2,94 ±0,32 |

Примечание: Ио – шкала общей интернальности; Ид – шкала интернальности в области достижений; Ин – шкала интернальности в области неудач; Ис – шкала интернальности в семейных отношениях; Ип – шкала интернальности в производственных отношениях; Им – шкала интернальности в области межличностных отношений; Из – шкала интернальности в отношении здоровья и болезни.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что больные фибромиалгией не видят связи между своими действиями и значимыми событиями, происходящими в их жизни, не считают себя способными контролировать их развитие и возлагают ответственность за происходящие с ними события на других людей (в том числе и врачей), что обуславливает наиболее пассивные позиции в отношении борьбы со своим заболеванием и низкий комплайенс – нежелание придерживаться назначенного курса лечебно-профилактических мероприятий.

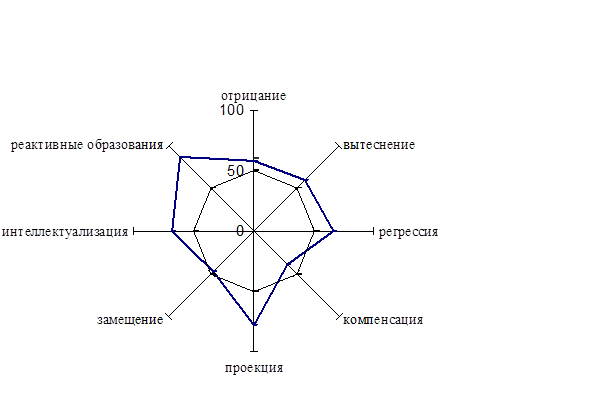

С помощью методики «Индекс жизненного стиля» у больных фибромиалгией была определена интенсивность использования основных механизмов психологической защиты. Анализ полученных результатов показал, что у больных фибромиалгией отмечается наибольшая напряженность психологических защит типа «Реактивные образования» (86,78±1,43 баллов по процентильно нормализованной шкале) и «Проекция» (78,15±2,06). Среди других типов психологических защит обращают на себя внимание показатели по шкалам «Регрессия» (66,02±2,63), «Интеллектуализация» (67,91±2,83) и «Вытеснение» (60,5±2,82).

Рис. 1. Напряженность механизмов психологической защиты у больных фибромиалгией

При анализе распределения по доминирующим типам защит у больных фибромиалгией было установлено, что в наибольшем количестве случаев в качестве основных регистрировались «Реактивные образования» и «Интеллектуализация» (в 35,39 % и 21,2 % случаев). Следующими по частоте диагностировались «Проекция» (13,2 %), «Вытеснение» (11,5 %) и «Регрессия» (8,8 %). Такие психологические защиты, как «Отрицание» (4,4 %), «Компенсация» (3,5 %) и «Замещение» (1,7 %) были отмечены в незначительном проценте случаев.

Таким образом, наблюдаемая своеобразная «избирательность» использования некоторых психологических защит и их существенное напряжение (проявляющееся высокими значениями средних показателей) может свидетельствовать о достаточно ограниченном спектре возможностей психологической адаптации у больных фибромиалгией.

Рассмотренные взаимосвязи уровня субъективного контроля с используемыми психологическими защитами позволили отметить следующее: рост экстернальных установок по отношению к здоровью (Из) у больных фибромиалгией компенсировался за счет напряжения психологических защит «Регрессия» (r=-0,311 при р=0,03) и «Замещение» (r=-0,352 при р=0,017), в сфере межличностных взаимоотношений (Им) за счет напряжения «Регрессии» (r=-0,336 при р=0,044) и «Проекции» (r=-0,415 при р=0,005), в сфере общей интернальности (Ио) повышением напряженности «Проекции» (r=-0,326 при р=0,029).

Выводы. Таким образом, обнаруженные особенности психологической компенсации у больных с фибромиалгией представляют собой варианты дезадаптивных попыток личности совладания с болезнью, связанные с непринятием ответственности на себя за происходящее с ними события, в том числе и в условиях болезни. Данное открытие указывает на необходимость применения методов психологической помощи у больных фибромиалгией. Должна быть общепризнана важность эмоционального состояния пациентов, их отношения и убеждения, восприятие существующего заболевания и связанных с ним проблем. Если психосоциальные проблемы пациентов не решены или разрешены неадекватно, то больные не смогут соблюдать важнейшие аспекты лечебно-реабилитационного режима.

Рецензенты:

Зборовский А.Б., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии, военно-полевой терапии с курсом клинической ревматологии ФУВ ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, г. Волгоград.

Шилова Л.Н., д.м.н., заведующая кафедрой госпитальной терапии, военно-полевой терапии с курсом клинической ревматологии ФУВ ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, г. Волгоград.

Библиографическая ссылка

Сулейманова Г.П. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИЧНОСТИ И УРОВЕНЬ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ ФИБРОМИАЛГИЕЙ // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=14282 (дата обращения: 09.02.2026).