Увеличение общей антропогенной нагрузки на природную среду, сопровождающееся интенсификацией сельскохозяйственного производства, привело в последние десятилетия к значительному ухудшению качественного состояния земельных ресурсов. В результате низкой культуры земледелия, использования мощной техники с большим удельным давлением на грунт, недостаточного либо избыточного внесения минеральных и органических удобрений в пашню происходят процессы деградации сельскохозяйственных земель, выражающиеся в низкой биологической активности почв, обеднении их плодородного слоя, проявлении процессов эрозии, переувлажнения и заболачивания земель [6].

Интенсификация земледелия, основанная на широком применении удобрений, внедрении современных технологий обработки почвы, научно-обоснованных севооборотов, высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, современных высокоэффективных пестицидов обеспечила доведение среднегодовой продуктивности полевых севооборотов до 5–7 т/га и более в пересчете на зерновые единицы. В то же время обострилась проблема загрязнения тяжелыми металлами почвы и продукции растениеводства. Стало проблематичным получение чистой от тяжелых металлов продукции растениеводства [5].

Решение этого вопроса осложнилось в связи с тем, что прогресс человечества значительно усилил техногенную нагрузку на биосферу.

В районах орошаемого земледелия требуется более обстоятельный учет влияния орошения, средств химизации и других факторов на плодородие почв, урожайность и качество получаемой продукции, минерализацию и загрязнение поверхностных и грунтовых вод.

Задача мониторинга заключается в контролировании, оценке, прогнозировании и управлении состоянием основных показателей плодородия почвы и гидрогеологической среды с целью получения высоких и устойчивых урожаев хорошего качества при минимальных расходах воды и удобрений на единицу продукции, а также предотвращения загрязнения окружающей природной среды.

Мониторинг, осуществляемый на базе длительных стационарных опытов и специальных полигонов, целесообразно сопровождать лизиметрическими и микрополевыми опытами с меченым азотом [8].

Основными блок-компонентами агроэкосистем являются атмосфера, вода, почва, растения. Проведение мониторинга по каждому из этих объектов имеет определенные особенности [10].

Основной целью эколого-агрохимического мониторинга является создание высокоэффективных, экологически сбалансированных агроценозов на основе расширенного воспроизводства почвенного плодородия, поддержания важнейших функций почвенного покрова, максимального использования природно-климатических ресурсов, рационального использования средств химизации [4].

Задачи мониторинга:

-

организация широких наблюдений за изменением состояния агроэкосистем;

-

получение объективной, систематической и оперативной информации по регламентированному набору обязательных показателей, характеризующих функционирование всех основных блок-компонентов;

-

оценка получаемой информации;

-

прогноз изменения состояния агроценоза на ближайшую и отдаленную перспективу;

-

выдача решений, рекомендаций, консультаций на всех уровнях; предупреждение экстремальных ситуаций, выход из них, управление направленностью и эффективностью агроэкосистем [3].

Соблюдение основных принципов агроэкологического мониторинга, отражающих наиболее существенные черты изменения агроэкосистемы по каждому показателю под единым научно-методическим руководством, а также одновременное исследование основных блок-компонентов агроэкосистемы: почва – растение – вода. – это залог достоверности различий наблюдений по системе объектов, расположенных в различных природных зонах [2].

Локальный агроэкологический мониторинг осуществлялся в производственных условиях на испытуемых участках по 3 направлениям:

-

Мониторинг почвенного плодородия;

-

Контроль за химическим загрязнением почв тяжелыми металлами;

-

Контроль за качеством продукции [9].

Методикой выполнения работ выступили закономерности распределения элементов по почвенному профилю. Почвы для исследования были выбраны с естественным распределением элементов, характеризующимся увеличением их от поверхности к почвообразующей породе [7].

То есть загрязненные почвы обладают более высоким содержанием тяжелых металлов в самом верхнем горизонте, чем в нижележащих. Поэтому для расчета фонового содержания использовались образцы почв, для которых такое распределение не характерно [10].

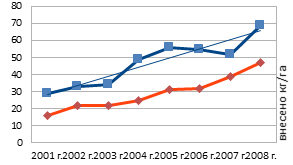

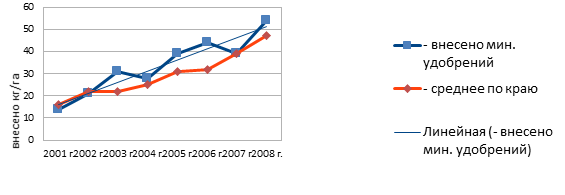

К загрязнителям почвы и растений, кроме прочих общеизвестных факторов, относят в том числе и агрохимикаты – минеральные, органические удобрения, мелиоранты. Удобрения в качестве источника питания растений, повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и плодородия почв изучаются сравнительно давно. Их роль как источника поступления в почву и растения тяжелых металлов и других загрязнителей изучается сравнительно недавно [4]. При эколого-агрохимическом мониторинге Центрального Предкавказья выявлены следующие показатели внесения минеральных удобрений (табл. 1).

Таблица 1. Объём внесения всех видов минеральных удобрений во всех категориях хозяйств

|

Год |

Агроклиматический район |

Всего по краю |

||||||

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

||

|

2001 |

0,2 |

2,6 |

17,8 |

17,2 |

8,7 |

1,1 |

0,3 |

47,9 |

|

2002 |

0,2 |

3,1 |

29,4 |

23,5 |

10,5 |

1,5 |

0,5 |

68,7 |

|

2003 |

0,4 |

4,0 |

36,1 |

21,9 |

11,0 |

1,8 |

0,7 |

75,9 |

|

2004 |

0,2 |

4,1 |

38,4 |

22,7 |

14,9 |

2,4 |

0,6 |

83,3 |

|

2005 |

0,3 |

4,7 |

45,4 |

30,5 |

15,7 |

2,4 |

0,8 |

99,8 |

|

2006 |

0,3 |

4,9 |

50,6 |

31,2 |

14,3 |

2,1 |

1,2 |

104,6 |

|

2007 |

0,4 |

6,2 |

58,3 |

40,9 |

16,4 |

2,4 |

1,1 |

125,7 |

|

2008 |

0,6 |

11,7 |

61,3 |

45,4 |

18,3 |

2,6 |

1,0 |

140,9 |

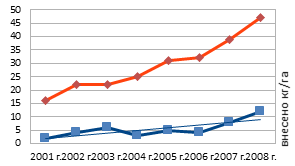

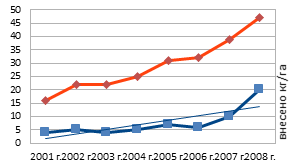

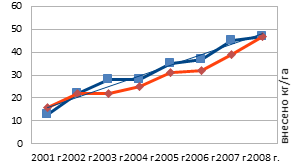

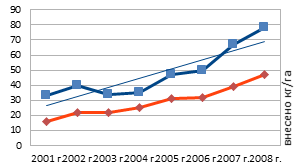

При статистической обработке данных использовались уравнения регрессии и построение линий тренда, которые однозначно показали устойчивую тенденцию роста использования удобрений и повышение интенсивности сельскохозяйственного производства по всем агроклиматическим районам.

I агроклиматический район

II агроклиматический район

III агроклиматический район

IV агроклиматический район

V агроклиматический район

VI агроклиматический район

VII агроклиматический район

Проводимый нами анализ по содержанию тяжелых металлов в используемых минеральных удобрениях показал, что наименьшее их количество содержит карбамид [6]. Такие токсичные металлы, как кадмий и свинец – в этом удобрении они не обнаружены вообще. Таким образом, можно утверждать, что карбамид по сравнению с прочими азотными удобрениями относительно безопасен (табл. 2).

Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в азотных удобрениях

|

Удобрение |

Содержание, мг/кг |

||||||||

|

Cu |

Zn |

Cd |

Mn |

Pb |

Cr |

Co |

As |

Ni |

|

|

Производитель – Невинномысский Азот |

|||||||||

|

Карбамид |

14,0 |

12,0 |

– |

24,5 |

– |

16,5 |

0,3 |

0,1 |

10,0 |

|

Аммиачная селитра |

8,2 |

13,0 |

0,1 |

33,5 |

0,1 |

10,5 |

0,3 |

– |

6,5 |

|

КАС |

42,0 |

38,5 |

– |

126 |

0,5 |

55 |

0,8 |

– |

18,0 |

|

Производитель –Новомосковский завод |

|||||||||

|

Карбамид |

14,6 |

14,0 |

– |

27,0 |

– |

16,0 |

0,44 |

0,2 |

11,2 |

|

Аммиачная селитра |

9,0 |

14,0 |

0,1 |

35,0 |

0,1 |

12,0 |

0,5 |

– |

8,0 |

|

КАС |

40,0 |

42 |

– |

135 |

8,0 |

62 |

8,0 |

– |

22 |

|

Сульфат аммония |

24,0 |

44,0 |

0,5 |

130 |

8,0 |

60 |

8,0 |

7,0 |

26,0 |

В общем анализ показал, что фосфорные удобрения содержат в себе наибольшее число тяжелых металлов, азотные и калийные – наименьшее. Среднее положение между фосфорными и калийными удобрениями по содержанию тяжелых металлов занимают сложные. По степени негативного влияния на агроэкосистемы Центрального Предкавказья тяжелые элементы расположились в следующем порядке: кадмий < медь < свинец < никель < цинк [1].

Также выявлено, что применение умеренных норм удобрений под сельскохозяйственные культуры в различных агроклиматических районах региона не оказывало существенного влияния на содержание тяжелых металлов как в основной, так и в побочной части растительной продукции (табл. 3).

Таблица 3. Влияние удобрений на содержание валовых форм тяжелых металлов в почвах Центрального Предкавказья, 2001–2008 гг.

|

Вариант |

Содержание тяжелых металлов, мг/кг почвы |

|||

|

Cu |

Zn |

Mn |

Co |

|

|

Каштановая почва |

||||

|

– N30 P20 |

19,0 19,0 |

25,0 25,5 |

455 460 |

18,5 18,5 |

|

Темно-каштановая почва |

||||

|

– N30 P20 |

18,5 18,7 |

23,0 23,8 |

460 460 |

12,0 12,0 |

|

Южный чернозем |

||||

|

– N60 P40 |

18,3 18,4 |

25,0 25,5 |

445,0 440,0 |

12,0 12,1 |

|

Обыкновенный чернозем |

||||

|

– N60 P40 |

18,6 18,5 |

26,5 27,0 |

435,0 435,0 |

12,0 12,0 |

В целом результаты исследований показывают, что при использовании удобрений основными источниками поступления в растения являются: цинка – навоз, свинца – фосфорные удобрения, меди – органические и фосфорные удобрения, кадмия – фосфорные и калийные удобрения.

Таким образом, применение оптимальных научно обоснованных норм удобрений под сельскохозяйственные культуры не вызывает избыточного накопления в продукции растениеводства тяжелых металлов и радионуклидов.

Хотя результаты анализов и позволяют утверждать, что химизация земледелия не ведет к интенсификации загрязнения почв и продукции тяжелыми металлами и радионуклидами, тем не менее контроль за их содержанием в объектах окружающей среды региона необходим.

Среднее содержание тяжелых металлов в почвах исследованных агроэкосистем Центрального Предкавказья значительно ниже ОДК. Верхний предел их содержания в долях ОДК составляет: для свинца – 0,1; цинка, марганца и никеля – 0,3–0,4; кадмия – 0,5. Содержание меди в аллювиально-луговой почве выше и составляет 0,7 ОДК, в большинстве других почв оно не превышает 0,2 ОДК.

Площадь сельскохозяйственных угодий, загрязненных тяжелыми металлами, в исследованном формате не превысила 0,5 % от всей обследованной площади.

Усовершенствовать проводимые исследования элементов агроэкологического мониторинга предлагаем, учитывая привязку вида загрязнителя к его территориальному расположению. Ведь факторы, характерные для одной территории, могут не оказывать такого же влияния на другую. Использовать при этом необходимо ту же математическую модель с уравнением регрессии и исследованием тренда, что и при изучении влияния удобрений. Но как значение основного влияющего фактора взять, к примеру, загрязнение почвы нефтепродуктами, так как это актуально для восточных районов Предкавказья, где в настоящее время разработаны несколько десятков газонефтяных месторождений.

Рецензенты:

Подколзин А.И., д.б.н., профессор кафедры агрохимии и физиологии растений, ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», г. Ставрополь.

Есаулко А.Н., д.с.-х.н., профессор, кафедра агрономической химии и физиологии растений, ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», г. Ставрополь.

Библиографическая ссылка

Гурская Э.Д., Подколзин О.А., Вергунов И.Ю., Кретов Л.Т., Кипа Л.В., Одинцов С.В., Шопская Н.Б., Жихарева М.С., Халин И.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В АГРОЛАНДШАФТНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=13870 (дата обращения: 08.01.2026).