Введение. Изменения современного общества требуют от специалистов высокой профессиональной компетентности. Только профессионалы способны к непрерывному самосовершенствованию, постоянному пополнению и расширению своих знаний и умений, способны учиться всю жизнь [3, 7, 8]. Подготовка специалистов с высоким уровнем компетентности возможна при условии проведения обучения студентов медицинского вуза на системно-моделирующем уровне, предполагающем субъект-субъектные отношения [1,8].

Ответ на вопрос о том, является ли студент субъектом педагогической деятельности, можно получить, установив выраженность определенных диагностических признаков. Студент может быть признан субъектом учебной деятельности, если он:

-

обладает устойчивой учебной мотивацией;

-

проявляет активность в ситуации новой задачи;

-

умеет ставить перед собой, преподавателем и/или сверстниками вопросы, которые, по его мнению, следует решить;

-

в процессе решения задачи может объяснить, что он делает и зачем;

-

проанализировав ход своего размышления или свою деятельность, может найти ошибку, которая и привела к неверному решению;

-

планирует свою деятельность (в том числе и поисковую); знает, что будет делать в начале своего поиска, и предполагает чем этот поиск может быть завершен;

-

стремится к саморегуляции (самоконтролю, самокоррекции, самокомпенсации);

-

осознает противоречия своего развития, что позволяет их устранить, обеспечить баланс и гармонию;

-

выражает стремление к самореализации и творческому созиданию [4,5,6].

Следуя вышесказанному, в процессе формирования профессиональной компетентности будущего врача необходимо исходить из психологической характеристики студента как субъекта деятельности, исследование которой «начинают с анализа мотивационно-целевой основы учения, так, как цели любой деятельности и стоящие за ними потребности, ценности и мотивы являются ведущим и системообразующим звеном» [9].

Следовательно, важным элементом образовательного процесса в медицинских вузах является выяснение уровня субъектности и особенностей мотиваций учебной деятельности студентов в процессе изучения предмета для последующего развития у них мотивации к учебной и профессиональной деятельности с учетом включенности данной мотивации в контекст жизнедеятельности современного врача. Это обусловило проблему исследования и ее цель.

В соответствии с целью определены следующие задачи исследования:

-

Изучение и анализ психолого-педагогической, социологической и исторической литературы по проблеме;

-

Определение учебной мотивации студентов и уровня выраженности признаков субъектности у студентов на начальном этапе изучения предмета «гистология»;

-

Обработка и анализ полученных результатов исследования.

Исследование проводилось во 2 семестре 2012–2013 уч. гг., в первый месяц изучения дисциплины «Гистология». В опытно-экспериментальной работе приняло участие 98 студентов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов Северо-Осетинской государственной медицинской академии и эксперты – преподаватели дисциплины высокого уровня педагогического мастерства.

Были выбраны следующие методы эмпирических исследований: наблюдение, беседа, письменный опрос, анкетирование, тестирование.

Беседа и письменный опрос проводились в свободной форме и затем дополнялись структурированным интервью. В исследовании использовались методики: «Изучения мотивации обучения в вузе» Т.И. Ильиной, методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов», модифицированная А.А. Реаном и В.А. Якуниным, методика «Мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А.А. Реана)». Обработка результатов эксперимента проведена с помощью программы microsoft EXCEL.

Результаты исследования

Наблюдение, беседа и письменный опрос выявили у большинства студентов (86 %) низкий и очень низкий уровень субъектности.

Анализ письменного опроса показал: студенты, принимавшие участие в исследовании, не обучены умению постановки и самостоятельному решению учебной задачи. У них отсутствуют умения саморегуляции (самоконтроль, самокоррекция и т.д.). Они не осознают противоречий своего развития и считают, что имеющиеся проблемы действуют извне и не зависят от них. Поэтому не способны самостоятельно решать учебные проблемы, а в ситуации новой задачи не проявляют активности и самостоятельности.

Наблюдение, беседа и интервью выявили: с большим трудом, при помощи преподавателя студенты анализируют ход своего размышления или свою деятельность, не умеют найти ошибку, которая привела к неверному решению. При условии выбора почти все они предпочитают субъект-объектные отношения. В результате учебная деятельность протекает на репродуктивном или адаптивном уровнях и, как правило, не достигает локально-моделирующего уровня.

Письменный опрос в свободной форме и структурированное интервью показали: учебная деятельность не оправдывает ожидания вчерашнего абитуриента (83 %). Начиная учебу в вузе, он сталкивается со многими непредвиденными трудностями. С первых дней учебы студент-первокурсник обнаруживает, что учеба в вузе сложнее его представлений о ней. В личных беседах с испытуемыми выяснилось, что они лишь в самой общей форме представляют специфику учебной деятельности в вузе, сущность социально-педагогической адаптации. 73 % студентов своё решение о выборе вуза связывали с престижностью ВУЗа, с желанием родителей видеть в ребёнке только врача, с суммой баллов, полученных на ЕГЭ.

На следующем этапе был проведен анализ данных, полученных в процессе исследования мотиваций с использованием вышеназванных методик.

-

Методика изучения мотиваций обучения у студентов первого курса (методика Т.И. Ильиной) выявила: преобладание у них мотива «Получение диплома» – 8,5 баллов, в сравнении с мотивами «Овладение профессией» – 3 балла и «Приобретение знаний» – 1,2 балла. Стремление приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов доминируют у испытуемых над стремлением к приобретению знаний, любознательностью и стремлением овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально важные качества.

-

Исследование мотивов учебной деятельности (А.А. Реан, В.А. Якунин) определило: наиболее часто называемыми мотивами у студентов по степени значимости были следующие: «обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности», «успешно учиться, сдавать экзамены на “хорошо” и “отлично”», «получить диплом», «выполнять педагогические требования», «избежать осуждения и наказания за плохую учебу», «быть примером для сокурсников». Эти данные не совпадают с результатами экспертной оценки. Так, по результатам экспертной оценки у студентов доминировали мотивы: «избежать осуждения и наказания за плохую учебу», «выполнять педагогические требования», «добиться одобрения родителей и окружающих».

-

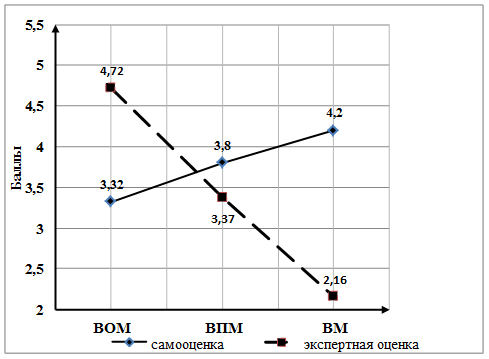

Методикой мотивации учебной деятельности (К. Замфир, А.А. Реан) установлено достоверное (p<0,001)доминирование внешних отрицательных мотиваций (4,72 балла) над внешними положительными (3,37 балла) и внутренними мотивациями (2,17 балла). При этом экспертные оценки имели достоверные отличия от самооценки студентов (рис.1). Испытуемые считали доминирующими внутренние и внешние положительные мотивации.

Результаты, полученные на этом этапе исследования, позволяют сделать вывод о завышенной самооценке у студентов, принимавших участие в эксперименте. Доминирование внешних отрицательных мотиваций и завышенная самооценка являются препятствием для создания субъект-субъектных отношений, а также приводят к нарушению механизмов адаптации испытуемых в новом звене педагогического маршрута [2]. Так как известно – среди психологических механизмов адаптации главенствующее место занимает самооценка.

Рис. 1. Мотивации учебной деятельности (в баллах):

ВОМ – внешние отрицательные мотивы;

ВПМ – внешние положительные мотивы;

ВМ – внутренние мотивы.

Завышенная самооценка провоцирует постановку целей выше реальных возможностей, пренебрежение необходимой информацией, снижение субъективной вероятности неуспеха, охлаждающее действие успехов и сильное эмоциональное переживание неудач. Резко завышенная самооценка может создать на определенном этапе заниженную мотивацию. Последствия слабой самооценки – пассивность, отклонение от ответственности, склонность к обретению очень легких заданий, занижение субъективной вероятности успеха. Результатом неадекватной самооценки, как правило, становится неполная реализация возможностей человека в профессиональной деятельности, а в ряде случаях – отказ от нее.

Анализ данных по исследованию мотивации и уровня субъектности у студентов первого курса в начале изучения гистологии позволяет сделать следующие выводы:

-

Частота называемых мотивов, уровень самооценки и соотношение мотиваций у студентов не совпадают с оценками экспертов;

-

Мотивационный комплекс неоптимальный – доминируют внешние отрицательные мотивации;

-

Изучение предмета происходит на фоне проблем, связанных с продолжающейся социально-психологической адаптацией студентов;

-

У студентов зафиксирован «сдвиг мотива на цель», т.е. оценка как цель, но не как результат учебной деятельности;

-

Учебный процесс для большинства студентов, принимающих участие в эксперименте, не является личностно значимым, поскольку обучение в предшествующем звене педагогического маршрута проводилось на предметно ориентированной основе;

-

Отсутствуют четко сформулированные представления о конечной цели обучения, программе деятельности и результатах;

-

Отсутствуют условия для успешной самореализации студента, т.к. познание и самоизменение не являются личностными ценностями студента.

Теоретико-методологические и эмпирические исследования по определению мотиваций учебной деятельности и уровня субъектности у студентов первого курса на начальном этапе изучения гистологии, экспериментальные оценки специалистов в этой области позволяют разработать программу и приступить к решению задач, направленных на оптимизацию процесса формирования профессиональной компетентности в процессе изучения дисциплины.

В создаваемой программе необходимо отразить возможности для постоянного осмысления студентами и преподавателями основных параметров обучения, своих действий и изменений личности студента в процессе обучения.

Все существующие программы по дисциплине ориентированы на информирование, поэтому создаваемая программа должна быть основана на самостоятельности и субъектности студентов на всех этапах обучения: от целеполагания, осмысления, планирования, реализации, своей деятельности в процессе обучения до ее контроля и коррекции.

Поскольку уровень самостоятельности и субъектности студентов определяется степенью их активного участия в процессе обучения, в разрабатываемой программе следует четко определить, где и как часто инициатива будет предоставлена студентам.

Как правило, студент готов учиться только тому, что на его взгляд ему нужно, поэтому результаты учебной деятельности необходимо формулировать в перспективе открывающихся возможностей.

Если на каждом этапе обучения дисциплине четко сформулированы цели, правильно выбраны пути их реализации, достигаются результаты, учебная деятельность становится творческим процессом для самого студента, а весь процесс станет средством самопознания, саморазвития и самовоспитания.

В результате у студента формируется устойчивая позиция своих собственных убеждений. Он является творческой индивидуальностью. Что позволяет ему самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность за принимаемые решения, уметь анализировать свои ошибки и исправлять их, и как результат – процесс формирования высокой профессиональной компетентности начинается с первых дней обучения в вузе.

Рецензенты:

Каргиева З.К., д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии Северо-Осетинского государственного университета, г. Владикавказ.

Джиоев И.Г., д.м.н., профессор кафедры нормальной физиологии Северо-Осетинской государственной медицинской академии, г. Владикавказ.

Библиографическая ссылка

Акоева Л.А., Гиреева Л.А., Таболова Л.С. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВАЦИЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГИСТОЛОГИЯ» // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=13808 (дата обращения: 11.02.2026).