Региональная экономическая политика подразумевает дифференцированную диагностику экономических регионов страны с целью выработки направлений развития. Помимо чисто экономических задач, можно отметить такие факторы, как социальные, политические, а также охраны окружающей среды. Экономические мотивы обычно рассматриваются как наиболее важные, однако их относительная важность неодинакова в зависимости от страны.

Так, важным экономическим фактором формирования эффективной региональной политики выступают отношения, которые могут существовать между региональным неравенством и ростом инфляции. Британские ученые (Needleman (1965), McCrone (1966), Тhomas и Storey (1971), Brown (1972), Sadler, Archer и Owen (1973)) были первыми, которые привлекли внимание к этой проблеме[15].

Другой фактор, обусловливающий важность региональной экономической политики, – это общая озабоченность состоянием окружающей среды. В конце 60-х годов минувшего века региональная экономическая политика во многих европейских странах стала все более связанной с фактическими целями планирования в экологической области.

Еще один фактор – социальная составляющая региональной экономической политики. Первоначально региональная экономическая политика вообще в большей степени, если не всецело, мотивировалась в европейских странах именно социальной направленностью. Только в конце 50-х и начала 60-х годов экономические проблемы стали доминирующими. В настоящее время социальные факторы занимают важное место (Taylor и Wren, 1997) и заключаются в:

-

стремлении к полной занятости;

-

распределении регионального дохода;

-

проблеме благосостояния.

Наконец, необходимо отметить такой фактор, как политические проблемы. Шнейдер (Schneider) (1968), Taylor и Wren (1997) – авторы, которые подчеркивают политическое значение региональной экономической политики на национальном уровне. Согласно Шнейдеру, неоправданно большие различия в среднем реальном доходе на душу населения по регионам имеют важные политические последствия [17]. Результаты национальных выборов во многих европейских странах в 60-е годы прошлого века и позже доказали, что население в менее развитых регионах скорее склонно к протестному голосованию, чем люди в более благополучных регионах.

Региональная экономическая политика, или региональное планирование, включает все формы общественного вмешательства, направленные на улучшение географического распределения экономической деятельности [19].

Общая цель любой национальной региональной политики – достижение более эффективного и равноправного межрегионального распределения экономического развития (активности) и благосостояния [18].

Региональная экономическая политика имеет четыре составляющих: цели, стратегии, инструменты и оценку.

В реальной действительности цели региональной политики в значительной степени заданы наиболее важными проблемами. Так, в слаборазвитых регионах главная цель состоит в том, чтобы создать индустриальную структуру или сферу услуг в преобладающей сельскохозяйственной среде. В депрессивных регионах, где главная проблема заключается в отсталой структуре отраслей промышленности, цель такой политики может быть определена как адаптация или конверсия экономики региона, чтобы снизить уровень безработицы и увеличить доход на душу населения.

В 60-е годы минувшего столетия проблемы слаборазвитых или депрессивных регионов во многих странах рассматривались в контексте проводимой правительственной политики, нацеленной на достижение максимальных темпов роста национального продукта в сочетании с ценовой стабильностью и равновесием платежного баланса.

Стратегия – это планы, программы и правила политики, которые предлагают своего рода директиву в реализации долгосрочных целей.

Стратегия для региона имеет очень большое количество измерений. Особенности конкретного региона определяют и специфику выбранной стратегии.

Явная несбалансированность в социально-экономическом развитии между массой развитых регионов и менее развитыми регионами заставила некоторые страны предпринять меры, дополняющие материальные стимулы развития. Речь идет, в частности, об ограничительных мерах. Так, целая система средств контроля направлена на ограничение инвестиций в регионы, которые уже достаточно развиты или даже «чрезмерно» развиты. Ее реализация знаменует дальнейшее соединение целей общенационального планирования и региональной экономической политики [16].

Меры ограничения применялись в четырех странах ЕС и были в числе главных инструментов региональной политики в Великобритании и Франции. Великобритания вообще стала первой страной, которая применяла меры ограничения регионального развития еще с 1948 года.

В 70-е годы XX столетия парламентами Италии и Нидерландов были приняты законы, ограничивающие рост в некоторых областях, но и эти законы полностью не были реализованы. Примерно в те же годы потребность в специальных мерах была объектом общественного обсуждения в Германии и Дании.

Проблема, в частности, видится в том, что столичные регионы сосредоточили непропорционально высокую долю не только правительственных, но и в целом государственных учреждений. Для этих регионов административная функция начинает играть роль, подобную функционированию частного сектора.

Централизация государственных учреждений – главная причина скопления административных функций в отдельных областях, и их децентрализация способна помочь создать более равномерные экономические условия развития в других регионах.

Большинство инструментов макрополитики изначально не задумывались специально как региональные инструменты, однако они могут иметь важное значение в региональном развитии. Среди них: правительственные схемы предпочтения при передаче контракта на тендерах помогающим конкретному региону фирмам, дифференцированная по регионам схема налоговых льгот, дифференцированная кредитная политика, региональные трансферты. Armstrong и Taylor также упоминают региональный внешнеторговый тариф и другие торговые меры.

Главный инструмент макрополитики, который также не задуман как региональный инструмент, но имеет региональную направленность, – это фискальная политика, включающая расходы на социальные нужды. Инструменты фискальной политики включают две формы: автоматические стабилизаторы и контролируемые действия. Лучшие примеры в налогообложении – прогрессивные ставки подоходного налога и пособия по безработице. Доход от подоходного налога может быть изменен посредством регулирования налоговых ставок или базы налогообложения дохода работников.

Еще один элемент макрополитики, применяемый в региональной политике, - трудовая рыночная политика. Имеются два различных подхода к сокращению безработицы в менее развитых регионах. Первый – это основанный на рыночных мерах подход, предполагающий сосредоточение на увеличении гибкости трудовых рынков. Второй направлен на увеличение производственного потенциала менее развитых регионов.

В некоторых странах развита система льготного кредита, которая имеет одно важное преимущество: проекты с финансовой точки зрения оценены частным или учреждением государственного кредита, которое дает общественному агентству большую степень гарантии эффективного использования правительственных денежных средств. Другое преимущество состоит в том, что эта система помогает мобилизовать значительные капиталы в начальной стадии осуществления проектов.

Существует специальная транспортная финансовая субсидия – инструмент типично регионального применения, предназначенный для компенсации транспортных затрат по достижению отдаленных мест. Транспортная финансовая субсидия наиболее характерна для Финляндии и Швеции.

Помимо макрооценки, существует также микрооценка региональной политики.

Экономический кризис середины 70-х годов усилил проблему некоторых традиционно недостаточно развитых регионов стран ЕЭС. Действительно, в период экономического кризиса национальные правительства обладают меньшими возможностями в области региональной политики и ограничивают свои приоритеты проблемами занятости, инфляции и платежного баланса. Второй негативный момент касался сбоев в самом функционировании системы «Общего рынка».

Поэтому начиная с 1986 с принятием Единого Европейского акта и после – с принятием Маастрихтского и Амстердамского договоров, проблему стали решать следующим способом: «экономическое и социальное единство» стало главной целью региональной политики ЕЭС/ЕС.

В целом региональная политика ЕЭС/ЕС нацелена на улучшение экономических возможностей регионов и поэтому является в полном смысле слова экономической политикой и не ограничивается лишь перераспределением доходов между регионами.

Doyle (1989) вообще рассматривает устранение межрегиональных различий как одну из главных целей европейской интеграции [14].

Рассматривая региональную политику развитых государств, необходимо иметь в виду, что в разных странах она по-разному сочетается с элементами отраслевой (структурной) политики. В целом ряде стран, например, в Финляндии, Швеции, Бельгии, Люксембурге, Великобритании, такой традиционный метод регулирования территориального развития, как создание инфраструктуры (развитие транспорта, связи, образования и здравоохранения), официально региональной политикой не считается, и относится скорее кобщенациональной политике [11]. На наш взгляд, для корректного сопоставления опыта разных стран необходимо по возможности учитывать сопоставимый набор мероприятий.

Цели, задачи и масштабы региональной политики отличаются как по странам, так и в зависимости от исторических периодов в одних и тех же странах, причем это зависит от [8]:

-

уровня социально-экономического развития общества (необходимым условием успешного регулирования территориального развития служит наличие значительных финансовых ресурсов – чем благополучнее страна, тем больше средств она может выделить на проведение региональной политики);

-

стадий циклов развития экономики (так, в годы благоприятной экономической конъюнктуры средства направляются главным образом на поддержку отсталых районов, в годы кризисов – на структурную перестройку в целях повышения конкурентоспособности экономики, при этом помощь отсталым районам сокращается в пользу старопромышленных и передовых территорий);

-

взглядов правящих политических партий и господствующей экономической школы;

-

в некоторых странах – от остроты этнических вопросов (когда на региональную политику возлагается решение национальных проблем).

Необходимо отметить отдельные мероприятия по государственному регулированию экономического развития территорий проводились в крупных странах еще в19 –начале 20 вв. Однако эти мероприятия носили эпизодический характер и преследовали ограниченный круг целей, основной из которых являлось укрепление оборонного потенциала государства в период назревания крупных войн за передел мира. Эта цель достигалась в основном за счет правительственной поддержки строительства транспортной инфраструктуры (сети железных дорог, судоходных каналов) и заводов (главным образом, военного машиностроения).

Наибольший размах государственное стимулирование промышленности получило в Японии. Для преодоления разрыва с мировыми индустриальными лидерами в 1863-1880 гг. на полученные от сбора налогов средства правительство строило новые фабрики и заводы, которые впоследствии за небольшую компенсацию передавались в частные руки. На базе этих предприятий в конце 19 в. опять-таки при содействии государства развились крупные промышленные концерны («Мицуи», «Мицубиси» и др.). В основном все такие предприятия были сосредоточены в районе новой столицы Японии — Токио [6].

Усиление экономического потенциала отдельных территорий в ряде случаев было связано с достижением каких-либо внутриполитических целей. Так, например, после объединения Германии в 1871г. под гегемонией Пруссии власти последней всячески стремились возвысить свою столицу – Берлин. Он должен был стать противовесом крупным городам Запада и Юга страны (Гамбургу, Франкфурту-на-Майне, Мюнхену). Не занимая особо выгодного экономико-географического положения, Берлин, тем не менее, стал одним из важнейших железнодорожных узлов Европы. Строительство каналов превратило город и в крупный порт. Стимулировалось также развитие берлинской промышленности [4].

В США и России поддерживалась колонизация малоосвоенных территорий. В США, например, колонисты получали землю к западу от Миссисипи бесплатно: им было роздано свыше 90 млн. га земли, на которых было устроено свыше 1 млн. новых ферм. Это стимулировало и приток европейских переселенцев в страну — за 1871-1910 гг. в США въехало 20,5 млн. человек, что в свою очередь способствовало промышленному подъему не только на Западе страны, но и на Северо-Востоке [5].

В России столыпинская аграрная реформа 1906-1911 гг. также включала в себя поддерживаемое правительством переселение сельских жителей из густонаселенных центральных районов Российской империи в малонаселенные окраинные местности — Сибирь и Дальний Восток. При этом преследовались такие цели, как ликвидация крестьянского малоземелья, интенсификация сельского хозяйства на основе частной собственности, увеличение товарности крестьянского хозяйства [3].

Однако целенаправленное регулирование территориального развития все же началось лишь в период между двумя мировыми войнами, что в немалой степени было связано с необходимостью проведения специальных мероприятий в регионах, в наибольшей степени пострадавших в результате мирового экономического кризиса 1929-1932 гг.[7]. К числу наиболее известных проектов 20-30-х гг. относятся программа развития региона долины реки Теннесси в США, образование единого органа для упорядочения индустриального развития всей Рурской области в Германии, создание польдеров на месте осушаемого залива Зёйдерзе в Нидерландах. Первый специальный закон (SpecialAreasDevelopmentAct), регулирующий развитие территорий, был принят в 1934г. в Великобритании (что неудивительно, поскольку, будучи родиной первой промышленной революции, эта страна раньше других столкнулась с проблемой структурно кризисных территорий, и уже в 20-е гг. городам и ареалам с высоким уровнем безработицы выделялись единовременные дотации [2]).

В послевоенный период подлинный размах получило регулирование территориального развития. Причем вполне правомерно говорить о том, что первоначальные мероприятия государственного регулирования территориального развития стали ответом на острые социально-политические проблемы, и лишь через какой-то период времени в различных странах стали пересматривать стратегии региональной политики в целях достижения большей ее экономической эффективности.

В 60-70-е годы начинается следующий этап развития региональной политики, ознаменовавшийся, во-первых, сменой приоритетов государственного регулирования территориального развития в ключевых европейских странах: противоречивость результатов государственного регулирования территориального развития в 50-60-е годы породила развитие теоретических исследований и корректировку действий государства.

Во-вторых, в 60-70-е годы произошло увеличение числа стран, где стало проводиться значимое по своим масштабам государственное регулирование территориального развития.

В СШA и Канаде, Японии, развивающихся странах в 50-е гг. интенсивное государственное регулирование территориального развития не проводилось. Появление интереса к нему в 60-70-е гг., как и в западноевропейских странах в 40-50-е гг., также было порождено обострением социально-политических и экономических проблем.

В 80-90-е годы минувшего столетия во многих странах происходили изменения в масштабах и инструментарии региональной политики, причем общей тенденцией является поиск оптимальной ее роли в тех странах, где регулирование до 80-х годов было чрезмерным, оно подверглось сокращению, против, где изначально регулирования практически не было, оно появилось. Одним из наиболее важных событий в мировом опыте государственного регулирования экономического развития регионов стал переход бывших социалистических стран Европы к соответствующей рыночным отношениям региональной политике.

Автор считает необходимым отметить, что 80-90-е годы минувшего столетия одновременно шел и поиск оптимальной степени децентрализации в принятии экономических решений.

Особенностью государственного регулирования экономического развития регионов во многих развитых странах мира стало согласование региональной экономической политики с другими направлениями государственного вмешательства в экономику. Прежнее регулирование регионального развития, имевшее своего рода автономный характер по отношению к общей экономической политике, порождало множество противоречий. В частности, преобладание социальных целей и компенсация регионального неравенства путем создания равноценных условий жизни населения в любой точке страны мешали эффективной пространственной организации экономики, приводили к выделению огромного числа якобы «проблемных» районов. Другим мотивом согласования различных направлений экономической политики стала низкая результативность региональной политики, средства, на проведение которой во всех странах ограничены [9].

В настоящее время государственное регулирование экономического развития регионов в разных странах имеет много общего; например, в странах-членах ЕС это в немалой степени связано с унифицирующим влиянием общеевропейской региональной политики, некоторые небольшие страны все чаще полностью подстраивают свою региональную политику под стандарты ЕС. При этом, однако, остается и национальная специфика, обусловленная различиями в уровне экономического развития стран, наличием особых проблем регионального развития, а также некоторой инерционностью региональной политики (во многих странах инструменты региональной политики отличаются довольно высокой стабильностью).

В Швейцарии с 1978г. главной целью региональной политики становится создание и сохранение рабочих мест, следовательно, осуществляется содействие относительно отсталым регионам (горным аграрно-индустриальным, а также старопромышленным), в том числе за счет снижения налогового бремени.

Правда, уже в 1980г. в условиях развития государственной политики содействия нововведениям (внедрению новых технологий и продуктов для повышения конкурентоспособности на мировых рынках) при достигнутом высоком уровне развития инфраструктуры по всей территории страны для центрального правительства основной задачей становится создание крупных объектов в любом районе Швейцарии [13].

В США федеральное регулирование экономического развития регионов обретает «второе дыхание» с принятием закона о развитии территорий в 1961г. Правительство расширило свою финансовую и техническую помощь отстающим районам, притом, что в 60-е гг. происходило перенесение многих решений в области регулирования территориального развития с уровня штатов и местных органов власти на федеральный уровень [10].

Резкое сокращение финансирования мероприятий региональной политики произошло при президентстве Рейгана. Из всех региональных программ сохранились лишь программы для Аппалачей и долины реки Теннесси. В то же время в 80 гг. получили развитие и новые методы регулирования территориального развития. Так, например, для улучшения ситуации с отрицательным платежным балансом были активизированы мероприятия по стимулированию экспортной деятельности штатов.

В Канаде ограниченность результатов мероприятий бюджетного федерализма показал кризис конца 50-х гг. Власти пришли к выводу, что экономически эффективнее создать условия для роста в отсталых районах, чем постоянно их поддерживать. Угроза целостности страны (власти других провинций были недовольны общеэкономической политикой, ведущей к развитию провинции Онтарио) вынудила активизировать регулирование территориального развития.

Одной из важнейших составляющих процесса разработки и реализации региональной политики является правильный выбор регионов, в которых будет стимулироваться или, наоборот, ограничиваться экономический рост. Процесс выбора регионов – объектов региональной политики состоит из нескольких этапов:

-

выбора сетки регионов, которые могут стать объектами региональной политики (такими регионами могут быть единицы одного из уровней административно-территориального деления или специально выделенные районы);

-

выбора показателей социально-экономического развития регионов, на основе анализа которых принимается решение об отнесении тех или иных территорий к объектам региональной политики;

-

типологии регионов, которая необходима для правильного выбора инструментов региональной политики;

-

выделения полюсов роста (в тех случаях, когда региональная политика основывается на концепции полюсов роста);

-

определения числа поддерживаемых регионов, точнее – оптимальной доли населения, проживающего в районах финансового стимулирования.

Перераспределение средств между регионами всегда вызывает недовольство: получающие финансовую поддержку территории считают ее размеры недостаточными, не получающие поддержку обычно полагают масштабы перераспределение чрезмерными. Поэтому процесс выбора районов финансового стимулирования стремятся сделать максимально объективным, что достигается в первую очередь за счет использования различных социально-экономических показателей. И хотя некоторые специалисты полагают, что по-настоящему открытый механизм выбора районов существует лишь в Великобритании, Дании, Португалии и частично в Германии [11], та или иная степень формализации этого процесса существует практически во всех странах.

Таблица 1.

Показатели, используемые для выделения регионов - объектов региональной политики

|

Страны |

Уровень безработицы | Прогноз рынка труда | Демографические показатели | Низкая плотность населения | ВВП на душу населения | Структурные показатели | Доходы населения |

Инфраструктурные показатели |

Прочие показатели |

|

ЕС |

+ | + |

|

||||||

|

Великобритания с 1984 г. |

+ |

+ |

|

+ |

|||||

|

Ирландия с 1952 г. |

+ |

|

+ | + | + |

|

|||

|

Германия в 60-е гг. |

|

||||||||

|

Германия с 1969 г.* |

+ | + | + | + |

|

||||

|

Франция в 50-е гг. |

+ |

|

|||||||

|

Франция с 1964 г. |

+ | + | + |

|

|||||

|

США с 1961 г. |

+ | + | + | + |

|

+ | |||

|

США с 1965 г.** |

+ | + | + | + |

+ |

+ | |||

|

Чехия с 1993 г. |

+ | + | + | + | + | + | + |

+ |

+ |

Источник: Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты государственного регулирования. – М.: Эдиториал УРСС, 2002.

* Показатели для «Совместной задачи совершенствования территориальной хозяйственной структуры» - основного инструмента региональной политики в Германии.

** Показатели для программ развития многоштатных регионов.

Основным используемым для определения проблемных регионов является уровень безработицы. Помимо перечисленных в таблице 2.1.1 стран, существенное внимание этому фактору уделяется в Нидерландах, Бельгии, Дании, Франции, а также Венгрии. Если сравнить друг с другом страны ЕС, то окажется, что на показателе безработицы делается акцент в более развитых странах, на показателе ВВП на душу населения - в менее развитых (что объясняется, по крайней мере, отчасти недостаточной достоверностью данных по безработице, связанной с неполной занятостью, и высоким уровнем миграции). В США с 1961 г. при выделении проблемных регионов учитывался не только общий уровень безработицы, но и доля долговременной безработицы.

Наряду с уровнем безработицы во многих странах Европы (в соответствии со стандартами ЕС) используется ВВП на душу населения. В целом ряде стран показатели ВВП заменяются или дополняются показателями доходов населения (в Германии с 1969г. это заработная плата, в Чехии – наличный доход на душу населения).

Несмотря на простоту и прозрачность, определение регионов – объектов региональной политики на основе статистических показателей имеет свои недостатки: объективность формализованных подходов относительна, а сами показатели не всегда достоверны и зачастую не отражают реальных проблем.

Субъективным в формализованных методиках отбора регионов является, во-первых, выбор используемых социально-экономических показателей (в зависимости от того, каким показателям отдается предпочтение, выигрывают те или иные территории), во-вторых, расчет комплексных (интегральных) показателей — ни использование способа трансформации единичных индикаторов для их сравнимости друг с другом, ни придание весов единичным индикатором обычно никак не мотивируются. В Германии при составлении сетки районов финансового стимулирования интегральный показатель рассчитывается примерно по 20 вариантам (с включением/исключением частных индикаторов, их стандартизацией или нормированием, приданием им разных весов). И решение вопроса о том, какой вариант расчетов использовать, во многом носит политический характер.

Названные выше существенные недостатки формализованных методов выделения проблемных регионов означают необходимость использования не только количественных, но и качественных подходов.

В настоящее время выделяют две основные категории проблемных регионов – отсталые (слаборазвитые) относительно других регионов и депрессивные [1]. Депрессивные районы некогда процветали и укрепляли экономику своих стран, входили в число лидирующих по уровню своего развития территорий, но потом стали кризисными. Как правило, депрессивные регионы характеризуются достаточно высоким уровнем накопленного производственно-технического потенциала, значительной долей промышленного производства в структуре экономики, квалифицированной рабочей силой. Слаборазвитые районы никогда не влияли на экономику страны. Они отличаются сырьевой специализацией, слабым развитием инфраструктуры, низким образовательным и профессиональным уровнем рабочей силы, социально-экономической, политической и культурной отсталостью. Часто такие районы расположены на периферии национальной территории.

С точки зрения стимулирования экономического развития регионов разделение их на просто отсталые и депрессивные имеет принципиальное значение, поскольку по сравнению с аграрными и аграрно-индустриальными районами депрессивные представляют собой более благодатный объект региональной политики: так как в них возможно использование агломерационного эффекта от уже существующей инфраструктуры и основных фондов. Как правило, необходимо не создавать производственные мощности, а лишь модернизировать их, не готовить новые кадры, а переподготавливать имеющиеся. В отсталых районах нет необходимых центров развития, которые способны благодаря небольшим краткосрочным вливаниям генерировать новое развитие. Еще одним отличием современных депрессивных регионов от слаборазвитых являются относительно небольшие размеры – если прежде можно было говорить о таких крупных депрессивных районах, как Рурская область, Валлония или Шотландия, то теперь почти во всех из них есть ареалы быстрого подъема и депрессии. Слаборазвитые ареалы гораздо обширнее депрессивных [1].

Одной из основных задач, решаемых при разработке региональной политики, является определение оптимального числа поддерживаемых территорий, точнее – оптимальной доли населения, проживающего в районах финансового стимулирования. Определяя эту долю, исходят прежде всего из объема средств, которые государство может выделить на реализацию региональной политики. В странах-членах ЕС максимальная доля населения, проживающего в районах финансового стимулирования, ограничивается Европейской комиссией, так как по Договору о создании Европейского союза помощь со стороны государства не может подрывать принцип свободной конкуренции или идти во вред производству определенных товаров (т.е. запрещается искусственное повышение конкурентоспособности товаров с использованием государственных средств) [11].

Существуют различные классификации инструментов региональной политики. В отечественной литературе часто приводится классификация Х. Армстронга и Д. Тейлора [12], в соответствии с которой в региональной политике выделяется макро- и микрополитика, а последняя, в свою очередь, делится на политику воздействия на труд и политику воздействия на капитал. На наш взгляд, эта классификация не очень удобна, поскольку, во-первых, не всегда позволяет однозначно отнести те или иные меры к тому или иному их типу (например, налоговые льготы, льготные кредиты считаются и частью политики воздействия на капитал, и инструментом макрополитики), помощь мигрантам – и политикой воздействия на труд, и политикой воздействия на капитал.

Во-вторых, не всегда корректно разделение инструментов на группы. Так, например, единую группу образуют все административные меры, которые могут носить как ограничительный, так и стимулирующий характер. Как равнозначные рассматриваются налоговые льготы и субсидии, хотя с точки зрения государства последние означают необходимость выделения бюджетных средств на региональную политику, а налоговые льготы дополнительных расходов не требуют, с точки зрения предпринимателя субсидии означают получение от государства средств на создание предприятия, а налоги – сокращение текущих расходов после строительства предприятия.

В-третьих, при составлении классификации нарушен принцип единства основания деления: например, группами мер одного иерархического уровня являются «налоги и субсидии» и «улучшение эффективности управления фирмами», хотя последнее является скорее задачей региональной политики, реализуемой за счет тех же субсидий. Другие приводимые в литературе классификации мер государственного регулирования экономического развития регионов не охватывают всего разнообразия существующих механизмов.

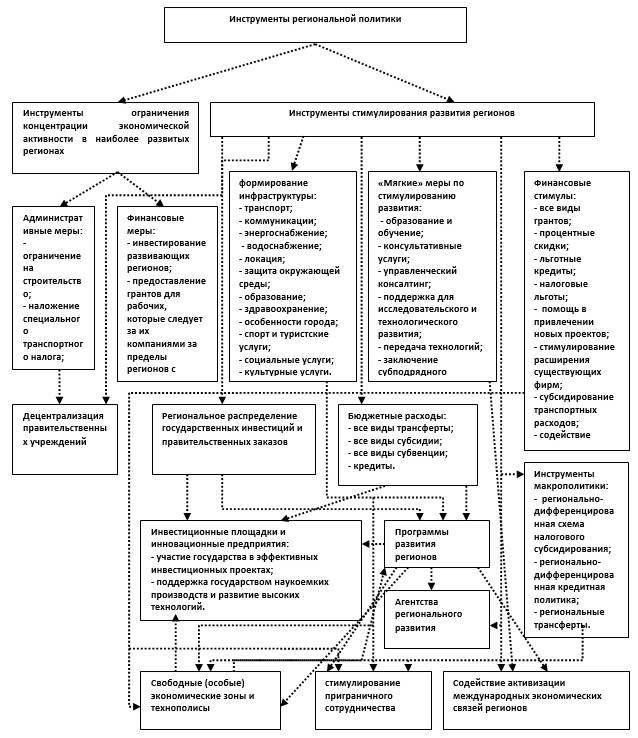

По мнению автора, наиболее удобной в современных условиях России является классификация инструментов региональной политики, представленная на схеме 1.

Схема 1. Классификация инструментов региональной политики[1]

Все меры региональной политики следует, по мнению автора, разделить на ограничительные и поощрительные. Первые направлены в основном на ограничение роста крупнейших городских агломераций. В мягком виде ограничительные меры представляют собой разного рода запреты на строительство, в жестком виде – взимание с предпринимателей дополнительных платежей (штрафов, налогов) при строительстве.

Все поощрительные меры, направленные на стимулирование экономического роста в отстающих по уровню своего экономического развития регионах, можно разделить на 4 неравнозначные группы:

-

финансирование выезда населения из проблемных районов, что способствует решению проблем безработицы, сокращению расходов региональных или местных бюджетов на социальные цели;

-

размещение государственных предприятий и учреждений;

-

улучшение свойств территории мерами региональной политики, направленными на повышение инвестиционной привлекательности территорий, но не подразумевающими поддержку конкретных предприятий;

-

оказание помощи отдельным предприятиям.

Сочетание частных мер региональной политики дает возможность применения комплексных ее инструментов, таких, как:

-

программы развития регионов (как правило, сочетание прежде всего мер по улучшению свойств территории и размещению государственных предприятий);

-

свободные (особые, специальные) экономические зоны (сочетание поощрительных административных мер, мер по улучшению свойств территории и оказание помощи конкретным предприятиям);

-

поддержка Севера (в основном за счет финансирования выезда населения из проблемных районов, дополняемого улучшением свойств территории и/или поддержкой отдельных предприятий);

-

поддержка приграничных районов (прежде всего за счет развития инфраструктуры и поощрительных административных мер – льготных визового и таможенного режимов).

Рецензенты:

Гамидуллаев Б.Н., д.э.н., профессор ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет» Министерства образования и науки РФ, г. Махачкала.

Османов М.М., д.э.н., профессор ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» Министерства образования и науки РФ, г. Махачкала.

[1] Классификация разработана автором

Библиографическая ссылка

Гусейнов А.Г. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=13475 (дата обращения: 22.02.2026).