Введение

В настоящее время частота рубцовых стенозов трахеи не имеет тенденции к снижению. По литературным данным данное осложнение встречается в весьма широком диапазоне – от 0,2 до 25 % [3,4,8]. Основной причиной данной патологии является длительная ИВЛ [3,5,9]. Вместе с тем возросла частота ятрогенной травмы трахеи и гортани, которая колеблется от 2 до 5 % от всех случаев госпитализации в стационар [3,5,7].

Золотым стандартом лечения рубцовых стенозов трахеи является резекция пораженного участка с наложением анастомоза «конец в конец» [4,7,8]. При этом рекомендовано использовать монофиламентный шовный материал, так как он инертен, некапиллярен и нефитилен, что очень важно в среде с большой обсемененностью бактериями, активным процессом мукообразования [1,2,6]. Однако в литературе остается дискутабельным вопрос применения плетеного шовного материала с различными свойствами.

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение реакции тканей оболочки трахеи на применение отечественного плетеного шовного материала с различными свойствами.

Материалы и методы

Эксперимент проводился на 72 беспородных собаках обоего пола, массой 10–15 кг. Распределение экспериментального материала по сериям и срокам выведения из эксперимента представлено в таблице № 1.

Все исследования проводились с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции по защите прав позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других целей (Страсбург, Франция, 1986) и согласно правилам лабораторной практики РФ (приказ МЗ РФ №267 от 19.06.2003).

Таблица 1

Распределение экспериментального материала по сериям и срокам выведения из эксперимента

|

Наименование серии экспериментов |

Количество животных |

Сроки наблюдения (сутки) |

||

|

7 |

14 |

30 |

||

|

1-я серия: нить «ПГА», 4/0 (полигликолидная плетеная с покрытием со средним сроком рассасывания) |

18 |

6 |

6 |

6 |

|

2-я серия: нить «Капрогент», 4/0 (капроновая, антимикробная) |

18 |

6 |

6 |

6 |

|

3-я серия: нить «Фторэкс», 4/0 (лавсановая, плетеная с покрытием) |

18 |

6 |

6 |

6 |

|

4-я серия: нить «ПВДФ-К», 4/0 (поливинилиденфторидная монофиламентная нерассасывающаяся) |

18 |

6 |

6 |

6 |

|

Итого |

72 |

24 |

24 |

24 |

Методика выполнения оперативного вмешательства

За 30 минут до операции проводилась премедикация: р-ром анальгина 50 % – 2,0 в/м; р-ром димедрола 1 % – 1,0 в/м; р-ром атропина 0,1 % – 1,0 в/м, под общим наркозом препаратом «Золетил» в дозе 15–25 мкг/кг массы тела. С соблюдением правил асептики и антисептики, разрезом по срединной линии шеи, послойно, обнажалась шейная часть трахеи. Наносилась поперечная травма трахеи в области хрящевых колец, после чего восстанавливалась проходимость органа с использованием одного из исследуемых шовных материалов. Накладывались узловые швы через кольцевидную связку. Первый полуузел дотягивался до соприкосновения сшиваемых поверхностей, после чего на него накладывался зажим и завершалось формирование узла. Данные мероприятия проводились во избежание отрицательного воздействия нити на хрящевую ткань (прорезывание, пилящий эффект) во время завязывания узла.

Оценка герметичности швов проверялась по появлению пузырьков воздуха после заполнения операционной раны водным р-ром фурацилина 0,02 %. Затем осуществлялся гемостаз и послойное ушивание раны.

Собаки выводились из эксперимента передозировкой сернокислой магнезии в сроки, указанные в таблице 1.

Методика морфологического и морфометрического исследования

После выведения животных из эксперимента в области оперативного вмешательства оценивали следующие макроскопические показатели: наличие отека, гиперемии, разрастание грануляций в просвете трахеи, рубцовая деформация органа в зоне шва.

После фиксации, заливки в парафин и микротомирования, срезы толщиной 10–12 мкм окрашивали гематоксилином и эозином и по Ван–Гизон. При микроскопии препаратов изучался клеточный состав соединительной ткани капсулы, образующейся вокруг нитей. В клеточном слое подсчитывали клетки – нерезиденты (нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы) и клетки – резиденты (макрофаги, фибробласты, фиброциты).

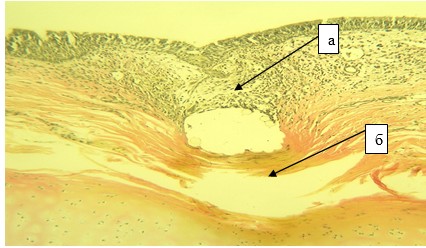

Для объективизации оценки стадии воспалительного процесса вычисляли клеточный индекс по формуле:

(1)

(1)

где, М – макрофаги, Фб – фибробласты, Фц – фиброциты, Н – нейтрофилы, Л – лимфоциты, Э – эозинофилы.

Полагали, что значение клеточного индекса < 1 свидетельствует о преобладании экссудативных процессов, значении индекса > 1 – о пролиферативных процессах [1,4].

Статистическую обработку и анализ полученных данных проводили с помощью пакета прикладных статистических программ для персонального компьютера «Microsoft Exel». Рассчитывались средние значения показателей (М) и стандартное отклонение (±δ). Достоверность различий между средними определялась по доверительному интервалу.

Результаты и их обсуждение

В послеоперационном периоде все особи чувствовали себя удовлетворительно: отсутствовала температурная реакция, одышка, кашель, над всей поверхностью легких выслушивалось везикулярное дыхание. Все послеоперационные раны зажили первичным натяжением, швы снимались на 7–10 сутки, ни в одном случае эмфиземы не наблюдалось.

При выводе животных из эксперимента в намеченные сроки сформированные анастомозы были проходимы, сужений, деформаций органа не отмечалось, сшиваемые поверхности точно адаптированы, грануляционных разрастаний в области шва не наблюдалось.

На 7 сутки макроскопически в области вмешательства во всех исследуемых группах отмечался незначительный отек и гиперемия слизистой трахеи, умеренной выраженности сосудистый рисунок, формирующийся соединительнотканный рубец.

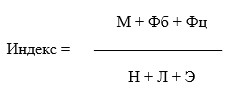

В ходе гистологического исследования установлено, что на 7 сутки во всех сериях эксперимента слизистая оболочка выстлана многорядным реснитчатым эпителием. При расположении нити в собственной пластинке слизистой оболочки отмечалось её прорезывание с образованием «конуса» инфильтрации от нити к слизистой оболочке. Вокруг формирующейся капсулы определялся значительный отек и выраженная инфильтрация лимфо – гистиоцитами (рис. 1).

Рис. 1. Трахея на 7 сутки: а – прорезывание нити с образованием «конуса» инфильтрации от шовного материала к слизистой оболочке. Окраска по Ван-Гизон. Увеличение х300

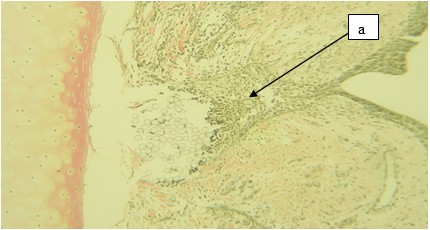

При нахождении в рыхлой волокнистой соединительной ткани четко определялась асимметрия в организации капсулы. Выделялись «напряженные» и «ненапряженные» участки. В первых, очевидно, вследствие давления на пучки коллагеновых волокон, наблюдалась гибель части фиброцитов и изменение тинкториальных свойств коллагеновых волокон. Эти явления обнаружены на 14 и 30 сутки эксперимента. В области контакта хряща с нитью отмечалось его разрушение (рис. 2).

Рис. 2. Трахея на 7 сутки: а – «ненапряженный» участок с инфильтрацией лимфо – гистиоцитами, б – «напряженный» участок – гибель части фиброцитов и изменение тинкториальных свойств коллагеновых волокон, разрушение хряща. Окраска по Ван-Гизон. Увеличение х300

Установлено, что на 7 сутки в 1,2 и 3 сериях эксперимента выраженность экссудативных процессов выше по сравнению с 4 серией. Об этом свидетельствуют показатели лимфоцитов и моноцитов (таблица 2), однако значение клеточного индекса для всех серий примерно одинаковое (таблица 3).

Таблица 2

Данные морфометрического исследования по суткам и сериям (М±δ)

|

Сутки |

7 сутки |

14 сутки |

30 сутки |

|||||||||

|

Серии Клетки |

1-я |

2-я |

3-я |

4-я |

1-я |

2-я |

3-я |

4-я |

1-я |

2-я |

3-я |

4-я |

|

Нейтрофилы |

40,5 ± 1,52 *23 |

20,5± 1,22 *134 |

13,7 ± 2,42 *124 |

34,2± 1,17 *123 |

31,5± 1,87 *234 |

14,3± 1,63 *134 |

41,3± 2,66 *124 |

19,5± 1,38 *123 |

19,0± 1,41 *234 |

10,2± 2,48 *1 |

10,3± 1,03 *1 |

8,0 ± 2,0 *1 |

|

Лимфоциты |

34,5 ± 1,38 *234 |

59,7± 1,75 *134 |

72,3 ± 2,73*124 |

39,7± 1,63 *123 |

41,3± 1,63 *3 |

41,8± 2,04 *4 |

54,8± 2,71 *124 |

42,0± 2,0 *3 |

26,2± 2,14 *234 |

38,7± 2,58 *1 |

41,8± 2,56 *1 |

38,7± 2,73 *1 |

|

Эозинофилы |

2,0 ± 0,89 *23 |

6,0 ± 0,89 *134 |

4,7 ± 0,82 *124 |

6,2 ± 0,98 *23 |

3,7 ± 0,81 *234 |

5,2 ± 0,75 *14 |

5,3 ± 1,21 *14 |

2,7 ± 0,82 *123 |

5,3 ± 1,37 *2 |

8,8 ± 1,47 *134 |

4,3 ± 1,21 *2 |

4,3 ± 1,37 *2 |

|

Моноциты |

11,7± 1,03 *234 |

9,5 ± 1,05 *13 |

22,2 ± 0,98 *124 |

10,5± 1,22 *13 |

17,0± 0,89 *234 |

17,8± 0,75 *124 |

27,2± 0,98 *123 |

15,2± 0,98 *123 |

15,3± 1,97 *2 |

17,7± 1,75 *134 |

14,5± 1,64 *2 |

10,5 ± 1,52 *123 |

|

Фибробласты |

10,7± 0,82 *234 |

15,2± 0,98 *124 |

9,7 ± 0,82 *123 |

8,3 ± 1,03 *123 |

6,8 ± 0,75 *24 |

5,7 ± 0,81 *124 |

13,0 ± 0,89 *124 |

4,8 ± 0,98 *123 |

3,3 ± 1,03 *234 |

5,8 ± 1,17 *14 |

5,5 ± 1,22 *14 |

20,0± 1,79 *123 |

|

Фиброциты |

18,5± 1,05 *23 |

21,5± 2,35 *124 |

17,2 ± 2,32 *123 |

23,8± 1,47 *23 |

29,3± 1,75 *234 |

49,5± 2,59 *124 |

20,2± 2,40 *123 |

40,2± 1,47 *123 |

58,5± 2,26 *234 |

55,3± 1,63 *1 |

53,2 ± 2,86 *1 |

53,8± 1,94 *1 |

* – достоверные отличия средних между экспериментальными группами (р≤ 0,005).

Таблица 3

Значение клеточных индексов (M±δ)

|

Сутки |

Серии эксперимента |

|||

|

1серия: ПГА (n=18) |

2 серия: Капрогент (n=18) |

3 серия: Фторэкс (n=18) |

4 серия: ПВДФ-К (n=18) |

|

|

7 |

0,5±0,04*3 |

0,5±0,03*3 |

0,5±0,03*3 |

0,6±0,04*3 |

|

14 |

0,7±0,03 *1,2,3,5,6,7 |

1,2±0,07 *1,2,3,4,5,7 |

0,6±0,02 *1,2,3,4,5,6 |

0,9±0,05 *2,3,4,5,6,7 |

|

30 |

1,5±0,05 *1,2,3,6,7 |

1,4±0,09 *1,2,3,4,5 |

1,3±0,08 *1,2,3,4,5 |

1,7±0,16 *2,3,4,5,6,7 |

* – достоверные отличия средних между экспериментальными группами (р≤ 0,005).

При макроскопическом исследовании на 14,30 сутки признаки местного воспаления отсутствовали, имелся только сформированный рубец, заживший первичным натяжением.

При гистологическом исследовании на 14 сутки во всех сериях вокруг нити определялось формирование отечной соединительнотканной капсулы с выраженной инфильтрацией палочкоядерных лейкоцитов и мононуклеаров. Последние также наблюдались и между нитями плетеного шовного материала. В местах стояния шовного материала рядом с надхрящницей обнаружены ее дистрофические изменения с признаками перестройки волокнистого каркаса.

При морфометрии на 14 сутки установлено, что во 2 и 4 сериях эксперимента над экссудативными процессами преобладают пролиферативные. Об этом свидетельствуют значения клеточного индекса 1,2 ± 0,07 и 0,9±0,05 соответственно.

На 30 сутки при гистологическом исследовании в 4 серии наблюдалась хорошо сформированная соединительнотканная капсула без признаков инфильтрации. Во всех остальных сериях имелась двухслойная капсула вокруг нити, состоящая из зрелых коллагеновых волокон и зоны незначительной инфильтрации в ненагруженной части.

При морфометрии на 30 сутки установлено, что во всех сериях отмечается активный процесс пролиферации, что подтверждается показателями клеточного индекса.

Выводы:

- При изучении реакции тканей трахеи на плетеный шовный материал выявлено, что на 7 сутки во всех исследуемых сериях наблюдается процесс экссудации. Клеточный индекс одинаков практически во всех сериях и находится в пределах 0,5±0,03

- На 14 сутки отмечается активный процесс пролиферации при применении антибактериальной нити «Капрогент» и монофиламентной нити «ПВДФ-К» (клеточный индекс равен 1,2±0,07 и 0,9±0,05 соответственно), в то время как в других сериях отмечается экссудативная реакция.

- К 30 суткам достоверных отличий во всех исследуемых группах не отмечается, значения клеточного индекса говорят об активном процессе пролиферации.

Рецензенты:

Сычов М.Д., д.м.н., профессор, кафедра онкологии ГБОУ ВПО КГМУ МЗ, г. Курск;

Суковатых Б.С., д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей хирургии ГБОУ ВПО КГМУ МЗ, г. Курск.

Библиографическая ссылка

Кичигина О.С., Кичигина О.С., Иванов А.В., Бежин А.И., Горяинов Д.А., Жуковский В.А., Никулин А.И. РЕАКЦИИ ТКАНЕЙ ТРАХЕИ НА ПРИМЕНЕНИЕ ПЛЕТЕНОГО ШОВНОГО МАТЕРИАЛА // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=13361 (дата обращения: 11.02.2026).