Введение. Гречиха посевная (Fagopyrum esculentum Moench.) – ведущая крупяная культура в Алтайском крае [2]: в 2012 г. ее посевы составили 494,3 тыс. га [5]. Основная их часть сосредоточена в лесостепи и в предгорьях, более 5% заняты гречихой в Кулундинской степи, находящейся в пределах административной территории Алтайского края. Однако урожайность зерна здесь самая низкая в регионе, что связано с аридностью климата, низким плодородием почв и несовершенной агротехникой.

Цель исследования. Отдельные элементы зональной технологии возделывания гречихи часто различаются даже на территории одного отдельно взятого хозяйства, и во времени, по многим причинам, показывают разную эффективность [3]. В связи с этим анализ пространственного размещения посевов культуры и изучение динамики её урожайности в Кулундинской степи является актуальным.

Материал и методы исследования. Исследовательская работа предусматривала анализ посевных площадей гречихи и динамики её урожайности с 2007 по 2012 г. в разрезе административных районов Кулундинской степи. При систематизации и обобщении данных использованы источники Алтайкрайстата, а также материалы собственных исследований.

Результаты исследования и их обсуждение. Кулундинская природно-экономическая зона занимает лидирующее положение в земледелии Алтайского края [8]. Сельскохозяйственные угодья расположены здесь на 3,12 млн га, что составляет 28% от краевых показателей, из них на пашню приходится 2,16 млн га (32% пашни края). В Кулунде производятся большие объёмы зерновых культур. Однако эффективность зонального биопродуктивного процесса ограничивается засушливостью климата и низким почвенным плодородием.

Имеющее место чрезмерное увеличение посевных площадей под зерновыми и техническими культурами приводит к засорённости посевов, создает эрозионную опасность и усугубляет проблемы воспроизводства почвенного плодородия. Нарушение структуры землепользования путем чрезмерной распашки территории способствует росту антропогенной нагрузки на природные кормовые угодья, представленные сухостепными экосистемами. Как следствие, деградируют пастбища и сенокосы, углубляются процессы опустынивания.

Кулундинская зона является наиболее засушливой в Алтайском крае и подразделяется на две подзоны: Западно-Кулундинскую и Восточно-Кулундинскую, с годовыми количествами осадков, соответственно – 230-250 и 300-320 мм, что на 130-190 мм ниже, чем в лесостепи [8]. Распределение осадков – типичное для засушливых районов Западной Сибири: весной и в первой половине лета их количество незначительное, а на вторую половину – июль-август, приходится около 40% от годовой нормы. Мощность снежного покрова обычно не превышает 10-15 см; запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы - 50-75 и 75-100 мм; вероятность неблагоприятных по влагообеспеченности лет составляет около 80%; продолжительность безморозного периода изменяется от 117 до 126 дней; сумма положительных температур за вегетационный период превышает 2500 °С, а за май-июль – около 1600 °С, что выше на 110-140 °С, чем в лесостепи.

Почвы в западной части Кулундинской зоны – преимущественно каштановые, суглинистые и легкосуглинистые, в приборовой части – супесчаные [4]. Почвенный покров Восточной Кулунды представлен южными и обыкновенными чернозёмами. По границе с Западно-Кулундинской подзоной в почвенный комплекс входят тёмно-каштановые почвы.

Почвенные показатели Западно-Кулундинской природной зоны следующие: гумусовый горизонт А+АВ составляет 40 см; содержание гумуса – 2,5-3,0%; валовое содержание N-NO3 – 0,2%; P2O5 - 0,14%; подвижные формы N-NO3 – 5; P2O5 – 110; K2O – 300 мг/кг. Почвы Восточной Кулунды несколько плодороднее Западной: гумусовый горизонт А+АВ достигает 42-45 см; содержание гумуса увеличивается до 4,1-4,5%; валовое содержание N-NO3 – 0,2%; P2O5 - 0,13%; подвижные формы N-NO3 – 5; P2O5 – 100; K2O – 300 мг/кг. Однако показатели почвенного плодородия Кулундинской степи значительно уступают таковым в лесостепной зоне края: по мощности гумусового горизонта А+АВ на 10-13 см; содержанию гумуса – на 2,5-3,3%; валовому содержанию N-NO3 – на 0,11-0,15%; P2O5 – на 0,04-0,06%; подвижным формам N-NO3 – на 7-9 мг/кг; P2O5 – на 11-13 мг/кг; K2O – на 15-17 мг/кг.

Кулундинская степь представлена 12-ю административными районами. За последние 6 лет (2007-2012) максимальные посевы гречихи здесь отмечены в 2012 г. – 26069 га [5], (средняя в этот год по районам степи – 2172 га), минимальные – в 2009 г. – 9996 га (средняя – 1249 га), то есть отклонение составляет 38% (табл. 1).

Таблица 1

Посевные площади гречихи в Кулундинской степи, га

|

Район |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

Средняя по годам |

|

Благовещенский |

77 |

43 |

- |

250 |

- |

24 |

98 |

|

Бурлинский |

311 |

501 |

370 |

1400 |

1243 |

2913 |

1123 |

|

Волчихинский |

2076 |

1473 |

861 |

1296 |

2176 |

2667 |

1758 |

|

Ключевский |

201 |

198 |

- |

- |

230 |

685 |

328 |

|

Кулундинский |

1108 |

56 |

80 |

190 |

85 |

710 |

372 |

|

Михайловский |

235 |

85 |

- |

275 |

501 |

1375 |

494 |

|

Немецкий |

1157 |

549 |

512 |

1192 |

782 |

1287 |

913 |

|

Родинский |

1035 |

807 |

238 |

945 |

900 |

1095 |

837 |

|

Славгородский |

270 |

290 |

- |

759 |

1320 |

1775 |

883 |

|

Табунский |

3454 |

2216 |

865 |

2282 |

2075 |

3744 |

2439 |

|

Угловский |

7257 |

8083 |

6900 |

7730 |

9871 |

7611 |

7909 |

|

Хабарский |

1851 |

1977 |

170 |

585 |

637 |

2183 |

1234 |

|

Общая площадь |

19032 |

16278 |

9996 |

16904 |

19820 |

26069 |

|

|

Средняя |

1586 |

1356 |

1249 |

1537 |

1720 |

2172 |

|

Анализ пространственного размещения посевов гречихи по территории почвенно-климатической зоны говорит о существенной неравномерности данного показателя. Среднегодовая посевная площадь под гречихой за шестилетний период в этой зоне Алтая очень контрастная – от 98 га в Благовещенском районе до 7909 га в Угловском. Затем, в убывающем порядке, располагаются Табунский (2439 га), Волчихинский (1758 га) и Бурлинский (1123 га). В других районах Кулундинской степи площади посевов гречихи существенно уступают вышеназванным территориям и не достигают 1000 га, а в Ключевском и Кулундинском районах посевы еще меньше (около 400 га).

В разрезе районов Кулундинской степи стабильные посевные площади гречихи по годам характерны для 2007 года, когда культура высевалась повсеместно, и их суммарный показатель составил 19032 га. Самые неустойчивые площади посевов гречихи отмечены в 2009 году. Причиной снижения посевов в этот год явилось то, что в Благовещенском, Ключевском, Михайловском и в Славгородском районах гречиха не высевалась.

Средняя урожайность зерна в большинстве районов Кулунды ниже, чем в других природных зонах Алтайского края, что связано с острым дефицитом влагообеспеченности территории, низким плодородием почв и засоренностью посевов.

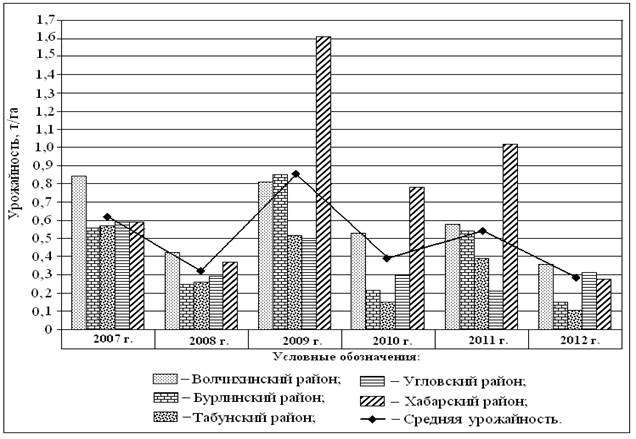

Графическое изображение урожайности в пяти районах Кулундинской степи говорит о том, что её показатели по природной зоне максимума достигали в 2009 и 2011 гг., а наибольшие отмечены в Хабарском районе, соответственно – 1,61 и 1,02 т/га [5], что на 60-100% выше средних данных (рис. 1).

Рис. 1. Урожайность гречихи в административных районах Кулундинской степи

Более 1,00 т/га в отдельные годы получали Ключевский (2007 г.), Родинский и Немецкий (2009 г.) районы. В целом же за 2007-2012 гг. средняя урожайность зерна гречихи в Кулундинской степи была стабильно низкой – 0,25-0,63 т/га. Исключением являлся 2009 г., когда урожайность почти по всем районам степи была высокой и составила 0,97 т/га, так как этому способствовали благоприятные погодные условия. Самая низкая урожайность за последние 6 лет (0,25 т/га) объяснялась аномальной засухой, охватившей в 2012 г. как Кулунду, так и Алтайский край в целом. В основном, по причине неблагоприятных метеоусловий, низкая урожайность – 0,32-0,41 т/га получена в 2008 и 2010 гг.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что очевидной причиной резкого варьирования урожайности гречихи в Кулундинской степи является, прежде всего, недостаточная влагообеспеченность территории, низкое плодородие почв, невысокая культура земледелия, сопровождаемая засоренностью полей и ветровой эрозией, а также другие факторы, не способствующие увеличению производства зерна данной культуры.

Следует отметить и то, что недостаточное внимание уделяется сортам нового поколения [7]. Следовательно, ближайшее развитие этой отрасли зернового хозяйства проблематично, требует применения регулярного орошения и совершенствования агротехнических приемов, среди которых система удобрений занимает важное место [1]. Например, зональные микроклиматические показатели, особенно влажность воздуха, обусловливают пестроту урожая и снижают его даже на небольшой территории. Орошение земель устраняет этот негативный процесс [6]. Установлено, что падение урожайности наблюдается и при нарушении структуры севооборотов [9], а также при недоучете морфобиологических особенностей культуры [10].

Наши многолетние исследования (2003-2013 гг.) показали, что выполнение основных мероприятий сортовой агротехники гречихи в разные по влагообеспеченности годы позволяет довести её урожайность в хозяйствах до 1,9 т/га и более.

Вывод. В соответствии с современной концепцией адаптивно-ландшафтных систем землепользования для сухой степи Алтайского края необходимо исходить из технологических требований к возделыванию гречихи, особенностей орошения локальной территории и агроприёмов, увязанных с биологией культуры.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания (НИР № 353).

Рецензенты:

Самаров В.М., д.с.-х.н., профессор кафедры земледелия и растениеводства ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт», г. Кемерово.

Яськов М.И., д.с.-х.н., профессор, зав. лабораторией экологии аридных территорий Горно-Алтайского государственного университета ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет», г. Горно-Алтайск.

Библиографическая ссылка

Важов В.М., Одинцев А.В., Важова Т.И. ГРЕЧИХА ПОСЕВНАЯ В КУЛУНДЕ // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=12758 (дата обращения: 11.02.2026).