Введение

По мере развития учения об элементозах животных и оценке существующих препаратов микроэлементов становится очевидно, что наиболее широко используются минеральные соли эссенциальных элементов, по комплексу признаков: токсичность, биодоступность и т.д., не соответствующие современным требованиям [1, 6].

В этой связи перспективными представляются исследования, направленные на разработку новых препаратов микроэлементов, в том числе и на основе наночастиц [2, 4, 5]. При определенной размерности наночастицы металлов-микроэлементов значительно менее токсичны, их биодоступность превышает существующие аналоги [7]. В то же время, ввиду высокой способности к агломерации и целого ряда специфических особенностей этого вида материалов, их использование на практике сопряжено с изменениями свойств, в том числе по размеру частиц.

Исходя из этого перспективными представляются исследования по оценке продуктивного действия и характеристик организма животных, получающих агломераты наночастиц и микрочастицы металлов.

Материалы и методы

Исследования были проведены в условиях экспериментально-биологической клиники (вивария) ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» на цыплятах-бройлерах кросса «Смена-7», 7 дневного возраста. Лабораторным животным в рамках отдельных групп аналогов (n=21) в 2-х недельном возрасте внутримышечно однократно вводили суспензии агломератов наночастицмеди (937±24,6 нм) и железа (923,7±29,6), и суспензии микрочастицы меди (40 мкм) и железа (менее 10 мкм) в дозе 2,0 мг/кг массы животного: I группе –агломераты наночастиц меди; II – агломераты наночастиц железа; III – микрочастицы меди; IV – микрочастицы железа; V (контроль) – дистиллированную воду. Контроль за динамикой роста и развития производился ежедневно путем индивидуального взвешивания, с последующим расчетом среднесуточного и абсолютного приростов.

Кровь получали путем декапитации у предварительно наркотизированных животных через 1, 7 и 21 сутки после инъекции препаратов (n=7). Общий белок определяли в сыворотке крови биуретовымметодом (методом Кингслея—Вейксельбаума).

В эксперименте были использованы наночастицы меди и железа сферической формы, полученные методом высокотемпературной конденсации на установке «МиГен» [3] и предоставленные д.б.н. Н.Н. Глущенко (Институтом энергетических проблем химической физики РАН, Москва). Приготовление водных суспензий агломератов наночастиц меди и железа проводилось путем диспергирования (f – 35 кГц, N – 300 (450) Вт, А – 10 мкм) точной навески порошка в течение 20 с. Размеры агломератов наночастиц меди и железа определяли с использованием атомно-силовой микроскопии (атомно-силовой микроскоп SMM-2000). Также были использованы микрочастицы железа производства компанииAlfaAesarGmbH&Co KG (EEC No 231-096-4)и микрочастицы меди производства Sigma-AldrichChemieGmbH (EEC No 231-159-6). Водныесуспензий микрочастиц исследуемых металлов готовились аналогичным образом, время обработки ультразвуком составило 30 мин.

Статистическую обработку полученных данных проводили c использованием пакета программ Statistica 6.0 и программного пакета MS Excel 2010.

Результаты исследования и их обсуждение

На основании полученных данных установлено, что введение исследуемых металлов в различной форме приводит к достоверному изменению интенсивности роста цыплят-бройлеров во всех опытных группах.

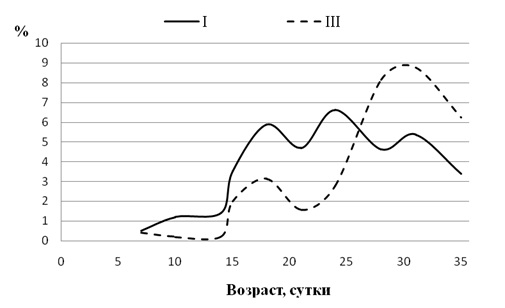

Введение суспензий агломератов наночастиц меди в Iопытной группе спустя сутки приводило к увеличению интенсивности роста относительно контроляна 3,5 (Р≤0,01)%, через 2 недели эксперимента на 4,6 (Р≤0,001)%, к окончанию исследований на 3,4 (Р≤0,001)%. Максимальные значения прироста живой массы отмечались на 4 сутки и через 10 дней эксперимента и составили 5,88 и 6,61 (Р≤0,01)% относительно контроля.

Рисунок 1 – Динамика разницы по живой массе между контрольной и I, IIIопытными группами, %

Использование суспензий микрочастиц меди в течение первых 2-х недель эксперимента не сопровождалось существенными изменениями динамики роста в III опытной группе. Значимые изменения показателей живой массы наблюдались только начиная со2-й неделии до окончания эксперимента. Прирост живой массы в III группе превышал уровень контрольных значений спустя 14 суток на 8,13 (Р≤0,01)%, через 17 суток на 8,76(Р≤0,01)% и к концу эксперимента 6,22(Р≤0,01)%.

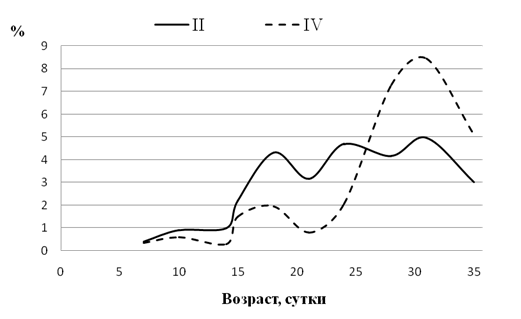

В отношении использования микрочастиц железа и агломераций наночастиц железа отмечалась аналогичная тенденция изменения динамики роста и интенсивности роста, как и для меди.

Использование суспензии агломератов наночастиц железа приводило к достоверному увеличению массы животных. На протяжении всего эксперимента в IIопытной группе наблюдался прирост, превышающий контрольные значения на 3-4 (Р≤0,01)%. Максимальные значения прироста живой массы отмечались на 10 и 17 сутки эксперимента и составили 4,69 и 4,97 (Р≤0,01)% относительно контрольных значений (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика разницы по живой массе между контрольной и II, IVопытными группами, %

В случае микрочастиц железа, как и для микрочастиц меди,динамика роста цыплят-бройлеров на протяжении первых 2-х недель эксперимента не отмечалась значительными изменениями. Среднесуточный прирост в IV опытной группе относительно контрольных значений в среднем превышал контрольна 1,5-2,0 %. Существенные изменения наблюдались на протяжении 3 недели эксперимента,когда прирост живой массы в IV группе превышал контрольные показатели на 7-8 (Р≤0,01)%, к окончанию исследования данная разница составила – 5,11 (Р≤0,01)% относительно контроля.

Содержания общего белка в крови также, как и показатели прироста, характеризовались увеличением значений во всех опытных группах, что, возможно, являлось одной из косвенных причин наличия подобногодействия.Как показали результаты, внутримышечное введение агломератов наночастиц меди приводило к медленному увеличению содержания общего белка в Iи II опытных группах на 1-2 % в начале и конце эксперимента и на 3,07 (Р≤0,01) % через 7 суток после инъекции относительно контрольных значений. Аналогичные результаты отмечались и для суспензий агломератов наночастиц железа.

Использование суспензий микрочастиц меди и железа спустя сутки экспериментатакже характеризовалось небольшим увеличением общего белка, которое превышало контрольные показатели на 1,67 (Р≤0,05) и 1,26 (Р≤0,01) % соответственно, в то время как на 7 и 21 сутки эксперимента отмечались значимые изменения данного показателя (табл. 1).

Таблица 1. Содержание общего белка в крови цыплят-бройлеров при однократном введении суспензий агломератов наночастиц меди, железа и микрочастиц меди, железа.

|

Группа |

Время после инъекции, сут. |

||

|

1 |

7 |

21 |

|

|

I |

24,3±0,08* |

31,2±0,14** |

44,4±0,17** |

|

II |

24,2±0,17* |

30,9±0,17* |

43,9±0,15** |

|

III |

24,3±0,07* |

34,2±0,14** |

48,3±0,12** |

|

IV |

24,2±0,03** |

33,4±0,15* |

46,8±0,15** |

|

V (контрольная) |

23,9±0,12 |

29,3±0,09 |

42,8±0,12 |

Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01.

Согласно полученным данным, через 7 суток после инъекции содержание общего белка в крови цыплят IIIи IVопытных групп превышало контрольные показатели на 16,7 (Р≤0,01) и 13,9 (Р≤0,05) % соответственно, спустя 21 день –на 12,9 и 9,35 (Р≤0,01) % соответственно.

Проводя сравнение полученных данных, можно отметить некоторые закономерности в действии исследуемых высокодисперсных порошков металлов. Так, микрочастицы меди и железа характеризуются замедленным действием в отношении подопытной птицы, что выражается в несущественном влиянии в начале эксперимента в отношении интенсивности роста и ярко выраженным скачком прироста живой массы в конце исследований.

В то же время в отношении агломератов наночастиц меди и железа можно отметить, что их действие наблюдалось, начиная с первого дня эксперимента и до его окончания. Однако разница между среднесуточными приростами живой массы составляла не более 2 %, что характеризует агломераты наночастиц меди и железа как частицы с пролонгирующим действием.

В отношении абсолютного прироста живой массы высокие значения наблюдались для микрочастиц меди и железа, которые превышали на 7-8 % контрольные значения и на 1,5-3 % показатели остальных опытных групп.

Заключение

Таким образом, из полученных результатов следует, что внутримышечное введение частиц высокодисперсных порошков приводит к увеличению прироста живой массы и показателей общего белка, тем самым влияя на рост и развитие цыплят-бройлеров.

Рецензенты:Лебедев С.В., д.б.н., зав. с.х. лаб. института биоэлементологии ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург.

Дускаев Г.К., д.б.н., зав. отделом кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства Россельхозакадемии, г. Оренбург.

Библиографическая ссылка

Яушева Е.В., Мирошников С.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ НА ГОМЕОСТАЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО БЕЛКА И ИНТЕНСИВНОСТИ РОСТА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=12517 (дата обращения: 15.02.2026).