В современных условиях формирование практически приемлемых и эффективных методов и инструментов измерения устойчивого социально-экономического развития территорий, позволяющих дать однозначную трактовку их состояния, представляет высокую ценность как с исследовательской, так и управленческой точки зрения. Однако данная проблема не имеет простого и очевидного решения.

На протяжении уже почти двадцати лет, прошедших после Конференции ООН по устойчивому развитию в 1992 году, ведущие международные организации и отдельные исследовательские коллективы разрабатывают и предлагают различные методологические подходы к количественной оценке устойчивости. Собственные методики оценки разработаны такими крупными международными организациями, как ООН, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк, Европейское сообщество и т.д. Несмотря на широкий спектр имеющихся способов, на сегодняшний день еще не выработано общепринятого теоретико-методологического подхода к анализу и оценке устойчивого социально-экономического развития регионов.

Так как устойчивое социально-экономическое развитие любого региона включает триаду составляющих: экономическую, экологическую, социальную, то его обеспечение будет определяться посредством формирования устойчивости социально-экономической и экологической составляющих.

На наш взгляд, для оценки устойчивого социально-экономического развития региона необходимо использовать базовые ориентиры социально-экономической системы, потому что они позволяют учитывать все аспекты социально-экономической деятельности территории (табл. 1). В связи с этим для оценки нами предлагается использовать нижеприведенную систему базовых и сводных показателей.

Таблица 1

Система базовых и сводных показателей оценки устойчивого социально-экономического развития региона (сост. авт.)

|

Сводный показатель |

Базовые показатели |

|

Природно-ресурсный уровень развития региона ( |

- объем минерально-сырьевых ресурсов; - объем посевных площадей всех сельскохозяйственных культур; - объем лесных ресурсов; - объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты. |

|

Уровень кадрового развития региона |

- уровень экономической активности; - уровень безработицы; - уровень квалификации. |

|

Уровень экономического развития региона |

- объем ВРП; - объем инвестиций в основной капитал; - объем внешнеторгового оборота; - степень износа основных фондов. |

|

Уровень инновационного развития региона |

- число организаций, выполняющих научные исследования и разработки; - доля инновационной продукции; - уровень инновационной активности организаций. |

|

Уровень инфраструктурного уровень развития региона |

- объем услуг связи; - объем грузооборота железнодорожного и автомобильного транспорта - доля организации, использующих ИКТ. |

|

Уровень социального развития региона |

- уровень образования населения; - продолжительность жизни; - доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума ко всему населению. |

Для расчета базовых показателей устойчивого социально-экономического развития территории авторами статьи предлагается использовать соответствующие статистические данные, характеризующие хозяйственную деятельность региона, и получать их путем нормирования по отношению к аналогичным средним параметрам в расчете на душу населения (или по отношению к ВРП), обеспечивая тем самым сопоставимость данных.

Сводные показатели, характеризующие уровень развития определенной среды социально-экономической системы, предлагается определять путем расчета средней арифметической базовых значений системы (формула 1).

, (1)

, (1)

где ![]() ‒ нормированное значение базового показателя устойчивого социально-экономического развития;

‒ нормированное значение базового показателя устойчивого социально-экономического развития;

n ‒ число показателей.

Расчет сводных показателей предполагает, что все базовые данные взаимозаменяемы, и снижение значения одного из нормированных показателей полностью компенсируется в интегральной оценке положительным изменением другого нормированного значения базового показателя.

Определение комплексного показателя устойчивого социально-экономического развития региона предлагается проводить по формуле 2:

![]() (2)

(2)

где ![]() ‒ уровень устойчивого социально-экономического развития региона;

‒ уровень устойчивого социально-экономического развития региона;

![]() ‒ природно-ресурсный уровень развития региона;

‒ природно-ресурсный уровень развития региона;

![]() ‒ уровень кадрового развития региона;

‒ уровень кадрового развития региона;

![]() ‒ уровень экономического развития региона;

‒ уровень экономического развития региона;

![]() ‒ уровень инновационного развития региона;

‒ уровень инновационного развития региона;

![]() ‒ уровень инфраструктурного развития региона;

‒ уровень инфраструктурного развития региона;

![]() - уровень социального развития региона.

- уровень социального развития региона.

Необходимо подчеркнуть, что для достижения устойчивого социально-экономического развития региона все значения сводных показателей должны находиться в зоне выше границ пороговых и нормативных величин.

По нашему мнению, интерпретацию результатов интегральной оценки устойчивого социально-экономического развития региона целесообразно проводить с учетом границ допустимых значений, представленных в таблице 2.

Таблица 2

Интерпретация пороговых значений результатов интегральной оценки устойчивого социально-экономического развития региона

|

Область значений интегральной оценки |

Границы области |

Интерпретация интегральной оценки |

|

1 |

0,85-1,00 |

Высокий уровень устойчивого социально-экономического развития региона |

|

0,70-0,85 |

Устойчивое социально-экономическое развитие региона |

|

|

2 |

0,50-0,70 |

Социально-экономическое развитие региона близкое к устойчивому состоянию |

|

0,25-0,50 |

Социально-экономическое развитие региона с некоторыми признаками неустойчивости |

|

|

3 |

0,10-0,25 |

Неустойчивое, предкризисное социально-экономическое состояние региона |

|

0,00-0,0,10 |

Социально-экономический кризис |

Первая область значений интегрального показателя характеризует устойчивое социально-экономическое развитие региона. В этой области могут проявляться факторы, способствующие снижению устойчивого развития и приближению экономики к кризисному состоянию.

Вторая область значений интегрального показателя отражает отрицательные тенденции социально-экономических процессов, происходящих в регионе, и предупреждает о нарушении устойчивого развития и угрозе экономической безопасности.

Третья область значений интегрального показателя, находящаяся ниже нормативного и порогового значения, представляет собой зону кризиса, в которой нарушается равновесие и устойчивое социально-экономическое развитие региона и начинаются процессы, ведущие к полному краху.

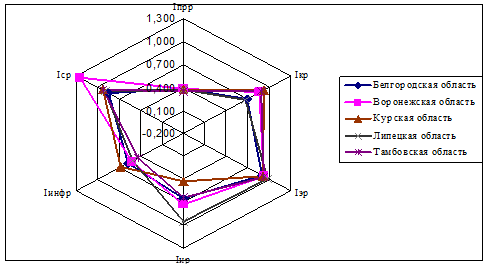

Результаты оценки устойчивого социально-экономического развития регионов Центрально-Черноземного экономического района в 2010 гг., согласно предложенной нами методике, представлены на рисунке 1.

* на рис.1: ![]() ‒ природно-ресурсный уровень развития региона,

‒ природно-ресурсный уровень развития региона, ![]() ‒ уровень кадрового развития региона,

‒ уровень кадрового развития региона, ![]() ‒ уровень экономического развития региона,

‒ уровень экономического развития региона, ![]() ‒ уровень инновационного развития региона,

‒ уровень инновационного развития региона, ![]() ‒ уровень инфраструктурного развития региона,

‒ уровень инфраструктурного развития региона, ![]() ‒ уровень социального развития региона.

‒ уровень социального развития региона.

Рис. 1. Звезда ориентиров уровней социально-экономического развития регионов ЦЧЭР в 2010 г.

Звезда ориентиров (рис. 1) уровней социально-экономического развития регионов Центрально-Черноземного экономического района показывает, что наибольший вклад в социально-экономическое развитие для Белгородской, Курской и Тамбовской областей осуществляет сводный показатель «уровень кадрового развития», для Воронежской и Липецкой областей ‒ «уровень инновационного развития». На уровень социально-экономического развития Воронежской области весомое влияние оказывает сводный показатель «уровень социального развития», что связано с высоким значением показателя «доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума». Значение данного показателя рекомендуется снижать для преодоления бедности в регионе. Следует отметить, что во всех исследуемых регионах ЦЧЭР преобладает влияние триады компонентов: «кадровое обеспечение», «экономическое обеспечение» и «инновационное обеспечение».

Используя результаты проведенного анализа сводных показателей социально-экономического развития регионов ЦЧЭР на основе формулы 2 был рассчитан интегральный показатель уровня устойчивого социально-экономического развития регионов (табл. 3).

Таблица 3

Уровень устойчивого социально-экономического развития регионов

ЦЧЭР за 2005-2010 гг.

|

Регион |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

|

Белгородская область |

0,53 |

0,59 |

0,66 |

0,56 |

0,63 |

0,65 |

|

Воронежская область |

0,63 |

0,66 |

0,69 |

0,65 |

0,76 |

0,73 |

|

Курская область |

0,51 |

0,53 |

0,54 |

0,52 |

0,53 |

0,55 |

|

Липецкая область |

0,58 |

0,56 |

0,58 |

0,66 |

0,69 |

0,69 |

|

Тамбовская область |

0,53 |

0,61 |

0,67 |

0,63 |

0,67 |

0,65 |

Анализируя полученные значения (табл. 3), можно прийти к выводу, что наиболее высоким уровнем устойчивого социально-экономического развития в группе рассматриваемых регионов обладают Воронежская (среднее значение интегрального показателя 0,72), Белгородская (среднее значение интегрального показателя 0,66) и Липецкая (среднее значение интегрального показателя 0,69) области. Более низкие показатели демонстрирует Курская область 0,59. При этом наиболее устойчивое социально-экономическое развитие в исследуемых регионах ЦЧЭР наблюдалось в 2007, 2009 и 2010 гг.

Результаты оценки показали, что уровнем, близким к устойчивому социально-экономическому развитию, обладает Белгородская, Курская, Липецкая и Тамбовская области. Воронежской области соответствует устойчивый уровень социально-экономического развития.

Однако в целом исследуемые регионы ЦЧЭР характеризуются неоднородностью и нестабильностью развития, несмотря на высокий уровень устойчивого социально-экономического развития.

Среди основных проблем в сфере экономики, сдерживающих процесс обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов ЦЧЭР, следует отметить:

- Низкий уровень технологического развития и устаревшая материально-техническая база.

- Слабая восприимчивость отечественных предприятий к инновациям.

- Перекос развития промышленности в сторону добывающих экспортно-ориентированных отраслей.

Социальное развитие регионов характеризуют такие проблемы, как:

- Несоответствующий уровень квалификации кадров потребностям новой экономики.

- Демографическое сокращение численности населения.

- Неравномерность заселения территориального пространства, влекущая чрезмерную нагрузку на одни субъекты и снижение перспектив развития у других.

- Низкая заинтересованность бизнеса в развитии социальной сферы.

Таким образом, предложенная методика, имея индивидуальные особенности в ограничении количества базовых показателей, относящихся к наиболее важным сферам социально-экономической системы региона, наряду с имеющимися подходами, позволяет определить уровень устойчивого социально-экономического развития территорий, что способствует получению более объективных результатов и позволяет применять ее при разработке региональной Стратегии социально-экономического развития.

Рецензенты:

Усатова Л.В. д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), г. Белгород.

Усатова Л.В., д.э.н., профессор кафедры «Экономика и статистика» ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), г. Белгород.

Библиографическая ссылка

Ферару Г.С., Орлова А.В. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=12151 (дата обращения: 26.02.2026).