В настоящее время данные о физиологическом состоянии организмов широко используют для диагностирования изменений окружающей среды. Среди комплекса биоиндикационных методов важное место занимают гематологические исследования, основывающиеся на использовании показателей состава крови [1-5 и др.]. Кровь является одной из подвижных тканей организма, которая служит регуляторным механизмом, и может достаточно оперативно реагировать на действие разнообразных раздражителей. То, что гематологические показатели являются высоко специфичными для каждого вида и колеблются в достаточно узких пределах, позволяет использовать их в качестве маркеров различных физиологических и патологических процессов, происходящих на организменном и экосистемном уровне.

Цель данной работы состояла в выявлении биоиндикационной возможности использования гематологических показателей ряпушки для оценки состояния оз. Белое (Вологодская область). При этом решались следующие задачи: 1) изучить особенности морфологического состава крови; 2) выявить отличия общей картины крови в разных районах озера; 3) определить характер наиболее часто встречаемых патологических изменений клеток крови и 3) оценить состояние экосистемы Белого озера по показателям морфологического состава и патологических изменений крови.

Объект, материал и методы исследования

Материал для исследований был собран в октябре 2007 г. в период траловой съёмки на оз. Белое. Белое озеро располагается в центральной части Вологодской обл. и входит в число 10-12 самых крупных озёр Европы (площадь 1284 км2, объём 5,25 км3; средняя глубина - 4,1 м, максимальная - не превышает 6,3 м). Озеро Белое подвергается интенсивной, антропогенной нагрузке, являясь водоёмом комплексного назначения, что соответственно отражается в значительном ухудшении качества воды.

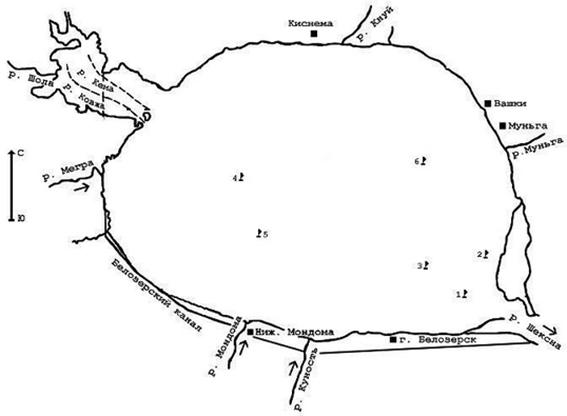

Станции отбора проб (рис. 1) были выбраны с учётом разной антропогенной нагрузки и пространственного распределения ряпушки. Было выбрано три станции вблизи г. Белозерск (рис. 1, ст. 1-3), где воды подвержены в наибольшей степени антропогенной нагрузке, две (рис. 1, ст. 4-5) вблизи фарватера, которые также можно отнести к неблагополучным и загрязненным участкам. Кроме того, был выбран условно фоновый участок (рис. 1, ст. 6). Параллельно с отбором биологического материала были взяты гидрохимические пробы, анализ содержания токсических веществ в которых проведён в аккредитованной испытательной лаборатории ФГУ ГЦ Агрохимической службы «Вологодский» (г. Вологда).

Рис. 1. Район исследований и схема станций сбора материала

В качестве объекта для биоиндикационных исследований была выбрана ряпушка Coregonus albula L. Выбор ряпушки в качестве вида-биоиндикатора для наших исследований обусловлен несколькими причинами. Во-первых, этот вид удобен для биоиндикации с позиции уникальности ее жилой формы, потому что любая жилая форма отражает условия обитания именно в данном водоеме. Белозерская ряпушка формировалась как жилая форма при изоляции озера после отступления Валдайского ледника и на данный момент является в Белом озере единственным представителем сиговых рыб [6-8]. Последние исследования морфологических параметров и генотипа ряпушки оз. Белое [9] показали, что в результате межвидовой гибридизации у данной популяции ряпушки отмечается своеобразное сочетание признаков, присущих ряпушкам сибирской и европейской. Кроме того, этот вид находится на границе ареала, и у него до сих пор не исследована морфологическая картина крови. С другой стороны, выбор ряпушки в качестве биоиндикатора обусловлен с позиции численности популяции и повышенной чувствительностью к загрязнению водоема. Ряпушка относится к ценным рыбам и ещё в середине XX века была одним из многочисленных видов сиговых рыб оз. Белое [10,11]. В настоящее время белозерская ряпушка потеряла промысловое значение и перешла в разряд малочисленных видов [12-14], доля её в уловах не превышает 0,1%. Основной причиной снижения численности, наряду с интенсивным промыслом, является ухудшение условий обитания и воспроизводства для чувствительных сиговых рыб, что связано с процессом токсификации Белого озера.

Ряпушка, отловленная в разных районах озера, подвергалась полному биологическому анализу [15]. Отбор проб крови и дальнейший ее анализ проведён у репрезентативной выборки особей ряпушки (46 экз.) по стандартной методике [16]. Для исследования гематологических показателей брали кровь у живых, внешне здоровых неповрежденных особей из хвостовой артерии. Мазки готовили сразу после взятия крови, высушивали на воздухе и фиксировали в 96% этаноле. Затем свежеприготовленные мазки окрашивали азур-эозином по Паппенгейму. Дальнейший анализ заключался в определении морфологического состава крови под световым микроскопом (увеличение: 90×15, 90×20). На мазке проводился подсчёт количества эритроцитов различной стадии зрелости, лейкоцитов, тромбоцитов. Клетки крови идентифицировались по классификации Н.Т. Ивановой [17]. Так же определялись патологические изменения клеток крови на основании работ Л.Д. Житеневой [18].

Для сравнения картины крови в разных участках озера проводилась статистическая обработка и визуализация данных (с использованием пакетов STATISTICA 6.0 и MS Excel). Статистическая обработка показателей крови включала вычисление среднего арифметического (М) и ошибки среднего арифметического (±m); достоверность отличий констатировали по критерию Стьюдента не менее чем при 95 % уровне вероятности [19]. К сожалению, подобный сравнительный анализ не удалось провести для других водоемов, так как в литературных источниках данные по гематологии ряпушки отсутствуют.

Результаты и обсуждение

В нашей работе впервые для Вологодской области и Северо-Западного региона приводится общая картина морфологического состава крови ряпушки, и сделана попытка обсудить возможность применения полученных достоверных различий по основным элементам красной и белой крови для биоиндикации условий обитания.

Выявленные показатели морфологического состава крови ряпушки приведены ниже.

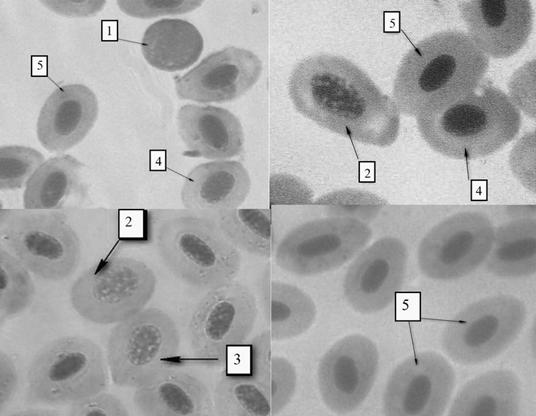

Эритроцитарный ряд. В периферической крови всех исследованных особей ряпушки были обнаружены следующие клетки эритроидного ряда (рис. 2).

Эритробласт - клетки с крупным ядром, содержащим ядрышки (рис. 2.1). Вокруг ядер располагается слой базофильной цитоплазмы. Процентное содержание данной группы в красной крови незначительно - 0,04%.

Базофильный нормобласт - клетка округлой формы с большим, плотным, занимающим 2/3 клетки ядром и интенсивно окрашивающейся базофильной цитоплазмой. Вокруг ядра узкий ободок светлой перинуклеарной зоны (рис. 2.2). В периферической крови ряпушки базофильные эритроциты, также как и эритробласты встречались достаточно редко.

Полихроматофильный нормобласт - клетка с относительно широким слоем цитоплазмы, резко очерченным ядром и пренуклеарным пространством (рис. 2.3). Содержание полихроматофильных эритроцитов на исследованных мазках больше чем базофильных (1,04%).

Оксифильный нормобласт - клетка округлой формы с плотным красно-фиолетовым ядром и оранжевой цитоплазмой. Наибольшая группа среди молодых эритроцитов (2,25%) (рис. 2.4). Доля молодых эритроцитов составляла в среднем 3,96%, на станции 2 этот показатель был наибольшим (табл. 1).

Зрелые эритроциты - самая многочисленная среди красной крови группа клеток (рис. 2.5), составляя у ряпушки 93,92-97,85%.

Результаты исследования эритроидного ряда показывают, что имеются достоверные отличия между морфологическим составом крови у рыб, выловленных в условно фоновом районе (ст. 6) и районе, расположенном в окрестностях г. Белозерск. Так, наблюдается повышенное количество полихроматофильных эритроцитов крови рыб на ст. 3 - 2,22%, на ст. 6 этот показатель составляет 0,25% (р=0,006). Как известно, наращивание в периферической крови полихроматофильных эритроцитов обычно сигнализирует о прогрессирующей анемии, при которой сокращается жизнь эритроцитов. Кроме того, достоверные отличия по содержанию зрелых эритроцитов отмечены со ст. 2 и 3 (р=0,05; р=0,006). Данные факты свидетельствуют о более благополучном состояния качества воды в условно фоновом районе оз. Белое.

Таблица 1. Эритрограмма крови ряпушки в разных районах Белого озера (M±m)

|

Cтанция |

Эритр- |

Базофильные нормобласты,% |

Полихроматофильные нормобласты,% |

Оксифильные нормобласты,% |

Зрелые эритроциты,% |

|

1 (г. Белозерск) |

- |

0,32±0,25 |

0,08 |

2,95±0,48 |

96,65±0,64 |

|

2 (г. Белозерск) |

- |

0,16 |

1,52±0,9 |

4,39±0,92 |

93,92±1,54 |

|

3 (г. Белозерск) |

0,07 |

1,24±0,67 |

2,22±0,44 |

2,48±0,63 |

93,98±0,97 |

|

4 (фарватер) |

0,03 |

1,01±0,33 |

1,10±0,36 |

1,28±0,38 |

96,59±0,8 |

|

5 (фарватер) |

0,09 |

0,25±0,13 |

0,59±0,30 |

1,21±0,31 |

97,85±0,42 |

|

6 (фоновая) |

- |

0,5 |

0,25 |

1,59±0,6 |

97,66±0,15 |

|

среднее |

0,04±0,02 |

0,63±0,16 |

1,04±0,21 |

2,25±0,27 |

96,03±0,43 |

Рис. 2. Эритроцитарная картина крови ряпушки: 1-эритробласт; 2-базофильный нормобласт; 3-полихроматофильный нормобласт; 4-оксифильный нормобласт; 5-зрелый эритроцит

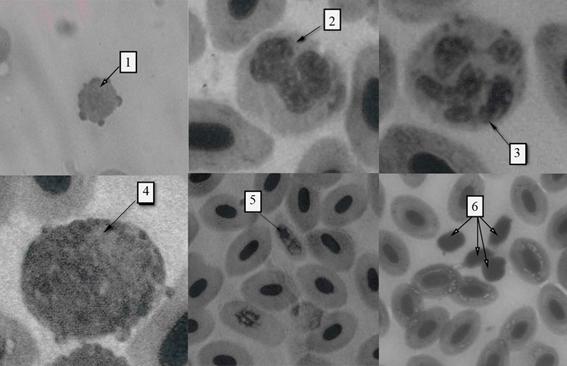

Лимфоидный ряд. Лейкоциты ряпушки представлены различными типами клеток: бластные формы - промиелоциты; гранулоциты - нейтрофилы, псевдоэозинофилы, псевдобазофилы; агранулоциты - лимфоциты и моноциты (рис. 3). При изучении лейкоцитарной формулы выявлено, что кровь ряпушки, также как и других представителей рода лососевых, имеет лимфоидный профиль [18, 19]. Доля лимфоцитов колеблется в пределах от 41,32% до 88,57%, составляя в среднем 74,11% (табл. 2). В группе гранулоцитов преобладают нейтрофилы, представленные клетками разной степени дифференцировки: юные (4,54%), палочкоядерные (2,53%) и сегментоядерные (10,73%) (табл. 3). На долю остальных клеточных структур (бластные формы, псевдоэозинофилы, псевдобазофилы, моноциты) в среднем приходится от 2,15 до 3,5%.

Таблица 2. Лейкограмма крови ряпушки в разных районах Белого озера (M±m)

|

Cтанция |

Бластные формы, % |

Нейтрофилы,% |

Лимфоциты, % |

Моноциты, % |

Псевдоэозинофилы и псевдобазофилы, % |

|

1 (г. Белозерск) |

- |

6,07±4,06 |

88,57±8,92 |

1,79 |

3,57 |

|

2 (г. Белозерск) |

- |

12,46±6,23 |

79,21±5,83 |

8,33±5,46 |

- |

|

3 (г. Белозерск) |

1,04 |

9,86±3,88 |

83,68±5,16 |

4,79±4,12 |

0,63 |

|

4 (фарватер) |

- |

17,20±4,53 |

79,10±4,56 |

- |

3,7±2,84 |

|

5 (фарватер) |

8,81±3,59 |

42,72±9,09 |

41,32±7,30 |

5,56 |

1,58 |

|

6 (фоновая) |

5,56 |

11,11 |

77,78±22,22 |

- |

5,56 |

|

среднее |

2,15±0,88 |

18,02±3,09 |

74,11±3,65 |

3,50±1,56 |

2,25±1,02 |

Таблица 3. Относительный показатель (%) нейтрофильных гранулоцитов ряпушки в разных районах Белого озера (M±m)

|

Cтанция |

Юные |

Палочкоядерные |

Сегментоядерные |

|

1 (г. Белозерск) |

8,08±2,86 |

1,79 |

- |

|

2 (г. Белозерск) |

8,25±3,11 |

4,44±3,02 |

1,79 |

|

3 (г. Белозерск) |

6,6±2,33 |

3,33±2,27 |

3,06±1,60 |

|

4 (фарватер) |

14,77±4,26 |

- |

9,52±3,09 |

|

5 (фарватер) |

6,67±2,22 |

3,70 |

36,8±9,7 |

|

6 (фоновая) |

- |

5,56 |

5,56 |

|

среднее |

4,54±1,42 |

2,53±0,99 |

10,73±2,82 |

Как следует из анализа белой крови ряпушки, выловленной в разных районах озера, достоверно значимых изменений среди процентного содержания тех или иных клеточных структур, не наблюдалось.

Тромбоциты. На мазках крови ряпушки тромбоциты располагались как в одиночном порядке, так и в агрегированном (Рис. 3.5-3.6). Достоверных отличий в количестве тромбоцитов в разных участках озера также не было выявлено.

В нашем случае, только показатели красной крови дают биоиндикационную возможность оценки состояния экосистемы Белого озера, которая может расшириться за счет выявления патологических изменений клеток крови.

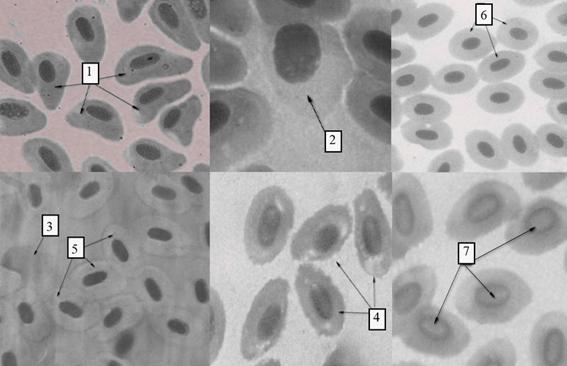

Морфологическая картина клеточных структур крови с признаками их деградации может служить ценным показателем нарушения эритро- и лейкопопоэза вследствие хронического воздействия того или иного неблагоприятного фактора. Анализ мазков крови обследованных особей показал, что в данных экологических условиях у ряпушки распространены различные патологические изменения в структуре клеток крови, а именно: пойкилоцитоз, анизоцитоз, лизис ядер эритроцитов, безъядерные эритроциты, олиго- и гипохромазия, гемолиз эритроцитов (рис. 4). Среди всех обследованных рыб обнаружено 7 особей, не имеющих клеточных патологий; в крови 13 рыб отмечен один вид клеточных патологий, а у 26 особей два и более нарушений клеток красной и белой крови. Наименьшее количество патологий зарегистрировано у рыб, отловленных в условно фоновом районе (ст. 6). Различия по частоте встречаемости патологий в этом месте достоверны с загрязненными участками в районе г. Белозерск (р=0,003), где отмечено наибольшее число патологий. Данный факт также подтверждается гидрохимическими показателями и свидетельствует о хроническом стрессе организма рыб в результате воздействия комплекса неблагоприятных факторов, в том числе и тяжелых металлов.

Рис. 3. Лейкоциты, моноциты и тромбоциты в периферической крови ряпушки:

1-лимфоцит; 2-палочкоядерный нейтрофил; 3-сегментоядерный нейтрофил; 4-моноцит; 5- одиночный тромбоцит; 6-скопление тромбоцитов.

Исследование воды на содержание тяжелых металлов на исследованных станциях показывает превышение по цинку на станциях 1, 2,4,5; по ртути - на станциях 1,2,3,4; по меди - на станции 3 и по марганцу - на станциях 5 и 6 (Таблица 4). Самым высокотоксичным элементом является ртуть, которая даже при очень низкой концентрации в окружающей среде опасна своими прямыми токсичными свойствами и высокой аккумуляцией в живых организмах. Для рыб токсичны цинк и медь, при интоксикациии этими металлами наблюдаются как физиологические так и биохимические нарушения. Марганец способен аккумулироваться в организме рыб во всех системах, отражая тем самым уровень загрязнения водоемов этим элементом, причем в большей степени этот элемент накапливается в рыбах-бентофагах [20].

Рис. 4. Изменение клеточных структур эритроцитов в крови ряпушки: 1-пойкилоцитоз; 2-образование безъядерного эритроцита; 3-ядерная тень; 4-фестончатые контуры эритроцитов; 5-гипохромазия; 6-анизоцитоз; 7-лизис ядер эритроцитов.

Таблица 4. Содержание тяжелых металлов в воде Белого озера, октябрь 2007г.

|

|

Станция |

||||||

|

Показатель |

ПДК |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

Co, мг/л |

0,01 |

<0.005 |

<0.005 |

<0.005 |

<0.005 |

<0.005 |

<0.005 |

|

Pb, мг/л |

0,006 |

<0.005 |

<0.005 |

<0.005 |

0.005 |

<0.005 |

<0.005 |

|

Cd, мг/л |

0,005 |

<0.0005 |

<0.0005 |

0.0009 |

<0.0005 |

<0.0005 |

<0.0005 |

|

Ni, мг/л |

0,01 |

<0.005 |

<0.005 |

<0.005 |

<0.005 |

<0.005 |

<0.005 |

|

Zn, мг/л |

0,01 |

0.014 |

0.014 |

0.01 |

0.013 |

0.015 |

0.004 |

|

Cu, мг/л |

0,001 |

0.001 |

0.001 |

0.002 |

<0.001 |

<0.001 |

0.001 |

|

Cr общ, мг/л |

0,02 |

<0.01 |

<0.01 |

<0.01 |

<0.01 |

<0.01 |

<0.01 |

|

Mn, мг/л |

0,01 |

0.01 |

0.01 |

0.01 |

0.01 |

0.013 |

0.014 |

|

Hg, мг/л |

- |

<0.00001 |

<0.00001 |

<0.00001 |

<0.00001 |

- |

- |

По результатам наших исследований наличие изменений в морфологической структуре клеток достоверно не коррелировали с содержанием тяжелых металлов в воде. Очевидно, что патологические изменения клеток крови имеют характер ответной реакции в рамках общетоксического действия тяжёлых металлов на организм. Для выявления специфичности воздействия тяжелых металлов на состояние крови требуются дополнительные исследования по накоплению тяжелых металлов в организме рыб. Тем более, что в литературных данных подобная зависимость описана [21, 22].

Следует подчеркнуть, что ответ кровеносной системы рыб как целостного образования на воздействие неблагоприятных факторов среды многогранный. Информация о структурных показателях эритро- и лейкограммы представляет существенный интерес для понимания функционирования гомеостатических механизмов, адаптации кроветворной системы рыб к неблагоприятным факторам среды и биоиндикации в условиях загрязнения вод различными токсикантами.

Выводы

Результаты исследований позволили установить морфологическую картину крови ряпушки в различных районах оз. Белое. Изменения в установленных показателях морфологического состава крови и патологических форм элементов крови ряпушки свидетельствует о различном уровне и неравномерности антропогенной нагрузки по акватории озера Белое.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1. Аленичев С.В. Динамика гематологических показателей типичных представителей ихтиофауны водоёмов Карелии: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Петрозаводск, 2000. - 25 с.

- 2. Лугаськова Н.В. Гематологическая характеристика рыб в условиях техногенного загрязнения водоемов Уральского региона // Изучение экологии водных организмов Восточного Урала. - Свердловск, 1992. - С. 116-127.

- 3. Методы исследования токсичности на рыбах / Пер. с нем. - М.; Агропромиздат, 1985. - 119 с.

- 4. Серпунин Г.Г., Лихачева О.А. Ихтиогематологический мониторинг заливов Балтийского моря // Биологические основы изучения, освоения и охраны животного и растительного мира, почвенного покрова Восточной Фенноскандии: Тез докл. междунар. конф. и выездной сессии Отд-ния. общей биологии РАН. (Петрозаводск, 6-10 сент., 1999 г.). - Петрозаводск, 1999. - С. 161.

- 5. Токсикозы рыб с основами патологии. - СПб., 2006. - 179 с.

- 6. Болотова Н.Л., Зуянова О.В., Решетников Ю.С. Сиговые рыбы Вологодской области // Биология и биотехника разведения сиговых рыб: Материалы Пятого Всероссийского Совещания. - СПб., 1994. - С. 24-28.

- 7. Bolotova N.L., Dumnich N.V., Konovalov A.F., Bolotov O.V. The population of Coregonids at the south margin of the distribution in the European part of Russia. // The abstracts of the Annual International Symposium «Biology of Polar Fish». - Cambridge, England, 2000. - P. 16.

- 8. Коновалов А.Ф., Болотова Н.Л. Жилые формы ряпушки на Европейском Севере России // Экологические проблемы северных регионов и пути их решения. Материалы междунар. конф. - Апатиты: Изд-во Кольского НЦ РАН, 2004. - Ч. 2. - С. 59-61.

- 9. Bolotova N.L., Konovalov A.F., Dumnich N.V. The populations of vendace (Coregonus albula) in Beloe and Vozhe Lakes, North-West of Russia // Abstracts VIII International Symposium on the biology and management of Coregonid fishes. - Rovaniemi, Finland, 2002. - P. 8.

- 10. Морозова П.Н. Рыбные запасы Вологодской области и пути их рационального использования // Труды научной конференции по изучению Вологодской области. - Вологда, 1956. - С. 169-184.

- 11. Водоватов Ю.С., Серенко В.А. Рыбные ресурсы // Антропогенное влияние на крупные озёра Северо-Запада СССР. - Л.: Наука, 1981. - Ч. II. Гидробиология и донные отложения озера Белого. - С. 109-130.

- 12. Болотова Н.Л., Коновалов А.Ф. Рыбное население Шекснинского водохранилища // Современное состояние экосистемы Шекснинского водохранилища. - Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2002. - С. 211-279.

- 13. Печников А.С., Коновалов А.Ф. Озеро Белое // Современное состояние рыбного хозяйства на внутренних водоёмах России. - СПб.: ГосНИОРХ, 2004. - С. 26-43.

- 14. Коновалов А.Ф. Анализ динамики численности и биомассы рыб Белого озера за тридцатилетний период // Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоёмов Европейского Севера: Сб. материалов IV (XXVII) Междунар. конф. (Вологда, Россия, 5-10 декабря 2005 г.). - Вологда, 2005. - Ч. 1. - С. 195-197.

- 15. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. - М., 1966. - 376 с.

- 16. Крылов О.Н. Методические указания по гематологическому обследованию рыб в водной токсикологии. - Л. 1974, - 40 с.

- 17. Иванова Н.Т. Атлас клеток крови рыб. Сравнительная морфология и классификация форменных элементов крови рыб. - М., 1982. - 110 с.

- 18. Житенева Л.Д., Полтавцева Т.Г., Рудницкая О.А. Атлас нормальных и патологически измененных клеток крови рыб. - Ростов-на-Дону: Ростиздат, 1989. -112 с.

- 19. Ивантер Э.В., Коросов А.В. Основы биометрии. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1992. - 168 с.

- 20. Моисеенко Т.И., Кудрявцева Л.П., Гашкина Н.А. Рассеянные элементы в поверхностных водах суши: Технофильность, биоаккумуляция и экотоксикология. Ин-т вод.проблем РАН.-М.: Наука, 2006. - 261 с.

- 21. Кашулин Н.А. Состояние популяций рыб в небольших водоемах лесной зоны Кольского Севера в условиях аэротехногенного загрязнения // Проблемы химического и биологического мониторинга экологического состояния водных объектов Кольского Севера. Апатиты, 1995. С. 120-143.

- 22. Кашулин Н.А., Лукин А.А., П.-А. Амундсен. Рыбы пресных вод субарктики как биоиндикаторы техногенного загрязнения // Апатиты, 1999. - 142 с.

Библиографическая ссылка

Кейстер И.А. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ РЯПУШКИ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК БИОИНДИКАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ В БЕЛОМ ОЗЕРЕ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) // Современные проблемы науки и образования. 2009. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=1186 (дата обращения: 17.12.2025).