Введение

Тяжёлые металлы являются одним из наиболее распространенных и опасных загрязнителей окружающей среды [6, 8].

Изучение влияния этих ингредиентов загрязнения проводится преимущественно вокруг металлодобывающих и металлоперерабатывающих заводов в полевых условиях [3].

Показано, что дождевые черви являются наиболее многочисленной и чувствительной группой, реагирующей на загрязнение [2]. Большинство авторов отмечают снижение обилия люмбрицид, уменьшение таксономического разнообразия [4, 7]. Данные, касающиеся возрастной структуры дождевых червей и их вертикального распределения встречены нами лишь в нескольких работах и отличаются противоречивостью. Так Е. Л. Воробейчик (1998) в своей работе отмечает, что в зоне влияния Среднеуральского медеплавильного завода наблюдается сдвиг дождевых червей в сторону подстилки, при этом отмечается, что именно подстилка содержит максимальные концентрации поллютантов, вокруг же Красноуральского медеплавильного комбината, напротив, наблюдается смещение дождевых червей в нижние горизонты почв [1]. На основании вышеперечисленного можно сформулировать проблемный вопрос: какие изменения происходят с дождевыми червями в лабораторных условиях при фиксированных значениях факторов природной среды (влажность, температура и д.р.) в присутствии комплекса полютантов. Исходя из вышесказанного, целью данного исследования являлось: Изучение влияния выбросов Среднеуральского медеплавильного завода на различные показатели малого красного червя в условиях вермикультивирования. Для достижения данной цели, ставились следующие задачи:

- Проанализировать выживаемость половозрелых люмбрицид под действием комплекса полютантов.

- Изучить и сравнить продуктивность L. rubellus при наличии комплекса полютантов и на чистой почве.

- Определить характер влияния комплекса полютантов в субстрате на выживаемость неполовозрелых особей.

- Проанализировать возрастную структуру популяций L. rubellus.

- Изучить влияние комплекса полютантов на вертикальное распределение малого красного выползка в субстрате.

Материал и методы исследования

Для эксперимента использовались пластиковые сосуды ёмкостью 2 л. На дно сосудов помещался крупный дренаж слоем 2 см. Сверху укладывался почвенный субстрат слоем 12 см. Для этого осенью 2007 года нами отбирались сборные пробы почвы и подстилки из трёх площадок в зоне 5 км от Среднеуральского медеплавилього завода и 3 площадок в зоне 30 км от источника эмиссии. В качестве подстилки использовался моховой пласт. В каждый сосуд помещались по 10 половозрелых и 5 ювенильных особей L. rubellus. Опыт проводился в пятикратной повторности для загрязнённых и трёхкратной для контрольных почв. Сосуд покрывался хлопковой тканью, которая закреплялась с помощью резинки, чтобы избежать миграций дождевых червей. половозрелых особей L. rubellus. Всего в эксперименте использовалось 120 особей.

Данные о содержании загрязняющих веществ в почве были предоставлены лабораторией экотоксикологии ИЭРиЖУрО РАН.

Для изучения вертикального распределения различных возрастных состояний и других параметров, почва в ящиках разбиралась послойно: 0 – 4 см, 4 – 8 см, 8 – 12 см. Почва по слоям выкладывалась на клеенку, и производился ручной разбор с фиксацией результатов методом конвертов. Обработка данных производилась с помощью стандартных статистических методов [5].

Результаты исследования и их обсуждение

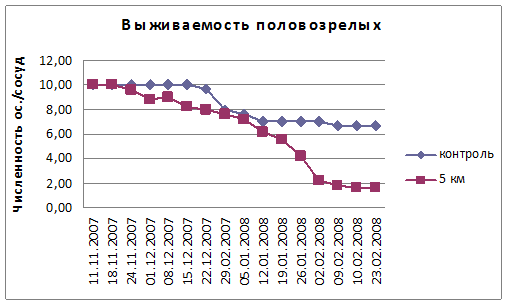

Выживаемость половозрелых особей

Как видно из рис. 3, на контроле наблюдалась 53%-ая выживаемость особей (P˂0,05). При наличии полютантов, наблюдалась тенденция к снижению численности, по окончанию опытов, средняя численность особей составила 1,9 ос./сосуд (P˂0,05).

Рис. 3. Выживаемость половозрелых особей L. rubellus при наличии и отсутствии полютантов в почве

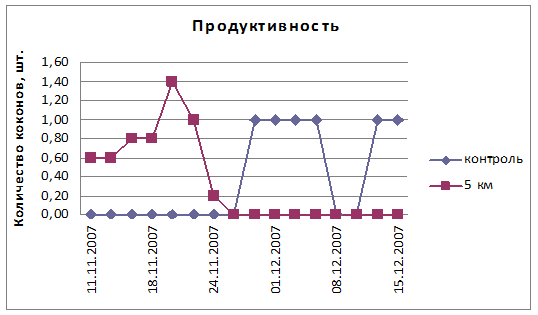

Продуктивность

В присутствии полютантов, наблюдался пик продуктивности, далее продуктивность упала до 0 (рис. 4), это предшествовало массовой гибели дождевых червей (P˂0,05). Возможно, это защитный биологический механизм, дающий популяции шанс выжить в неблагоприятных условиях. В экотоксикологии популяций этот эффект условно был назван эффектом «омоложения» популяции.

Рис. 4. Продуктивность L. rubellus при наличии и отсутствии полютантов в почве

На контроле кокны появились через 3 недели, после чего наблюдалась стабильно растущая продуктивность. К концу эксперимента в среднем она составила 1 кокон на сосуд (P˂0,05).

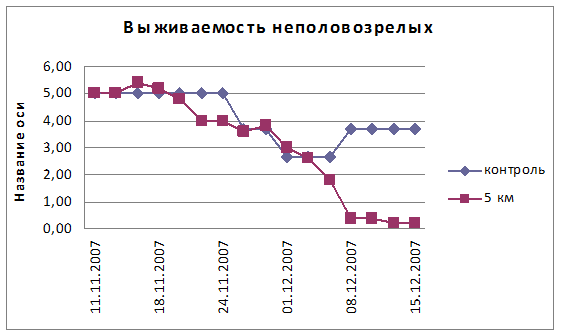

Выживаемость неполовозрелых особей

Как видно из рис. 5, в выживаемости неполовозрелых особей наблюдаются похожие тенденции, что и в откладке коконов червями. На контроле наблюдается 69% выживаемость неполовозрелых особей, что способствует постепенному увеличению численности популяции, не создавая избыточной плотности. При наличии полютантов динамика выживаемости почти равномерно спускается до 0 (P˂0,05).

Рис. 5. Численность неполовозрелых особей L. rubellus при наличии и отсутствии полютантов в почве

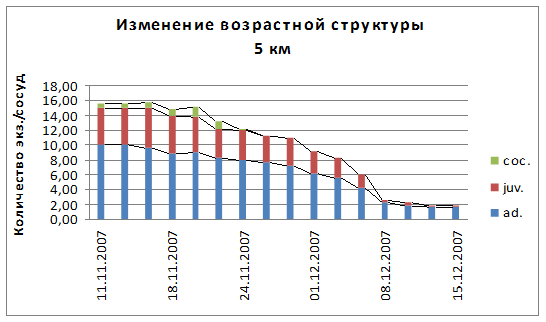

Возрастной спектр

На контроле наблюдается постепенное увеличение доли коконов, но в целом отмечается стабильный тип возрастного спектра. Как мы отмечали выше, количество половозрелых и неполовозрелых особей остаётся постоянным, постепенно увеличивается обилие коконов.

При наличии полютантов, к концу эксперимента популяция состоит практически из одних половозрелых особей. Это можно объяснить низкой выживаемостью неполовозрелых особей и небольшим выходом ювенильных червей из коконов.

Рис. 6. Возрастной спектр L. rubellus при наличии и отсутствии полютантов в почве

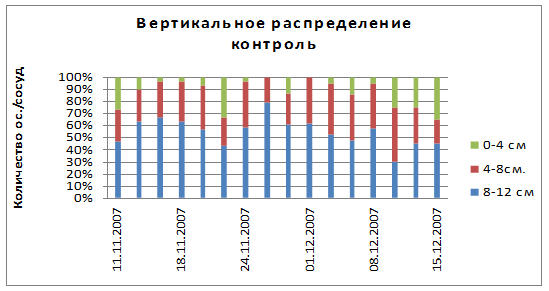

Вертикальное распределение в субстрате

Рис. 7. Вертикальное распределение половозрелых особей L. rubellus при наличии и отсутствии полютантов в почве

Как видно из рис. 7, на контроле черви очень подвижны, поэтому обнаруживаются во всех слоях субстрата. На загрязнённой почве черви смещались в нижние слои и отличались очень низкой активностью.

Заключение

1. Присутствие полютантов в субстрате способствует гибели малого красного выползка. Перед этим провоцируется высокая разовая продуктивность люмбрицид, на контроле наблюдалась 87% выживаемость дождевых червей.

2. На контроле наблюдается стационарный тип возрастной структуры, на загрязненной почве регрессивный, к концу эксперимента он представлен преимущественно половозрелыми особями.

3. Присутствие загрязняющих веществ в субстрате способствовало уменьшению подвижности дождевых червей и их перемещению в нижние слои почвы.

Рецензенты:

Сидоров Г.Н., д.б.н., профессор кафедры биологии ФБГОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», г. Омск.

Богданов И.И., д.б.н., профессор кафедры экологии ФБГОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», г. Омск.

Библиографическая ссылка

Резниченко И.С. ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА НА LUMBRICUS RUBELLUS (HOFFMEISTER, 1843) В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА. // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=11451 (дата обращения: 17.01.2026).