Введение

При детальной оценке сейсмической опасности одно из важнейших мест занимает анализ сейсмической активности зон сочленения основных морфоструктурных элементов на выделенных масштабах времени и установление взаимосвязи геологические предпосылок возникновения землетрясений разной силы с активными тектоническими структурами [7].

В задачах изучения сейсмической опасности для промышленных сооружений в сейсмоактивных зонах особая роль отводится исследованию активизации разломов в определенные временные интервалы жизни тектонических структур. Установление активности изучаемых структур связывают с их динамическими параметрами в виде средней скорости, рассчитываемой по амплитуде смещения в установленный промежуток геологического времени, направлению смещения и кинематике движений [8] .

Изучению сейсмичности и её природы на территории Южной Якутии и других сейсмоактивных регионах проводились многими авторами: [1–4, 8–12].

Данные исследования подтвердили тот факт, что для установления связи высокой сейсмической активности изучаемого региона с геологическими особенностями строения необходимо производить оценки параметров активности основных разломных структур в течение позднего плейстоцена и голоцена, то есть последних 100–150 тыс. лет. [3, 4] с уточнением за голоценовый период геологического развития [8].

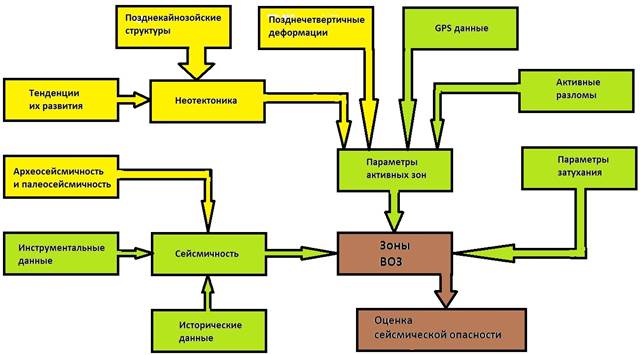

Общая технологическая схема оценки сейсмической опасности по комплексу геологических и сейсмологических работ приведена в работе [4] и представлена на рис. 1.

Для Южной Якутии основные работы по представленному комплексу выполнялись во второй половине XX столетия. Для оценки сейсмической опасности в пределах той или иной, выделенной по комплексу геолого-геофизических данных разломной структуры, были привлечены результаты комплексного анализа геолого-тектонических критериев сейсмичности [2]. Данные материалы проанализированы и обобщены в работе [6].

В современный период детальные геолого-геофизические исследования на территории Южной Якутии, направленные на выявление следов молодой тектонической активности в зонах геологических разломов, проводились в 2006 г. в связи с работами по детальному сейсмическому районированию трассы проектируемого нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан [11]. Комплексные исследования, включавшие геолого-геоморфологические и геофизические работы, носили палеосейсмогеологическую направленность.

В основу изучения активных разломов положен палеосейсмогеологический подход, основанный на допущении, что сильнейшие землетрясения далекого, часто доисторического прошлого оставляют на поверхности следы – палеосейсмодислокации [1, 2, 4].

Рис. 1. Технологическая схема оценки сейсмической опасности (по Трифонову В. Т. [4])

Цветные обозначения: желтый цвет – материалы, требующие дополнительной доработки для Южной Якутии на основе полевых исследований; зеленый цвет – материалы, требующие в основном теоретической проработки; коричневый цвет – выходные данные, изменяющиеся в зависимости от критериев и оценок полевых работ и теоретических моделей.

Результаты исследований и обсуждение

Признаками активности разломов являются расположенные вдоль них цепочки эпицентров землетрясений. На характер подвижек по разлому могут также указывать особенности происходивших вдоль него землетрясений [7]. Совместное применение двух методов позволяет дополнить и детализировать динамику разлома с изменениями его параметров вдоль разлома и на глубину, а также с временными вариациями их проявлений.

Способ оценки мест и максимальной магнитуды Mmax землетрясений по данным об активных разломах основан, во-первых, на самом факте приуроченности большинства сильных землетрясений разломам и, во-вторых, на их длине и амплитудах выявленных сейсмогенных подвижек. Хотя очаги современных сильных землетрясений могут располагаться в любой части зоны живого разлома, выявлены места, где они возникают особенно часто. Это пересечения и сочленения разнонаправленных разломов и участки, где кулисно расположенные сегменты разломов надстраивают друг друга. Именно там непрерывное движение по разлому затормаживается и происходит накопление упругой деформации, приводящее к сейсмогенерирующему срыву.

Использование для оценки Mmax данных о длине разлома L и величине сейсмогенных подвижек D основано на уравнениях регрессии типа

M = a+b·lg L и M = c+d·lg D, (1)

где a, b, c и d – коэффициенты, эмпирически определенные по данным о подвижках при современных землетрясениях, а M – их амплитуды.

Закон затухания интенсивности сотрясений от гипоцентрального расстояния использовался в виде [13]:

I = 1.5 M - 3.0 lg D i + 2.5, (2)

где, М выражается через энергетический класс К по формуле: К = 4 + 1.8 М.

Суммарная погрешность применения формулы (2) для Южной Якутии составляет 5 % (4.81 %), что позволяет использовать её для оперативных расчетов.

За меру сейсмичности была выбрана величина сейсмической активности А, как средней частоты повторения землетрясений определенной энергии.

Сравнительный анализ флуктуаций величин SE - сейсмической энергии, SE1/2- условных деформаций Беньёффа и А - сейсмической активности показывает, что оперировать величиной А целесообразнее, нежели SE и SE1/2. Это легко понять, если учесть, что период наблюдений над землетрясениями необходимо увеличить в 20 раз при работе с SE1/2 и в 55 при выборе SE. Тем не менее, расчет величины смещения по формуле (1) с учетом того, что суммарная величина накопленной магнитуды равна M = c+d·lg DМ и D∑=SE1/2 дает возможность рассчитать подвижки по разломам с учетом проекции сдвиговой компоненты сильного землетрясения на ось активного разлома, для которого рассчитывается смещение.

Второй подход связан с расчетом теоретического смещения D∑ за инструментальный период наблюдений (либо за выделенный период) и расчет теоретической магнитуды (энергии) при активизации рассматриваемого разлома [5] . Область динамического влияния разломов для земной коры показана в работе [13] и может быть записана в виде

![]() , (3)

, (3)

где ![]() – ширина зоны влияния разломов или расстояние от осевой зоны дислокации до середины поля повышенных напряжений, L – длина разломов,

– ширина зоны влияния разломов или расстояние от осевой зоны дислокации до середины поля повышенных напряжений, L – длина разломов, ![]() – коэффициенты пропорциональности, изменяющиеся в пределах 0,3-0,5 и 0,5-0,96 соответственно. Для районов с высокой тектонической активностью можно принять

– коэффициенты пропорциональности, изменяющиеся в пределах 0,3-0,5 и 0,5-0,96 соответственно. Для районов с высокой тектонической активностью можно принять ![]() ,

, ![]() .

.

Для структурированной геологической среды с линейным размером стороны домена 120–150 км, что характерно для Алданского щита [10] величина ![]() составит

составит ![]() = 0,15·(120-150)0,96 ≈ 20км. При этом удвоенная величина

= 0,15·(120-150)0,96 ≈ 20км. При этом удвоенная величина ![]() совпадает с величиной деформационных зон разломов 1-го ранга, определенных по аномалиям геофизических полей [10].

совпадает с величиной деформационных зон разломов 1-го ранга, определенных по аномалиям геофизических полей [10].

Результаты детального изучения активных разломов Южной Якутии [7, 11] для прогноза сейсмической опасности были обобщены на основе методов оценок максимально возможной магнитуды, основанных на глобальных статистических обобщениях соотношений размеров очаговых зон землетрясений, магнитуды, кинематики и амплитуды подвижек по сейсмогенным разломам, а также зон динамического влияния разломов [14, 15].

Проведенный анализ существующих подходов картирования активных разломов был дополнен результатами исследования структурных связей сейсмогеологических элементов, обусловливающих сейсмичность, с применением статистического анализа распределений аномалий геофизических полей и моделирования сейсмического процесса [5, 10].

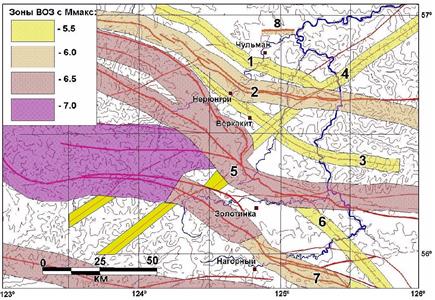

Использование ГИС MapInfo позволило построить карту зон возможных очагов сильных землетрясений (зон ВОЗ) Южной Якутии [7] (рис. 2).

Рис. 2. Дифференцированные зоны возможных очагов сильных землетрясений Южной Якутии исследованных активных разломов

Условные обозначения: Зоны ВОЗ: 1-Кабактинская; 2-Нижне-Нерюнгринская; 3-Беркакитская; 4-Суннагино-Ларбинская; 5-Южно-Якутская; 6-Верхне-Гонамская; 7-Становая; Чульмаканская, выделенная по результатам новых исследований

В дополнение к разработанным методикам картирования зон ВОЗ при построении данной карты (рис. 2) приняты предположения (в порядке обсуждения), что установленная активизация любого фрагмента разлома распространяется на всю тектоническую структуру и, во-вторых, уменьшение (увеличение) прогнозируемой магнитуты вдоль разлома возможно при наличии ортогональных (сопряженных) активизированных структур. В этой связи на карте не отражены изолинии равных магнитуд, как в работе [7], а сама карта названа условно «дифференцированные зоны возможных очагов сильных землетрясений». Из особенностей представленной схемы зон ВОЗ можно отметить следующее:

- ширина зон ВОЗ уменьшена для систем разломов северо-восточного простирания, так как они на данной территории носят подчиненный характер и во вторых укладываются в доменную структуру второго порядка [10], для которых зоны кинематического влияния определены в 30 км;

- широтная структура, объединяющая основную ветвь Южно- Станового и южную ветви Северо-Становой системы разломов представлены в виде одной зоны, так как, во-первых, они попадают в доменную структуру (3–2730) первого порядка и, во-вторых, объединены единым полем сейсмичности без сейсмических брешей;

- Кабактинская зона ВОЗ выделена в связи с одноименным активным разломом. Геолого-геоморфологические и палеосейсмогеологические наблюдения в зоне разлома показали морфо-кинематику в виде правостороннего взбросо-сдвига с возможными единовременными сейсмическими подвижками с амплитудой до 20 см;

- Нижне-Нерюнгринская зона ВОЗ выделена в связи с одноименным активным разломом, имеющим две структурные ветви. При «тренчинге» выявлено двукратное сейсмогенное смещение крыльев разлома с вертикальной амплитудой порядка 20–25 см [7].

- Суннагино-Ларбинская зона ВОЗ приурочена к одноименному активному разлому, имеющему две структурные ветви. Геолого-геоморфологические, геофизические наблюдения в зоне разлома показали его морфо-кинематику в виде сдвиго-сброса с возможными единовременными сейсмическими подвижками с амплитудой до 40 см.

- Беркакитская зона ВОЗ выделена в связи с одноименным активным разломом. Средняя глубина возникновения гипоцентров ожидаемых землетрясений 10–15 км [6]. Геолого-геоморфологические и геофизические наблюдения в зоне разлома показали его морфо-кинематику в виде взброса с возможными единовременными сейсмическими подвижками с амплитудой до 30 см.

- Южно-Якутская зона ВОЗ выделена в связи с одноименным активным разломом надвиговой морфологии, имеющим несколько структурных ветвей. К западу от г. Нерюнгри, в связи со сходством параметров, зона объединяется с северной ветвью Северо-Станового разлома в единую сейсмогенерирующую структуру. Геолого-геоморфологические, геофизические и палеосейсмогеологические наблюдения в зоне Южно-Якутского разлома показали его морфо-кинематику в виде взброса с возможными единовременными сейсмическими подвижками с амплитудой до 50 см.

- Верхне-Гонамская зона ВОЗ выделена в зоне одноименного активного разлома сдвиговой морфологии. Геолого-геоморфологические наблюдения в зоне разлома показали его морфо-кинематику в виде правостороннего сдвига с возможными единовременными сейсмическими подвижками с амплитудой до 40 см.

Становая зона ВОЗ выделена в зоне Южно-Станового активного голоценового разлома с взбросо-сдвиговой морфологией смещений.

Оценки максимально возможной магнитуды землетрясений в целом для изучаемой территории совпадают с расчетами по методике из работы [12]. Однако чередование субширотных структур с высоким и пониженным сейсмическим потенциалом отмечается впервые. Найденная сейсмодислокация севернее п. Чульман (Чульмаканская, рис. 2) укладывается в данную закономерность, и, в сущности, предопределяет необходимость дальнейших детальных исследований по изучению сейсмической опасности Южной Якутии. В свете планируемого промышленного развития региона данная задача имеет не только чисто научное, но и практическое значение.

Рецензенты:

Самохин А.В., д.т.н., профессор, профессор по кафедре «Физика и прикладная математика», Муромский филиал Владимирского государственного университета, г.Муром.

Смелов А.П., д.г.-м.н., профессор, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук, г.Якутск.

Библиографическая ссылка

Трофименко С.В., Гриб Н.Н., Иванова Н.А., Колодезников И. И. ПОСТРОЕНИЕ ЗОН ВОЗМОЖНЫХ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ГИС MAPINFO ДЛЯ ОЦЕНКИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=10233 (дата обращения: 16.02.2026).