Отличительной особенностью инклюзивного образовательного пространства является то, что ребенок находится как в некоем деятельностном поле, гармонизирующем с окружающим пространством и в то же время имеющем определенную автономию. Таким образом, инклюзивное образовательное пространство, с одной стороны, зависит от индивида, а с другой, как психолого-педагогический феномен имеет инвариантные характеристики, зависящие от социума.

Следуя логике нашего исследования, нами был проведен констатирующий эксперимент, целью которой являлось выявление уровня социокультурной интеграции таких детей, анализ предпосылок построения инклюзивного образовательного пространства с целью их социокультурной интеграции.

Констатирующий этап экспериментальной работы был организован в период с 2010 по 2011 гг. на базе специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений; школе социальной адаптации детей-инвалидов № 60; центра дистанционного обучения; центра детского и юношеского творчества, республиканского центра психолого-медико-педагогического сопровождения.

В констатирующей части исследования участвовали 264 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них дети, обучающиеся в СКОУ, – 96 человек (36,4 % от общего числа обследуемых учащихся), в школе социальной адаптации и детей-инвалидов – 132 человека (50 % от общего числа обследуемых), в условиях общеобразовательной школы – 36 человек (13,6 % от общего числа обследуемых); 43 учителя; 160 родителей; 226 человек – представителей общества (69 человек работающего населения, 47 пенсионеров, 78 студентов, 32 педагога общеобразовательных учреждений).

В ходе работы нами были определены направления исследования.

1. Изучение возможностей и потребностей субъектов образования.

2. Изучение отношения социума к лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Процедура психолого-педагогического обследования детей включала: анализ эффективности коррекционно-образовательного и воспитательного процессов; наблюдение; экспертную оценку; определение уровня социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. Оценочными критериями социокультурной интеграции явились психологические и педагогические показатели, разработанные нами на этапе теоретического исследования проблемы.

Для выделения указанных критериев нами была сформирована батарея методов исследования, включающая 10 методик.

Изначально нами была выявлена характеристика взаимоотношений детей с ограниченными возможностями здоровья с родителями и близкими людьми (методика «Лесенка»). Исследование показало, что частота общения у детей из специальных школ в большей степени наблюдается с братьями и сестрами (25,9 %), с мамами (20,7 %), с папами (18,7 %). У детей из школы надомного обучения: с мамами (47,3 %), папами (22,4 %), друзьями (14,6 %). У детей, обучающихся в общеобразовательной школе: с родителями (58,2 %), с друзьями (32,3 %).

Больше ценят таких детей друзья (30,1 %), мамы (18,3 %), бабушки, дедушки (16,7 %). Дети с ограниченными возможностями здоровья ощущают комфорт при общении и сотрудничестве с мамами (42,5 %), с друзьями (34,2 %), с папами и другими лицами (14,1 %).

С целью выявления характера взаимодействия субъектов образования в коллективе было проведено анкетирование. Обобщенно итоги анкетирования выражены в таблице 1.

Таблица 1

Предпочтения учащихся во взаимодействии с субъектами образования

|

Вопрос |

Педагоги |

Родители |

Другие лица |

|

Кого из взрослых следует пригласить в поход? |

36,7 % |

23,6 % |

8,1 % |

|

Кто для Вас служит примером? |

|

|

|

|

СКОУ |

34 % |

40,9 % |

18,2 % |

|

Школа социальной адаптации детей-инвалидов |

47,2 % |

35,6 % |

9,7 % |

|

Общеобразовательная школа |

12,6 % |

10,9 % |

10,5 % |

На следующий вопрос «Где Вы можете наиболее полно выразить свою личность (Где вам интересно, где Вас ценят, понимают)?» мы получили следующие ответы:

- учащиеся СКОУ преимущественно реализуют себя на занятиях кружка (36,7 %), в учебной работе и компании друзей (31,4 %);

- учащиеся школы № 60 – в учебной работе (38,3 %), в семье (27,5 %), в компании друзей (21,7 %);

- учащиеся общеобразовательных учреждений – в компании друзей (29,2 %), в семье (23,7 %), в учебной работе (16,1 %).

Вопрос: «В каких делах учителя школы на равных участвуют с учащимися?». По мнению учеников СКОУ, это: уборка, кружки, секции (62,1 %); праздники, фестивали (48,9 %); спортивные соревнования (40,6 %); детей из школы № 60: поход (56,2 %), уборка (27,4 %), праздники и фестивали (46 %); детей общеобразовательных школ, это: уборка (23,5 %), поход (12,3 %), спортивные соревнования (6,9 %).

Вопрос «С кем Вы можете быть откровенными?» учащиеся СКОУ считают следующим образом: с родителями (36,3 %), с товарищами по школе, классу (32,9 %), с учителями школы (23,4 %); ученики школы № 60 – с учителями школы (23,2 %), с родителями (48,6 %), с товарищами по школе, классу (24,3 %); учащиеся общеобразовательной школы – с родителями (11,6 %), с ребятами из компании (7,3 %); с учителем школы (7,9 %).

«В каких областях жизни учащиеся школы обладают реальными правами?» Отвечая на данный вопрос, учащиеся СКОУ обладают реальными правами в процессе организации досуга (48,3 %), в поощрении (16,7 %), в организации воспитательной работы (8,6 %). Ученики школы № 60 свои реальные права реализуют в организации досуга (24,4 %), нигде (13,6 %), в поощрении (15,5 %), а учащиеся общеобразовательной школы – в совершенствовании учебного процесса (10,3 %), не знают (12,7 %), организации воспитательной работы (14,8 %).

Если учитель несправедливо обидел ученика, то дети из СКОУ обращаются обычно к классному руководителю (24,1 %), а 120,2 промолчат, и лишь 17,1 % будут пытаться доказывать свою правоту. Что касается детей из школы социальной адаптации детей-инвалидов, то в таком случае 27,2 % не знают как себя вести, 13,8 % – будут доказывать свою правоту и 13,8 промолчат. Учащиеся общеобразовательной школы в таких ситуациях могут ответить грубостью или дерзостью (15,4 %), промолчат 18 %, а лишь 6,3 % – попытаются спокойно доказать собственную правоту.

«Отношения учеников и учителей в нашей школе можно назвать...» добрыми, считают 467 % учащихся СКОУ, 89 % в школе № 60 и лишь 14,3 % учащихся общеобразовательной школы.

Далее мы выяснили, к кому могут обратиться в трудную минуту учащиеся школ. Дети из СКОУ – к учителю (43 %), к воспитателю (61 %), к семье (16,7 %). Учащиеся школы № 60 в таких ситуациях обычно обращаются к семье (41,3 %), к друзьям (23,4 %), учителю (26,9 %). Интересен ответ учащихся общеобразовательной школы. В таких случаях они апеллируют к семье намного чаще (65,2 %), к друзьям (13,2 %), к учителю (43,2 %).

Следующий этап диагностики на констатирующем этапе исследования был направлен на выявление характеристики взаимодействия детей с ограниченными возможностями здоровья с социумом. С этой целью мы использовали анкетирование. Ниже представлен анализ ответов детей с нарушениями развития на вопросы.

Вопрос: «Какое отношение к себе чаще всего вы ощущаете со стороны окружающих?» (нужно было выбрать один из вариантов ответов: да, нет, не знаю).

Равнодушное отношение к себе ощущают 53,2 % учащихся СКОУ, 50 % учащихся общеобразовательных учреждений и 45 % детей-инвалидов, обучающихся в школе надомного обучения. Эти данные подтверждают истинность существующей в обществе системы отношений к таким гражданам в целом.

Вопрос: «Испытываете ли у Вас трудности в общении с другими людьми?».

Дети, обучающиеся в СКОУ, ответили, что они испытывают проблемы в общении с посторонними людьми (26,9 %), с учителями (23,1 %), с родителями и воспитателями (7,69 %). Не бывает проблем в общении у них с родителями (76,92 %), воспитателями (73,1 %), учителями (61,5%).

Дети из школы социальной адаптации детей-инвалидов: бывают с посторонними людьми (78 %), с родителями (26 %); с учителями, друзьями (23 %). Не бывает проблем в общении с учителями, друзьями (77 %), с родителями (74 %), с посторонними людьми (22 %).

Учащиеся общеобразовательной школы указали на проблемы с друзьями (41,2 %), с посторонними людьми (37 %), с родителями (21 %). Отметили отсутствие проблем с учителями (90 %), родителями (78,3 %).

Вопрос: «Хотели бы Вы учиться со здоровыми учащимися?». Ученики СКОУ выразили желание учиться в одной школе со здоровыми детьми (23,1 %); не хотят учиться в одном классе – 76,9 %, в одной школе – 57,7 %, затруднились ответить на этот вопрос 23,1 % учащихся. Дети из школы № 60 хотят учиться в одной школе, но в разных классах со здоровыми детьми (63,7 %), в одном классе (28,1 %). Свое нежелание учиться в одной школе с здоровыми детьми выразили (36,3 %) детей, в одном классе (71,9 %). Учащиеся общеобразовательной школы выразили желание учиться в одной школе (25 %) и в одном классе (22,5 %) с нормально развивающимися учениками. Отрицательные ответы мы получили такие: не хотят учиться вместе со здоровыми детьми в одной школе (75 %) и в одном классе (72,5 %).

Вопрос: «Что Вас больше всего беспокоит?». Ученики СКОУ продемонстрировали высокий уровень тревожности: они обеспокоены своей будущей жизнью (83,1 %), своей будущей работой (76,9 %). Лишь незначительный процент учеников не испытывает беспокойства о своей будущей работе (23,1 %), о своей будущей жизни (16,9 %). Ответов «не знаю» не было.

Следующим шагом исследования было изучение характеристики психологической атмосферы в коллективе в образовательном учреждении. В процессе ее изучения в исследуемых образовательных учреждениях мы отметили состояние психологической атмосферы в специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении. Например, дети из специальной школы VIII вида при оценке полярных качеств наиболее высоко отметили: удовлетворенность (8,2 %), увлеченность (7,9 %), теплоту взаимоотношений (8,5 %), сотрудничество и взаимную поддержку (7,6 %).

Учащиеся школы социальной адаптации детей-инвалидов выделили такие преобладающие качества, как дружелюбие (9,4 %), согласие (7,8 %), сотрудничество (8,4 %), результативность (5,8 %), занимательность (7,1 %).

По мнению детей из общеобразовательной школы, состояние психологической атмосферы в коллективе можно охарактеризовать, как увлеченность (9,3 %), удовлетворенность (7,5 %), сотрудничество (7,4 %), занимательность (7,3 %), результативность (6,9 %).

Для понимания сути проблемы нам было значимо определить характеристику ценностно-ориентированного единства субъектов образовательного процесса. Определение ценностно-ориентированного единства субъектов образовательного процесса носит следующий характер.

Характеристика экспертной оценки педагогами социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Данные констатирующего эксперимента позволили выделить три основные группы детей в зависимости от уровня их социальной адаптации (высокий, средний, низкий).

Представим распределение групп детей с ограниченными возможностями здоровья по уровням социальной адаптации в таблице 2.

Таблица 2

Уровни социальной адаптации детей с ОВЗ

|

Уровни |

СКОУ (%) |

Школа № 60 (%) |

ОУ (%) |

|

Низкий |

42,2 |

37,8 |

35,4 |

|

Средний |

56,1 |

54,9 |

48,7 |

|

Высокий |

1,7 |

7,3 |

15,9 |

Подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к жизнедеятельности происходит в определенных социокультурных условиях. В связи с этим большое значение приобретает приобщение индивида к культуре, ее ценностям и нормам, что обеспечивает выполнение человеком социальных ролей. Поэтому в воспитательном пространстве школы большое внимание уделяется дополнительному образованию детей.

Представим процентное соотношение посещения кружков и секций детей с ограниченными возможностями здоровья в различных образовательных учреждениях. Мы видим изначально низкие показатели вовлечения в систему дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в СКОУ (12,8 %) и школе социальной адаптации детей-инвалидов (42 %), тогда как в условиях общеобразовательной школы охват таких детей дополнительным образованием составляет 53 %.

Эти показатели характеризовали направленность образовательного процесса в большей мере на учебную деятельность. На этом этапе продуктивное взаимодействие между учениками и педагогами сформировано на низком уровне, занятия в различных кружках и секциях не приветствовались как в самом учреждении, тем более за их пределами. Учреждения характеризовались закрытостью, непониманием важности налаживания продуктивного взаимодействия с учреждениями и организациями, страхом перед социумом.

Характеристика социокультурной адаптации и социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

Обобщенный анализ исследования социокультурной адаптации и социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья позволил представить ее обобщенную характеристику (см. таблицу 3).

Таблица 3

Характеристика исходного уровня социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья

|

|

СКОУ (N=96) |

Школа № 60 (N=132) |

ОУ (N=36) |

|

Высокий |

15 (15,6%) |

28 (21,2%) |

18 (50%) |

|

Средний |

35 (36,5%) |

76 (57,6%) |

14 (38,9%) |

|

Низкий |

46 (47,9%) |

28 (21,2%) |

4 (11,1%) |

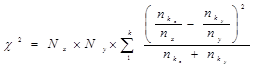

Для выявления различий между группами учащихся из СКОУ, школы социальной адаптации детей-инвалидов и общеобразовательной школы по уровню их социокультурной адаптации и социокультурной интеграции использовался критерий однородности c2, который вычислялся по формуле

где ![]()

![]() – объем каждого из уровней ЭГ,

– объем каждого из уровней ЭГ, ![]() – объем каждого из уровней КГ.

– объем каждого из уровней КГ.

Таблица 4

Сравнительная характеристика уровней социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья

|

|

Различия между СКОУ (N=96) и школой №60 (N=132) |

Различия между СКОУ (N=96) и ОУ (N=36) |

Различия между школой № 60 (N=132) и ОУ (N=36) |

|

Критерий однородности c2 |

c2=18,22 |

c2=21,78 |

c2=11,92 |

|

Достоверность (p) |

p<0,01 |

p<0,01 |

p<0,01 |

Итак, уровень социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья зависит от внешних и внутренних факторов. К внутренним факторам относятся структура первичных и системных отклонений в развитии, степень их проявления; к внешним фактором – социализация, уровень социокультурной интеграции.

Дети, обучающиеся в СКОУ, в большинстве своем имеют низкий уровень социокультурной интеграции. Оно обусловлено спецификой социокультурной среды специального (коррекционного) образовательного учреждения, характеризующегося ограниченность социальных контактов учащихся с внешним миром. В школе социальной адаптации детей-инвалидов разрабатываемое педагогами школы социально-воспитательное и культурное пространство обеспечивает наличие значительного количества учащихся со средним уровнем социокультурной интеграции, хотя более четверти детей испытывают трудности социокультурной интеграции. Они не достаточно адаптированы и интегрированы в окружающий социум, из-за собственной низкой потребности в социокультурной интеграции и непринятия со стороны общества. Что касается учащихся общеобразовательных учреждений, то очевидно доминирует количество учащихся с высоким уровнем социокультурной интеграции. Безусловно, это обстоятельство является показателем эффективности образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой школы.

Итак, анализ данных констатирующего эксперимента показал, что в характеристике контингента детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдаются, выделяются как общие, так и специфические признаки.

Уровень социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья зависит от внешних и внутренних факторов. К внутренним факторам относятся структура первичных и системных отклонений в развитии, степень их проявления, к внешним – социализация, уровень социокультурной интеграции.

Дети, обучающиеся в СКОУ и школе социальной адаптации детей-инвалидов, испытывают выраженные трудности социокультурной интеграции. Они не достаточно адаптированы и интегрированы в окружающий социум, из-за собственной низкой потребности в социокультурной интеграции и непринятия со стороны общества.

Изучение семей детей с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировало в ряде случаев низкий уровень ее воспитательного потенциала, изолированность от окружающего социума (46,7 %).

Отношение социума к лицам с ограниченными возможностями здоровья показывает нам в большинстве случаев индифферентность (53–82 %), иногда полное неприятие и агрессию (20–43 %); в редких случаях – эмпатию, заинтересованность, поддержку (2–6 %) в разных возрастных и социальных группах.

Из 56 педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (89 %) считают, что дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в медицинской помощи, в помощи государственных служб, специальных организаций, полностью, исключая возможности собственного участия в процессе образования данной категории лиц. Причины собственной безучастности они видят в том, что не знакомы со спецификой работы с такими детьми; не сталкивались с ними, хотя иногда в общеобразовательных учреждениях такие дети встречаются (95 %).

Итак, результаты констатирующего эксперимента продемонстрировали, что образовательные учреждения, обучающие детей данной группы, и окружающий социум недостаточно взаимодействуют друг с другом, хотя функционируют в едином времени и образовательном пространстве. Современная система специального образования не способна в полной мере предоставить возможности и создать оптимальные условия для полноценной социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в социум, в общественную жизнь.

Рецензенты:

Дугарова Т. Ц., д-р психол. наук, доцент, зав. кафедрой возрастной и педагогической психологии Бурятского госуниверситета, г. Улан-Удэ.

Ваганова В. И., д-р пед. наук, профессор, проректор Республиканского института кадров управления и образования, г.Улан-Удэ.