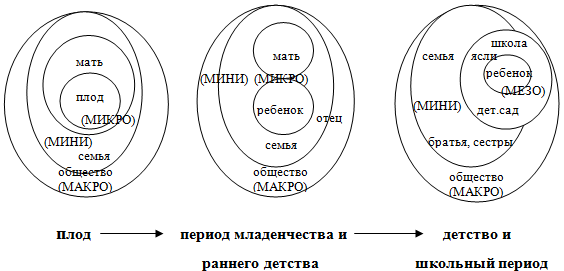

ВВЕДЕНИЕ. Методология выхаживания и реабилитация больных и незрелых новорожденных детей предполагает создание для таких пациентов оптимальных условий безопасной и при этом развивающей среды – оздоровление микросоциальной сферы. Ребёнок растёт и развивается, взаимодействуя с окружением, которое образуют микро-, мини-, мезо- и макро-экосистемы (рис.1). Микро-экосистема – это пространство или мир, который ребёнок может оценить или уловить при помощи своей сенсорной системы и при помощи взаимодействия с другими людьми. В случае эмбриона и плода, микросистемой является внутриутробное пространство матери. А в случае младенца – микросистема формируется в личных отношениях, сначала в основном с родителями, а также медицинским персоналом в случае рождения незрелого и больного ребенка, позже другими членами семьи [8]. Оздоровление и поддержание стрессонейтральной окружающей среды очень важно в любом возрасте. Однако существует особая категория пациентов – это недоношенные дети. Физиологичное для их биологического (гестационного) возраста внутриутробное пребывание заканчивается по каким-либо причинам преждевременно. Очевидно, что глубоконедоношенные новорожденные дети (масса тела менее 1000 гр.) в связи с выраженной морфо-функциональной незрелостью организма не готовы к внеутробному пребыванию [2].

Рис. 1. Микро-, мини-, мезо- и макро-экосистемы ребенка на разных этапах его развития (модифицировано из [8])

В настоящее время в современной неонатологии особое внимание уделяется технологиям выхаживания маловесных детей (модель NIDCAP-Индивидуализированный, Семейно ориентированный, Развивающий Уход) [11]. Во-первых, это воссоздание приближенных к утробе матери комфортных экоусловий: поддержание термонейтральной обстановки (кувезы, источники лучистого тепла, водяные матрацы, попоны на кувез), энтеральное/парэнтеральное питание, обеспечение физиологичной флексорной позы («гнезда», ортопедические укладки), ограничение внешней стимуляции (вестибулярной, звуковой, тактильной, зрительной). Во-вторых, это максимальное привлечение к уходу и выхаживанию ребенка его семьи. В-третьих, воссоздание постнатально оптимальных окружающих ребенка условий наряду со значительной пластической возможностью детского организма позволяют врачам иметь в своем распоряжение «терапевтическое окно» (Ю. А. Барашнев) для проведения реабилитации и абилитации. Этот промежуток очень ограничен во времени и длится в среднем до 6–11 месяцев жизни с учетом срока гестации при рождении [1].

Для реализации всех программ развивающего ухода и оптимального выхаживания необходимо обладать фундаментальными знаниями по эволюционной нейрофизиологии.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: провести сравнительные исследования нейромышечного статуса недоношенных детей с помощью схем неврологического осмотра недоношенного ребенка – схема качественной и количественной оценки недоношенных детей в соответствии с их постконцептаульным возрастом (ПКВ) (Пальчик А.Б., 2008) и новых параметров интерференционной электромиограммы (иЭМГ).

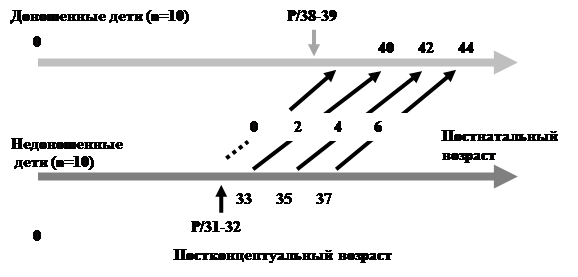

МЕТОдика. Общий дизайн исследования представлен на рис. 2.

Рис.2. Общий дизайн исследования и группы обследованных детей

Примечание: Р – срок рождения (гестационный возраст в неделях), черные стрелки указывают соответствие постнатального возраста у доношенных и недоношенных детей; 0 – концепция. Пунктиром обозначен неисследованный возраст у недоношенных детей.

В группу недоношенных вошли 10 детей обоего пола низкой степени риска с гестационным возрастом 31/32 недели, средняя масса при рождении составила 1650 ± 105 г, средняя оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. Под низкой степенью риска подразумевается отсутствие серьезных отклонений в соматическом и неврологическом статусе ребенка. Их обследование проводилось в динамике на 2, 4 и 6-й неделе жизни (фактически в 33, 35, 37 недель ПКВ). Группу контроля составили 10 доношенных детей обоего пола, родившихся в срок (38/39 недель гестации) с нормальной оценкой по шкале Апгар (8/9 баллов), средней массой тела 3430 ± 90 г, обследованных также в возрасте 2, 4 и 6 недель после рождения. Дети обследовались в ГБУЗ «Детская республиканская больница» (Петрозаводск), с информированного согласия мамы ребенка, с разрешения Этического комитета при Минздрасоцразвития РК.

Для объективизации полученных данных клинический неврологический осмотр проводился с помощью схем неврологического осмотра недоношенного ребенка в 33 и 35 недель ПКВ, предложенных А. Б. Пальчиком, 2008 г. [5]. Общая сводная схема включает в себя 40 показателей: рефлекторный ответ на прикосновение, вздрагивание (стартл-реакция), генерализованные движения (generalized movements), изолированные движения руки и ноги, ретрофлексия головы и т.д. [5]. Оценка детей в 33 недели ПКВ проводилась по 36 показателям, в 35 и 37 недель по всем 40 показателям. Каждому показателю присваивался балл от 0 до 1,0. Интерпретация теста проводилась по сумме баллов. Доношенные дети обследовались неврологически по общепринятой в отечественной неонатологической практике схеме [6].

Для регистрации и ЭМГ использовали поверхностные биполярные электроды фирмы «Нейрософт» (Иваново, Россия). Усиление миоэлектрического сигнала проводили с помощью электромиографов Нейро-МВП-4 и Нейро-МВП-Микро (ООО «Нейрософт», Иваново, Россия). Запись электромиограммы производили последовательно с 4 мышц: трехглавой мышцы плеча и двуглавой мышцы плеча справа; икроножной мышцы и передней большеберцовой мышцы слева на жесткий диск для последующей обработки. Частота опроса аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 20 КГц, полоса пропускания сигнала 2–1000 Гц.

Обработки сигнала проведена нами с помощью традиционных линейных и новых нелинейных методов обработки иЭМГ [7, 9, 10]. Нелинейный анализ иЭМГ (FRACTAN 4.4 ©) включал в себя измерение фрактальной размерности (D), корреляционной размерности (Dc) и корреляционной энтропии (K₂). В линейном анализе иЭМГ использована средняя амплитуда (A, мкВ) и средняя частота (MNF, Гц) [4].

Исследование проводилось стандартизировано с учетом состояния обследуемого ребенка, времени после кормления, окружающих условий (температурный режим: в 33 недели ПКВ обследовались в условиях кувеза, в 35 и 37 недель гестационного возраста дети, а также доношенные новорожденные обследовались на пеленальном столике на фоне частичного распеленания, при температуре воздуха 24–25 ºС).

Статистическая обработка проведена с использованием программы Excel 2003 и SPSS 12.0™ и Statgraphics Centurion 15.0. Для определения межгрупповых различий (возрастных групп и разных групп детей) использовали W-критерий (Крускалла – Уоллиса) и U-критерий (Манна – Уитни).

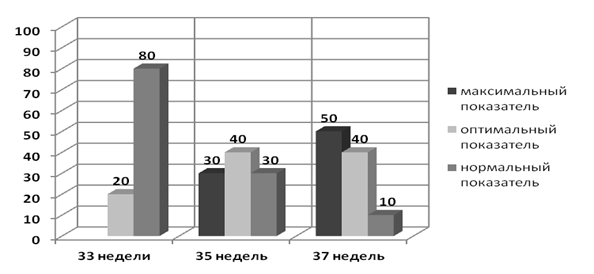

Результаты и обсуждения. Клиническая оценка недоношенных детей по схеме неврологического осмотра выявила следующие особенности. В 33 недели ПКВ оптимальный показатель развития (≥ 32 баллов) был у 2-х (20 %) детей, нормальный показатель развития (≥26,5 баллов) – у 8 (80 %) (рис.3). Очаговая симптоматика не отмечена. Ассиметрия мышечного тонуса верхних конечностей отмечена у 1 ребенка (10 %), нижних конечностей у 3-х (30 %) детей. В настоящее время вопрос принципа симметрии – асимметрии остается открытым. По мере усложнения процессов в органической природе во все большей степени начинает проявляться асимметрия [5]. Это касается и моторики новорожденных: в первые сутки жизни при автоматической походке ребенок делает первый шаг правой ногой, у 65 % младенцев голова, установленная в нейтральном положении, поворачивается вправо, и у этих же детей в последующем отмечается праворукость [5].

Постконцептуальный возраст (нед.)

Рис. 3. Показатель неврологического развития у недоношенных детей в 33, 35, 37 недель постконцептуального развития.

Примечание: максимальный показатель 100 % баллов, оптимальный - >90 % баллов, нормальный – > 75 % баллов.

У недоношенных детей в возрасте 33 недель фрактальная размерность (D) иЭМГ варьировала от 1,5 до 1,64, корреляционная размерность (Dc) и корреляционная энтропия (K2) варьировали от 4,0 до 5,0 во всех мышцах (рис. 4). Эти значения были достоверно меньше по сравнению с аналогичными параметрами у доношенных детей. Средняя частота спектра иЭМГ составила у 2-недельных недоношенных детей от 166 до 185 Гц, а максимальная средняя амплитуда – от 130 до 173 мкВ (рис. 4). У здоровых доношенных новорожденных данные показатели были значительно выше (рис. 4).

Рис. 4. Сравнительная динамика нелинейных параметров иЭМГ во всех мышцах у детей группы контроля и недоношенных детей: коррелляционной размерности (Dc), фрактальной размерности (D) и коррелляционной энтропии (K₂); А-m.tibialis ant., B-m.triceps.br., C-m.biceps br., D-m.gastrocnemius.

Примечание: * р<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 при сравнении детей с 33 неделями гестационного возраста с детьми 35, 37, недель постменструального возраста и 2, 4-х, 6 недельными доношенными детьми.

В 35 недель ПКВ получен максимальный показатель развития у 3-х (30 %) детей, оптимальный – у 4-х (40 %) и нормальный –у 3-х (30 %) новорожденных (рис. 3). Очаговая симптоматика отсутствовала. Ассиметрия мышечного тонуса в ногах была выявлена у 1 ребенка (10 %). В 37 недель ПКВ максимальный показатель развития был у 5 (50 %) детей, оптимальный – у 4 (40 %) и нормальный – у 1 (10 %) ребенка (рис. 3). Очаговая симптоматика отсутствовала. Асимметрия мышечного тонуса в ногах была выявлена у 1 ребенка (10%).

У недоношенных детей в течение всех 4 недель обследования нелинейные параметры характеризовались медленным увеличением к 37-й неделе гестационного возраста (т. е. к 6-й неделе жизни) (рис.4). У доношенных детей подобной динамики не наблюдалось, и значения всех нелинейных параметров оставались высокими на протяжении всего периода обследования (рис.4). В нашем исследовании более низкие значения всех нелинейных параметров у недоношенных детей характеризуют их электромиографический сигнал как «менее сложный», «более регулярный» и «более предсказуемый».

Полученные клинические и ЭМГ данные в динамике у недоношенных детей свидетельствуют об улучшение показателей неврологического развития по мере созревания ребенка. Подобная онтогенетическая динамика очевидна именно у недоношенных детей по сравнению со своими доношенными сверстниками, что свидетельствует о большей уязвимости данной категории детей и потребности в максимально адаптированных к материнской утробе условий выхаживания постнатально.

Неврологический статус в группе контроля не выявил существенных особенностей в динамике. Необходимо отметить, что в возрасте 2-х недель у 3-х детей (30 %) была отмечена асимметрия мышечного тонуса верхних конечностей, в 4 недели – у 2 –х (20 %).

Значения всех нелинейных параметров иЭМГ у доношенных детей достаточно большие уже к концу 2-й недели (D ≈ 1,80, Dc и K2 ~ 6,0-9,0) и далее практически не изменяются. Это свидетельствует о том, что у 2-недельного доношенного ребенка формируется иЭМГ, уже вполне «зрелая» с точки зрения временной организации нейронного генератора, сопоставимая с иЭМГ взрослого человека. Мы предполагаем, что резкое увеличение значений нелинейных параметров иЭМГ у доношенных детей в течение первых 2 недель после рождения является следствием перехода из внутриутробной во внеутробную среду. Основными факторами новой среды является резкое исчезновение иммерсии, которая, как показано, может являться аналогом микрогравитации [3], и более низкая температура. Очевидно, что из-за более короткого пребывания во внутриутробном состоянии двигательная система недоношенного ребенка менее зрелая и подготовленная к внеутробной жизни. Поэтому названные выше новые факторы среды для недоношенных детей являются даже более агрессивными. Это свидетельствует о том, что при работе с недоношенными детьми нужно особое внимание уделять именно вопросам выхаживания.

ВЫВОДЫ. В настоящей работе проведено сопоставление клинического (схема неврологического осмотра недоношенного ребенка с разным ПКВ (А. Б. Пальчик, 2008) и инструментального методов (ЭМГ) исследования нейромышечного статуса у недоношенных детей. Полученные клинические данные и результаты ЭМГ исследования нейромышечного статуса свидетельствуют о чувствительности методов у детей различного гестационного возраста и позволят объективизировать и дополнять друг друга.

Рецензенты:

Везикова Наталья Николаевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой госпитальной терапии, Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск.

Илюха Виктор Александрович, д.б.н., доцент, заведующий лабораторией экологической физиологии животных ИБ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск.