Введение

Мелазма остается одним из наиболее часто встречающихся приобретенных нарушений пигментации, распространенность которого в зависимости от фототипа кожи может достигать 40‒50 %[1, 2]. Данная дисхромия возникает в результате сложного взаимодействия множества эндогенных и экзогенных факторов, среди которых основная роль отводится ультрафиолетовому излучению(УФ), которое, воздействуя на эпидермис и верхние слои дермы, стимулирует усиление меланогенеза и выработку различных медиаторов воспаления[3]. Гистологические исследования подтверждают, что патогенез мелазмы обусловлен не только дисрегуляцией меланогенеза, но и нарушениями, отражающими процесс фотостарения кожи: сенесценция фибробластов, увеличение количества тучных клеток, усиление неоваскуляризации, солнечный эластоз и нарушение целостности базальной мембраны[4, 5].

К числу инновационных методов лечения мелазмы относится инъекционное введение в зоны поражения обогащенной тромбоцитами аутологичной плазмы крови (АПК), терапевтический потенциал которой обусловлен широким спектром биологически активных компонентов. В состав АПК входит более 30факторов роста, ингибирующих синтез меланина посредством модулирования активности провоспалительных медиаторов и снижения экспрессии тирозиназы и тирозиназа-зависимых белков[6, 7]. Однако, несмотря на интерес к изучению механизмов действия АПК и ее роли в патогенетической терапии гиперпигментационных нарушений, недостаточное количество рандомизированных контролируемых исследований не позволяет сделать однозначные выводы об эффективности применения АПК у пациентов с мелазмой.

Вместе с тем, как свидетельствуют результаты систематического обзора, проведенного N.Neagu и соавт., наиболее оптимальных результатов без необходимости длительных курсов лечения можно достичь при применении комплексных подходов, основанных на комбинации нескольких методов воздействия[8]. В частности, целесообразным представляется включение в схемы лечения мелазмы методик энергетического воздействия. Так, механизм действия абляционных лазеров при гиперпигментации основан на термическом испарении тканей за счет взаимодействия с молекулами воды, что способствует уменьшению избыточного количества меланина в эпидермисе и дерме[9, 10]. При этом радиочастотная (РЧ) терапия характеризуется способностью к восстановлению внеклеточного матрикса посредством стимуляции выработки коллагена, а за счет активации сигнального пути белка теплового шока (HSP90)/ cерин/треониновой протеинкиназы B-raf (BRAF)/ киназы митоген-активируемой протеинкиназы (MEK)/ киназы, регулируемой внеклеточными сигналами (ERK) обеспечивает снижение активности тирозиназы[11].

Цель исследования–оценить эффективность и безопасность метода лечения мелазмы на основе комбинации лазерной терапии, радиочастотного воздействия и инъекций АПК посредством сравнения с применением АПК в виде монотерапии.

Материалы и методы исследования

Исследование проведено на базе клиники «Дека Медикал» (г.Москва) в период с 2023 по 2024г. В исследовании принимали участие 83женщины европеоидной расы в возрасте от 23 до 58лет с диагнозом мелазмы (длительность дисхромии 2–20лет), предоставившие подписанное информированное согласие.

По мере включения в исследование пациентов рандомизированно распределяли в две группы в соотношении 1:1. Пациентам из основной группы выполняли инъекционное введение аутологичной плазмы крови (АПК) в комбинации с лазерным и радиочастотным воздействием. В контрольной группе лечение предусматривало введение АПК в виде монотерапии.

В ходе процедуры пациентам основной группы на область поражения воздействовали фракционным углекислотным (СО2) лазером (система SmartXideDOT2+RF) с выбором параметров в зависимости от толщины кожи и глубины залегания пигмента. Затем при помощи иглы 30G на глубину 4мм осуществляли введение препарата АПК с последующим проведением РЧ-воздействия (мощность 6‒7Вт, длительность 2‒3с). Лечение мелазмы у пациентов контрольной группы ограничивалось введением АПК. После завершения процедур зону воздействия обрабатывали раствором хлоргексидина и наносили успокаивающий крем. Курс лечения включал 4процедуры с интервалом 14±1день.

Клиническую оценку степени тяжести мелазмы выполняли с помощью шкалы общей оценки состояния кожи исследователем (Investigator's Global Assessment, IGA), шкалы оценки степени тяжести мелазмы (Melasma Severity Scale, MSS), а также индекса площади и степени тяжести мелазмы (Melasma Area and Severity Index, MASI).

Для оценки эффективности проведенной коррекции до начала лечения и на визите завершения исследования проводили 3D-диагностику на аппарате Antera3D с определением общего уровня меланина и гемоглобина. Анализ безопасности и переносимости проведенного лечения выполняли по результатам оценки данных о нежелательных явлениях (НЯ) и визуального осмотра зон поражения.

Статистический анализ полученных данных проводили в программе AtteStat. Статистически значимыми считались различия при р<0,05. В ходе статистического анализа использовались следующие параметры описательной статистики: количество и доля (в %) для частотных показателей, среднее значение ± стандартное отклонение при нормальном распределении или медиана и межквартильный диапазон в противном случае для показателей, измеряемых в порядковой или интервальной шкале. Проверку гипотезы о нормальности распределения проводили с использованием критерия Шапиро – Уилка.

Для сравнения групп по частотным показателям применялись методы кросстабуляции (критерий хи-квадрат Пирсона, а в случае его неприменимости– точный критерий Фишера или критерий Фримана – Холтона). Для оценки значимости динамики в изменении показателей применяли парный критерий Стьюдента или Т-критерий Вилкоксона (анализ связанных выборок). Для сравнения групп лечения на скрининге и по завершении лечения, а также по величине снижения показателей эффективности применяли критерий Стьюдента (Уэлча) или U-критерий Манна – Уитни (анализ независимых выборок).

Результаты исследования и их обсуждение

В исследование были включены 83женщины европеоидной расы (44пациента в основной группе и 39пациентов в контрольной группе) в возрасте от 23 до 58лет с диагнозом «мелазма». У 61 % пациентов на исходном уровне была отмечена умеренная степень выраженности меланодермии по шкале MSS, а 28 % пациентов обратились с дисхромией тяжелой степени.

В обеих исследуемых группах проведение лечения позволило наблюдать положительную динамику состояния кожи пациентов, выраженную снижением показателей по шкалам IGA и MSS, индекса MASI, общего уровня меланина и гемоглобина (табл.1, рис.1, 2). Кроме того, по завершении исследования в обеих группах отмечено отсутствие пациентов с тяжелой степенью меланодермии.

Таблица 1

Динамика показателей эффективности процедур в основной и контрольной группах исследования

|

Показатель состояния кожи |

Значения показателей |

Изменение показателя |

p |

|||

|

До лечения |

Через 1,5месяца с начала лечения |

|||||

|

Основная группа |

||||||

|

IGA, баллы; Me (МКД) |

6,0 |

(4,0–8,0) |

2,0 |

(2,0–4,0) |

-67 % |

<0,001W |

|

MSS, баллы; Me (МКД) |

2,0 |

(2,0–3,0) |

1,0 |

(1,0–2,0) |

-50 % |

<0,001W |

|

Степень тяжести (MSS), n (%): |

|

|

|

|

|

|

|

‒ нет |

0 |

(-) |

6 |

(13,6 %) |

|

<0,001W |

|

‒ легкая |

6 |

13,6 %) |

24 |

(54,5 %) |

|

|

|

‒ умеренная |

21 |

(47,7 %) |

14 |

(31,8 %) |

|

|

|

‒ тяжелая |

17 |

(38,6 %) |

0 |

(-) |

|

|

|

MASI, баллы; Me (МКД) |

14,1 |

(8,6–36,0) |

5,4 |

(3,6–9,0) |

-62 % |

<0,001W |

|

Общий уровень меланина; Me (МКД) |

0,63 |

(0,059–0,70) |

0,58 |

(0,55–0,63) |

-8 % |

< 0,001 W |

|

Общий уровень гемоглобина; Me (МКД) |

1,21 |

(1,16–1,32) |

1,05 |

(0,99–1,14) |

-13 % |

< 0,001 W |

|

Контрольная группа |

||||||

|

IGA, баллы; Me (МКД) |

6,0 |

(4,0–6,0) |

4,0 |

(4,0–6,0) |

-33 % |

0,002W |

|

MSS, баллы; Me (МКД) |

2,0 |

(2,0–2,0) |

2,0 |

(2,0–2,0) |

0 % |

0,007W |

|

Степень тяжести (MSS), n (%): |

|

|

|

|

|

|

|

‒ нет |

0 |

(-) |

0 |

(-) |

|

0,007W |

|

‒ легкая |

3 |

(8 %) |

6 |

(15 %) |

|

|

|

‒ умеренная |

30 |

(77 %) |

33 |

(85 %) |

|

|

|

‒ тяжелая |

6 |

(15 %) |

0 |

(-) |

|

|

|

MASI, баллы; Me (МКД) |

16,8 |

(11,5-23,7) |

14,4 |

(10,7-21,9) |

-14 % |

<0,001W |

|

Общий уровень меланина; Me (МКД) |

0,64 |

(0,61–0,67) |

0,61 |

(0,61–0,64) |

-5 % |

<0,001W |

|

Общий уровень гемоглобина; Me (МКД) |

1,12 |

(1,02–1,14) |

1,04 |

(1,00–1,13) |

-7 % |

>0,001W |

Примечание. Me– медиана, МКД– межквартильный диапазон; р – значение согласно W-критерию Вилкоксона для парных выборок.

Источник: составлено авторами на основе данных, полученных в ходе исследования.

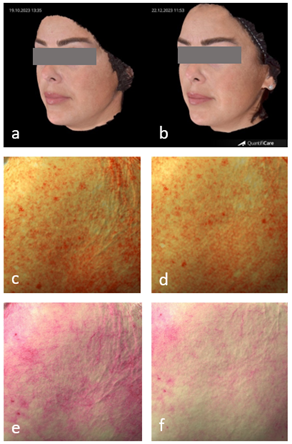

Рис.1. Пациентка основной группы, 43года: a– общее состояние кожи лица до лечения; b– общее состояние кожи лица после лечения; с– уровень меланина до лечения (0,631); d– уровень меланина после лечения (0,611); e– уровень гемоглобина до лечения (1,193); f– уровень гемоглобина после лечения (0,997).

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

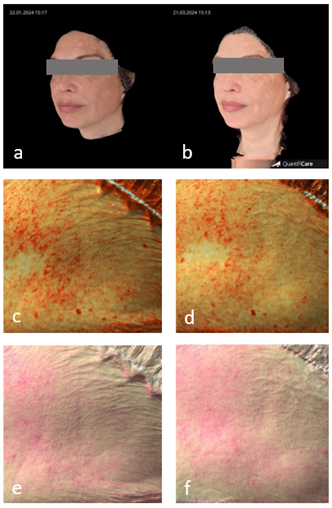

Рис.2. Пациентка контрольной группы, 48лет: a– общее состояние кожи лица до лечения; b– общее состояние кожи лица после лечения; с– уровень меланина до лечения (0,67); d– уровень меланина после лечения (0,638); e– уровень гемоглобина до лечения (1,133); f– уровень гемоглобина после лечения (1,102).

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Сравнительный анализ полученных результатов свидетельствует о том, что терапевтический эффект в основной группе был выражен более ярко, чем в контрольной группе. В частности, если в контрольной группе снижение показателей оценки по шкале IGA было отмечено у 31 % пациентов, то в основной группе данный показатель достиг 91 %. При этом снижение медианы показателя оценки состояния кожи в основной группе более чем в 2 раза превосходит соответствующее значение в контрольной группе (–67 % vs –33 % соответственно).

У всех пациентов из основной группы (100 %) было отмечено снижение показателей по шкале MSS и значений индекса MASI. Соответствующие показатели в контрольной группе составили 23 и 77 %. При этом через 1,5месяца с момента начала лечения медиана результата оценки по шкале MSS снизилась на 50 % при отсутствии изменений относительно исходного уровня в контрольной группе. У 21 % пациентов основной группы удалось достичь полного устранения проявлений мелазмы. Медиана индекса MASI снизилась на 62 % в основной группе и на 14 % в контрольной группе.

Аналогичным образом у 100 % пациентов из основной группы наблюдалось снижение общего уровня меланина и гемоглобина при соответствующем снижении уровня хромофоров у 92 и 97% пациентов контрольной группы.

Через 1,5месяца с момента начала лечения между основной и контрольной группами были выявлены статистически значимые различия (p<0,001) по всем анализируемым показателям (табл.2).

Таблица 2

Подтверждение превосходящей эффективности исследуемого лечения у пациентов с мелазмой

|

Оценка состояния кожи |

Эффект лечения, % |

Разница средних эффектов в группах [95 % ДИ] |

p |

|

|

Основная группа |

Контрольная группа |

|||

|

n = 44 |

n = 39 |

|||

|

IGA (баллы), M (SD) |

53,2 % (22,6 %) |

10,9 % (17,3 %) |

+42 % [+34 %; +51 %] |

<0,001t |

|

MSS (баллы), M (SD) |

52,7 % (21,2 %) |

9,0 % (17,0 %) |

+44 % [+35 %; +52 %] |

<0,001t |

|

MASI, M (SD) |

61,6 % (10,4 %) |

13,9 % (11,0 %) |

+48 % [+43 %; +52 %] |

<0,001t |

|

Общий уровень меланина, M (SD) |

8,7 % (3,9 %) |

3,7 % (2,4 %) |

+7,1 % [+0,5 %; +13,6 %] |

<0,001t |

|

Общий уровень гемоглобина, M (SD) |

12,2 % (6,3 %) |

4,5 % (4,5 %) |

+7,1 % [+0,5 %; +13,6 %] |

<0,001t |

Примечание. M – среднее значение, SD – стандартное отклонение; р – значение согласно t-критерию Стьюдента (Уэлча).

Источник: составлено авторами на основе данных, полученных в ходе исследования.

Превосходство комбинированных методов лечения мелазмы подтверждается результатами других исследований. Так, в работе J.W.Jung и соавт.[12] комбинированное применение лазера с модуляцией добротности на алюмо-иттриевом гранате, легированного ионами неодима (QSNY), и РЧ-терапии позволило получить более выраженное улучшение состояние кожи у пациентов с мелазмой, чем лазерное воздействие в виде монотерапии. Аналогичные результаты были получены при сравнении эффективности QSNY-лазера и комбинации QSNY-лазера с РЧ-терапией[13]. В другом исследовании было обнаружено, что проведение процедур с применением СО2-лазера в комбинации с топическим нанесением крема, содержащего гидрохинон и третиноин, способствовало более выраженному снижению индекса MASI, чем каждый из методов коррекции в отдельности (р<0,001)[14]. В ходе нескольких рандомизированных сравнительных исследований было подтверждено статистически значимое превосходство по показателям MASI комбинированных протоколов на основе РЧ-терапии и цистеамина (p = 0,003)[15], а также CO2-лазера и транексамовой кислоты (р<0,05)[16, 17]. В сравнительном исследовании M.M.Gamea и соавт. комбинированное применение транексамовой кислоты и АПК способствовало получению статистически значимо более высокого ответа на лечение (p = 0,024), чем топическое применение транексамовой кислоты в виде монотерапии[18].

Выводы

1. Воздействуя на основные звенья патогенеза мелазмы– избыточное накопление меланина, процессы фотостарения и нарушение целостности базальной мембраны, комбинированная терапия с применением лазерного термолиза, радиочастотного воздействия и обогащенной тромбоцитами АПК обеспечивает получение высоких клинических результатов.

2. В краткосрочной перспективе (1,5месяца с начала лечения) исследуемая терапия превосходит терапию сравнения по шкале MSS в 5,9раза; по шкале IGA в 4,9раза; по индексу MASI в 4,4раза; по доле пациентов со значительным улучшением в 3,5раза; по общему уровню гемоглобина в 2,7раза; по общему уровню меланина– в 2,3 раза.

3. На основании отсутствия НЯ в постпроцедурном периоде была установлена высокая переносимость и сопоставимость профилей безопасности обеих методик коррекции мелазмы.