Введение

Значимость сагиттального баланса при хирургическом лечение пациентов с дегенеративной патологией поясничного отдела позвоночника доказана множеством исследований, в том числе с высоким уровнем доказательности. Определено его влияние как на рентгенологический, так и клинический исход [1-3]. Причиной развития сагиттального дисбаланса является прогрессирующая дегенерация межпозвонковых дисков, что приводит к потере поясничного лордоза и уменьшению грудного кифоза. Восстановление оптимальных рентгенологических параметров позвоночника является значимым фактором хорошего клинического исхода [4].

В настоящее время на страницах научных журналов активно обсуждается роль качества и количества параспинальной мускулатуры, участвующих в удержании позвоночного столба и стабильности позвоночно-двигательных сегментов. Недавние исследования показали, что низкое качество параспинальных мышц (дегенерация или атрофия) может влиять на исход хирургического лечения пациентов с дегенеративными деформациями [5; 6]. Однако накопленный массив данных по представленной узкой проблеме является малочисленным.

Цель исследования

Выполнить корреляционный анализ и выявить предикторы клиническо-рентгенологического исхода корригирующих хирургических вмешательств у пациентов с сагиттальным дисбалансом дегенеративного генеза среди дооперационных качественных и количественных параметров параспинальных мышц.

Материалы и методы исследования

Дизайн исследования – моноцентровое ретроспективное когортное наблюдательное, проведенное по протоколу STROBE [7]. Объект исследования – 30 пациентов с дегенеративными поражениями поясничного отдела позвоночника, имеющие III и IV тип биомеханических нарушений, согласно разработанной и валидизированной классификации дегенеративных поражений поясничного отдела позвоночника, представленной БайковымЕ.С. и др. в 2024 году [8].

Всем пациентам проведен корригирующий поясничный спондилодез на клинически значимых уровнях с целью восстановления гармонического сагиттального профиля позвоночника, а также выполнена декомпрессия интраканальных сосудисто-нервных образований при наличии стеноза позвоночного канала.

Период наблюдения составил 12 мес. Анализированы демографические, клинические, рентгенологические параметры, а также оценены параспинальные мышцы по данным магнитно-резонансной томографии. Демографические данные включали: возраст, пол, индекс массы тела. Клинические данные: визуальная аналоговая шкала «Спина» и «Нога», индекс Oswestry Disability Index.

Объем обследования составил: функциональная рентгенография поясничного отдела позвоночника (сгибание и разгибание в боковой проекции); рентгенография позвоночника в положении стоя в обычной позе, в двух стандартных проекциях от С0 до средней трети бедренных костей, положение кистей на противоположных ключицах; магнитно-резонансная томография и мультиспиральная компьютерная томография поясничного отдела позвоночника. После операции: рентгенография позвоночника в положении стоя в обычной позе, в двух стандартных проекциях от С0 до средней трети бедренных костей, положение кистей на противоположных ключицах; при необходимости – магнитно-резонансная томография и (или) мультиспиральная компьютерная томография поясничного отдела позвоночника.

По данным рентгенографии определяли следующие параметры: Pelvic Incidence, Pelvic tilt, Index Barrey, Segmental lordosis, Lumbar lordosis, Lordosis distribution index.

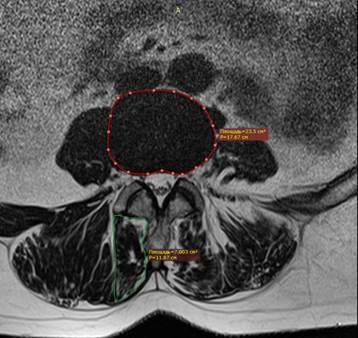

По данным МРТ были оценены качественные и количественные характеристики m. psoas, m. multifidus и m. erector spinae. Качественным параметром было содержание жира в мышце согласно классификации Goutallier [9]. Она включает 5 градаций: 0 – мышца без жира, I – жировые прожилки внутри мышцы, II – жира доля жира меньше, чем мышцы, III – количество жира сопоставимо с мышцей, IV – жира больше, чем мышцы. Количественной характеристикой была относительная площадь поперечного сечения мышцы (relative cross-sectional area). Она рассчитывалась как отношение площади поперечного сечения мышцы к площади межпозвонкового диска (рис. 1) [10].

Рис. 1. Измерение relative cross-sectional area m. multifidus пациентки Р. 61 года

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

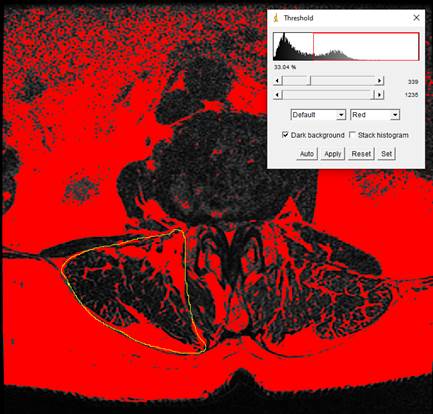

Другой количественной характеристикой является жировая инфильтрация мышцы (fat infiltration) [10]. Процентное содержание жира в мышце определялось полуавтоматически на магнитно-резонансной томографии в Т2 взвешенном изображении в аксиальной плоскости с помощью thresholding technique на программном обеспечении ImageJ (рис. 2).

Рис. 2. Измерение жировой инфильтрации m. erector spinae с использованием thresholding technique на программном обеспечении ImageJ у пациентки К. 73 лет

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

Статистический анализ. Непрерывные показатели представлены в виде медианы [первый квартиль; третий квартиль]; бинарные показатели представлены в виде количество, процент [95% доверительный интервал (ДИ) процента] (границы ДИ вычислены по формуле Вильсона), категориальные показатели представлены в виде количество и процент пациентов в каждой категории. Сравнение непрерывных показателей в группах проводилось непарным U-критерием Манна - Уитни, с расчетом сдвига распределений и построением 95% доверительного интервала для сдвига. Для сравнения бинарных и категориальных показателей в группах использовался точный двусторонний критерий Фишера. Взаимосвязь двух признаков между собой оценивали с помощью корреляционного анализа по Пирсену (r). Характер тесноты связей коэффициента корреляции учитывали по следующей шкале принимаемых им интервалов значений: менее 0,19 – очень слабая связь, 0,20–0,29 – слабая связь, 0,30–0,49 – умеренная связь, 0,50–0,69 – средняя связь, более 0,70 – сильная степень связи. Значимой считали тесноту связи между признаками не менее 0,3 (r>0,3). Проверка статистических гипотез проводилась при критическом уровне значимости р = 0.05, т.е. различие считалось статистически значимым, если p < 0.05. Статистические расчёты проводились в свободно распространяемой программе RStudio (version 1.1.463 – © 2009-2018 RStudio, Inc., USA, 250 Northern Ave, Boston, MA 02210) на языке статистического программирования R.

Результаты исследования и их обсуждение

В общей когорте пациентов было 6 мужчин и 24 женщины (20%/80%), средний возраст составил 65.5 [62; 69] лет, средний индекс массы тела 31 [29.75; 33.55] кг/м2.

После операции через 12 мес. отмечено значимое уменьшение интенсивности болевого синдрома как в поясничном отделе позвоночника (6.5 [6; 7] против 3 [2; 4], р<0.0001), так и в ноге (6 [5; 6.25] против 0 [0; 1], р<0.0001), а также улучшение качества жизни (62 [53,5; 68] против 28 [22; 34], р<0.0001).

Пациентов с III типом биомеханических нарушений, согласно разработанной классификации (регионарный дисбаланс), было 19 (63.3%) человек, с IV типом (глобальный дисбаланс) – 11 (36.7%). Послеоперационная динамика значения параметров сагиттального баланса пациентов представлена в таблице 1. Отмечено значимое увеличение поясничного лордоза (Lumbar lordosis) преимущественно за счет восстановления его дистальной части (Lordosis distribution index). Также выявлено улучшение показателей глобального баланса (Index Barrey) и механизмов компенcации (Pelvic tilt).

Таблица 1

Динамика изменений параметров сагиттального баланса после операции

|

Параметры |

Pelvic Incidence (°) |

Pelvic tilt (°) |

Index Barrey |

Segmental lordosis (°) |

Lumbar lordosis (°) |

Lordosis distribution index (%) |

|

До операции |

52.5 [48.75; 56] |

23 [18; 25] |

0.75 [0.45; 1.25] |

1 [0; 1.25] |

30.5 [22.75; 37.25] |

41 [21.25; 48.25] |

|

После операции (12 мес.) |

- |

18 [16; 20] |

0,55 [0.375; 0.95] |

11 [10; 12] |

48 [45; 51.75] |

63.5 [59.5; 67.25] |

|

р |

- |

0.0001 |

0.0025 |

<0.0001 |

<0.0001 |

<0.0001 |

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

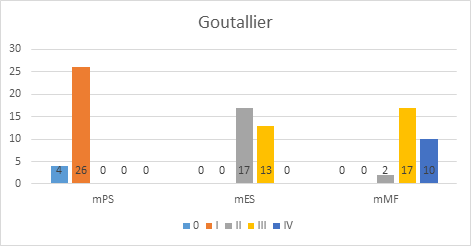

Дооперационные характеристики мышц согласно классификации Goutallier представлены на рисунке 3. Наибольшая жировая дегенерация отмечена в m. multifidus, а наименьшая в m. psoas (р<0.0001). Аналогичные данные получены при анализе жировой дегенерации мышц методом thresholding technique: m. psoas 1.4 [0.5375; 2.58], m. erector spinae 26.62 [21.11; 29.6875] и m. multifidus 39.585 [33; 53.9] % соответственно (р<0.0001).

Рис. 3. Дооперационное распределение градаций жировой дегенерации согласно классификации Goutallier в m. psoas (mPS), m. erector spinae (mES) и m. multifidus (mMF)

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

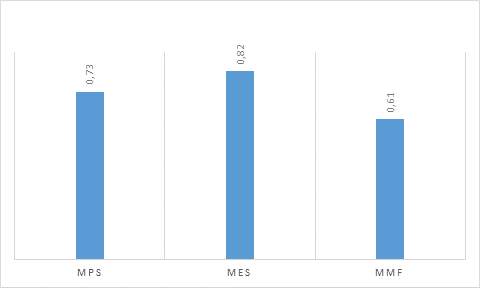

Относительная площадь поперечного сечения мышцы была наибольшей у m. erector spinae, наименьшей - у m. multifidus. Эти различия были статистически значимы (р<0.0001, р=0.0037, р=0.0142) (рис. 4).

Рис. 4. Медиана площади поперечного сечения m. psoas (mPS), m. erector spinae (mES) и m. multifidus (mMF) до операции

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

Далее были определены корреляционные связи между дооперационными характеристиками m. psoas, m. erector spinae и m. multifidus и клиническими и рентгенологическим данными через 12 месяцев (табл. 2). Отмечено, что степень жировой дегенерации мышц и толщина их поперечных срезов имеют значимую связь с параметрами глобального баланса (Index Barrey), а также с параметром компенсации (Pelvic tilt), при этом не влияя на сегментарные и регионарные параметры. С клиническими данными значимая корреляция отмечена у степени жировой дегенерации m. erector spinae и m. multifidus, а толщина мышцы в меньшей степени влияла на исход мышцы.

Таблица 2

Анализ корреляционных связей между качественным и количественным составом мышцы и клиническими и рентгенологическим параметрами через 12 мес. после операции

|

Параметры |

Визуальная аналоговая шкала спина |

Oswestry Disability Index |

Segmental lordosis |

Pelvic tilt |

Index Barrey |

Lumbar lordosis |

Lordosis distribution index |

|

Goutallier psoas |

,1201 |

,1784 |

,2121 |

,4545* |

,4290* |

-,2377 |

-,1164 |

|

Goutallier ES |

,3136* |

,4230* |

,1767 |

,4886* |

,5392* |

-,1560 |

-,1449 |

|

Goutallier MF |

,4246* |

,4980* |

,3064 |

,5397* |

,6169* |

-,3238* |

-,2148 |

|

rCSA psoas |

-,3312* |

-,3541* |

-,0417 |

-,5051* |

-,3375* |

,0750 |

,1600 |

|

rCSA ES |

-,2029 |

-,2329 |

,0739 |

-,1406 |

-,1033 |

-,0076 |

,0866 |

|

rCSA MF |

-,3621* |

-,3859* |

-,0707 |

-,4764* |

-,4323* |

,1120 |

,1992 |

|

FI psoas |

,3011 |

,2778 |

,2003 |

,5136* |

,5501* |

-,1485 |

-,2281 |

|

FI ES |

,4572* |

,5124* |

,1578 |

,5663* |

,7329* |

-,3209* |

-,2135 |

|

FI MF |

,5036* |

,5617* |

,2986 |

,6377* |

,8226* |

-,3367* |

-,2757 |

Примечание. * - r значим. PS - m. psoas, ES - m. erector spinae, MF - m. multifidus, FI - fat infiltration.

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

Index Barrey через 12 месяцев после операции был градирован на ранги (<0.25, 0.26-0.5, 0.51-0.75 и >0.76) с целью определения значимости дооперационного состояния мышц и степени необходимой коррекции, т.к. только данный параметр имел существенную корреляцию с Oswestry DisabilityIndex (r=0.7149) и визуальной аналоговой шкалой «Спина» (r=0.5893). В ранге <0.25 был только один пациент, что не позволяет провести статистический анализ, поэтому он был исключен. Данные статического анализа представлены в таблице 3. Таким образом, наиболее значимым параметром, отличающимся между всеми градациями Index Barrey, является жировая инфильтрация m. multifidus, при этом площадь поперечного сечения мышцы не влияла на достигнутый уровень IB.

Таблица 3

Дооперационные качественные и количественные характеристики мышц при разных рангах Index Barrey, достигнутого через 12 мес. после операции

|

Параметры |

Index Barrey 0.26-0.5 (n=13) |

Index Barrey 0.51-0.75 (n=11) |

Index Barrey >0.76 (n=5) |

|

Goutallier psoas |

1 [1; 1] |

1 [1; 1] |

1 [1; 1] |

|

Goutallier ES |

2 [2; 2] |

2 [2; 3] |

2 [2; 3] |

|

Goutallier MF |

2.5 [2.5; 3] |

3 [4; 4] * |

4 [4; 4] † ‡ |

|

rCSA psoas |

0.73 [0.585; 0.835] |

0.72 [0.54; 0.8] |

0.75 [0.61; 0.9] |

|

rCSA ES |

0.88 [0.8; 0.93] |

0.74 [0.68; 0.82] |

0.84 [0.655; 1.12] |

|

rCSA MF |

0.63 [0.555; 0.75] |

0.57 [0.48; 0.67] |

0.52 [0.48; 0.775] |

|

FI psoas |

0.84 [0.44; 1.945] |

1.89 [1.04; 2.88] |

1.17 [0.49; 5.035] |

|

FI ES |

20.33 [19.515; 25.17] |

27.3 [24.35; 30.25] * |

32.41 [28.045; 35.32] † |

|

FI MF |

32.4 [30.895; 34.8] |

48.3 [39.3; 51.23] * |

66.23 [61.8; 68.845] † ‡ |

Примечание. PS - m. psoas, ES - m. erector spinae, MF - m. multifidus, FI - fat infiltration;

* различия значимы между Index Barrey 0.26-0.5 и Index Barrey 0.51-0.75;

† различия значимы между Index Barrey 0.26-0.5 и Index Barrey >0.76;

‡ различия значимы между Index Barrey 0.51-0.75 и Index Barrey >0.76.

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

Дегенеративные поражения позвоночника являются распространенной клинически значимой проблемой, особенно у лиц пожилого и старческого возраста. В дополнение к дегенеративному стенозу, как наиболее частой нозологической форме в данной возрастной категории, у большинства пациентов имеется в той или иной степени выраженности сагиттальный дисбаланс, что существенно усугубляет качество жизни пациентов. Нарушение баланса позвоночника сопряжено с перегрузкой параспинальных мышц, приводящей к развитию или усугублению имевшейся их дегенерации, что отражается на клинико-рентгенологическом исходе корригирующих вмешательств [5].

Невосстановленный или гиперкорригированный сагиттальный баланс при декомпрессивно-стабилизирующих вмешательствах на позвоночнике является фактором риска по развитию дегенерации смежного сегмента, проксимального переходного кифоза или несостоятельности металлофиксации [11–13]. B.J. Herrington et al. на когорте из 104 пациентов, которым выполнен короткосегментарный спондилодез на уровнях L4-L5 или L4-S1, показали, что не восстановленный нижне-поясничный лордоз приводит к развитию компенсаторного гиперлордоза на уровне L3-L4 с формированием стеноза позвоночного канала, требующего проведения ревизионного хирургического вмешательства [14]. В исследовании J. Pizones et al., анализировавшем результаты протяженных корригирующих вмешательств у 96 пациентов с деформациями позвоночника, выявлено 40,6% механических осложнений (PJK, псевдоартроз, расшатывание винтов), при этом основным фактором их развития был невосстановленный тип Roussouly [11; 15].

Естественное развитие сагиттального дисбаланса характеризуется включением различных механизмов компенсации в виде уплощения поясничного лордоза и грудного кифоза, ретроверсии таза, сгибания в коленных и разгибания в голеностопных суставах [16]. Параспинальные мышцы играют важную роль в компенсации сагиттального баланса, а их жировая дегенерация существенно снижает эти возможности [6]. Поэтому анализ качественного и количественного состава мышцы имеет значимую роль и должен учитываться при планировании хирургического вмешательства у пациентов с сагиттальным дисбалансом дегенеративного генеза. В исследованиях W. Zhu et al. [5] и G. Corazzelli [17] показано, что как при декомпрессивных, так и при короткосегментарных стабилизирующих вмешательствах исходное состояние мышц значимо связано с послеоперационным качеством жизни пациентов.

В настоящее время определены референсные значения параметров сагиттального баланса по данным полноростовых рентгенограмм [4; 18]. Однако до сих пор не определено, всегда ли нужно достигать оптимальных значений параметров, что иногда требует применения высокотравматичных остеотомий и протяженных металлофиксаций, сопряженных в высокими хирургическими и анестезиологическими рисками. Может, иногда минимальной коррекции или вообще изолированной декомпрессии достаточно для значимого улучшения качества жизни. Одним из возможных ключевых факторов в определении хирургической стратегии является дооперационная оценка параспинальных мышц.

В настоящем исследовании проанализирована связь с дооперационными качественными и количественными характеристиками параспинальных поясничных мышц и клиническим и рентгенологическим исходом хирургического лечения пациентов с дегенеративной патологией поясничного отдела позвоночника, проявляющейся сагиттальным дисбалансом. В литературе имеются данные, что жировая инфильтрация m. erector spinae и m. multifidus имеет значимую связь с качеством жизни после операции [19; 20]. G. He et al. на когорте пациентов с дегенеративным стенозом, которым выполнялся спондилодез, выявили значимо худшие результаты по визуальной аналоговой шкале «Спина» и Oswestry DisabilityIndex через 1 год при жировой инфильтрации m. multifidus более 25% [19]. К. He et al. в обзоре литературы, анализировавшем 34 профильные статьи, определили, что мышечная атрофия имеет значимую связь с худшими клиническими результатам хирургического лечения на позвоночнике [20]. Аналогичный вывод представлен в метаанализе 10 исследований, где показано, что жировая дегенерация m. multifidus является предиктором высокого Oswestry DisabilityIndex после операции (SMD = 0.33, 95% CI 0.16-0.50, p = 0.0001) [21]. В настоящем исследовании определена значимая положительная корреляция между жировой дистрофией m. erector spinae и m. multifidus и визуальной аналоговой шкалой «Спина» и Oswestry DisabilityIndex. Также выявлено, что и толщина m. psoas, и m. multifidus имеют данную связь, хотя и в меньшей степени, чем жировая инфильтрация.

Немногочисленные исследования посвящены связи состояния параспинальных мышц с сагиттальным балансом. Y. Gao et al. в ретроспективном сравнительном когортном исследовании продемонстрировали, что жировая дегенерация и относительная толщина мышц имеют значимую связь с тяжестью динамического сагиттального дибаланса (AUC=0.824 и AUC=0.852 соответственно) [22]. В другом исследовании при анализе данных 50 пожилых пациентов авторы выявили значимую корреляцию между жировой дегенерацией, количеством мышц с такими параметрами сагиттального баланса, как Lumbar lordosis и Pelvic Incidence - Lumbar lordosis [6]. Найдена лишь одна научная работа, где оценена связь параспинальных мышц с 2-летними результатами коротко-сегментарного спондилодеза у 101 пациента с поясничным дегенеративным стенозом с сагиттальным дисбалансом [5]. Авторами выявлено, что дооперационная sagittal vertical axis >5 см и грубая жировая дегенерация параспинальных мышц согласно классификации Goutallier предопределяли значимо худший клинический результат и были факторами риска развития proximal junctional kyphosis [5]. Однако имеющиеся исследования не определяют, влияет ли исходное качество и количество мышц на значения параметров сагиттального баланса, достигнутых во время операции, в средне- или долгосрочном периоде. В настоящем исследовании выявлены такие связи. Определено, что дооперационная жировая дегенерация m. psoas, m. erector spinae и m. multifidus, а также толщина m. psoas и m. multifidus имели значимую корреляцию с Pelvic tilt и Index Barrey через 12 мес. после операции. С учетом того, что только Index Barrey имел значимую корреляционную связь с Oswestry DisabilityIndex и визуальной аналоговой шкалой спины после операции, деление его значений на ранги было положено в основу определения диапазона значения степени жировой дегенерации мышц. Путем проведения корреляционного анализа было определено, что только жировая дегенерация m. multifidus значимо отличалась между всеми тремя рангами (0.26-0.5, 0.51-0.75 и >0.76). Таким образом, определение степени жировой дегенерации m. multifidus у пациентов с сагиттальным дисбалансом на фоне дегенеративных поражений поясничного отдела позвоночника является важным с позиции периоперационной реабилитационной подготовки и более частым рентгенологическим послеоперационным скринингом с обязательной оценкой IB. Это позволяет сформировать группу риска по неблагоприятному клиническому исходу, о чем необходимо информировать пациента и совместно разрабатывать тактику наблюдения и лечения. Связь дегенерации мышц с механическими осложнениями не анализировалась из-за небольшой выборки и единичных данного рода неблагоприятных событий.

Выводы

Жировая дегенерация m. erector spinae и m. multifidus, а также относительная площадь поперечного сечения m. psoas и m. multifidus имеют значимую связь с Oswestry DisabilityIndex и визуальной аналоговой шкалой спины в среднесрочном послеоперационном периоде у пациентов с сагиттальным дисбалансом дегенеративного генеза. Жировая дегенерация m. multifidus является предиктором клинического исхода хирургического лечения у пациентов с невосстановленным или усугубившимся Index Barrey после операции.