Введение

Акромегалия - это редкое нейроэндокринное заболевание, при котором избыточная продукция соматотропного гормона (СТГ) и инсулиноподобного фактора роста (ИФР-1) оказывает действие на органы и ткани. Чаще всего причиной акромегалии является аденома гипофиза [1, с. 359-360; 2]. Для большинства пациентов с акромегалией в качестве первой линии выбора лечения рассматривается эндоназальная транссфеноидальная аденомэктомия. Эффективность операции зависит от степени инвазии опухоли в кавернозные синусы, ее характера распространения, размеров, а также выбранных критериев ремиссии [3-5]. Согласно критериям ремиссии акромегалии, указанных в федеральных клинических рекомендациях, под полной ремиссией подразумевается соответствие ИФР-1 референтному диапазону для соответствующего возраста и пола и концентрация СТГ на фоне перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) <1 нг/мл [6; 7]. В настоящее время при высокочувствительном методе определения используют еще более строгие критерии контроля акромегалии, где концентрация СТГ на фоне ПГТТ <0,4 нг/мл [8]. Лечение пациентов с акромегалией направлено на контроль уровня СТГ и ИФР-1, но признаки и симптомы заболевания часто сохраняются, несмотря на достижение биохимического контроля. В связи с тем, что симптомы акромегалии развиваются постепенно и достаточно медленно прогрессируют, диагностировать акромегалию удается только спустя несколько лет. К моменту установления диагноза «акромегалия» у пациента могут развиваться осложнения со стороны различных органов и систем [9].

Компрессионно-ишемические невропатии (КИН) достаточно часто встречаются у пациентов с акромегалией [10]. Диагностика и лечение КИН постоянно совершенствуются. В 2022 году разработаны обновленные клинические рекомендации по диагностике и лечению мононевропатий, утвержденные Минздравом России. В 2024 году консенсус экспертов предложил алгоритм диагностики и лечения синдрома запястного канала (СЗК) и синдрома кубитального канала (СКК). Для определения тяжести течения и показаний к хирургическому лечению СЗК и СКК авторы рекомендуют использовать классификацию Lundborg и McGrown [11]. Электронейромиография (ЭНМГ) позволяет определить место, степень демиелинизации и дегенерации нерва и является «золотым стандартом» в диагностике туннельных невропатий различного генеза. ЭНМГ показана для подтверждения КИН, определения степени выраженности патологии, а также для выявления или исключения возможности многоуровневого поражения нерва. Основные сенсорные и моторные параметры ЭНМГ включают латентность, амплитуду сенсорного и моторного ответа (М-ответа), скорость проводимости по афферентным (СПИ афф.) и эфферентным волокнам (СПИ эфф.) [12]. Для каждого пациента нейрофизиолог устанавливает индивидуальные нормативы показателей ЭНМГ согласно возрасту и полу. Затем врач сравнивает полученные результаты с референтными значениями, предоставленными производителем прибора, на котором выполняется исследование, либо использует нормативы, указанные в клинических рекомендациях или руководствах. Для достоверной интерпретации результатов ЭНМГ исследование следует проводить в теплом помещении. Холод вызывает спазм сосудов и способствует замедлению проведения импульса, что искажает реальные результаты исследования. Если кисти рук пациента холодные, то следует попросить его согреть их под теплой струей воды. Это поможет получить достоверные результаты ЭНМГ [13].

Информативность ЭНМГ в диагностике компрессии нерва составляет 84%. Чувствительность ЭНМГ во многом определяется степенью компрессии нерва. Так, I степень компрессии периферических нервов рук диагностируется в 40% случаев. Даже легкая компрессия нерва, которая соответствует I степени, вызывает нарушение проводимости по чувствительным волокнам. Снижается скорость проведения импульса по чувствительным волокнам и увеличивается латентность. При этом выраженной симптоматики туннельных невропатий может и не быть. Чувствительность ЭНМГ увеличивается, если имеется 2–3-я степень компрессии, и может достигать 90% [14; 15]. В качестве визуализационных методов диагностики КИН используют ультразвуковое исследование (УЗИ) с высокой степенью разрешения и магнитно-резонансную терапию (МРТ). С помощью этих методов диагностики возможно детально исследовать нервы, мышцы, фасции, связки и костные структуры. Для более детальной оценки рекомендуется использовать высокопольные и сверхвысокопольные томографы мощностью в 1,5 и 3 Тесла [16; 17].

Цель исследования

Определить степень и варианты поражения срединных и локтевых нервов у оперированных пациентов с полной и неполной ремиссией акромегалии для разработки алгоритма диагностики и лечения туннельных невропатий верхних конечностей после хирургического лечения акромегалии.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на клинических базах отделений неврологии и функциональной диагностики ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова». Исследование пациентов являлось проспективным с оценкой электронейромиографических показателей сенсорных и моторных волокон срединных и локтевых нервов на уровне лучезапястных и локтевых суставов у пациентов с полной и неполной ремиссией акромегалии. Все включенные в обследование пациенты подписывали информированное добровольное согласие.

Диагноз «акромегалия» установлен эндокринологами на основании клинической картины заболевания, лабораторных исследований: СТГ, СТГ на фоне ПГТТ, ИФР-1 в крови и МРТ головного мозга. В качестве медикаментозного лечения акромегалии пациенты с неполной ремиссией получали аналоги соматостатина. ИФР-1 в сыворотке крови и СТГ с применением ПГТТ рассматривались в качестве маркеров активности заболевания.

Для проверки соответствия критериям включения и исключения проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт и выписок из историй болезни 55 пациентов обоих полов с акромегалией после хирургического лечения. Критерии включения для группы 1: полная биохимическая ремиссия акромегалии, для группы 2 – неполная биохимическая ремиссия акромегалии. Критерии исключения для обеих групп: возраст старше 65 лет, беременность и грудное вскармливание, отказ от участия в исследовании. Не включались в исследование пациенты с болезнями крови, заболеваниями почек, печени, нарушением толерантности к глюкозе (НТГ), алкогольными, инфекционными и токсические невропатиями в анамнезе. После проверки соответствия критериям включения и исключения пациентам предлагали участие в исследовании на добровольной основе. 27 человек из 55 пациентов не включили в исследование. Самым частым критерием исключения для женщин являлось НТГ в анамнезе, а для мужчин - отказ от участия в исследовании. В результате в обследование включили 28 пациентов с акромегалией, после хирургического удаления аденомы гипофиза, в возрасте от 35 до 65 лет.

Прямые исследования корреляции между клиническими, электрофизиологическими результатами и уровнями ИФР-1 не проводились, так как референтные значения ИФР-1 зависят от возраста пациента, и ИФР-1 для одного человека может попадать в диапазон нормы, а для другого уже считаться патологией. В зависимости от критериев ремиссии акромегалии, представленных в федеральных клинических рекомендациях, пациентов разделили на 2 группы наблюдений: группа 1 (полная ремиссия акромегалии) – 22 пациента, группа 2 (неполная ремиссия акромегалии) – 6 пациентов. Группу 1 составили 5 женщин (22,7%) и 17 мужчин (77,3%), а группу 2 составили 6 женщин (100%). Пациентам выполнена комплексная диагностика: клинико-неврологическое и нейрофизиологическое исследование срединных и локтевых нервов [18, с. 105-110].

Стадии СЗК оценивались согласно классификации Lundborg, а стадии СКК согласно классификации McGowan. Стимуляционная ЭНМГ срединных и локтевых нервов выполнена на медицинском аппарате Viking EDX в теплом помещении. Использовались протоколы для диагностики синдрома запястного канала, синдрома кубитального канала, синдрома канала Гюйона [19]. Для каждого пациента устанавливались индивидуальные нормативы в зависимости от пола и возраста. Результаты сравнивались с референтными значениями, указанными в руководстве для нейрофизиологов [20, с. 112-114]. Для облегчения интерпретации результатов ЭНМГ для неврологов-клиницистов использовали процентное отклонение от референтных значений с градацией по степени выраженности нарушений. В заключении ЭНМГ отклонения от нормы <21% обозначали как «легкую степень», 21-60% - «умеренную степень», >60% - «выраженную степень», отсутствие распространения электрического сигнала по волокну нерва - «блок проведения». На основании анализа сенсорных и моторных показателей ЭНМГ проведено общее сравнение нарушений для левой и правой руки.

Статистический анализ данных проводили в программе Statistica, версия 10.0 (StatSoft, Inc., USA, Tulsa, OK). Вычисления производились с использованием открытого языка программирования R версии 4.4.1. Все экспериментальные данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение. При анализе категориальных признаков использовался критерий Хи-квадрат Пирсона, а при несоблюдении допущения об ожидаемых значениях таблицы сопряженности – точный критерий Фишера. Двусторонний уровень значимости установлен как Р <0.05.

Результаты исследования и их обсуждение

Уровень ИФР-1 у пациентов с полной ремиссией на момент последнего обследования соответствовал референтным значениям согласно возрасту и полу. Уровень ИФР-1 у пациентов с неполной ремиссией на момент последнего обследования оставался выше референтных значений. Уровни СТГ на фоне ПГТТ в группах пациентов с полной и неполной биохимической ремиссией акромегалии соответствовали референтным значениям.

Распределение нозологических форм невропатий у пациентов с полной ремиссией акромегалии выглядело следующим образом: двусторонний СЗК (1-я стадия по классификации Lundborg) – 12 человек (54,5%), двусторонний СЗК (2-я стадия по классификации Lundborg) – 6 человек (27,3%), двусторонний синдром канала Гюйона – 3 человека (13,6%), СКК (1-я стадия по McGowan) – 2 человека (9,1%), нет симптомов КИН у 4 человек (18,2%).

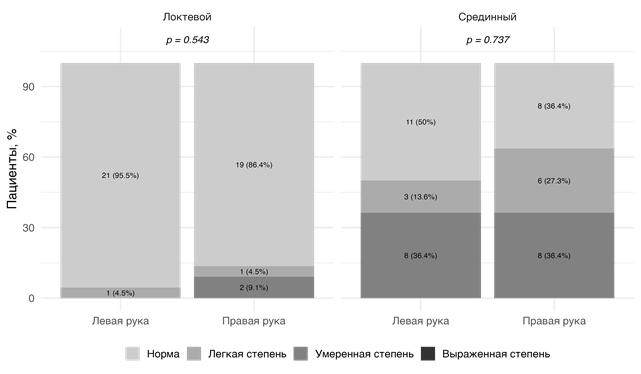

У пациентов с полной ремиссией акромегалии проведено сравнение ЭНМГ-показателей для левой и правой руки.

Левые срединные нервы, амплитуда сенсорного ответа: у 8 (36,4%) пациентов умеренное снижение на 25–45%, у 2 (9,1%) пациентов легкое снижение на 15%, у 12 (54,5%) пациентов амплитуда в пределах референтных значений. Правые срединные нервы, амплитуда сенсорного ответа: у 8 (36,4%) пациентов умеренное снижение на 25–60%, у 4 (18,2%) пациентов легкое снижение на 15–20%, у 10 (45,4%) пациентов амплитуда в пределах референтных значений. Разница между левой и правой рукой статистически незначима: Р=0,77.

Левые срединные нервы, СПИ афф.: у 11 (50%) пациентов показатели СПИ афф. в пределах референтных значений, у 3 (13,6%) пациентов легкое снижение на 5–20%, у 8 (36,4%) пациентов умеренное снижение на 20–40%. Правые срединные нервы, СПИ афф.: умеренное снижение на 30–40% у 6 (27,28%) пациентов, легкое снижение на 15–20% у 8 (36,36%) пациентов, у 8 (36,36%) пациентов показатели СПИ афф. в пределах референтных значений. Разница между левой и правой рукой статистически незначима: Р=0,254.

Левые локтевые нервы, амплитуда сенсорного ответа: легкое снижение на 15% у 1 (4,6%) пациента, у 21 (95,5%) пациента амплитуда в пределах референтных значений. Правые локтевые нервы, амплитуда сенсорного ответа: умеренное снижение на 30% у 2 пациентов (9,1%), легкое снижение на 20% у 1 (4,6%) пациента, у 19 (86,3%) пациентов амплитуда в пределах референтных значений. Разница между левой и правой рукой статистически незначима: Р=0,73.

Левые локтевые нервы, СПИ афф.: у 22 (100%) пациентов СПИ афф. в пределах референтных значений. Правые локтевые нервы, СПИ афф.: легкое снижение на 20% у 1 (4,6%) пациента, у 21 (95,4%) пациента СПИ афф. в пределах референтных значений. Разница между левой и правой рукой статистически незначима: Р=1.

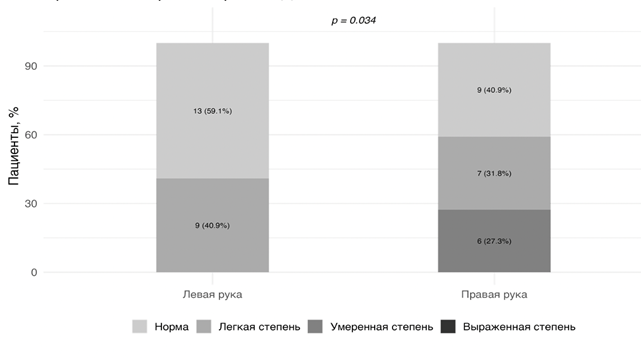

Левые срединные нервы, латентность М-ответа: у 9 (40,9%) пациентов легкое увеличение на 3–18%, у 13 (59,1%) латентность М-ответа в пределах нормы. Правые срединные нервы, латентность М-ответа: у 6 (27,3%) пациентов умеренное увеличение на 25–27%, у 7 (31,8%) пациентов легкое увеличение на 3–16%, у 9 (40,9%) пациентов латентность М-ответа в пределах нормы. Нарушения более выражены в правой ведущей руке: Р=0,034.

Левые срединные нервы, амплитуда М-ответа: у 22 (100%) пациентов в пределах нормы. Правые срединные нервы, амплитуда М-ответа: у 2 (9,1%) пациентов легкое снижение на 15%, у 20 (90,9%) пациентов амплитуда М-ответа в пределах нормы. Разница между левой и правой рукой статистически незначима: Р=0,48. СПИ эфф. левых и правых срединных нервов в пределах нормы.

Остальные моторные показатели ЭНМГ в пределах референтных значений. На основании анализа сенсорных и моторных показателей ЭНМГ у группы 1 проведено общее сравнение нарушений для левой и правой руки (рис. 1, 2).

Рис. 1. Полная биохимическая ремиссия акромегалии. ЭНМГ-нарушения сенсорных волокон левых и правых локтевых и срединных нервов. Метод статистики: критерий Фишера

Примечание: составлено авторами по результатам данного исследования.

Рис. 2. Полная биохимическая ремиссия акромегалии. ЭНМГ-нарушения моторных волокон левых и правых срединных нервов. Метод статистики: критерий Фишера

Примечание: составлено авторами по результатам данного исследования.

Распределение нозологических форм невропатий верхних конечностей у пациентов с неполной биохимической ремиссией акромегалии выглядело следующим образом: двусторонний СЗК (2-я стадия по классификации Lundborg) – 6 человек (100%), двусторонний синдром канала Гюйона – 5 человек (83,3%), СКК (1-я стадия по классификации McGowan) – 5 человек (83,3%).

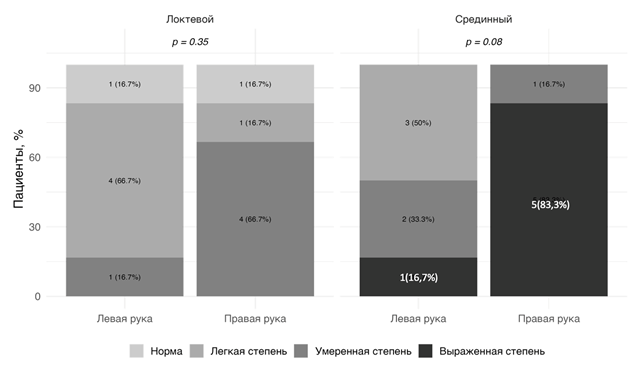

У пациентов с неполной ремиссией акромегалии проведено сравнение ЭНМГ-показателей для левой и правой руки. Левые срединные нервы, амплитуда сенсорного ответа: у 3 (50%) пациентов умеренное снижение на 50–60%, у 2 (33,3%) пациентов выраженное снижение на 70–75%, у 1 (16,7%) пациента выявлен блок проведения. Правые срединные нервы, амплитуда сенсорного ответа: у 1 (16,7%) пациента выраженное снижение на 70%, у 5 (83,3%) пациентов выявлен блок проведения. Нарушения более выражены в правой ведущей руке: Р=0,015.

Левые срединные нервы, СПИ афф.: у 1 (16,5%) пациента показатели в пределах референтных значений, умеренное снижение на 40–45% у 4 (67%) пациентов, у 1 (16,7%) пациента выявлен блок проведения. Правые срединные нервы, СПИ афф.: умеренное снижение на 50% у 1 (16,7%) пациента, у 5 (83,3%) пациентов выявлен блок проведения. Разница между левой и правой рукой статистически незначима: Р=0,091.

Левые локтевые нервы, амплитуда сенсорного ответа: умеренное снижение на 40% у 1 пациента (16,5%), легкое снижение на 15–20% у 4 (67%) пациентов, у 1 (16,5%) пациента амплитуда в пределах референтных значений. Правые локтевые нервы, амплитуда сенсорного ответа: умеренное снижение на 50% у 2 пациентов (33,3%), легкое снижение на 20% у 3 (50%) пациентов, у 1 (16,7%) пациента амплитуда в пределах референтных значений. Разница между левой и правой рукой статистически незначима: Р=1.

Левые локтевые нервы, СПИ афф.: умеренное снижение на 35% у 1 пациента (16,7%), легкое снижение на 20% у 2 (33,3%) пациентов, у 3 (50%) пациентов СПИ афф. в пределах референтных значений. Правые локтевые нервы, СПИ афф.: умеренное снижение на 25–30% у 4 пациентов (67%), легкое снижение на 20% у 1 (16,7%) пациента, у 1 (16,7%) пациента СПИ афф. в пределах референтных значений. Разница между левой и правой рукой статистически незначима: Р=0,350.

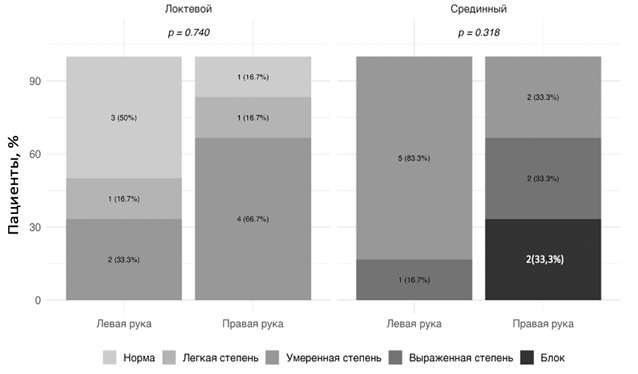

Левые срединные нервы, латентность М-ответа: у 4 (67%) пациентов умеренное увеличение на 57–59%, у 2 (33%) пациентов легкое увеличение на 16–20%. Правые срединные нервы, латентность М-ответа: у 5 (83,3%) пациентов выраженное увеличение на 65-85%, у 1 (16,7%) пациента умеренное увеличение на 25%. Нарушения более выражены в правой ведущей руке: Р=0,025.

Левые срединные нервы, амплитуда М-ответа: у 1 (16,7%) пациента выраженное снижение на 70%, у 5 (83,3%) пациентов умеренное снижение на 50–60%. Правые срединные нервы, амплитуда М-ответа: у 2 (33,3%) пациентов выраженное снижение на 80%, у 2 (33,3%) пациентов умеренное снижение на 60%, у 2 (33,3%) пациентов блок проведения. Разница между левой и правой рукой статистически незначима: Р=0,318.

Левые срединные нервы, СПИ эфф.: у 1 (16,7%) пациента легкое снижение на 20%, у 5 (83,3%) пациентов СПИ эфф. в пределах референтных значений. Правые срединные нервы, СПИ эфф.: у 1 (16,7%) пациента умеренное снижение на 30%, у 3 (50%) пациентов СПИ эфф. в пределах нормы, у 2 (33,3%) пациентов блок проведения. Разница между левой и правой рукой статистически незначима: Р=0,303.

Левые локтевые нервы, латентность М-ответа: у 2 (33,3%) пациентов умеренное увеличение на 22–30%, у 1 (16,7%) пациента легкое увеличение на 7%, у 3 (50%) пациентов латентность М-ответа в пределах нормы. Правые локтевые нервы, латентность М-ответа: у 4 (67%) пациентов умеренное увеличение на 40–45%, у 1 (16,5%) пациента легкое увеличение на 6%, у 1 (16,5%) пациента латентность М-ответа в пределах нормы. Разница между левой и правой рукой статистически незначима: Р=0,740.

Левые локтевые нервы, амплитуда М-ответа: у 2 (33,3%) пациентов умеренное снижение на 30%, у 1 (16,7%) пациента легкое снижение на 15%, у 3 (50%) пациентов амплитуда М-ответа в пределах нормы. Правые локтевые нервы, амплитуда М-ответа: у 2 (33,3%) пациентов умеренное снижение на 35%, у 3 (50%) легкое снижение на 20%, у 1 (16,7%) пациента амплитуда М-ответа в пределах нормы. Разница между левой и правой рукой статистически незначима: Р=0,766.

Левые локтевые нервы, СПИ эфф.: у 1 (16,7%) пациента умеренное снижение на 30%, у 3 (50%) пациентов легкое снижение на 15–20%, у 2 (33,3%) пациентов СПИ эфф. в пределах референтных значений. Правые локтевые нервы, СПИ эфф.: у 3 (50%) пациентов умеренное снижение на 25–35%, у 2 (33,3%) пациентов легкое снижение на 20%, у 1 (16,7%) пациента СПИ эфф. в пределах нормы. Разница между левой и правой рукой статистически незначима: Р=1.

На основании анализа сенсорных и моторных показателей ЭНМГ у группы 2 проведено общее сравнение нарушений для левой и правой руки (рис. 3, 4).

Рис. 3. Неполная биохимическая ремиссия акромегалии. ЭНМГ-нарушения сенсорных волокон левых и правых локтевых и срединных нервов. Метод статистики: критерий Фишера

Примечание: составлено авторами по результатам данного исследования.

Рис. 4. Неполная биохимическая ремиссия акромегалии. ЭНМГ-нарушения моторных волокон левых и правых локтевых и срединных нервов. Метод статистики: критерий Фишера

Примечание: составлено авторами по результатам данного исследования.

Согласно результатам протоколов ЭНМГ, уровень ИФР-1, вероятно, влияет на выраженность электронейрофизиологических нарушений срединных и локтевых нервов. Полученные результаты позволяют дифференцированно подходить к выбору лечения: при сохранении повышенного уровня ИФР-1 и выраженных ЭНМГ-нарушениях может быть сразу рекомендована хирургическая декомпрессия нерва, что предотвращает нерациональное использование консервативной терапии. Кроме того, динамическое ЭНМГ-обследование становится важным инструментом мониторинга эффективности лечения акромегалии, позволяя оценивать не только нормализацию гормонального фона, но и обратное развитие осложнений со стороны периферической нервной системы.

Основная задача нашего исследования заключалась в уточнении влияния ИФР-1 на периферическую нервную систему, исключив при этом другие возможные причины ишемии нерва у пациентов с акромегалией. Маленькая выборка пациентов в исследовании обусловлена прежде всего редкостью акромегалии и строгими критериями включения и исключения. Корреляция клинической симптоматики туннельных невропатий и ЭНМГ-изменений не проводилась, так как обследованы небольшие группы и в группе с неполной ремиссией акромегалии обследованы только женщины. Анатомическая узость туннелей и гормональные изменения, особенно связанные с отеками тканей при менопаузе, могут увеличивать риск развития КИН у женщин, поэтому нельзя исключить влияние пола как независимого фактора развития невропатий.

Таким образом, из-за небольшого количества и гендерного дисбаланса пациентов уточнение роли ИФР-1 в качестве предиктора развития невропатий требует дальнейшей проверки на более сбалансированной и крупной выборке.

Заключение

У пациентов с акромегалией целесообразно уточнять гормональный профиль, так как эффективность лечения туннельных невропатий верхних конечностей у данной группы нейроэндокринологических пациентов, вероятно, зависит от биохимического контроля акромегалии. Важным условием предотвращения развития и прогрессирования невропатии является достижение референтных значений ИФР-1. Выбор тактики лечения туннельной невропатии зависит от стадии невропатии, выраженности клинических и ЭНМГ-нарушений. При наличии, по данным ЭНМГ, выраженных сенсорных и моторных нарушений рекомендуется рассмотреть вопрос о хирургической декомпрессии нерва, так как консервативная терапия туннельной невропатии может быть неэффективной.