Введение. Кишечные гельминтозы и протозоозы представляют собой глобальную проблему, оказывая негативное влияние на здоровье населения во многих странах мира. Частота встречаемости кишечных паразитозов в популяциях людей зависит от множества факторов, ведущими из которых являются климатические и социально-экономические условия, пищевые и кулинарные традиции, развитие систем водоснабжения, канализации и обезвреживания отходов. Большое внимание проблеме распространенности кишечных паразитозов уделяется в развивающихся странах, где неудовлетворительные санитарные условия и отсутствие систем эффективной очистки воды создают благоприятные условия для их распространения [1; 2]. В индустриально развитых странах оценке распространенности кишечных паразитов уделяется значительно меньше внимания в связи с потенциально меньшей распространенностью. При этом бремя инфицирования кишечными паразитами может оказывать влияние на состояние здоровья населения в связи с многообразием патологических воздействий, частым бессимптомным или малосимптомным клиническим течением [3; 4].

Основной задачей экологического направления в паразитологии, успешно разрабатываемого советскими школами паразитологов (В.А. Догель, В.Н. Беклемишев, Е.Н. Павловский), является изучение паразитофауны не только в связи с внешними условиями, но и в зависимости от изменений физиологического состояния самого «хозяина»: характера питания, интенсивности обмена веществ, социализации. В этом аспекте значительный интерес представляет исследование изменений паразитофауны, связанных с возрастными аспектами.

Оценка распространенности паразитов напрямую определяется чувствительностью методов лабораторной диагностики. По данным исследователей, в индустриально развитых странах необходима разработка технологий, которые могут одновременно обнаруживать несколько паразитов в фекальном материале, а также сохранять диагностическую эффективность при малых количествах паразитов в образцах кала [5]. Наиболее перспективными являются молекулярные методы диагностики [6]. Также исследователи отмечают необходимость разработки прямых копроовоскопических методов, не теряющих своей актуальности для рутинных и научных лабораторных исследований в современных условиях [5; 6].

Цель исследования - оценить распространенность представителей кишечной паразитофауны с учетом роли возрастных факторов в условиях индустриальных центров с использованием комбинированных гельминтоовоскопических методов (КГМ).

Материалы и методы исследования. Обследованы жители индустриальных центров Республики Татарстан, направленные в специализированную консультативно-диагностическую поликлинику ФБУН «КНИИЭМ» Роспотребнадзора. По дизайну работа представляла собой поперечное исследование и проводилась с 03.12. 2024 г. по 14.02.2025 г. В анализ был включен 2231 пациент - жители индустриальных центров (гг. Казань, Набережные Челны, Нижнекамск) в возрасте от одного года до 80 лет. На паразитологическое обследование пациенты направлялись специалистами различного профиля, в 23% случаев обращались по личной инициативе в связи с различными жалобами. Для оценки возрастного состава пациентов применялась градация, принятая в РФ: дети - грудной (4 недели - 1год), преддошкольный (1-3года), дошкольный (3года- 7 лет), младший школьный (7-10 (девочки)/12 лет (мальчики), подростковый 10-(девочки)/12(мальчики)-17 лет возраст; взрослые - юношеский 17-20 (девушки)/21 (юноши), зрелый (1-й период) 20-(ж)/21-(м)-35 лет, зрелый (2-й период) 35-55 (ж)/60(м) лет, пожилой 55-(ж)/60-(м)-75 лет, старческий ( > 75 лет) возраст. Всем пациентам проводилось обследование КГМ. Применялись методы, разработанные на базе ФБУН «КНИИЭМ»: первый - для диагностики лямблиоза и других протозойных инвазий «Способ диагностики лямблиозной инвазии» [7], второй - для диагностики аскаридоза и других гельминтозов «Способ диагностики аскаридоза у человека» [8]. Всем пациентам проводили исследования с использованием рутинных технологий - исследование фекалий на липкую ленту и Рaraseр на гельминты и простейшие.

Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФБУН «КНИИЭМ» Роспотребнадзора (протокол № 23 от 21.12.2024 г.). Все пациенты подписывали информированное согласие на участие в исследовании.

Статистический анализ проводили методами вариационнй статистики, использовали статистические пакеты Excel 2016 и WinPepi Version 11, 65. Частота встречаемости признака определялась как% ± se. Распределение признаков (критерий Шапиро-Уилка W = 0.8778, P = 0.012) было непараметрическим. Достоверность различий в частоте признака определяли по критерию Хи-квадрат (χ²) Пирсона. Различия между группами признавали значимыми при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. КГМ относятся к методам обогащения, в которых объединяются технологии флотации и седиментации. Группа КГМ широко применяется в ветеринарии [9]. На первом этапе КГМ проводится перемешивание и фильтрация пробы кала с водой, седиментация и получение первичного осадка, на втором - перемешивание и центрифугирование первичного осадка с оригинальными флотационными растворами. С образовавшегося мениска стандартной металлической петлей снимается определенное количество капель взвеси и подвергается микроскопии. КГМ позволяют оценивать интенсивность инвазии: низкая - 1-2, средняя - до 5, высокая - до 10, очень высокая - более 10 цист или вегетативных форм в поле зрения.

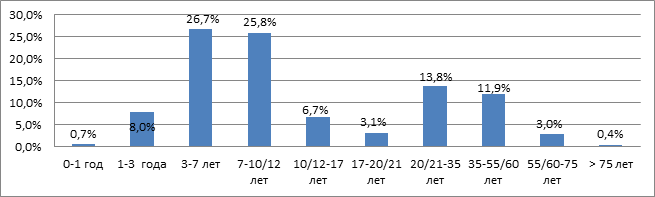

Из рисунка 1 видно, что большую часть обследованных (61,2%) составили дети, взрослые обращались для проведения паразитологического обследования в 38,8%. Среди детского контингента наиболее часто обследовались дети дошкольного (26,7%) и младшего школьного возраста (25,8%) - первый пик по обращаемости. Лица зрелого возраста (1 и 2 периоды) составили 2-й пик по обращаемости. Дети подросткового возраста, юноши и девушки, а также лица старческого возраста обследовались наименее часто - 6,7; 3,1; 3,0%. Наличие пиков по обращаемости, по-видимому, определяется максимальной выраженностью клинической симптоматики, обусловленной иммуно-гормональными ассоциациями, способствующими эвазии патогенов. Отмечались также периоды с минимальной обращаемостью - юношеский, пожилой и старческий возраст, что наиболее вероятно определяется социальными факторами.

Рис. 1. Возрастная структура жителей индустриальных центров, обратившихся для проведения паразитологического обследования

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

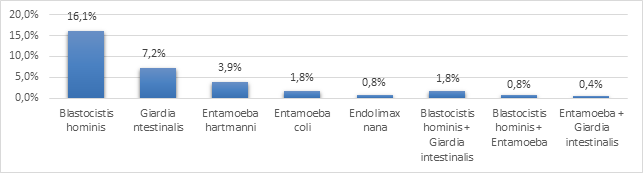

Из 2231 обследованных у 697 (31,2%) при использовании КГМ были обнаружены представители кишечной паразитофауны: Blastocystis spp. (Bl) в 16,1%, Giardia intestinalis (G) в 7,2%, Entamoeba (Е) в 6,5%. Наиболее частыми представителями непатогенных амеб были E. hartmanni - 3,9%, E. coli - 1,8%, Endolimax nana (карликовая амеба) - 0,8%. Выявлены 2-компонентные микст-инвазии, они регистрировались нечасто и составили 3,0%: Bl + G - 1,8%, Bl + E - 0,8%, G + E - 0,4%. Гельминты при проведении обследования, как с использованием КГМ, так и рутинной технологии Parasep, не обнаруживались. При исследовании на липкую ленту яйца Enterobius vermicularis обнаружены у 15 человек (0,67%): в 4 случаях это были взрослые, в 6 случаях - дети дошкольного возраста, в 5 случаях - дети школьного возраста.

Рис. 2. Паразитофауна кишечника у жителей индустриальных центров, выявленная при использовании комбинированных гельминтоовоскопических методов

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

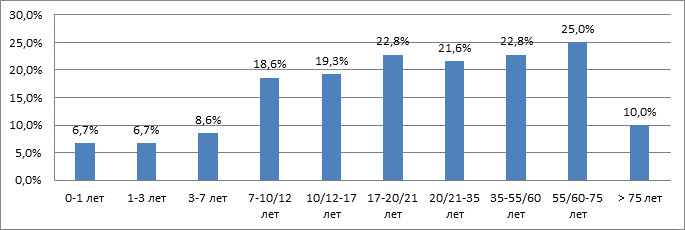

Наиболее часто в фекалиях встречались Bl. При микроскопии (увеличение х 400) в поле зрения отмечалось от 1-2 до 10-15 в поле зрения. Вакуолярные формы обнаружены в 89,0%, гранулярные в 9,2%, другие формы (амебоидные, цистные) обнаруживались в 1,8%. На рисунке 3 представлена частота встречаемости Bl в зависимости от возраста. Нарастание колонизации Bl отмечалось в группе 3-7 лет с постепенным увеличением к возрастному периоду 55/60-75 лет (25,0%), в дальнейшем интенсивность колонизации Bl значительно уменьшалась. В периоды минимальной обращаемости (юношеский возраст, пожилой возраст) распространенность Bl была высокой и составила 22,8% и 25,0%. У половины пациентов (табл.) при использовании КГМ регистрировалась низкая интенсивность колонизации Bl (52,8±6,8%).

Рис. 3. Частота встречаемости Blastocystis spp. у жителей крупных индустриальных центров в разные возрастные периоды

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

Распределение степеней инвазии кишечными простейшими при использовании комбинированных гельминтоовоскопических методов

|

Кишечные простейшие |

Низкая степень. Группа 1, % ± se |

Средняя степень. Группа 2, % ± se |

Высокая степень. Группа 3, % ± se |

Очень высокая степень. Группа 4, % ± se |

Значение p |

|

Blastocystis spp.; n=360 |

52,8±6,8 |

38,9±2,9 * |

6,9±1,9 * |

1,4±0,7 * |

P 1, 2 0,001 Р 2, 3 0,03 Р 3, 4 0,021 |

|

Giardia intestinalis;n=160 |

63,7±7,9 |

15,6±2,9 * |

14,3±1,8 |

6,2±0,9 * |

P 1, 2 0,028 Р 2, 3 0,089 Р 3, 4 0,002 |

* - различия достоверны, p<0,05.

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

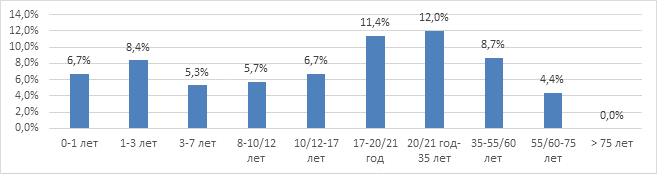

Вторую позицию по распространенности у жителей крупных индустриальных центров занимают G, цисты которых определялись у 7,2% обследованных, при этом вегетативные формы не выявлялись. Число цист варьировало от единичных в препарате до 10-15 в поле зрения, в 63,7±7,9% выявлена низкая степень инвазии (табл. 1). G обнаруживались во всех возрастных группах (рис. 4), при этом нарастание числа инвазированных отмечалось в грудном (8,4%), юношеском (11,4%) и зрелом (12,0%) возрасте. В более старших возрастных группах распространенность G уменьшалась до 4,4%. В периоды минимальной обращаемости распространенность G составила 11,4% (юношеский возраст) и 4,4% (пожилой возраст). У 63,7% (табл. 1) пациентов при использовании КГМ регистрировалась низкая интенсивность инвазии G.

Рис. 4. Частота встречаемости Giardia intestinalis у жителей крупных индустриальных центров в разные возрастные периоды

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

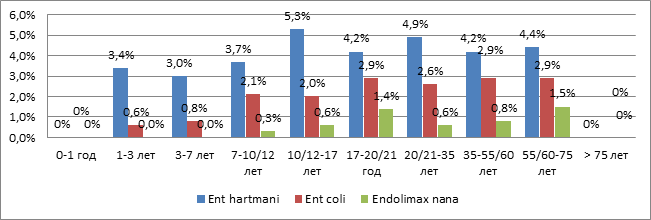

Выявляемость E. hartmanni нарастала в подростковом возрасте (рис. 5) и в дальнейшем сохранялась на том же уровне. Цисты E. coli обнаруживались у 1,8%, нарастание распространенности E. coli отмечалось в младшем школьном и юношеском возрастах. Нарастание распространенности цист карликовой амебы регистрировалось в подростковом и зрелом возрасте. Следует также отметить, что ни у одного из обследованных не были обнаружены цисты и/или трофозоиты дизентерийной амебы (E. histolytica), а также их морфологические аналоги (E. dispar и E. moshkovski), что находит подтверждение в уровне заболеваемости амебиазом, который на протяжении нескольких лет отсутствует в официальной статистике.

Таким образом, у 31,2% жителей индустриальных центров в современных условиях обнаружены представители кишечной паразитофауны. В паразитофауне превалируют Bl, которые являются одними из самых распространенных кишечных простейших человека в России и в мире [10]. Описаны различные морфологические формы Bl (вакуолярные, гранулярные, амебоидные и цистные) и другие, реже встречающиеся формы - авакуолярные и мультивакуолярные, а также микроорганизмы, содержащие нитевидные включения [11].

Рис. 5. Частота встречаемости Entamoeba в паразитофауне у жителей крупных индустриальных центров в разные возрастные периоды

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

С использованием молекулярных методов на сегодняшний день идентифицированы 17 различных субтипов Bl. Генетическое и антигенное разнообразие среди Bl усложняет изучение аспектов эпидемиологии паразита, однако появляются доказательства (несмотря на то, что они все еще остаются спорными) того, что патогенность может зависеть от подтипа [12]. Результаты исследований демонстрируют связь колонизации Bl с острыми и хроническими кишечными расстройствами, что в целом позволяет рассматривать этих простейших как условно-патогенные микроорганизмы [11-13]. Диагностика колонизации кишечника Bl обычно основана на обнаружении вакуолярной, гранулярной, амебной или цистных форм в образцах кала с использованием нативных мазков, окрашенных раствором Люголя, также могут использоваться методы фиксированных окрашенных мазков (красители «Трихром», железо-гематоксилин, окраска по Цилю - Нильсену). Метод формалин-эфирного осаждения и его модификации (например, Раrasep), который обычно используется для лабораторной идентификации Bl, подвергается критике из-за невозможности изолировать Bl, затруднений в идентификации некоторых морфовариантов и невозможности оценить степень инвазии [13; 14]. По данным авторов, эти затруднения в первую очередь связаны с трудностями идентификации гранулярной и цистных форм Bl. Использование КГМ во многом позволяет решить данные проблемы.

Распространенность G колеблется от 2-7% в развитых странах до 20–30% в большинстве развивающихся стран мира [1; 2; 14]. Диагностика G основана на микроскопическом обнаружении цист или трофозоитов в образцах кала. Кал можно исследовать либо непосредственно (в течение 20 минут) в виде свежих мазков, либо консервированных с различными консервантами (формалин, консервант Турдыева и др.) и окрашенных раствором Люголя. Для обнаружения G может использоваться также и осадок после формалин-эфирного осаждения [5; 15]. Доступно несколько анализов на обнаружение антигенов G (ИФА) и прямые тесты в реакциях иммунофлюоресценции [16]. Вместе с тем многие из методов диагностики оказываются малочувствительными и дорогостоящими [5; 15], что требует поиска альтернативных методов прямой копроовоскопической диагностики. Использование ПЦР в реальном времени в качестве инструмента для обнаружения G нарастает в индустриально развитых странах. Разработаны одиночные и мультиплексные ПЦР, но они чаще используются в специализированных центрах, занимающихся молекулярными исследованиями [15; 16]. Анализ литературы демонстрирует, что, несмотря на развитие инновационных технологий паразитологической диагностики (ПЦР, молекулярная диагностика, иммунофлюоресценция), традиционные методы копроовоскопической диагностики сохраняют свою актуальность. Оптимизация традиционных микроскопических методов базируется на основе использования технологий обогащения [5; 14]. Полученные результаты демонстрируют, что КГМ может использоваться как альтернативный метод для идентификации и оценки распространенности представителей кишечной паразитофауны в современных условиях [7].

Возраст «хозяина» считается потенциальным фактором риска распространения кишечных паразитов [3], наиболее известными являются аспекты высокой распространенности G у детей раннего возраста [16]. Изучение распространенности различных патогенов напрямую связано с особенностями возраста, поскольку частота встречаемости может значительно меняться на разных этапах жизни, что требует учета возрастных групп при исследовании и анализе данных. Вместе с тем необходимо отметить, что особенности паразитофауны кишечника в современных условиях с учетом возраста практически не изучены. Авторами показано, что паразитофауна детей раннего возраста отличается от паразитофауны в более старшие возрастные периоды - различия связаны с превалированием G и значительно меньшей частотой встречаемости непатогенных амеб и Bl. Bl превалируют в паразитофауне начиная с периода дошкольного возраста. Современной особенностью распространенности G является второй пик инфицирования в юношеском и зрелом возрасте. В пожилом возрасте отмечается более скудная паразитофауна - уменьшается колонизация G и некоторыми видами непатогенных амеб. Нарастание колонизации в школьном и юношеском возрасте определяется, по-видимому, более частым употреблением фастфуда и расширением контактов, что является потенциальным риском инфицирования.

Заключение. Паразитофауна жителей индустриальных центров представлена простейшими: Bl, G и группой непатогенных амеб (E. coli, E. hartmanni) и одним видом гельминтов - Enterobius vermicularis. Cреди представителей паразитофауны два вида являются патогенными, один условно-патогенным и три непатогенными. Преобладающие низкие степени инвазии определяют необходимость исследований, направленных на оптимизацию паразитологической диагностики с использованием молекулярных и иммунологических технологий, а также разработки прямых копроовоскопических методов. КГМ могут использоваться как альтернативные методы для проведения прямого паразитологического обследования. Возрастные периоды с минимальной обращаемостью являются критическими: по распространенности Bl - юношеский и старческий; по распространенности G – юношеский возраст.