Введение

Не секрет, что ситуация с естественно-научной и математической подготовкой выпускников общеобразовательных школ является неблагополучной, об этом уже не один десяток лет говорят и пишут педагоги-исследователи, преподаватели высшей школы, предлагая различные подходы к решению данной проблемы [1–3]. Однако по-прежнему из многочисленных анкетирований и опросов следует, что мотивация к изучению предметов естественно-научного цикла невысока. Как результат, например, по последним данным в Красноярском крае ЕГЭ по химии выбирали всего 13,0 %, ЕГЭ по физике – 14,6 %, по биологии – 17,4 %, по информатике – 19,2 %. При этом выбор указанных предметов у обучающихся в городских школах несколько выше, чем в сельских. Причины такого положения дел хорошо известны: это методологические и методические просчеты, допущенные при формировании содержания обучения предметам естественно-научного цикла; значительное сокращение часов на их освоение, что привело к обеднению учебного естественно-научного эксперимента [4, 5] и обусловило сложности в формировании устойчивых базовых предметных умения, сложности в понимании естественно-научных категорий, законов, умений применять их при решении задач.

Указанное выше не могло не повлиять на качество подготовки инженерных кадров, в том числе для агропромышленного комплекса. Между тем актуальнейшей проблемой, стоящей перед ним, является проблема обеспечения продовольственной безопасности России. Отечественному агропромышленному комплексу необходимо преодолеть зависимость от конъюнктуры мирового продовольственного рынка, обеспечить независимость внутреннего спроса на продукты питания от их поставок из-за рубежа [6]. Все это детерминирует технологическое перевооружение агропромышленного комплекса, что, в свою очередь, обусловливает потребность в кадрах, владеющих инновационными технологиями в различных отраслях сельского хозяйства, способных выполнять результативные нововведения в своей области, в основе которых лежит фундаментальное естественно-научное образование.

Осенью 2024 г. распоряжением Правительства РФ № 3333-р утвержден комплексный план мероприятий по повышению качества школьного математического и естественно-научного образования на период до 2030 г. [7]. Без сомнений, среди мероприятий, предусмотренных планом, значимым является направление по корректировке содержания обучения естественно-научным предметам и математике в системе общего образования. В соответствии с комплексным планом в качестве ориентиров целевых показателей обозначены:

- увеличение ежегодно ~ на 10 % количества школьников, осваивающих физику, химию, биологию и математику углубленно / на профильном уровне;

- увеличение к 2030 г. до 35 % доли одиннадцатиклассников, которые выбирают ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам;

- обеспечение ежегодно повышения квалификации по преподаваемому предмету естественно-научного цикла на базе ведущих классических, инженерно-технических университетов и научных организаций не менее 50 учителей [7];

- с 2026 г. введение обязательного вступительного испытания по физике при приеме на все инженерные направления подготовки в университетах;

- с 2027 г. введение обязательных вступительных испытаний по профилям подготовки учителей, в том числе по математике, химии, физике, биологии и др. [7].

При этом отмечается необходимость усиления акцентов на организацию исследовательской деятельности обучаемых.

Очевидно, что основная нагрузка по выполнению комплексного плана в регионах должна лечь на педагогические университеты и институты профессиональной переподготовки работников образования, однако и аграрные вузы могут включиться в этот процесс, имея в виду такую форму взаимодействия аграрного вуза с организациями системы общего образования, как агрошколы.

Цель исследования – выявление возможностей агрошкол в повышении качества естественно-научной подготовки обучающихся сельских школ, развития их исследовательской компетенции.

Материалы и методы исследования

В апробации исследуемых подходов к организации и работе агрошколы, направленной в том числе на повышение качества естественно-научной подготовки, принимали участие учителя и более 60 подростков, обучающихся в сельских школах ряда районов Красноярского края, преподаватели и студенты Красноярского аграрного университета. Методы исследования включали анализ литературы и практики естественно-научной подготовки обучающихся в сельских школах, выявление причинно-следственных отношений, анкетирование. Сформированность составляющих исследовательскую компетенцию умений оценивалась с применением разработанной ранее авторами данной статьи критериально-уровневой карты [8].

Результаты исследования и их обсуждение

Агрошколы в российском образовательном пространстве в качестве модели профориентационной работы появились относительно недавно [9]. Однако сегодня уже можно констатировать, что они являются хорошим примером эффективного взаимодействия учреждений системы общего образования, учреждений системы профессионального образования (колледжи, аграрные университеты), а также предприятий агропромышленного комплекса для подготовки подрастающего поколения к выбору профессии через создание благоприятных условий для профессионального самоопределения и затем трудоустройства выпускников [10]. Указанные выше взаимодействия на данный момент могут быть эффективно реализованы на основе современных сетевых технологий, что особенно значимо для обширных территорий Сибири и Дальнего Востока.

Ранее одним из авторов данной работы на примере подготовки будущих учителей химии в педагогическом университете было показано, что в контексте модернизации системы обучения химическим дисциплинам результативным является информационно-деятельностный подход к ее проектированию [11]. В логике сущностных положений информационно-деятельностного подхода авторами данной статьи была разработана информационно-деятельностная модель и выявлены организационно-педагогические условия развития исследовательской компетенции проживающих в сельской местности подростков в процессе выполнения совместных исследований в сетевом исследовательском сообществе педагогического университета и сельских школ [8]. Дальнейшие исследования показали, что такого рода деятельность подростков способствует развитию их потенциальной одаренности [12].

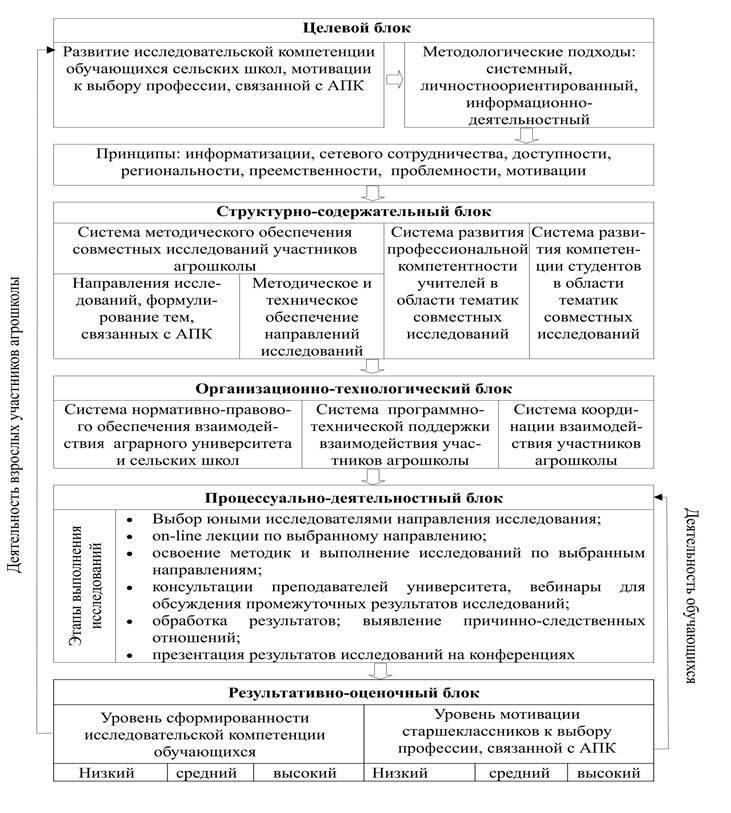

Исследования по возможной адаптации разработанной информационно-деятельностной модели к условиям аграрного университета в виде Агрошколы молодого исследователя ведутся авторами начиная с 2021 г. Составляющие модель блоки, их структура и содержание представлены на рис. 1. Отметим, что, согласно структурно-содержательному блоку модели, результативная организация работы агрошколы в виде сетевого исследовательского сообщества существенным образом зависит от направлений исследований, которые, с одной стороны, должны быть интересны обучающимся в сельских школах подросткам, а с другой – коррелируют с научными интересами преподавателей агроуниверситета [8]. Так, в структурном подразделении Красноярского аграрного университета, Институте пищевых производств, преподавателями и студентами наряду с разработкой новых технологий продуктов питания животного и растительного происхождения, оценкой качества продуктов питания ведутся исследования по использованию функциональных пищевых ингредиентов, содержащихся в растительном сырье, в обогащении состава продуктов питания, исследования по модернизации оборудования для пищевых производств и др. В соответствии с этим были сформированы следующие возможные направления совместных исследований в агрошколе: «Функциональные продукты – основа здорового питания», «Нетрадиционное растительное сырье в обогащении молочной продукции функциональными пищевыми ингредиентами», «Исследование качества воды для пищевых производств», «Современная пищевая инженерия», «Анализ качества и конкурентоспособности продуктов питания», «Пищевой дизайн» и др. В рамках выбранного направления при формулировании темы конкретного исследования целесообразно учитывать принципы региональности, доступности, преемственности [13]. Принцип региональности ориентирует при выборе темы на учет насущных проблем, характерных для места проживания юного исследователя. В контексте принципа доступности обязателен учет доступности необходимых для выполнения исследований по выбранной теме методов и методик как в теоретическом, так и в практическом плане для участников сообщества от сельской школы. Согласно принципу преемственности, принимая во внимание, что сельская школа сегодня часто является малокомплектной, конкретные темы исследований целесообразно формулировать таким образом, чтобы их можно было выполнять разновозрастными группами [13].

Система развития профессиональной компетентности учителей и педагогов сельских школ в области направлений совместных исследований, входящая в структурно-содержательный блок модели, включает разработку программ для повышения их квалификации, предполагающих в том числе освоение педагогами возможностей цифровых лабораторий в организации исследовательской деятельности обучающихся на материале физики, химии, биологии [12, 14]. Следует подчеркнуть особую значимость этой системы, поскольку в процессе выполнения исследований на материале естественных наук в агрошколе юный исследователь выполняет естественно-научный эксперимент непосредственно с учителем.

Что касается входящей в структурно-содержательный блок системы развития компетенции студентов аграрного университета в области выполняемых в сетевом сообществе исследований (рис. 1), поскольку их тематики, как уже упоминалось, коррелируют с научными интересами университетских преподавателей, целесообразно привлечение к работе агрошколы студентов, работающих в студенческих научных кружках под руководством этих же преподавателей. Так, например, к работе Агрошколы молодого исследователя начиная с 2021 г. привлекаются студенты организованного при кафедре химии студенческого кружка «Химия пищевых продуктов».

Рис. 1. Модель Агрошколы молодого исследователя в виде сетевого исследовательского сообщества, объединяющего преподавателей и студентов аграрного университета, учителей и обучающихся сельских школ.

Источник: составлено авторами на основе [8]

Процессуально-деятельностный блок модели отражает этапы выполнения совместных исследований участниками агрошколы. Первым этапом являются вводные лекции по сформированным направлениям исследований, которые читаются с использованием современных технологий видеоконференцсвязи (Яндекс Телемост, BigBlueButton, Webinar и др.) и направлены на обеспечение условий выбора юными исследователями интересующего их направления. Далее выделившимся группам обучающихся читаются онлайн-лекции, организуются условия для освоения методик и т.д. И здесь проявляется значение агрошколы в повышении качества естественно-научного образования старшеклассников. Так, например, при выполнении исследований по качеству водных ресурсов в месте проживания подростков в рамках онлайн-лекций актуализируются и углубляются знания по растворам, теории электролитической диссоциации, факторам, определяющим жесткость и минерализацию воды. Наряду с этим обучающиеся осваивают показатели качества воды, методики их определений, развивают умения обрабатывать результаты исследования, способности выявлять противоречия в процессе обсуждения полученных результатов исследований с другими участниками сообщества, работающими по данному направлению, в рамках вебинаров учатся грамотно излагать результаты и пр.

Результаты апробации модели агрошколы, в которой принимали участие обучающиеся Тагарской школы Кежемского района, ряда школ Сухобузимского и Тюхтетского районов края, позволяют заключить, что выполняемые в агрошколе исследования способствуют формированию/развитию у старшеклассников таких составляющих исследовательскую компетенцию умений, как умение видеть проблему, вырабатывать гипотезы, наблюдать, выполнять эксперимент, выявлять причинно-следственные отношения и др. [8]. В качестве примера на рис. 2 представлены результаты зависимости уровня сформированности умения выявлять причинно-следственные связи от времени работы подростков в агрошколе, полученные с использованием критериально-уровневой карты. За редким исключением, все работающие в агрошколе подростки представляют результаты своих исследований на конференциях различного уровня, отдельные работы представлялись на очном этапе Научного конвента – конференции краевого уровня. При этом наиболее интересные исследования, получающие призовые места, выполняются мини-группами «старшеклассник – студент», например [15]. Такого рода совместная деятельность полезна как студенту, так и школьнику. Как правило, юные исследователи демонстрируют в процессе выступления и ответов на вопросы высокий уровень владения материалом.

|

Рис. 2. Зависимость уровня сформированности умения выявлять причинно-следственные связи от времени работы подростков в Агрошколе молодого исследователя.

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Что касается мотивации к выбору профессии, связанной с агропромышленным комплексом, по результатам анализа набора, например, в Центр подготовки специалистов среднего звена при Красноярском ГАУ количество студентов, которые были участниками агрошколы, достигало 50 % от общего количества поступивших.

Заключение

Таким образом, организация работы агрошколы согласно разработанной авторами данной статьи информационно-деятельностной модели создает условия и для формирования мотивации к выбору связанной с агропромышленным комплексом профессии, и для повышения качества естественно-научного образования обучающихся сельских школ.