Введение

В системе повышения квалификации педагогов Нижегородской области разработаны и реализованы дополнительные профессиональные программы «Теория и методика обучения астрономии в современной школе (и/или в контексте требований ФГОС)», «Естественно-научное образование: перспективы работы с одаренными детьми» и «Современные подходы в преподавании естественно-научных дисциплин» (модуля по физике «Приемы мотивации к изучению астрономии»). Учебные предметы естественно-научного цикла в образовательном пространстве дополнительного профессионального образования (ДПО) направлены на развитие гибких (мягких) навыков будущего у педагогов и на совершенствование универсальных компетенций по видам профессиональной деятельности, как средства проявления коммуникативного компонента готовности учителя физики к преподаванию астрономии в современной школе.

Объектом проведенного исследования является процесс подготовки учителя физики к обучению астрономии школьников, его предметом – методическая система формирования готовности учителей физики к преподаванию астрономии в системе ДПО педагогов.

Научная новизна заключается в том, что теоретически обоснована роль комплексного подхода в подготовке учителя физики к преподаванию астрономии; выявлены условия реализации разработанной методики с учетом потенциала дополнительного профессионального естественно-научного образования и современных форматов обучения, обеспечивающие формирование оптимального и допустимого уровня коммуникативного компонента готовности учителя физики в системе ДПО к процессу обучения астрономии школьников, включающего информационное сопровождение педагогов, в которое входят: онлайн-конференции, вебинары, консультации, обратная связь со слушателями в электронном курсе, кураторство разработанных педагогами проектов и участия в профессиональных конкурсах и конференциях.

Цель исследования – изучение понятия «готовность учителей физики к преподаванию астрономии в системе дополнительного профессионального образования», что лежит в основе теоретического обоснования и реализации разработанной модели методики ее формирования, и экспериментальной проверки результативности на уровне коммуникативного компонента.

Материалы и методы исследования

Для решения поставленных задач использовались следующие теоретические и экспериментальные методы исследования и виды деятельности: изучение и анализ современных научных работ, нормативных документов и образовательных стандартов учебных заведений и других методических материалов (терминологический и содержательный анализ основных понятий); моделирование, конструирование, интеграция, обобщение, синтез представлений при построении методики поэтапного формирования (структурно-функциональный анализ дидактических процессов, связанных с темой исследования); организация и проведение педагогического эксперимента, применение математических методов обработки его результатов и интерпретация полученных данных по проблеме исследования; педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, беседы, интервьюирование участников; внедрение разработанной методики в практику преподавания учителей физики и астрономии: личное преподавание; наблюдение и анализ организации процесса обучения учителей физики в практике ДПО, анализ и обобщение инновационного педагогического опыта и собственной опытно-экспериментальной работы: разработка и реализация программ повышения квалификации для учителей физики Нижегородской области.

Результаты исследования и их обсуждение

Данные о проводимом научном исследовании на тему «Формирование готовности учителя физики к преподаванию астрономии в системе ДПО» были представлены на международных профессиональных конкурсах преподавателей вузов и конференциях (III «Professional stars – 2019/2020», XII «ДПО: от спроса до признания», «Современные цифровые технологии в ДПО») и приведены в публикациях [1-3].

Авторы оценивали уровень сформированности готовности у учителя физики преподавать астрономию в рамках ДПО по следующим компонентам: коммуникативный, мотивационный, рефлексивный, когнитивный (предметный (знания и навыки, необходимые для решения профессиональных задач) и методический (умения построения урока с учетом современных тенденций в науке астрономии и педагогике (цифровые инструменты и технологии)). Критерии коммуникативного компонента готовности учителей физики преподавать астрономию, методы их диагностики и проявление по уровням при обучении в системе ДПО описаны в табл. 1. Оценка результатов подготовки учителей астрономии осуществлялась посредством сравнения соотношения компонентов готовности учителя физики преподавать астрономию с развитием гибких компетенций при изучении ДПП «Теория и методика обучения астрономии в контексте требований ФГОС» через накопительную оценку портфолио слушателей.

Таблица 1

Критерии коммуникативного компонента готовности учителей физики преподавать астрономию и методы их диагностики

|

Коммуникативный компонент готовности |

||

|

Критерий личностной (субъектной, внутренней, психологической) готовности педагога |

Критерий профессиональной внешней теоретической и практической готовности педагога |

Методы диагностики |

|

Высокая мотивация к выполнению учебной деятельности, стремление к успеху, к достижениям, к самораскрытию и самореализации в учебном процессе, готовность к самообучению, саморазвитию и самосовершенствованию, развитие рефлексивных способностей; готовность применять личностные качества для успешной деятельности в педагогической области, в профессиональном общении в педагогической среде (уровень умений осуществлять межличностное педагогическое общение с детьми и коллегами; уровень цифровых навыков (ИКТ)) |

Уровень использования различных механизмов межличностных взаимоотношений всех участников процесса обучения и развития гибких компетенций; участие педагогов в дискуссиях, тренингах и мастер-классах в очном формате, в работе форумов «Знакомство», «Творческих предложений» на оценку возможностей предметного кабинета физики для организации учебно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся по астрономии, «Есть идея!» на презентацию своих разработок учебных занятий по астрономии и описание своего опыта в качестве организатора посещения регионального астрономического центра, участие в работе «Ассоциации учителей физики и астрономии Нижегородской области» |

Презентация итоговой аттестационной работы, использование в заданиях информации, связанной с регионом проживания (разработка, оформление и защита проекта), базовый уровень коммуникативных компетенций – коммуникация, цифровые навыки (ИКТ), профессиональное взаимодействие; анкеты, опросы и тесты |

|

Проявление дескрипторных характеристик коммуникативного критерия по уровням |

||

|

I. Базовый (критический) |

Учитель способен оказывать консультационную помощь коллегам по курсам, помогать педагогам в разработке и организации образовательных событий по астрономии для школьников, использует в заданиях информацию, связанную с регионом проживания |

|

|

II. Допустимый (средний) |

Учитель является лидером, авторитетом в методических и организационных вопросах для коллектива коллег, имеет успешный опыт руководства, организации и сопровождения школьных, муниципальных и региональных/вузовских мероприятий |

|

|

III. Оптимальный (высокий) |

Учитель берет на себя ответственность за организацию и проведение учебно-образовательных мероприятий в вузе, институте и школе; обладает заслуженным авторитетом у обучающихся педагогов; имеет опыт участия и организации в научно-методических конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. |

|

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования.

Коммуникативный компонент готовности учителя физики преподавать астрономию проявляется через умение вырабатывать стратегию взаимодействия с людьми, убеждать, аргументировать свою позицию и рефлексивные способности, устанавливающие готовность педагога к профессиональному саморазвитию из эмоционально-оценочного (положительное отношение, психологический настрой) опыта педагогической работы.

Нормативно-правовая база для процесса обучения педагогов определяется госпрограммой «Развитие образования» до 2030 г., «Профстандартом педагога», Концепцией развития ДПО и подготовки педкадров для системы образования и федеральными проектами: «Единое пространство ДПО», «Ядро высшего педагогического образования», «Учитель будущего» нацпроекта «Образование» [4]. Результаты обучающихся учителей должны соответствовать требованиям федеральных государственных стандартов высшей и общеобразовательной школы и предполагают профессиональную подготовку педагогов в системе ДПО, обладающих универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, которые гармонично коррелируют с развитием навыков будущего при трансформации образования на основе национальных приоритетов. Под ключевыми понятиями, связанными с гибкими навыками педагога, авторы понимают мобильный комплекс универсальных компетенций, обозначенных в ФГОС ВО, из следующих компонентов: навыки ХХI в., функциональную грамотность, новые методы и способы обучения и оценки, интегрированный в процесс обучения преподавателей в системе ДПО, где ведущим является компетентностный подход. С точки зрения современных исследователей в работах [5-7], понятия «компетенции (компетентности) и навыки ХХI века», «целостные универсальные компетентности», «функциональная и новая грамотность», «коммуникативная компетентность и самоэффективность», «образование и социальное развитие» взаимосвязаны. При этом научное поле понятий у специалистов часто пересекается, есть проблема их «смешения и синонимизации»: гибкие (мягкие, soft skills, человеческие, «жизненные») навыки и компетенции (мета- (универсальные), целостные, общие, ключевые) [8, с. 33; 9, с. 6–9; 10, с.104]. К навыкам ХХI в. относят следующие группы понятий: 1) «4К» (критическое и креативное мышление, коммуникации и кооперация) [11, с. 51]); 2) функциональные (естественно-научная, в том числе астрономическая [12], математическая, читательская, финансовая) грамотности и глобальные компетенции; 3) цифровая, «инструментальная», ИКТ [13, с. 14]); и 4) новая (академическая, гражданская, экологическая, инженерная, методическая) грамотности.

Система ДПО находится под пристальным взглядом ученых с точки зрения развития гибких навыков, функциональной грамотности педагога в фокусе современных вызовов и поиска их решения. Исследователями О.В. Игумновой, А.Г. Нагорной, С.А. Павленко выявлено, что в условиях высшего, послевузовского образования «приоритетным направлением развития считаются гибкие» компетенции обучающихся [8, с. 28;14, с. 32; 15, с.88]. Универсальные надпредметные навыки при обучении учителей физики формируются при обсуждении общечеловеческих проблем, приобретении способностей научно объяснять явления (показ научной картины мира по сравнению с догмами астрологов и других сектантов), в объективной оценке, анализе и конструировании моделей исследования и решении практических задач, «межкультурных трудностей; воспринимать иной взгляд и брать во внимание отличную точку зрения на проблему; продуктивно взаимодействовать и вступать в успешную коллаборацию с другими людьми; направлять собственные усилия на сбалансированное развитие современного общества» [16, с. 20].

Авторы изучили выборку 70 материалов из научной электронной библиотеки (НЭБ), где 27 % работ описывают развитие навыков ХХI в. у обучающихся в вузах и у преподавателей в системе ДПО. В педагогических исследованиях под гибкими понимают универсальные компетенции, указанные в ФГОС. В работах Т.И. Зиновьевой, А.Г. Нагорной, Е.В. Ханжиной [13, с. 14; 14, с. 32; 17, с. 21–22] отмечено, что они «напрямую не связаны ни с одной дисциплиной в вузе, и одновременно с этим их формирование осуществляется в процессе изучения всех/многих» курсов, и выделены следующие взаимосвязанные коммуникативные компетентности: «взаимодействие с другими, умение слушать, убеждение и аргументация, ведение переговоров, проведение самопрезентаций и публичных выступлений, командная работа, нацеленность на результат» и т.д.

При подготовке учителей в системе ДПО важно решить задачу оценки прогресса в развитии гибких компетенций через сформированность базовых навыков анализа информации, целенаправленного проектирования и конструирования учебных ситуаций, в которых активизируются все основные компоненты профессиональной деятельности по разработке и решению задач в реальной жизни [9; 13; 18]. «Реализация рамки универсальных компетентностей» при получении профессионального образования педагогом в системе ДПО позволяет формировать «опережающую профессиональную компетенцию, ориентированную на завтрашний день», с целью «создания нового взгляда учителей на их место и роль в учебном процессе» [5, с. 96], «…связанной с выполнением фасилитаторской функции и заключается в сопровождении групповых процессов, обучении сотрудничеству, направленной на создание доверительной атмосферы на занятии» [14, с. 36], «в стимулировании будущей активности учителей в образовательном процессе» [16, с. 88–89].

Таким образом, гибкие компетенции относят к разряду «надпрофессиональных навыков», это «комплекс взаимосвязанных с личностными качествами и ценностными установками неспециализированных (не связанных с конкретной предметной областью) навыков», «способствующих гибко применять именующиеся профессиональные знания, умения и навыки, корректировать их в процессе профессиональной деятельности и дополнять в соответствии с конкретными профессиональными задачами», «обеспечивающих успешность во всех сферах жизни, высокую эффективность деятельности (учебной, производственной и пр.), в том числе в незнакомой, меняющейся среде: ориентироваться в мире информации, мыслить критически, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, принимать решения, учиться и переучиваться», «высокий адаптационный потенциал человека, его мобильность, самозанятость» [8, с. 34; 10, с. 106; 14, с. 32].

Ключевым понятием проведенного авторами с 2016 по 2022 г. исследования о формировании готовности учителя к преподаванию астрономии школьникам при обучении физике является его «готовность к профессиональной деятельности» как социально-педагогическая категория, находящаяся в тесной связи с «профессиональной компетентностью педагога». В структуру «готовности» входят составляющие: мотивационный, деятельностный, когнитивный, рефлексивный и коммуникативный компоненты. Рассмотрены этапы формирования готовности учителя физики к преподаванию астрономии, выявлены факторы, влияющие на ее формирование в профессиональной деятельности, критерии в период обучения в образовательных организациях системы ДПО (модульность и вариативность курсов повышения квалификации, с опорой на педагогический опыт обучающихся, научно-методическое сопровождение, поддержка, коучинг, наставничество, формирование коммуникативной культуры и профессиональной этики), которые были сформулированы авторами исследования ранее [19-21] и скорректированы на основе проведенного анализа психолого-педагогической, научно-методической, специальной литературы и диссертационных исследований.

Авторы публикаций [22-24] под термином «коммуникативная компетенция» понимают личностные качества педагога, его взаимодействие и готовность к организации сотрудничества в профессиональной сфере деятельности с участниками образовательных отношений, существенным образом зависящие от условий, в которых работает учитель, от времени действия/жизни, и выделяют ее следующие универсальные и общепрофессиональные компоненты: высокотехнологичная, информационная в применении ИК-технологий в образовательном процессе, мотивационная компетентность в учебной деятельности обучающихся и межкультурная коммуникация.

В современных работах ученые и практики описывают состав и структуру понятия «готовность учителя к профессиональной деятельности» на основе традиционных функционального, личностного и деятельностно-личностного подходов [25, 26]. Появились перспективные взгляды с точки зрения: системного [27], исторического (смещены условные границы периодизации в соответствии с этапами формирования понятия «готовности» в педагогике) и акмеологического с учетом «открытости к внешним вызовам современного общества, так как он предусматривает полноту и слияние в рамках целостной системы как исследовательских, так и деятельностных моделей, алгоритмов и технологий») [28, с. 8] подходов. В.С. Киселев, А.А. Червова [29] и А.В. Худякова [30] выделили специальные психологические элементы структуры профессиональной готовности будущих педагогов (активность/инициатива), развивающиеся при обучении в высшей школе. В работах А.В.Белой [31], Р.Т. Бургановой [32], Е.А. Федченко [33] показаны разработанные модели формирования и развития готовности специалистов и студентов к профессиональной деятельности.

Г.И. Могилевская [34], Т.В. Машарова и А.А. Пивоваров [23] экспериментально определили дополнительные параметры оценки коммуникативного и мотивационных компонентов профессиональной готовности/компетентности действующих учителей, выделяя их высокий потенциал, включающий внутреннюю готовность «к перезагрузке» и овладению «цифровым инструментарием». Впервые представили опыт исследований готовности преподавателей вуза к онлайн-образованию Э.Ф. Зеер, Н.В. Ломовцева, В.С. Третьякова [35]). Последняя диссертация по схожей с авторским проведенным исследованием по проблеме формирования профессиональной готовности учителя физики при обучении в системе ДПО рассмотрена П.С. Тихоновым в ракурсе подготовки школьников к интеллектуальным соревнованиям [36].

Подготовка учителя в системе ДПО базируется на основе федеральных стандартов школьного и вузовского, профобразования и по аналогии с Концепцией развития ДПО. В современной системе естественно-научного образования Концепциями модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Естественно-научные предметы» по физике и астрономии [37; 38] в качестве основной цели предложено развитие функциональной грамотности, рассматриваемой в контексте формирования «навыков XXI века» и на практике проецируется через формат международного исследования PISA и с 2022 г. внутрироссийской оценке качества образования. Методы формирования навыков будущего и функциональной грамотности становятся главным результатом образования и основой ориентации в мире профессий в образовательной среде школы и вуза.

Ведущими методистами Д.А. Исаевым, Е.А. Румбешта, Т.С. Фещенко [39-41] отмечено, что процесс обучения физике является «феномено-ориентированным» и сама учебная деятельность становится центральной «платформой для формирования навыков 21 века», а сами занятия и уроки физики в основной школе являются основой учебной работы для формирования коммуникативных универсальных действий, умений и в целом функциональной грамотности. Таким образом, к задачам преподавания вопросов астрономии, как и любого естественно-научного предмета, изучаемого в виде раздела физики в основной и старшей школе и/или в виде отдельной учебной дисциплины, относится расширение рамки естественно-научного образования и в частности, развитие функциональной [42], и ее компонент в виде естественно-научной [7], астрономической [12] грамотности. Методические рекомендации по их формированию у школьников и студентов описаны в работах [17; 43; 44] и в нормативно-правовых документах.

М.Ю. Демидовой описаны методические особенности заданий по физике для проявления коммуникативных компетенций учеников, среди которых решение качественных и расчетных задач из второй части экзаменов по физике в формате ЕГЭ и ОГЭ, «письменные опросы по теоретическому материалу, конспектирование учебных текстов, составление отчетов о проведении лабораторных работ, индивидуальных проектов и исследовательских работ, написание рефератов, сочинений», рецензий, позволяющие оценить умения читательской грамотности (чтение и восприятие научного текста, «описание физической модели и ее ограничений, перечни физических величин, схемы, таблицы, рисунки) и предметные коммуникативные умения (понимание физических явлений и процессов, описание физической модели в виде системы уравнений, математических преобразований и вычислений, понятий, графиков величин и законов физики», связанных с освоением методов научного познания [45, с. 71]. М.Ю. Демидовой выделены формы по развитию коммуникативных умений у школьников (сочинение, рецензия) и представлены типы заданий с развернутым ответом, включая работу с графической информацией и ее преобразованием, и направления их использования на различных этапах уроков физики [46, с. 79].

Система работы по формированию коммуникативных умений у учеников показана Е.А.Румбешта, Н.В. Трофимовой на примере изучения темы «Испарение жидкостей» в 8 классе по физике [39, с. 88–89], где обучение решению проблем у обучающихся (умение постановки задачи, высказывание гипотез и способов их разрешения, планирование деятельности по доказательству и выбору справедливой гипотезы) идет от учебной работы организации групп под руководством педагога (7 класс), затем консультанта (8 класс) и куратора инициативных групп (9 класс). Целенаправленная работа при групповой и коллективной деятельности в процессе обучения педагогов демонстрируется авторами в виде мастер-классов ведущего преподавателя на курсах повышения квалификации. На примере материалов открытых уроков физики в 10 классе [46; 47] описывается система работы по организации коллективного и группового формата преподавательской деятельности, направленной на формирование «коммуникативных универсальных учебных действий школьников» [48] и, соответственно, коммуникативного компонента готовности учителя в профессиональной подготовке.

Приведем фрагменты авторских заданий для специальных занятий по развитию компетентности учителей предметов естественно-научного цикла, их коммуникативного компонента готовности преподавать астрономию.

Таблица 2

Примеры заданий к занятиям курсов «Теория и методика обучения астрономии в школе» на развитие гибких навыков

|

Содержание |

Методы |

Ресурсы |

Задание |

Способ контроля |

Оценка |

|

1. Дистанционный формат |

|||||

|

Методика изучения темы «Современная астрономия. Гравитационные волны». Формирование коммуникативной компетентности в виде технического письма и состязания-«батла»-блиц-турнира (письменной и устной формы) |

Форсайт-сессия. Работа в Гугл-формах |

Текст, интерактивная лекция, презентация (авторские материалы к занятию по теме «Гравитационные волны» [21, с. 69–73], семинар, зачет, вебинар-консультация, виртуальная экскурсия, конференция, викторина |

Сравнительный анализ свойств гравитационного и электромагнитного поля / волн (индивидуальная работа или в парах) |

Взаимооценка, работа в Гугл-формах |

Накопительный балл |

|

Пример задания 1: Известно, что И. Ньютон открыл закон всемирного тяготения, хорошо знал движение тел Солнечной системы. Недавно Нобелевскую премию за 2017 г. по физике вручили R. Weiss, B. Barish и K. Thorne за доказательство существования – наблюдение гравитационных волн. Сравните свойства гравитационного и электромагнитного поля / волн в виде таблицы, графика, диаграммы, рисунка (комикса). Распределите работу в коллективе – обсудите и решите, кто и почему возьмет на себя какую часть деятельности и способы презентации групповых результатов. Пример задания 2: Блиц-турнир по изучаемой теме на сравнение физических свойств гравитационных и электромагнитных поля / волн, где все участники делятся на команды по 3–5 чел., каждая из которых «должна придумать и записать максимум вопросов, после этого группы обмениваются вопросами и ищут ответы на них» [14, с. 34]. |

|||||

|

2. Очный формат |

|||||

|

Методика изучения темы «Наша Галактика». Проведение первых вводных уроков астрономии. Универсальные компетенции и новая грамотность |

Перевернутый класс. Кейс- технологии. Методы работы с информацией. Контент-анализ. Эдьютеймент (игра). Исследовательский метод на изучение урока Lesson Study |

Кейсы, лэпбуки, материалы мастер-классов (видео или разработки занятий), методический конструктор (разработка первых вводных уроков по астрономии) [2] |

Разработка Паспорта в виде лэпбука Солнца, Галактики; кейс-игра (проведение группами уроков астрономии в разные исторические периоды) |

Мировое кафе, презентация лэпбуков в форме стендового доклада, рефлексивная сессия |

Накопительный балл. Рефлексивная оценка |

|

Пример задания 1: Создайте лэпбук на тему «Паспорт Солнца / Солнечной системы / Галактики», который должен включать информационный блок в виде текста, схемы, иллюстрации, задания, загадки и ребуса. Педагогам демонстрируются авторские примеры школьных работ «Паспорта Солнца» перед аудиторией в виде презентации. Организуется дискуссия, где выясняется мнение учителей, коллег о выполненном проекте, определяется, что и как можно улучшить, как доработать его с учетом сделанных замечаний. Пример задания 2: Предложить направления (тематические линии) индивидуальных проектов по астрономии и определить количество часов на их выполнение; учебного плана естественно-научного профиля факультативными и элективными курсами по астрономии; набор дополнительных учебных предметов и курсов по выбору обучающихся. Пример задания 3: Сравнительный анализ проведенных мастер-классов, представленных очно или на видео, занятий по методике «4К». Уроки физики в рамках всероссийского конкурса «Учитель года» (Д.Н.Комиссарова, С.Н. Шарова, Д.О. Доронина, Л.Н. Прилюдько, Н.М. Вихарева, М.Ю. Каленова и др.) и их трансформация в рамках проекта «Вклад в будущее» членами региональной команды педагогов-тренеров Нижегородской области [49] |

|||||

|

3. Смешанный формат обучения |

|||||

|

Занятия курсов «Теория и методика обучения астрономии в контексте требований ФГОС» по теме «Уникальные центры астрономического образования Нижегородского края», «Организация современных астрономических наблюдений», «Освоение космоса». Методика изучения темы «Эволюция жизни во Вселенной» |

Интерактивная игра «Навыки будущего», практикумы, мастер-классы, деловая игра «Мой вклад в будущее» по зонам ответственности в образовательной организации |

Методический конструктор (разработка уроков обобщения по физике и астрономии, проведение интегрированных занятий, в том числе с профессиями будущего, например астроном-аналитик). Платформы: АСИ «Навыки будущего», Сколково «Атлас новых профессий», Сириус-online, Школьная лига РОСНАНО |

Разработка проекта «Судьба человека в жизни науки (выдающиеся ученые и учителя астрономии Нижегородского края)» [1], «Путешествие на ракете / машине времени». Моделирование способов описания процессов мегамира |

Мировое кафе, экспертная сессия, модель трансформации школы, рефлексивная сессия |

Накопительный балл, рефлексивная оценка |

|

Пример задания 1 на игровые технологии: «Путешествие на ракете / машине времени»: Определяются профессии будущего, специалистов на борту космического корабля, через компоненты функциональной (естественно-научной, математической, читательской, финансовой) грамотности, креативное мышление и глобальные компетенции. На этапе сбора группа рисует ракету с полезным грузом, на Земле остающиеся вещи, на которые приклеиваются бумажные стикеры с проблемами и тормозящими факторами. В игровой форме идет оценка трудностей и проблем космического путешествия. Пример задания 2 по технологии «Мировое кафе» при организации групповой дискуссии на тему «Применение космических открытий для нашей жизни». |

|||||

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования и [11; 14; 49].

Таким образом, формирование и развитие коммуникативного компонента готовности учителя физики к преподаванию астрономии происходит с помощью разных методических приемов и способов выстраивать продуктивное общение с участниками образовательных отношений, проектировании, разработке и реализации творческих заданий из области физики мегамира, анализа и оценки на достоверность информации, личной ответственности за взаимодействие и коллективную работу в команде в групповых проектах, моделирование и конструирование современных форматов организации внеурочной деятельности и дополнительного образования школьников с помощью цифровых ресурсов.

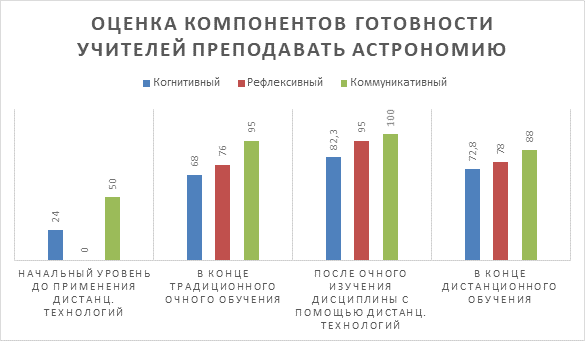

Результаты оценки компонентов готовности учителей физики преподавать астрономию при изучении учебного материала курса с применением современных технологий на разных этапах педагогического эксперимента представлены на рисунке, частично данные для констатирующего этапа исследования опубликованы в 2022 г. [19].

Оценка профессиональной компетентности учителей физики на уровне готовности преподавать астрономию.

Источник: составлено авторами на основе полученных данных в ходе исследования [1; 2; 19]

Методами исследования являлись анализ и обработка учебных материалов слушателей авторских курсов повышения квалификации очных и дистанционных форматов занятий; изучение на уровне обобщения и синтеза анкет, тестов и творческих заданий педагогов (255 учителей школ, 30 преподавателей учреждений СПО): 124 педагога курсов очной формы обучения, 161 учитель, отвечавший на вопросы тестов в дистанционном формате и 131 очного обучения с применением дистанционных технологий; постмодульное сопровождение учителей при проведении уроков и организации внеурочной деятельности школьников по физике и астрономии, основанной на использовании образовательных мероприятий (факультативных занятий, вечеров (конференций), выставок, кружков, олимпиад, учебно-исследовательской и проектной деятельности, конкурсов (соревнований), встречи с интересными людьми и пр.); научное наставничество при участии учителей физики и астрономии в профессиональных конкурсах и конференциях [1, 3]. Проведенный сравнительный анализ общепрофессиональных компетенций, составляющих базовую профессиональную компетентность учителя физики и астрономии в педагогическом эксперименте, описан в работе [50, с. 57].

Эксперимент показал, что наблюдается динамика развития профессиональных предметных и методических компетенций обучающихся в процессе изучения дисциплины учителями физики и астрономии, где под коммуникативным компонентом рассматривались универсальные компоненты компетентности педагогов при прохождении обучения по дополнительной профессиональной программе «Теория и методика преподавания астрономии в контексте требований ФГОС» (коммуникативные навыки, навыки командной работы и лидерские качества, межкультурное взаимодействие, цифровые навыки). Профессиональная компетентность (необходимые знания, умения, универсальные навыки и общепрофессиональные компетенции) учительского корпуса в рамках комплексного исследования формируется при обучении по разработанной программе курсов повышения квалификации и оценивается при выполнении специальных учебных заданий, конструировании, моделировании и демонстрации практических занятий (изготовление моделей подвижной карты звездного неба, работа с интерактивными приложениями по астрономии и физике, мастер-классы коллег в виде видеозадач, вебинаров, открытых уроков астрономии и физики с целью диссеминации передового опыта). А также при проведении анкетирования и тестирования, которые отразили «степень удовлетворенности педагогов от процесса изучения дисциплины», результаты оказались «выше в группах, прошедших обучение в очном формате с применением дистанционных технологий (95 % опрошенных), чем в группе по традиционной (68 % педагогов) и заочной (78 %) системам» [19, с. 57]. Исследование показало, что максимальный уровень коммуникативного (100 %), рефлексивного (95 %) и когнитивного (82,3 %) компонентов готовности учителя физики преподавать астрономию в школе достигнут обучающимися педагогами в гибридном формате. При традиционном очном обучении когнитивный знаниевый компонент повысился на 44 %, а коммуникативный увеличился в 2 раза, чем доказана ценность «живого» общения, а педагоги отразили в итоговых анкетах актуальность и необходимость подготовки их к выполнению профессиональных трудовых функций в должности «учителя астрономии». В конце дистанционного обучения групп педагогов компонент профессиональной готовности имеет средние значения величин по сравнению с очным и смешанным форматами проведенных занятий. Особенно активными в плане мотивации и выполнения учебных заданий были первые студенты из преподавателей учреждений СПО (2017 г.), для которых разрабатывался электронный ресурс обучения на платформе Moodle. Далее материалы курса были внедрены в процесс обучения всех слушателей, повышающих свою квалификацию по астрономии. Ведущими преподавателями курсов повышения квалификации отмечены высокие достижения курсантов в профессиональных конкурсах, круглых столах и научно-методических конференциях, связанных с физикой Вселенной и космических процессов.

Заключение

В системе высшего и дополнительного профессионального естественно-научного образования идет подготовка учителя физики к преподаванию астрономии в современной школе. В рамках проведенного исследования формируется коммуникативный компонент готовности (межкультурные коммуникация и взаимодействие, навыки командной работы и лидерские качества, цифровые навыки) педагогов в условиях модернизации и цифровизации системы повышения квалификации. Трансформация условий подготовки учительских кадров и школьного образования связана с изменениями положения физики мегамира в учебном плане, повторяющимися циклами изучения астрономии в виде раздела физики или отдельного учебного предмета на уровне основного и среднего образования, способами и формами ее представления как передового края науки, а также с учетом богатых традиций и перспектив развития астрономического образования России и международных исследований Земли и космоса в рамках естественно-научного цикла.