Введение

Йододефицитные заболевания (ЙДЗ) продолжают оставаться одной из наиболее значимых глобальных медико-социальных проблем современности, несмотря на многолетние интенсивные международные усилия, направленные на их профилактику и ликвидацию [1]. Эта проблема затрагивает фундаментальные аспекты общественного здоровья, включая когнитивное развитие нации и репродуктивный потенциал населения. По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), свыше 2 млрд чел. во всем мире проживают в регионах с недостаточным содержанием йода в окружающей среде. У 700 млн из них диагностирован эндемический зоб различной степени выраженности, а у 43 млн отмечаются выраженные умственные нарушения, этиологически связанные с йодным дефицитом в критические периоды развития [2]. Хотя многие развитые и развивающиеся страны достигли значительных успехов в ликвидации йодного дефицита благодаря всеобщему йодированию соли, данные современных эпидемиологических исследований убедительно свидетельствуют о сохранении проблемы в ряде регионов мира, включая значительные территории Российской Федерации [3]. Йододефицитные состояния характеризуются чрезвычайно широким спектром негативных последствий для здоровья: от умеренных когнитивных нарушений и субклинических репродуктивных расстройств до формирования узлового и многоузлового зоба с риском развития функциональной автономии, явной тиреоидной дисфункции (гипотиреоз, тиреотоксикоз) и, в наиболее тяжелых случаях, кретинизма [4, 5]. Особую актуальность и сложность эта проблема приобретает в эндемичных регионах с выраженной географической и геохимической вариабельностью обеспеченности населения микроэлементом, где традиционные методы эпидемиологической оценки (анализ медианы йодурии, ультразвуковое исследование объема щитовидной железы у школьников) могут требовать дополнения другими, более чувствительными и специфичными подходами для комплексного мониторинга ситуации [5, с. 18; 6].

Республика Дагестан (РД), являясь классическим йододефицитным регионом с давней историей изучения эндемического зоба, демонстрирует выраженную зональность в распространенности ЙДЗ, тесно связанную с особенностями рельефа и почвенного покрова [7]. Еще в исследованиях начала 2010-х гг. было выявлено, что наиболее тяжелые йод-дефицитные территории в основном включают высокогорные районы и зоны распространения выщелоченных подзолистых лесных почв с низким содержанием доступных форм йода [8]. Несмотря на предпринимаемые профилактические меры, сохраняется выраженная неоднородность динамики показателей йодурии среди населения и, что особенно важно, отмечается отсутствие ожидаемой корреляции между ее уровнем и частотой зоба в некоторых административных районах Дагестана [7]. Этот факт убедительно свидетельствует о многофакторности проблемы ЙДЗ в регионе, где помимо собственно дефицита йода в среде, могут играть роль другие струмогенные факторы, особенности питания, генетическая предрасположенность и доступность медицинской помощи. С 1994 г. ВОЗ и Международный совет по контролю за йододефицитными заболеваниями (ICCIDD) включили показатель неонатального тиреотропного гормона (ТТГ) в число ключевых эпидемиологических критериев для оценки степени тяжести йододефицитных состояний в популяции [9]. Считается, что в регионах с адекватной и стабильной обеспеченностью йодом концентрация ТТГ > 5 мМЕ/л в образцах крови, взятых на 3–5 день жизни, регистрируется не более чем у 3 % новорожденных. В условиях легкого (незначительного) и умеренного недостатка йода этот показатель наблюдается у 3–19,9 % и 20–39,9 % младенцев соответственно. Значение > 40 % указывает на тяжелый йодный дефицит. Высокая чувствительность щитовидной железы (ЩЖ) новорожденного к йодному статусу матери в пренатальный период является основой этого метода; незначительная, но хроническая нехватка йода во время беременности способна провоцировать компенсаторное усиление секреции ТТГ у плода и новорожденного, что отражается в результатах скрининга [9; 10]. Для Республики Дагестан, с ее уникальной выраженной высотной зональностью, разнообразием природных условий и отсутствием масштабных популяционных исследований ЙДЗ именно в разрезе четко выделенных высотных зон, анализ показателей неонатального ТТГ представляется крайне актуальным и информативным инструментом оценки текущей ситуации.

Цель исследования – оценка распространенности йододефицитных состояний в Республике Дагестан по данным массового скрининга новорожденных за 2023 г. с дифференцированным анализом показателей по высотной зональности территорий.

Материалы и методы исследования

Исследование основано на ретроспективном анализе данных неонатального скрининга, проведенного в Республиканском перинатальном центре имени С. Омарова (г.Махачкала, ул. Гамидова, 1) за 2023 г. На основании официального запроса в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» (ДГМУ) коллективу авторов предоставлены обезличенные журналы учета новорожденных, не содержащие персональные идентификаторы пациентов. Сбор информации осуществлялся в соответствии с принципами Хельсинкской декларации о соблюдении этических правил. Исследование одобрено локальным этическим комитетом ДГМУ (протокол № 7 от 13.03.2024). Дизайн исследования включал следующие этапы: 1) фиксацию общего числа (n = 44053) живорожденных детей в разрезе каждого района Республики Дагестан (РД), исключая иногородних рожениц (n = 8 147); 2) выявление новорожденных с уровнем ТТГ > 5 мЕд/л при неонатальном скрининге; 3) группировку районов по высотным зонам. Было выделено 4 категории зон по геоморфологической классификации. К высокогорной отнесены 16 районов: Агульский, Ахвахский, Ахтынский, Ботлихский, Гумбетовский, Дахадаевский, Кулинский, Лакский, Рутульский, Тляратинский, Унцукульский, Хунзахский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский. Горная зона включила 7 районов: Акушинский, Гергебильский, Гунибский, Докузпаринский, Курахский, Левашинский и Хивский, а предгорная местность – 7 административных единиц: Буйнакский, Казбековский, Кайтагский, Новолакский, Сергокалинский, Сулейман-Стальский и Табасаранский районы. Равнинные территории охватывали 16 районов: Бабаюртовский, Дербентский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский, Кизлярский, Кумторкалинский, Магарамкентский, Ногайский, Тарумовский, Хасавюртовский, а также городские округа Дагестанские Огни, Избербаш, Каспийск, Махачкала и Южно-Сухокумск. Порог ТТГ > 5 мЕд/л установлен по рекомендациям ВОЗ для популяционного мониторинга йододефицита [11].

Статистическая обработка проводилась с использованием пакетов Microsoft Excel 2019 и IBM SPSS Statistics 28.0. Рассчитывались: абсолютные и относительные показатели частоты случаев ТТГ > 5 мЕд/л ( %) с 95 % доверительным интервалом. Для сравнения долей новорожденных с ТТГ > 5 мЕд/л между высотными зонами применялся критерий χ² Пирсона с указанием уровня значимости (p) и степеней свободы (df). Величина эффекта оценивалась через относительный риск (RR) с 95 % доверительным интервалом (ДИ), где референсной группой выступили равнинные районы. Вклад каждой зоны в общую статистическую значимость определялся по стандартизированным остаткам (Z-оценка). При Z > 1,96 считалось статистически значимым (соответствует p < 0,05 для двустороннего теста в асимптотическом нормальном распределении) [12, c. 114].

Результаты исследования и их обсуждение

Всего за 2023 г. зафиксировано 44053 случая рождения детей у постоянных жительниц РД, что составило репрезентативную выборку для анализа. Распределение новорожденных по высотным зонам показало выраженную региональную диспропорцию: наибольшая доля рождений пришлась на равнинные районы с высокой плотностью населения, в противовес высокогорным, где условия проживания носят экстремальный характер.

Анализ данных неонатального скрининга новорожденных РД за 2023 г. выявил значительные различия в частоте выявления ТТГ > 5 мЕд/л между высотными зонами. Общая распространенность патологического уровня ТТГ составила 21,4 %, что соответствует тяжелому йододефициту по критериям ВОЗ. Выявленные различия между высотными зонами характеризуются статистически значимыми градиентами: доля новорожденных с ТТГ > 5 мЕд/л последовательно снижается от высокогорных районов (27,3 %) к предгорным (22,8 %) и равнинным (19,5 %). При этом минимальная (16,0 %) доля показателя была обнаружена в горной зоне. Узкие 95 % доверительные интервалы (например, 26,5–28,1 % для высокогорья) подтверждают надежность этих различий при отсутствии перекрытия диапазонов между группами. Наибольшая вариабельность результатов по стандартным отклонениям наблюдается в предгорьях при меньшей выборке, тогда оценки для более крупных когорт демонстрируют минимальную погрешность (табл. 1). Полученная картина соответствует известным географическим закономерностям распространения йододефицита, где высокогорные территории остаются зоной наибольшего риска [8].

Таблица 1

Распределение новорожденных по высотным зонам за 2023 г.

|

Категория районов |

n районов |

n (%) новорожденных |

ТТГ > 5 мЕд/л (n) |

Доля ( %) ± SDдоли |

|

Высокогорные |

16 |

2464 (6,9) |

672 |

27,3±0,408 [26,5–28,1] |

|

Горные |

7 |

1934 (5,0) |

310 |

16,0±0,293 [15,2–16,9] |

|

Предгорные |

7 |

3912 (10,6) |

3553 |

22,8±0,425 [21,7–23,9] |

|

Равнинные |

16 |

27596 (76,9) |

890 |

19,5±0,528 [19,0–20,1] |

|

Всего |

46 |

35906 (100) |

5390 |

21,4±0,195 [21,0–21,8] |

Примечание. ТТГ – тиреотропный гормон, SD – стандартное отклонение, ДИ – доверительный интервал.

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

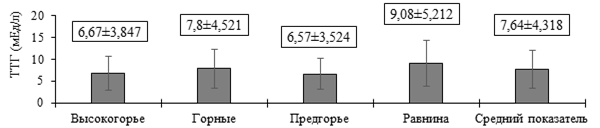

Распределение ТТГ по высотным зонам характеризуется выраженной асимметрией: в равнинных районах фиксируются максимальные средние значения с наибольшим разбросом данных, что отражает высокую вариабельность йодного статуса. Горная зона демонстрирует сочетание повышенного среднего уровня гормона со значительным разбросом. Предгорные территории выделяются минимальными средними величинами и наименьшей вариабельностью, указывая на относительную однородность популяции. Для высокогорья типичны умеренные колебания значений при выраженном йододефиците. Интегральный показатель по территории маскирует региональные диспропорции, подчеркивая необходимость зонально-ориентированных профилактических стратегий (рисунок).

Анализ χ² выявил статистически значимые различия в распространенности ТТГ > 5 мЕд/л между высотными зонами: χ² = 487,6; df = 3; p < 0,001. В высокогорье зафиксирован выраженный избыток случаев относительно ожидаемых значений (Z = +15,3) при повышении риска йододефицита на 40 % по сравнению с равниной, где RR = 1,40; 95 % ДИ: 1,35–1,45 (табл. 2).

Средний уровень ТТГ по зонам РД (среднее значение ± стандартное отклонение). Источник: составлено авторами по результатам данного исследования

Таблица 2

Результаты сравнительного анализа частоты ТТГ > 5 мЕд/л между высотными зонами

|

Зона |

Z-оценка |

Относительный риск (RR) [95 % ДИ] |

|

Высокогорье |

+15,3 |

1,40 [1,35–1,45] |

|

Предгорье |

+3,8 |

1,17 [1,11–1,23] |

|

Равнина (референсная) |

-1,2 |

1,00 |

|

Горные |

-9,7 |

0,82 [0,77–0,87] |

Источник: составлено авторами по результатам данного исследования.

Предгорные районы показали умеренное превышение ожидаемых значений (Z = +3,8) и клинически незначимое (RR = 1,17) увеличение риска. Полученные данные согласуются с исследованиями других авторов, показавших: 1) высокую вероятность развития заболеваний ЩЖ (скорректированное отношение шансов [СОШ]: 6,80, 95 % ДИ: 1,62–28,50, p = 0,009) при проживании на большой высоте в Гималаях [13] и 2) выявленное в 2003 г. наличие выраженного йодного дефицита у детей 9–10 лет в Республике Кыргызстан (низкая медиана йодурии: 25 мкг/л), три четверти территории которой занимают горы [14]. Позднее, в 2007–2008 гг., ситуация с йододефицитом среди населения Кыргызстана значительно улучшилась. Медианная концентрация йода в моче школьников увеличилась более чем в три раза – с 36,4 до 113,7 мкг/л, а показатель распространенности эндемического зоба сократился с 56 до 5,2 %. Однако в 2016 г. выявленные значения медианы йодурии (103 и 91,6 мкг/л у беременных и кормящих женщин соответственно) указывают на сохраняющийся дефицит йода в Республике Кыргызстан [15].

В горной зоне, напротив, наблюдается выраженный дефицит случаев повышенного ТТГ относительно ожидаемых (Z = -9,7), а риск его выявления составляет лишь 82 % от риска в равнинной зоне (RR = 0,82; 95 % ДИ: 0,77–0,87). Неожиданно низкий показатель в горной зоне Дагестана требует осторожной интерпретации. Одним из возможных объяснений могут быть особенности водоснабжения (использование источников с более высоким содержанием йода), однако данная гипотеза нуждается в проверке, так как источники водоснабжения в указанном регионе не обследованы. Необходимы целенаправленные исследования для оценки диеты населения и содержания йода в окружающей среде данной местности. Влияние также могут оказывать особенности миграции беременных женщин из высокогорья в более доступные горные районы для родов. Этот неожиданный результат подчеркивает сложность и многофакторность проблемы ЙДЗ даже в пределах одного региона и необходимость дальнейших прицельных исследований для выяснения причин такой аномалии.

Заключение

Мониторинг неонатального ТТГ в Республике Дагестан за 2023 г. выявил критическую ситуацию с йододефицитом. Общая распространенность уровня ТТГ > 5 мЕд/л у новорожденных составила 21,4 %, что соответствует тяжелой степени йододефицита согласно критериям ВОЗ. Анализ выявил выраженную зависимость от высотной зональности: максимальный показатель зафиксирован в высокогорных районах (27,3 %), за ними следуют предгорные (22,8 %) и равнинные территории (19,5 %). Неожиданно минимальная доля новорожденных с повышенным ТТГ наблюдалась в горной зоне (16,0 %). Статистически значимые различия между зонами подтверждены критерием χ² (p < 0,001). Полученные результаты подчеркивают необходимость усиления йодной профилактики, особенно в высокогорных районах, где относительный риск йододефицита на 40 % выше, чем на равнинах (RR = 1,40). Необходимо усиление программ всеобщего йодирования соли (особенно в высокогорье и предгорьях), целевая дотация йодсодержащих препаратов беременным в неблагополучных районах, разработка зонально-адаптированных региональных подпрограмм с акцентом на высокогорные территории, а также усиление санитарно-просветительной работы. Причины аномалии в горной зоне требуют дальнейшего исследования. Регулярный мониторинг неонатального ТТГ должен быть основой оценки эффективности мер.