Смертность от онкологических заболеваний занимает второе место после болезней сердечно-сосудистой системы. В 2017 г. в России выявлено почти 541 тыс. онкобольных, а умерло 290,7 тыс., что составило 15,9% в общей структуре смертности [1, с. 3].

В последние годы отмечается тенденция к снижению заболеваемости раком желудка (РЖ), тем не менее в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями населения России РЖ занимает 4-е место у мужчин (7,6%) и 5-е место у женщин (4,7%) [1, с. 9, 10]. Пик заболеваемости приходится на возраст старше 50 лет. Злокачественные новообразования желудка занимают вторую позицию в структуре смертности у мужчин и женщин. Ежегодно в РФ регистрируют около 36 тыс. новых случаев РЖ, и более 34 тыс. больных умирает от этого заболевания. Этиология заболевания до конца не выяснена [2, с. 6].

Имеется связь возникновения патологии с определенными факторами риска. Их можно разделить на немодифицируемые: пол (мужчины страдают чаще), возраст (по мере увеличения возраста увеличивается частота возникновения РЖ), генетическая предрасположенность (5–10% пациентов, страдающих РЖ, имеют отягощенный семейный анамнез); и модифицируемые: инфекция Helicobacter Pylori (HP), характер рациона, ожирение, курение, алкоголь, профессиональная деятельности [3, с. 4-6].

В настоящее время установлено, что почти 90% случаев РЖ в мире обусловлено инфицированием бактерией HP. При этом средства лечения HP-инфекции существуют, но широко не применяются из-за недостатка подтвержденных данных эффективности в профилактике рака желудка и высокой стоимости [5, с. 22]. К возникновению РЖ могут привести фоновые заболевания: хронический атрофический гиперпластический гастрит, аденоматозные полипы, пернициозная анемия, состояния после резекции желудка, болезнь Менетрие [2, с. 6]. Различают три гистологических типа РЖ (по Lauren, 1965 г.): кишечный, диффузный, смешанный. При диффузном раке опухоль представлена слабоорганизованными группами или одиночными клетками с большим содержанием муцина (перстневидные клетки). Для данного типа характерен диффузный инфильтративный рост [2, с. 7].

Перстневидно-клеточный рак желудка содержит не менее половины клеток с признаками внутриклеточного образования слизи. Скапливающаяся в цитоплазме слизь сдвигает ядро к периферии, и клетка приобретает сходство с перстнем [6, с. 589]. Согласно результатам клинических наблюдений неблагоприятный прогноз при диффузном раке желудка связывают с низкой выявляемостью на ранних стадиях, быстрым течением, более злокачественным потенциалом опухолевых клеток и ранним метастазированием [7].

Приводим случай летального исхода пациента с перстневидно-клеточным раком желудка, диагностированным на последней стадии.

Клиническое наблюдение. Пациент В., 28 лет, поступил в гастроэнтерологическое отделение клинической медико-санитарной части г. Перми 14.11.2017 г. с жалобами на постоянные боли в области правого фланка живота, преимущественно в нижней части; интенсивные боли в правом подреберье и правом боку при глубоком дыхании; тошноту, рвоту желчью, вздутие живота, Также пациента беспокоили отсутствие аппетита, отвращение к пище, жидкий стул 2–3 раза в сутки без примесей. Отмечались выраженная общая слабость, повышение температуры тела до 37,4°С. За 1 месяц больной похудел на 13 кг.

Анамнез. В начале сентября 2017 г. больной получал терапию антибактериальными и нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) по назначению стоматолога (после экстракции зуба) в течение 7 дней. В начале октября 2017 г. были вновь назначены антибактериальная терапия и НПВП по поводу гайморита. На фоне приема препаратов появились боли в эпигастрии, изжога, неустойчивый стул. Больной обратился в поликлинику по месту жительства, где обследовался у участкового терапевта. 7 октября 2017 г. выполнена фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), на которой выявлены множественные язвы желудка (6 дефектов), язва двенадцатиперстной кишки (ДПК) в стадии эпителизации, застойная гастропатия, дуоденогастральный рефлюкс. Уровень антител к HP составил 1,44. Получал терапию ингибиторами протонной помпы (ИПП), антацидами без эффекта – сохранялись тошнота и абдоминальный болевой синдром с локализацией в эпигастрии.

Участковым терапевтом дано направление на экстренную госпитализацию в терапевтическое отделение городской больницы с диагнозом: Множественные язвы желудка и язва луковицы ДПК, ассоциированные с HP. Гастринома? Синдром Золлингера–Эллиссона?, где больной находился с 12.10.2017 г. по 24.10.17 г. При обследовании в общем анализе крови (ОАК) от 13.10.2017 г.: гемоглобин – 157 г/л; умеренное повышение лейкоцитов до 11х109/л; ускоренная скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – 40 мм/час. В биохимическом анализе крови от 13.10.2017 г. общий белок, амилаза, холестерин, печеночные тесты, электролиты крови в пределах нормальных значений. На ультразвуковом исследовании органов брюшной полости (УЗИ) от 13.10.2017 г. выявлены признаки диффузных изменений видимых участков поджелудочной железы. Кал на скрытую кровь – слабоположительный.

23.10.2017 г. выполнена повторная ФГДС: слизистая желудка диффузно гиперемирована с выраженным отеком, утолщена, сосудистый рисунок смазан. Слизистая оболочка в области привратника отечна, гиперемирована. По всем стенкам множественные точечные лимфоидные высыпания. Заключение: Диффузный катаральный гастрит выраженной степени активности. Дуоденогастральный рефлюкс. Диффузный катаральный бульбит выраженной степени активности. Косвенные признаки панкреатита. Гистологическое исследование не проводилось.

В стационаре по результатам обследований был поставлен диагноз: Язвенная болезнь желудка, луковицы ДПК. Множественные острые язвы желудка в активной стадии. НПВП-ассоциированная гастропатия. Язва луковицы ДПК в стадии эпителизации. Больной получал терапию спазмолитиками, ИПП 40 мг в сутки, антацидами.

На фоне лечения отмечалась положительная клиническая и эндоскопическая динамика в виде уменьшения болевого синдрома и эпителизации язвенных дефектов. Пациент был выписан из стационара с рекомендациями продолжить прием ИПП в дозе 40 мг в сутки и явиться на прием к участковому терапевту.

После выписки боли в эпигастрии усилились, появилась острая боль справа в боку в области ребер. Участковый терапевт назначил прием прокинетика, антацидных препаратов, НПВП внутримышечно (в/м) № 3. 4.11.2017 г. у пациента внезапно возникла острая боль в области верхнего левого фланка живота и межреберьях, связанная с дыханием. Больной обратился в приемное отделение клинической больницы, где был поставлен диагноз: Межреберная невралгия. Проведена терапия НПВП в/м, и больной был отпущен домой под наблюдение невролога и терапевта с рекомендациями приема НПВП. Далее по назначению гастроэнтеролога поликлиники принимал висмута трикалия дицитрат, спазмолитики, даларгин без эффекта – сохранялись абдоминальный болевой синдром, неустойчивый стул; также появились выраженное вздутие живота, рвота, отвращение к пище, прогрессирующее похудание. 13.11.2017 г. выполнена ректороманоскопия: стенка прямой кишки с трудом расправлялась воздухом, с эрозиями, утолщенными складками, сосудистый рисунок смазан. Заключение: эрозивно-катаральный проктосигмоидит.

14.11.2017 г. пациент был экстренно госпитализирован в гастроэнтерологическое отделение клиники для дальнейшего обследования и лечения.

Из анамнеза жизни известно, что пациент рос и развивался соответственно возрасту. Курил в течение 8 лет по 10 сигарет в день. Профессиональных вредностей не было. Со слов больного, ранее лечился по поводу мочекаменной болезни. Наследственность по заболеваниям органов пищеварения не отягощена.

При физическом исследовании обращала на себя внимание бледность кожных покровов с сероватым оттенком. Кожа чистая, отеков не отмечалось. Пульс – 92 удара в минуту, ритмичный. Тоны сердца ясные, ритм правильный. Дополнительные шумы не выслушивались. Дыхание везикулярное, ослаблено в нижних отделах, хрипы не выслушивались. Перкуторный звук несколько притуплен в нижних отделах легких. ЧДД – 16 в минуту.

Язык обложен бело-желтым налетом у корня, влажный. Живот плотный, увеличен за счет вздутия и асцита; пальпация резко болезненная в эпигастрии, в области правого фланка живота, по ходу толстой кишки. Ординаты Курлова 10х8х7 см. Стул оформленный, чередующийся с кашицеобразным, без патологических примесей, 1–2 раза в сутки. Со стороны почек и мочевого пузыря без видимой патологии.

Результаты лабораторно-инструментальных исследований представлены ниже.

ОАК: эритроциты 4,7х109/л, гемоглобин 140 г/л, среднее содержание гемоглобина (ССГ) 29%, тромбоциты 307х109/л, лейкоциты 8,4х/л, палочкоядерные нейтрофилы 7%, сегментоядерные нейтрофилы 75%, лимфоциты 15%, моноциты 3%, повышение СОЭ до 43 мм/час.

ОАМ: цвет – желтый, мутная, pH 6,0, умеренная протеинурия 0,39 г/л, лейкоциты 4–6 в поле зрения (п/з), эритроциты 0–1 в п/з, эпителий 2–3 в п/з, слизь +.

Биохимический анализ крови от 15.11.2017 г.: глюкоза 4,8 ммоль/л, Ca 2,29 ммоль/л, AСТ/АЛТ 16/18 Ед/л, ГГТП 84 Ед/л, ЩФ 285 Ед/л, общий белок 54 г/л, альбумины 27 г/л, билирубин общий 12 мкмоль/л, прямой 4,1 мкмоль/л, холестерин общий 3,7 мкмоль/л, калий 4,5 ммоль/л, натрий 134 ммоль/л, креатинин 51 ммоль/л, резкое повышение С-реактивного белка (СРБ) 105 мг/л, снижение железа сыворотки до 4,5 мкмоль/л, повышение общей железосвязывающей способности сыворотки до 75, незначительное повышение прокальцитонина до 0,2 нг/мл. При форезе белков выявлены снижение альбумина до 37,95% и повышение α1-глобулинов до 8,77%, α2-глобулинов до 13,28%, β-глобулинов до 18,5 3%, γ-глобулин 21,47%.

Коагулограмма от 15.11.2017 г.: протромбиновое время 14,9 секунд (11–15 секунд), тромбиновое время – 17,2 секунд, активированное частичное протромбиновое время – 28 секунд (24–35 секунд), резкое повышение фибриногена до 9,56 г/л.

Копрограмма от 16.11.2017 г.: консистенция жидкая, цвет темно-коричневый, переваренные мышечные волокна 0–1–2 в п/з, неизмененные мышечные волокна 0–1 в п/з, форменные элементы крови 0–1 в п/з, лейкоциты 10–20 в п/з, эпителий плоский – единичный в п/з, нейтральных жиров нет, жирных кислот нет, крахмал внеклеточно скудно, йодная флора +, детрит +++.

ФГДС от 14.11.2017 г.: складки желудка гипертрофированные, отечные. Слизистая желудка ярко гиперемирована, плотная при инструментальной пальпации, ранимая при контакте с линейными рубцами неправильной формы. Луковица ДПК деформирована, рыхлая с увеличенными эрозированными фолликулами, на верхушках – фибрин. Заключение: Болезнь Крона? Дуоденогастральный рефлюкс. Косвенные признаки панкреатита. Выполнена биопсия.

Результаты патогистологического исследования слизистой желудка (20.11.2017 г.): в слизистой оболочке пилородуоденальной области очаговое скопление крупных клеток округлой и овальной формы, со светлой слизьсодержащей цитоплазмой, периферически расположенными уплощенными ядрами, единичные клетки с гиперхромными ядрами, скудной цитоплазмой. Диагноз: недифференцированный аденогенный рак с образованием перстневидных клеток.

16.11.2017 г. выполнена КТ органов брюшной полости. Выявлен выпот в реберно-диафрагмальные синусы с обеих сторон. Желудок в области тела и антрального отдела с неравномерно утолщенными стенками до 0,8 см. Большой сальник в области эпигастрия уплотнен, с узловыми образованиями. В брюшной полости большое количество свободного выпота. Заключение: Признаки двустороннего гидроторакса, инфильтративных изменений стенок желудка. Большой сальник в эпигастральной области уплотнен с узловыми образованиями (канцероматоз брюшины). Асцит. Аденопатия гепатодуоденальных лимфатических узлов.

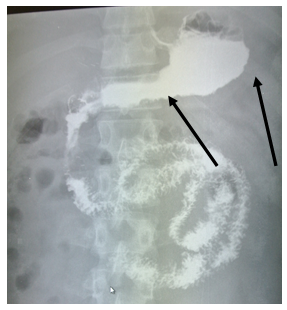

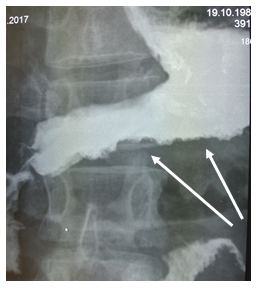

На рентгеноскопии пищевода, желудка, ДПК с бариевой взвесью диагностировано стойкое сужение просвета тела, синуса, выходного отдела желудка (рис. 1) с неровными фестончатыми контурами, атипичным рельефом слизистой (рис. 2). Заключение: Рентгенологические признаки инфильтративного поражения желудка.

Рис. 1. Рентгенологическое исследование желудка пациента В., 28 лет: сужение просвета тела, синуса, выходного отдела желудка

Рис. 2. Рентгенологическое исследование желудка пациента В., 28 лет: неровность и фестончатость контуров, атипичный рельеф слизистой

В условиях стационара проводилась инфузионная, антибактериальная, спазмолитическая, обезболивающая терапия. Амитриптилин 6,25–12,5 мг на ночь. Больной выписан из отделения 22.11.2017 г. с диагнозом:

Основной: Недифференцированный аденогенный рак выходного отдела желудка IV ст. Сопутствующий: Эрозивно-катаральный проктосигмоидит.

Осложнения: Канцероматоз брюшины. Аденопатия гепатодуоденальных лимфоузлов. Асцит. Двусторонний гидроторакс. Дефицит железа.

Пациенту выдано направление в онкологический диспансер. Даны рекомендации приема Амитриптилина 25 мг на ночь; Прегабалина 75 мг 1 раз в день; Нейробиона по 1 табл. 3 раза в день.

С 23.11.2017 г. по 30.11.2017 г. пациент находился в краевом онкологическом диспансере, где был подтвержден диагноз: Злокачественное новообразование желудка (ЗНО) IV ст. Т4NxMx».

Проведен 1 курс полихимиотерапии (ПХТ). После выписки, несмотря на проводимое лечение, состояние пациента прогрессивно ухудшалось. 18.12.2017 г. проведена эвакуация 10 литров асцитической жидкости в условиях стационара. 20.12.2017 г. – консультативный прием в онкологическом диспансере. Диагноз: Злокачественное новообразование желудка IV ст. Т4NxMx. Тотальное поражение. Канцероматоз брюшины. Прогрессирование. Кахексия. Асцит. Было рекомендовано продолжить симптоматическую терапию по месту жительства, а также попытка проведения гастростомии. Учитывая тяжесть состояния, ПХТ не показана.

22.12.2017 г. больной отметил появление одышки. На следующий день самостоятельно обратился в приемное отделение краевой больницы и был госпитализирован в отделение торакальной хирургии. На КТ органов грудной клетки (23.12.2017 г.) выявлен двусторонний гидроторакс. По легочным полям определялись очаги уплотнения по типу «матового стекла».

23.12.2017 г. и 25.12.2017 г. – плевральная пункция – эвакуирован 1 л серозно-геморрагического отделяемого. 26.12.2017 г. состояние больного тяжелое, с отрицательной динамикой. Появились рвота темной кровью, боли в эпигастрии, слабость, сухость во рту. На ФГДС – кровотечение интрагеморрагическое. Эрозивный эзофагит. Гемостаз системой EndoClot.

27.12.2017 г. состояние было крайне тяжелым. Сохранялась рвота темной кровью. Пациент переведен в ОРИТ, где проводилась инфузионная терапия, получал Метоклопрамид, Трамадол, Кетопрофен, Верошпирон, Транексам, Нексиум. При обследовании нарастала тромбоцитопения – 11569-41-19х109л, показатели очищения: мочевина 20,01 ммоль/л; креатинин 140,9 ммоль/л; гипопротеинемия 46,4 г/л.

27.12.2017 г. в 22:15 – асистолия. Реанимационные мероприятия в полном объеме – без эффекта.

27.12.2017 г. в 22:45 констатирована биологическая смерть. Труп В., 28 лет, был направлен на патологоанатомическое исследование с диагнозом: Перстневидноклеточный рак желудка с переходом на нижнюю треть пищевода T4NхM1. Канцероматоз плевры. Метастатическое поражение легких. Двусторонний экссудативный плеврит. Асцит. Осложнения: Кахексия. Желудочно-кишечное кровотечение. Геморрагический шок. Синдром полиорганной недостаточности.

Патологоанатомический диагноз:

Основное заболевание: Злокачественное новообразование желудка: низкодифференцированная аденогенная карцинорма G3-4 (перстневидно-клеточный вариант – гистологически) с метастазами в парааортальные, периэзофагальные лимфоузлы, легкие, надпочечники; канцероматоз плевральных полостей и брюшины рТ4N3M1b.

Осложнение основного заболевания: Отек головного мозга. Двусторонний гидроторакс (1200/1200 мл). Асцит 3500 мл. Кахексия. Венозное полнокровие и паренхиматозная дистрофия миокарда, печени, почек.

Сопутствующие заболевания: Хронический пиелонефрит, ремиссия.

Обсуждение. В структуре заболеваемости РЖ возрастает доля молодого контингента больных (до 45 лет) с преобладанием низкодифференцированных и сложных форм, характеризующихся крайне плохим прогнозом [7, 8]. В настоящее время показатели несвоевременной диагностики рака желудка (IV стадия) являются одними из лидирующих, составляя в России 39,9% [9, с. 10].

Врач первичного звена является первой линией защиты в борьбе с онкопатологией. Первичная профилактика направлена на выявление и устранение влияния неблагоприятных факторов окружающей среды (канцерогенов) на процесс возникновения злокачественной опухоли, а также на устранение модифицируемых факторов риска [10]. У описанного нами пациента к факторам риска можно отнести длительный стаж курения и инфекцию НР.

Вторичная профилактика направлена на выявление и устранение предраковых заболеваний и диагностирование злокачественного новообразования на ранней стадии процесса при помощи ряда лабораторных и инструментальных методов обследования, включая полное гистологическое и молекулярно-генетическое исследование. При этом важно помнить о «симптомах тревоги» [10]. У пациента имели место снижение массы тела и повышение СОЭ, что должно было насторожить врачей. В течение 1,5 месяцев пациента вели с диагнозом «НПВП-гастропатия» с назначением ИПП, которые могли маскировать клинику рака желудка. Кроме того, отсутствие анамнестических данных о наличии фоновых заболеваний желудка и наследственной предрасположенности, молодой возраст пациента, неспецифическая симптоматика в начале заболевания, а также несвоевременное гистологическое исследование слизистой желудка послужили причиной поздней диагностики.

Заключение. Важно помнить, что рак желудка может быть диагностирован и в молодом возрасте, имея при этом крайне агрессивное течение. Необходимо выделять группы риска и своевременно проводить скрининг онкологических заболеваний. Регулярное диспансерное наблюдение является важнейшей массовой и высокоэффективной медицинской технологией сбережения здоровья и снижения преждевременной смертности населения.