Озеро Шебеты – это живописное таежное озеро, памятник природы регионального значения (решение Читинского облисполкома № 353 от 14.07.1983 г.), относящийся к буферной зоне Байкальской природной территории, в составе территориальных границ национального парка «Чикой». Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк “Чикой”» создан Распоряжением Правительства РФ от 23 июля 2014 г. № 1376-р с целью сохранения природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, расположенных на данной территории, экологического просвещения населения и создания условий для регулируемого туризма и отдыха, разработки и внедрения научных методов охраны природы, осуществления государственного экологического мониторинга.

В июле 2016 г. сотрудниками лаборатории водных экосистем Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (состав: Цыбекмитова Г.Ц., Горлачева Е.П., Афонин А.В., Куклин А.П., Матафонов П.В.) по приглашению дирекции национального парка «Чикой» (состав: Еремеева М.И., Иванов С.С., Полынцев Е.В., Горюнов Д.Н., Худяков А.В.) с участием представителей Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Чита» (состав: Верхуторова С.В., Смирнов А.Н.) впервые было проведено комплексное лимнологическое экспедиционное обследование оз. Шебеты.

Целью проведенных работ являлись выявление современного состояния экосистемы оз. Шебеты, а также разработка предложений по рекреационному использованию потенциала экосистемы. Основные задачи: исследование гидрохимического, гидробиологического и ихтиологического состояния озера Шебеты, выделение мониторинговых площадок и разработка программы долговременных исследований экосистемы водоема; разработка плана мероприятий по рекреационному потенциалу экосистемы.

Отобранные материалы и данные позволили впервые получить информацию по средним и максимальным глубинам озера, его гидрохимическому режиму, первичной продукции, современному состоянию биоты (водоросли, беспозвоночные, рыбы).

Материал и методы исследования

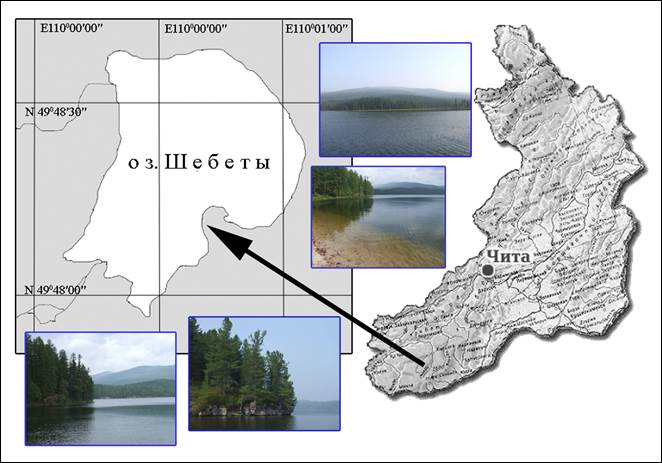

Озеро Шебеты (Шебетуй, Шэбэтуй, Щебетуй, Шебетый) расположено на юго-западе Забайкальского края в Красночикойском районе на абсолютной высоте 1576 м н.у.м., в пределах 49º48'22" северной широты и 110º00'33" восточной долготы. Водоем находится в предгорьях Чикоконского хребта, в 2,5 км к югу от устья реки Мельничная, левого притока реки Глубокая (правый приток реки Чикокон). Общая площадь памятника – 228 га. Длина водоема – 1,5 км, максимальная ширина – 1 км, максимальная глубина 42,5 м. Сравнительно изометричная форма акватории озера осложнена 200–300-метровыми мысовыми выступами и заливами. Шебеты – проточное озеро, с юго-запада в него впадает ручей Пороховой [3] (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема озера Шебеты

Водоем возник 18–20 тыс. л.н. в максимальную стадию сартанского оледенения, когда ледник, стекающий с Быстринского Гольца по пади Мельничной, высоким правым валом конечной морены отгородил понижение в рельефе, образованное еще в муруктинское (зырянское) оледенение. Подпрудно-ледниковое озеро оказалось защемленным между двумя разновозрастными грядами береговых морен [3].

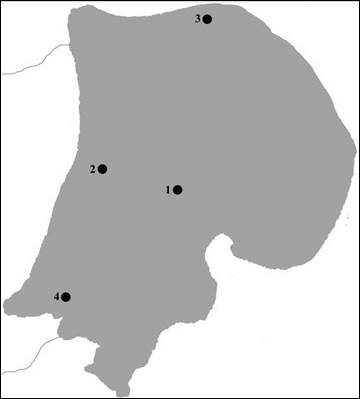

Пробы были собраны 23–27 июля 2016 г. на 4 основных станциях: геометрический центр (глубина – 27,4 м; прозрачность – 5 м; t пов – 18,0ºС), центр (глубина – 31 м; t пов – 18,0ºС), побережье 1 (глубина – 4,5 м; прозрачность – 4,5 м; t пов – 18,1ºС) и побережье 2 (глубина – 1,8 м; прозрачность – 1,8 м; t пов – 18,8ºС) (рис. 2).

Рис.2. Карта-схема отбора проб в оз. Шебеты

1 – геометрический центр, 2 – центр, 3 – побережье 1, 4 – побережье 2

Отбор и обработка гидрохимических и гидробиологических материалов проводились по стандартным методикам: гидрохимия [1], фитопланктон [10, 11], макроводоросли [2], зоопланктон [4, 6], бентос [7], рыбы [8, 9]. В работе использовались приборы для измерения абиотических параметров среды: GPS-AQVAMETER «AQVAREAD»; прозрачности (диск Секки), рН-метр HANNA Instruments, термометр, оксиметр HANNA Instruments, батометр, дночерпатель Петерсена (1/40 м2), лабораторные микроскопы Nicon Eclipse E-200 и Axio Scope A-1.

Результаты исследования

Абиотические параметры. Прозрачность воды оз. Шебеты в глубоководных участках достигает 4,5–5,2 м, в мелководных прибрежных участках – дна. Согласно классификации С.П. Китаева [5] по уровню прозрачности водной толщи воды озера относятся к группе олиго-мезотрофных водоемов. По цветности водная толща, начиная с поверхностных горизонтов и до дна, остается неизменной и не превышает предельно-допустимых значений цветности воды, используемой для питьевых целей (35о).

Для оз. Шебеты характерна прямая термическая стратификация. Прогреваемые верхние горизонты воды по мере продвижения вниз охлаждаются и изменяются от 18,0ºC (поверхность) до 6,0oC (на 10 м) и 4,6oC (на 26,8 м). В мелководных береговых зонах озера температура между поверхностными горизонтами и донными слоями воды колеблется от 0,1oC (юго-западное побережье, глубина – 1,8 м) до 0,2oC (юго-восточное побережье, глубина – 4,5 м). Разница между температурой поверхностных и придонных слоев в центральной глубоководной части озера составляет 14oC.

Реакция среды оз. Шебеты слабощелочная (рНсред. – 7,5), как во всех чистых водоемах, не испытывающих антропогенного воздействия.

Содержание растворенного кислорода в водах юго-восточного побережья соответствовало 5,9 мг/л в поверхностном слое и 5,7 мг/л – в придонном слое. На станции юго-западного побережья значения этого показателя изменялись от 8,27 до 8,48 мг/л. На центральной станции (геометрический центр) степень насыщения воды кислородом определялась в 87,1%, а на глубине 26 м снижалась до 53,4%.

Содержание биогенных элементов в озере не превышало показателей ПДК для рыбохозяйственных водоемов и соответствовало следующим значениям: нитраты – 0,18–0,32 мг/л, нитриты – 0,01 мг/л, аммонийные ионы – 0,24–0,37 мг/л, фосфаты – 0,001–0,009 мг/л, общий фосфор – 0,011–0,026 мг/л.

По показателям окисляемости воды оз. Шебеты соответствуют характеристикам горных районов с малой величиной окисляемости (2–5 мг/л). Бихроматная окисляемость варьирует от 13 до 23 мг/л. Содержание органического вещества в оз. Шебеты – от 10 до 16 мг/л.

По преобладающим ионам солевого состава вод оз. Шебеты относится к гидрокарбонатно-кальциевому типу. Минерализация озерной воды низкая – 0,03 г/л, что соответствует пресным водам. В макрокомпонентом составе вод ионы кальция преобладают над ионами магния, что свидетельствует о кальциевой жесткости воды. Щелочноземельные металлы преобладают над щелочными.

Биотические параметры. Фитопланктон оз. Шебеты на момент проведенного исследования отличался низким видовым разнообразием. В его составе зарегистрировано 35 таксонов водорослей рангом ниже рода, относящихся к 7 отделам, 10 классам, 20 порядкам, 25 семействам, 30 родам. Доминирующий комплекс видов преимущественно был представлен отделами диатомовых и зеленых водорослей. Всего к доминирующим видам было отнесено 8 таксонов водорослей. У диатомовых доминировали Cyclotella meneghiniana Kützing 1844, Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing 1844, Aulacoseira islandica (Otto Müller) Simonsen 1979, у зеленых – Crucigeniella irregularis (Wille) P.M.Tsarenko & D.M.John in D.M.John & P.M.Tsarenko 2002, Crucigenia tetrapedia (Kirchner) Kuntze 1898, у золотистых – Kephyrion doliolum Conrad, у цианобактерий – Coelosphaerium kuetzingianum Nägeli 1849, у динофитовых – Peridinium sp. В эколого-географическом отношении основная масса водорослей представлена планктонными формами, видами, имеющими широкое географическое распространение. Количественное развитие фитопланктона было невысоким. Фитопланктон по акватории озера был распределен неравномерно. Среднее значение численности фитопланктона в озере составляло 54,1±9,7 тыс. кл/л при среднем значении биомассы 139,3±72,7 г/м3. Оценка сапробности по численности фитопланктона позволила выявить, что воды озера соответствуют классу условно чистая – умеренно загрязненная (II–III класс чистоты вод).

Фауна планктонных беспозвоночных оз. Шебеты включала 30 видов из 9 отрядов, 14 семейств, 28 родов. Из них коловраток – 6 видов, ветвистоусых рачков – 17, веслоногих – 7. В зоогеографическом отношении состав зоопланктона практически в равных частях представлен как широко распространенными видами, так и видами северного простирания. По биотопической приуроченности преобладают эвритопные и пелагофильные виды. Основными представителями литоральной зоны являлись коловратка Conochilus unicornis и ветвистоусые ракообразные – фитофильные виды: Sida crystallina (Müller, 1776), Scapholeberis mucronata (Müller, 1776), Simocephalus vetulus (Müller, 1776), Eurycercus lamellatus (Müller, 1785), Acroperus harpae Baird, 1843. Веслоногие ракообразные: Arctodiaptomus sp. и Cyclops abyssorum – обитатели глубоких и холодных водоемов — встречались преимущественно в пелагиали. В глубоководной зоне озера общая численность зоопланктеров по столбу воды мало изменялась (от 34,43 до 82,72 тыс. экз./м3). При этом с увеличением глубины количество веслоногих ракообразных увеличивается, численность коловраток, напротив, уменьшается. Качество воды по сапробности зоопланктона соответствует II классу чистоты воды (воды чистые).

Ихтиофауна озера была представлена одним видом рыб – байкальским хариусом (Thymallus baicalensis). В составе популяции байкальского хариуса было выявлено всего две возрастные группы — 2+ и 3+ . Длина рыб изменялась от 21 до 28 см, масса – от 123 до 248 г. Хариус оз. Шебеты отличался от хариуса водоемов Байкальского бассейна несколько меньшим диаметром глаза, высотой головы у затылка, более коротким хвостовым стеблем. Однако были выявлены более высокие значения высоты спинного и анального плавников, что, очевидно, связано с экологическими условиями озера. По типу питания хариус оз. Шебеты является эврифагом, так как использует довольно широкий спектр организмов. В период исследований основу его рациона составляли воздушно-наземные насекомые (саранчовые, муравьи, жуки и пр.) – до 43,9% по массе и бентосные организмы – до 35% по массе.

Заключение

Таким образом, впервые полученные материалы по биоте озера Шебеты дополняют и расширяют имеющиеся литературные данные об особенностях экологии таких групп гидробионтов, как водоросли, беспозвоночные, байкальский хариус горных водоемов. Кроме того, собранные и проанализированные данные позволяют сказать о том, что особенности состава биологических сообществ данного водного объекта напрямую связаны со спецификой физико-географических условий. Предварительный анализ результатов работы, выявленное разнообразие и количественные показатели различных групп организмов характеризуют водоем как олиготрофный с признаками мезотрофии. Учитывая, что на момент исследования данный водный объект не отличался высоким видовым разнообразием (фитопланктон – 35 таксонов, разновидностей и форм, зоопланктон – 30 таксонов) и характеризовался обитанием изолированной популяции байкальского хариуса, необходимо продолжить научные исследования и регулярный мониторинг этого уникального объекта природы, входящего в состав Чикойского национального парка. Для поддержания относительно стабильного состояния водоема необходима разработка мероприятий по его сохранению (детальное изучение биологии некоторых видов, ландшафтов и водотоков, создание мониторинговой сетки в различных зонах озера, контроль и предупреждение проникновения чужеродных видов в экосистему озера и пр.). Кроме того, необходимо ограничить рекреационную нагрузку на водоем и его использование для различных рыбохозяйственных нужд.

Работа выполнена в рамках проекта РФНИ 79.1.2. при финансовой поддержке Чикойского национального парка.