В настоящее время, многогранная экономическая система – регион рассматривается под разными точками зрения. Под воздействием мировых процессов глобализации и регионализации у теории региональной экономики появилось много парадигм [3,4]. В настоящее время относительно обособленными выступают следующие парадигмы региона:

- субъект Российской Федерации;

- корпорация;

- рынок;

- социальное общество.

Остановимся на последней в списке парадигме, но не по значимости.

Поскольку регион – это общность людей, живущих на определенной территории и социальное обустройство их жизни, среди которых и старики, и дети, и инвалиды, а также другие незащищенные группы, забота о которых возложена на государство, а во-вторых, этих граждан надо учить, лечить и защищать. В этом и заключается социально-экономическая политика региона [1,2].

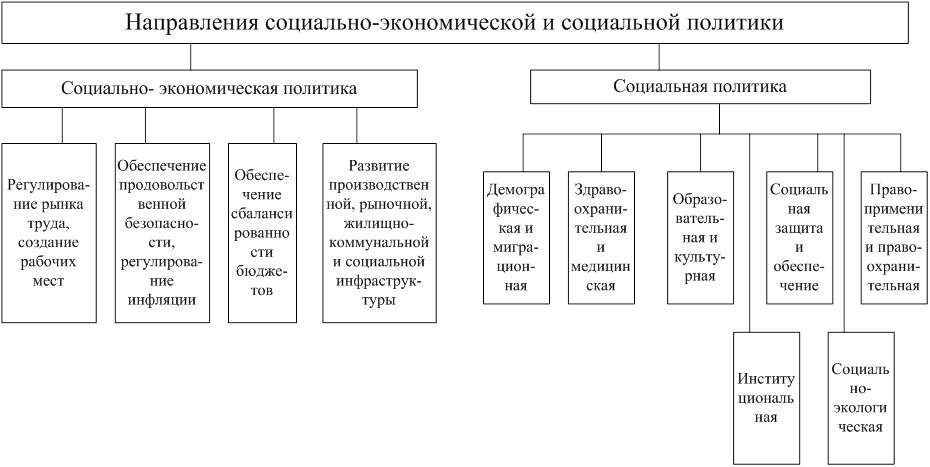

Классификация основных направлений региональной социально-экономической и социальной политики представлена на рис.1.

Первостепенное значение для качества жизни в регионе имеет регулирование рынка труда с целью обеспечения эффективной занятости населения. Кроме того, под занятостью следует понимать не просто обеспечение трудоспособных работой, а сложную систему социально-трудовых отношений работника, работодателя и общества, обеспечивающую конкурентоспособность региональной экономики и нормальный доход работника.

В экономической теории представлено шесть основных концепций анализа рынка труда: классическая, неоклассическая, кейнсианская, монетаристская, марксистская, институциональная и либертарианская. Классическая экономическая теория предпологает, что рынок труда регулируется механизмом спроса и предложения и вмешательство государства в экономическую деятельность не требуется.

Неоклассический подход предполагает рыночное регулирование через служит цену труда в форме заработной платы. Именно цена труда регулирует спрос и предложение рабочей силы в равновесном состоянии. Инвестирование в образование и в человеческий капитал – нужен до понижения нормы прибыли на вложения. Цена рабочей силы в зависимости от спроса и предложения.

Монетаристская концепция предполагает, что уровень цен, зависящий от роста денежной массы и инфляции, определяет спрос на рабочую силу, а безработица связана с несовершенством рынка (вмешательство государства и профсоюзов в установление ставок заработной платы и т.д.), либо является добровольной.

Марксисты, напротив, считают безработицу постоянным спутником капитализма, связанным с закономерным ростом органического состава капитала и тенденцией нормы прибыли к понижению.

Рис.1. Классификация основных направлений региональной социально-экономической и социальной политики

Институциональная концепция обращает особое внимание на специфику региональной культуры, традиций и привычек, на отклонения от стандартной рациональной модели принятия решений на рынке труда и в других сферах экономического поведения. Поведенческая экономика предлагает новую модель человека, на реальное поведение которого оказывают влияние региональные по своей природе биологические и социальные факторы. Исследуются формы нерационального поведения людей, оказывающие влияние на осознанный или эволюционно обусловленный выбор места работы и вида деятельности.Либертарианская концепция, отрицающая активную роль государства на рынке, реализует хищническое и оппортунистическое поведение политиков и капиталистов. Она позволяет увеличить ВВП, но ведёт к эрозии неформальных, культурных основ рыночной системы, делает невозможным адекватную оценку макрорисков и предотвращение системного кризиса экономики [8]. Послужила теоретической базой ухудшения социального статуса и экономического положения российского крестьянства, что имеет пагубные последствия для многих сторон общественного развития. Без устранения этой социальной несправедливости невозможна модернизация сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности [9].

Мировая продовольственная система испытывает постоянное напряжение из-за роста населения, повышенной потребности в изменении рациона, повышения стоимости энергии и ухудшения климата. По оценкам экспертов из Организации по Продовольствию и сельскому хозяйству ООН (ФАО), продуктивность мирового сельского хозяйства, чтобы поспеть за растущим спросом, к 2050 году должна удвоиться.

Российские регионы, обладающие наибольшими в мире свободными площадями, могут превратить свой агрокомплекс в источник устойчивых доходов. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная указом Президента России от 30 января 2010 г. № 120, предусматривает самообеспечение ключевыми продуктами питания на 80-95% к 2020 г.: зерном – на 95%, сахаром – на 80%, растительным маслом – на 80%, мясом и мясопродуктами – на 85%, молоком и молокопродуктами – на 90%, рыбной продукцией – на 80%, картофелем – на 95% и пищевой солью – на 85%. Импортозамещение в сфере сельского хозяйства стало особенно важным после того, как в 2014 г. Россия, в ответ на санкции, введенные европейскими странами, США, Канадой, Австралией и Японией, запретила импорт европейских и американских продуктов питания.

Следует отметить, что сельское хозяйство нуждается в государственном руководстве, поскольку кроме производственной функции оно имеет большое значение для охраны окружающей среды, сохранения национальной культуры и демографии. Из-за высокой зависимости от природно-климатических условий эта отрасль во многих регионах России проигрывает в глобальной рыночной конкуренции, что приводит к вымиранию сёл с многовековой историей, деградации обширных территорий, застройке природоохранных зон коттеджами горожан. В социальной сфере немало нерациональных расходов, сохраняется множество неоправданных социальных льгот и гарантий, рождающих социальное иждивенчество [7]. Однако закономерность сокращения доли государственных социальных расходов в ВВП и её связь с увеличением темпов экономического роста не подтверждается, что не позволяет рассматривать государственные социальные расходы как неоправданное бремя, ограничивающее экономический рост и поэтому в странах с положительной экономической динамикой доля социальных расходов не сократилась. Первые места по уровню конкурентоспособности национальной экономики заняли Финляндия, Норвегия, Швеция и другие страны с высоким уровнем социальных расходов. Задача региональной социальной политики состоит не в сокращении этих расходов, а в повышении их эффективности и рациональном распределении между государством, фирмами и домохозяйствами.

Согласно Концепции социально-экономического развития Российской Федерации в 2008-2020 гг., социально-экономическая политика является доминирующей идеей экономического и инновационного развития, призванная поддержать развитие передовых регионов и направлена на выравнивание регионального потенциала посредством институтов развития, инвестиционной политики и модернизационной инфраструктуры [8,7]. Правовой базой социальной политики становится комплекс законодательно закреплённых не только экономических, но и социальных, и юридических прав, а также свобод и гарантий, обеспечивающий базовые жизненные интересы человека по всем направлениям его жизнедеятельности. Социальная рыночная экономика предполагает обязательный региональный минимум зарплаты, социальные стандарты, контролируемые государством условия труда, пенсионное обеспечение, социальное и медицинское страхование и занятость, не поощряющие социальное иждивенчество.

Библиографическая ссылка

Ткачев И.Г. КЛАССИФИКАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=23802 (дата обращения: 27.01.2026).