Возникла необходимость нового подхода к организации мероприятий по защите сельскохозяйственных культур от сорняков, с учетом ресурсного обеспечения и различных форм хозяйствования.

Разработанные ранее системы защиты растений не используются ни по экономическим причинам, ни по экологическим показателям. Появление и распространение в агроценозах сельскохозяйственных культур новых видов сорных растений, устойчивых и конкурентоспособных, наносит народному хозяйству огромный ущерб, который в связи с вынужденным повышением доз гербицидов выражается в дополнительных экономических затратах, ухудшении экономической и с социальной обстановки. Увеличение пестицидной нагрузки на агроценоз способствует миграции средне- и высокотоксичных пестицидов с мест применения и аккумуляции их остатков в цепях питания биоты. Для предотвращения напряженной экологической обстановки необходимо пополнять ассортимент гербицидов за счет более экологически безопасных препаратов с меньшими нормами расхода и большей селективностью [4].

Целью исследований явилось уточнение флористического состава сорной растительности посевов озимых зерновых культур для совершенствования мер борьбы с ними.

Обследования посевов озимой пшеницы проводились на площади 2618 га в лесостепной и степной зонах предгорий Северного Кавказа.

Объектом исследования явился агроценоз озимых зерновых культур в предгорьях Северного Кавказа.

Почвы места проведения исследований – выщелоченный чернозем, подстилаемый галечником.

Территорий предгорий Северного Кавказа отличается большим разнообразием природных условий.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур по мере перехода из одной зоны в другую заметно меняются, обуславливаются географическим положением и геоморфологическими особенностями каждой природной зоны.

Видовой состав и распространенность сорных растений изучали путем проведения обследований в хозяйствах с использованием «Методических указаний по учету и картированию засоренности полей», «Инструкции по определению засоренности полей, многолетних насаждений, культурных сенокосов и пастбищ».

Обследования выполнялись маршрутным методом, путем проходя по диагонали поля, накладки учетной рамки 1 м2 через равные расстояния, подсчета количества сорных растений по всем видам.

В ходе проведения обследований установлено следующее.

Видовой состав сорной растительности в посевах озимой пшеницы в последние годы существенно расширился – появились виды дрема белая, ваточник сирийский [2, 5].

Большинство из зарегистрированных видов составляют малолетние (63.2%), из которых 49.9% – ранние яровые и зимующие. Доля поздних яровых – 3.3%. Этому способствует принятая технология возделывания озимой пшеницы. Ранние яровые и зимующие сорные растения в посевах озимой пшеницы имеют благоприятные условия для оста и развития. В период вегетации озимой пшеницы чаще всего встречались просо куриное (10.52%), подмаренник цепкий (8.95%), щетинник сизый (5.70%), амброзия

полыннолистная (4.50%), ярутка полевая (4.17%), вьюнок полевой (3.80%), осот полевой (2.96%) (таблица 1).

Таблица 1

Встречаемость сорных растений в посевах озимой пшеницы (1996-2010 гг.)

|

Название сорного растения |

Встреча-емость, % |

|

|

русское |

латинское |

|

|

Малолетние, яровые ранние |

||

|

Галинсога мелкоцветная |

Galinsogaparviflora (Cov.) |

4.78 |

|

Горец вьюнковый |

Poligonumconvolvulus (L.) |

1.20 |

|

Марь белая |

Chenopodiumalbum (L.) |

3.41 |

|

Молочай лозный |

Euphorbiawaldsteteinii(Sojak.) |

4.11 |

|

Лебеда обыкновенная |

Atriplexcalothtca (Rafn)Fries |

2.43 |

|

Ромашка душистая |

Digitariasanguinatis (L.) |

4.10 |

|

Малолетние яровые средние |

||

|

Амброзия полыннолистная |

Ambrosia artemisifolia (L.) |

4.50 |

|

Канатник Теофраста |

Abutilon theophrasti (Medik.) |

3.09 |

|

Малолетние яровые поздние |

||

|

Просо куриное |

Panicumcapullare (L.) |

4.52 |

|

Малолетние, зимующие |

||

|

Василек синий |

Centaureacyanus (L.) |

4.80 |

|

Вероника плющелистная |

Veronica hederifolia (L.) |

1.00 |

|

Куколь обыкновенный |

Agrostemmagitago (L.) |

3.87 |

|

Мак самосейка |

Papaverrhoeas (L.) |

4.13 |

|

Мелколепестник канадский |

Erigeron canadensis (L.) |

6.88 |

|

Пастушья сумка |

Capsellabursa-pastoris (L.) |

4.23 |

|

Подмаренник цепкий |

Galliumaparine (L.) |

13.95 |

|

Ярутка полевая |

Thiaspiarvense(L.) |

3.17 |

|

Многолетние, корнеотпрысковые |

||

|

Бодяк полевой |

Girsiumarvense (L.) |

1.10 |

|

Вьюнок полевой |

Convolvulus arvensis (L.) |

4.80 |

|

Осот полевой |

Soncusarvensis (L.) |

2.96 |

|

Многолетние, стержнекорневые |

||

|

Дрема белая |

Melandriumalbum (L.) |

2.87 |

|

Многолетние, корневищные |

||

|

Топинамбур |

Helianthustuberosus (L.) |

2.00 |

|

ПРОЧИЕ |

12.1 |

|

Засоренность посевов озимых зерновых составляет 3-540 шт/м2..

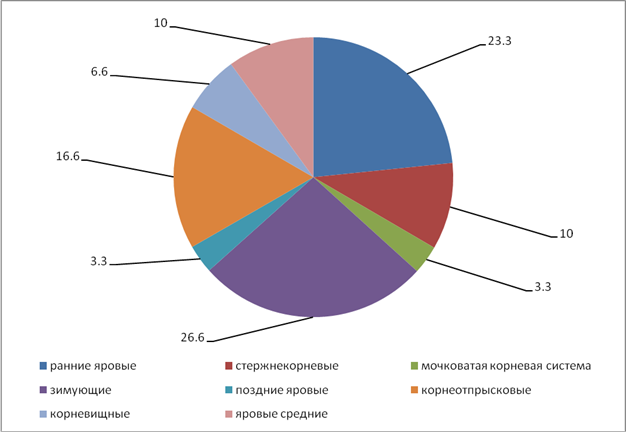

В условиях 1996-2010 гг. в посевах озимой пшеницы малолетние сорные растения в среднем составляли 63,2%, а многолетние – 36.8% (рис. 1.)

Рис. 1. Соотношение сорных растений в посевах озимой пшеницы

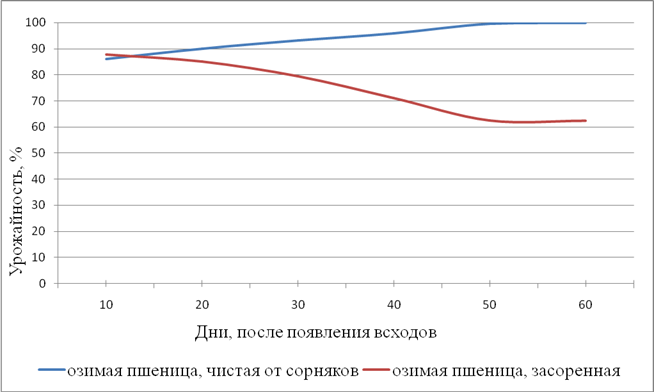

Установлено, что вредоносность сорных растений в посевах полевых культур особенно ощутима в определенные фазы развития и совпадает с конкретной частью вегетационного периода культуры. Отрицательное влияние сонных растений определяется не только экономическим порогом вредоносности, но и критическим периодом их вредоносности для культурных растений. Критическим периодом для культурных растений является период, в течение которого культура наиболее чувствительна к конкуренции сорняков.

Критический период вредоносности сорных растений устанавливают, сравнивая засоренность и урожайность культуры без сорняков с урожайностью культуры, полученной в засоренном посеве [6].

Исследования проводились в лесостепной зоне Кабардино-Балкарии (Лескенский район).

На фоне поведения приемов ухода урожайность зерна озимой пшеницы составила 49.8 ц/га, а на абсолютном контроле, без проведения приемов ухода – 26.3 ц/га. Расчеты с использование графического метода показали, что критическим периодом вредоносности сорных растений в посевах озимой пшеницы являются первые 14 дней после появления всходов (рис. 2).

Между количеством сорных растений и урожаем зерна озимой пшеницы установлена сильная прямая коррелятивная зависимость.

Рис. 2. Определение критического периода вредоносности сорных растений в посевах озимой пшеницы

В лесостепной и степной зонах Северного Кавказа посевы озимой пшеницы имеют сложный тип засоренности. По биологическим группам в посевах озимой пшеницы 63% малолетних сорняков и 37% многолетних, засоренность составила 3-540 шт/м2. Критическим периодом вредоносности сорных растений в посевах озимой пшеницы являются первые 14 дней после появления всходов.

Рецензенты:Черчесова С.К., д.б.н., профессор, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ;

Бекузарова С.А., д.с.-х.н., профессор, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ.

Библиографическая ссылка

Оказова З.П. ВРЕДОНОСНОСТЬ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=22883 (дата обращения: 01.03.2026).