Постановка задачи

Более 80% территории Ирана находится в областях Земли, где преобладают аридный, семиаридный и субгумидный типы климата. Таким образом, изучение водных ресурсов в Иране, особенно в районах, которые сталкиваются с проблемой нехватки воды, является очень важной задачей [8].

Рациональное использование водных ресурсов и сохранение чистоты природных водоёмов — один из важных аспектов проблемы по охране окружающей среды [6].

Проблема нехватки воды для Ирана, в силу его расположения в зоне с сухим и полусухим климатом, всегда являлась чрезвычайно актуальной. Ведь более 80% территории Ирана находится в областях, где преобладают аридный, семиаридный и субгумидный типы климата, характерной особенностью которых является малое количество осадков или их полное отсутствие [10].

Цель данной работы — помочь специалистам при использовании ГИС-технологий решать задачи рационального использования водных ресурсов для населённых мест и промышленных районов, в том числе в части создания инструментария. Их успешное решение возможно только при условии знания и разумного использования данных о закономерностях природных явлений.

Задача исследования включает в себя следующие этапы [см. Подробнее:1,2,3]:

· сбор информации о районе исследования;

· изучение водных ресурсов Ирана, особенно в районах, которые сталкиваются с проблемой нехватки воды;

· обзор современных геопорталов и на его основе определение функционала создаваемого ресурса;

· разработка структуры геопортала;

· реализация геопортала и обеспечение его удобными средствами визуализации.

Водохозяйственное значение равнины Гармсар

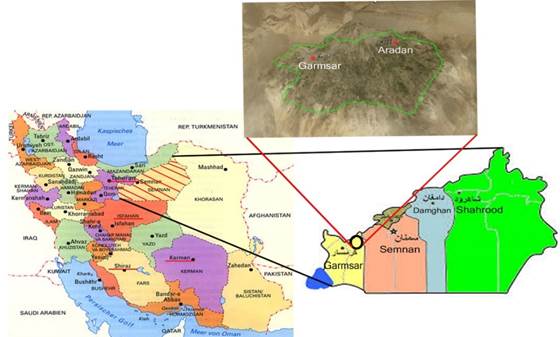

Равнина Гармсар расположена между 52°10' - 52°45' восточной долготы, и 35°00' - 35°20' северной широты, на площади более чем в 320 км2 преимущественно вдоль реки Хаблеруд.

Средняя высота равнины 875 м над уровнем моря. Равнина Гармсар состоит из аллювиальных отложений, приносимых рекой Хаблеруд, образуя конус выноса, вершина которого и является истоком реки. Конус выноса имеет перепад высот от 980 до 805 м над уровнем моря, его радиус - примерно 5-12 км, наклон – вдоль главной оси от 1,4 до 0,5 %.

Геоморфологическое строение равнины можно разделить на три основные части:

а) каменистое русло реки и её притоков в верхней части равнины. Наклонные области присутствуют повсеместно;

б) в средней части преобладают обрабатываемые земли, склон становится пологим и на него намываются глина и ил;

в) нижняя часть равнины, которая простирается в южном направлении на земли с высокой солёностью и минерализацией почвы, — это часть, которая включает в себя заболоченные низменности и солончаки.

(рис. 1).

Рис. 1. Расположение области исследования

На равнине Гармсар преобладает засушливый климат: сухое жаркое лето и холодная сухая зима. Среднегодовое количество осадков составляет 113 мм.

Отметим, что река Хаблеруд является единственным ключевым источником водных ресурсов. Она несёт воды с Эльбурсских гор. Благодаря диверсификационным плотинам и другим водорегулирующим сооружениям вода достигает сельскохозяйственных земель преимущественно в южной части региона.

Для равнины Гармсар характерно потребление воды, в больших масштабах затрагивающее интересы многих отраслей народного хозяйства. Поэтому водохозяйственный комплекс рассматривают как сложную водохозяйственную систему, которая функционирует на основе научно-обоснованных долгосрочных прогнозов в отношении требований, предъявляемых различными отраслями народного хозяйства к количеству и качеству воды. При этом отрицательные последствия на природу должны быть минимальными [12,8].

Водохозяйственный комплекс равнины содержит ряд участников. К ним относятся: водоснабжение, водоотведение, гидротехнические мелиорации, гидроэнергетика, здравоохранение, водные рекреации и др. В гидротехническую мелиорацию входят оросительные и осушительные работы, осуществление мероприятий по борьбе с вредным воздействием вод: защита от наводнений, борьба с водной эрозией, селевыми потоками, оползнями и разрушением берегов, а также с заболачиванием и засолением почв.

Структура, разработка и практическая реализация геопортала

Геопортал — это веб-ресурс, на котором можно объединить значительное количество геопространственной информации и обеспечить её каталогизацию, публикацию, визуализацию, доступ к ней. Поскольку геопорталы способствуют сотрудничеству владельцев и пользователей геоинформационных ресурсов, они стали важной частью инфраструктуры пространственных данных (ИПД) в качестве посредника между поставщиками и потребителями геоданных [9,11].

Кроме того, на геопортале предусмотрен интуитивно понятный поисковый сервис и возможность получения справочной информации для определенных объектов на карте.

Разработка и создание веб-портала включает в себя следующие этапы:

1) сбор требований, консультирование. Заказчик излагает свои требования к будущему сайту, определяются цели и задачи, а также пути их достижения. На данном этапе необходимо определиться со структурой и функционалом сайта и максимально формализовать требования клиента;

2) проектирование; составление технического задания, содержащего описание бизнес-процессов; схем шаблонов страниц; определение структуры баз данных [5].

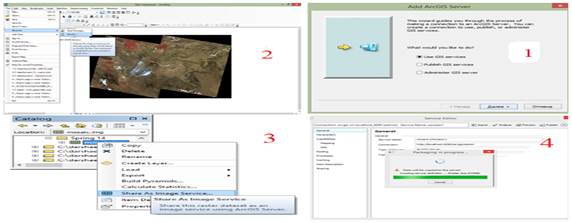

Для создания геопортала использовался ArcGIS Online и ArcGIS Server. ArcGIS упрощает обмен картами и географической информацией пользователям и позволяет поделиться любым видом географической информации: векторными картами, пространственными объектами, шаблонами редактирования (с использованием пакета слоя), снимками и аналитическими результатами [7].

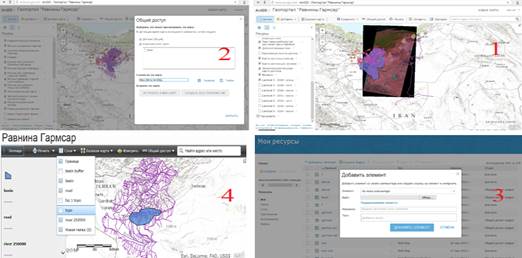

Процесс публикации в ArcGIS Server и визуализации в ArcGIS Online подробно проиллюстрирован с комментариями на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Процесс публикации в ArcGIS Server

Рис. 3. Процесс визуализации в ArcGIS Online

Подготовка данных

В процессе реализации данного портала с сайта Earth Explorer были выбраны снимки Landsat-5 и Landsat-8 на район исследования за период с 2010 по 2013 гг., включающие в себя сезонные изменения.

После этого с помощью программы ScanEx Image Processor из этих снимков были подготовлены мозаики. (Мозаика – это сшивка двух или более изображений в единое растровое покрытие [4]). Создание мозаик – вынужденный шаг, так как район исследования находится на пересечении группы снимков.

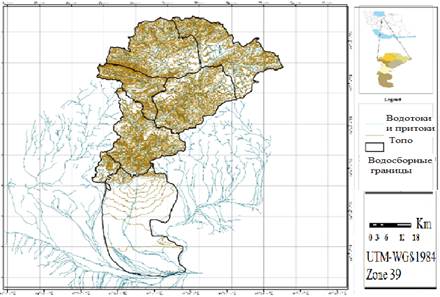

На основе ЦМР и топографических карт данной местности были построены карто-схемы речной сети (рис. 4).

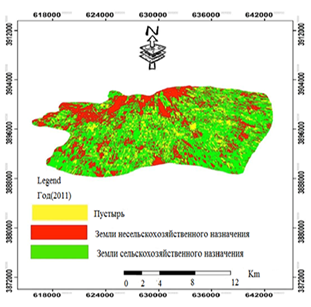

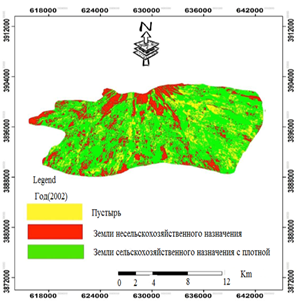

После того как было сделано мозаичное покрытие из снимков Landsat, выполнена неконтролируемая классификация. На ее основе построена карто-схема использования земельных ресурсов равнины Гармсар в разные годы (рис. 5).

Рис. 4. Карто-схема водотоков и притоков, наложенная на топокарту бассейна Хаблеруд

Рис. 5. Карто-схема сельскохозяйственных земель равнины Гармсар (2002 и 2011 гг.)

Заключение

Данная работа посвящена созданию геопортала, как средства для помощи в решении задач по рациональному использованию водных ресурсов равнины Гармсар на территории Ирана.

Геопортал «Равнина Гармсар» создан на сайте ArcGis Online [13] и позволяет:

· оценивать полноту имеющейся информации о состоянии природно-заповедного фонда равнины Гармсар, осуществлять его мониторинг, в первую очередь водного хозяйства;

· решать вопросы проведения дополнительных исследований о состоянии природных ресурсов равнины Гармсар;

· осуществлять помощь при принятии обоснованных управленческих решений и практических действий для планирования социально-экономического развития области.

К выявленным недостаткам ArcGIS Online при создании геопортала можно отнести то, что нельзя использовать большое разнообразие форматов данных для публикации и показа дополнительной информации. Существуют и некоторые ограничения в части инструментария пользователя. В целом же, задачи, поставленные в данной работе, можно считать выполненными.

Рецензенты:

Шаповалов Д.А., д.т.н., профессор кафедры землепользования и кадастров государственного университета по землеустройству, г. Москва;

Широкова В.А., д.г.н., профессор кафедры почвоведения, экологии и природопользования Государственного университета по землеустройству, г. Москва.

Библиографическая ссылка

Насири А.М., Зареи С.А. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РАВНИНЫ ГАРМСАР В ИРАНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=22487 (дата обращения: 01.03.2026).