Цель

Изучение структуры анемического синдрома у пациентов с ХБП, находящихся на программномгемодиализе (ГД).

Материалы и методы

Обследовано 100 пациентов с ХБП 5Д стадии, получающих лечение ГД на аппаратах фирмы «B-Braun» в режиме 3 раза в неделю по 4,5 часа. Среди обследованных больных 51 женщина и 49 мужчин в возрасте 53,4±15,8 года.Всем пациентам выполнен стандартный комплекс клинико-лабораторных исследований: общий анализ крови с эритроцитарными индексами, биохимический анализ крови, определение показателей феррокинетики (сывороточное железо, насыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС), ферритин, трансферрин, степень насыщения трансферрина, эффективная транспортная концентрация (ЭТК) трансферрина, гепсидин).

В соответствии с Российскими национальными рекомендациями по диагностике и лечению анемии при ХБП (2014 г.) [2], согласно которым целевым уровнем гемоглобина считается диапазон100–120 г/л, пациенты были распределены на группы. 46 больных имели гемоглобин менее 100 г/л (83,4±12,9 г/л) и составили 1 группу, у 39 человек были достигнуты целевые показатели (107±7,1г/л) – 2 группа, у 15 пациентов гемоглобин превышал рекомендуемые значения(133±15 г/л) – 3 группа.

Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета прикладных программ MicrosoftOfficeExcel и Statistica 12.0. При нормальном распределении выборки для сравнения средних величин использовали критерий Стьюдента, а при отличии от нормального – критерий Манна – Уитни. Корреляционный анализ при нормальном распределении выборки осуществлялся с помощью коэффициента Пирсона, при ненормальном – коэффициента Спирмена. Проверку на нормальность распределения проводили с помощью критерия Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Уилка. Различия принимали как статистически значимые при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Анемия была выявлена у 89% пациентов, носила нормохромныйнормоцитарный характер с явлениями анизоцитоза (средний объем эритроцита 94,1±5,6фл, среднее содержание гемоглобина в эритроците 30,8±1,9пг, средняя концентрация гемоглобина в эритроците 328,3±10,5пг, ширина распределения эритроцитов 17,4±2,2%). Показатели обмена железа и статистически значимые различия в группахпредставлены в таб.1.

Таблица 1

Показатели обмена железа у пациентов в зависимости от достижения целевых показателей

|

|

1 группа |

2 группа |

3 группа |

Всего |

|

Железо*, мкмоль/л |

12,1±5,9 |

13,5±4,6 |

14±4,1 |

12,9±5,2 |

|

НЖСС, мкмоль/л |

32,1±8,1 |

32,3±10,1 |

29,1±6 |

31,2±8,7 |

|

Степень насыщения трансферрина*, % |

27,5±12,3 |

30,7±12,5 |

32,7±8,7 |

29,5±11,9 |

|

ЭТК трансферрина*, г/л |

0,48±0,21 |

0,53±0,17 |

0,59±0,17 |

0,51±0,19 |

|

Трансферрин, г/л |

1,8±0,4 |

1,8±0,5 |

1,8±0,3 |

1,8±0,4 |

|

Ферритин, мкг/л |

268,4±250,8 |

219,1±216,2 |

213,2±169,4 |

241,0±226,4 |

|

Гепсидин, нмоль/л |

7,8±2,5 |

7,1±2,1 |

7,4± 2,7 |

7,4±2,6 |

Примечание. *различия в группах достоверны (р<0,05).

При проведении корреляционного статистического анализа был выявлен ряд закономерностей. В табл. 2 представлены статистически значимые корреляции между показателями обмена железа.

Таблица 2

Коэффициенты корреляции Спирмена между показателями феррокинетики. Представлены только значимые коэффициенты.

|

Сывороточное железо |

Степень насыщения трансферрина |

Ферритин |

||||||

|

|

r |

p |

|

r |

p |

|

r |

p |

|

Степень насыщения трансферрина |

0,89 |

0,001 |

ЭТК трансферрина |

0,78 |

0,001 |

НЖСС |

-0,35 |

0,001 |

|

ЭТК трансферрина |

0,82 |

0,001 |

НЖСС |

-0,86 |

0,001 |

Трансферрин |

-0,41 |

0,001 |

|

НЖСС |

-0,56 |

0,001 |

Трансферрин |

-0,41 |

0,001 |

|

||

|

Трансферрин |

-0,22 |

0,03 |

Ферритин |

0,29 |

0,004 |

|

||

На фоне программного ГД больным проводилась антианемическая терапия, включавшая назначениесредств, стимулирующих эритропоэз, и препаратов железа, средние дозы которых указаны в табл. 3.

Таблица 3

Средние дозы эритропоэтина, препаратов железа и качества ГД в группах больных

|

|

Доза эритропоэтина (абс.), ЕД |

Доза эритропоэтина (кг/нед), ЕД |

Доза железа (абс.), мг |

Доза железа (кг/нед), мг |

Kt/v |

|

1 группа |

19173,9±10053,9 |

64,7±38,6 |

230,4±151,8 |

0,8±0,5 |

1,41±0,06 |

|

2 группа |

22923,01±12647,8 |

74,6±46,3 |

230,8±137,9 |

1±1,8 |

1,43±0,04 |

|

3 группа |

17933,3±9595,1 |

52±32,6 |

253,3±135,6 |

0,7±0,4 |

1,39±0,18 |

|

Всего |

20450±11157,6 |

66,7±41,3 |

234±143 |

0,9±1,2 |

1,41±0,08 |

Дозы эритропоэтинов соответствовали рекомендуемым для стартовой терапии, но не превышали 300 МЕ/кг/нед, что не позволяет констатировать факт резистентности. Между дозами препаратов эритропоэтина и железа отмечена слабая положительная связь (r=0,24, р=0,016 для абсолютных значений; r=0,25; р=0,01 при пересчете на кг/нед), что говорит об усилении терапии препаратами железа при назначении эритропоэтина.

Среди пациентов, не достигших целевого значения гемоглобина, выявлена умеренная корреляция между его уровнем и показателем Kt/vв течение последнего месяца ГД (r=0,31, р=0,038), что подтверждает важную, но не единственную роль качества проводимой заместительной почечной терапии в коррекции анемии за счет элиминации миелотоксических эффектов уремии. Длительность ГД коррелировала с уровнем гепсидина (r=-0,54, р=0,002) и степенью насыщения трансферрина (r=0,48, р=0,0008).

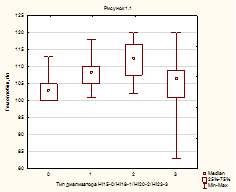

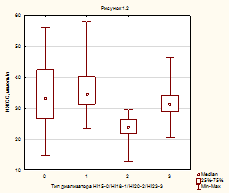

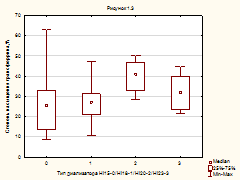

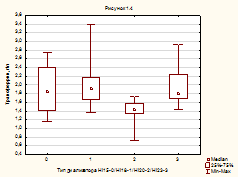

Особенностью 2 группы пациентов было выявление статистически значимой разницы показателей уровня гемоглобина, НЖСС, трансферрина и степени его насыщения в зависимости от используемого типа диализатора (рис. 1).

|

|

|

|

|

|

Рис.1. Зависимость гемоглобина и показателей обмена железа от типа диализатора

Прямая корреляционная связь установлена между уровнем гемоглобина и насыщением трансферрина (r=0,34, р=0,03), а обратная – со значением СРБ (r=-0,36, р=0,03). Корреляция также выявлена между уровнем С-реактивного белка (СРБ) и ферритином (r=0,32, р=0,04), что говорит о взаимосвязи данных показателей как маркеров воспалительного процесса, отрицательно влияющего на эритропоэз. Уровень гепсидина обратно коррелировал с флюктуацией гемоглобина за последние 3 месяца (r=-0,45, р=0,02).

В 3 группе пациентов была выявлена прямая корреляционная связь между уровнем гемоглобина и степенью насыщения трансферрина (r=0,53, р=0,04), последний показатель коррелировал с дозой препаратов железа (r=0,62, р=0,014).

Заключение

Целевые значения гемоглобина достигнуты менее чем у половины больных с ХБП (39%). При этом уровень гемоглобина у данной категории пациентов зависел от проводимой заместительной почечной терапии, транспортного пула железа, наличия хронического воспаления, а флюктуация гемоглобина за последние 3 месяца взаимосвязана с гепсидином. У половины пациентов уровень гемоглобина не достигал целевых показателей, зависел от качества проводимого ГД. Для пациентов с показателями гемоглобина, превышающими целевые, характерна зависимость между гемоглобином и степенью насыщения трансферрина. Таким образом, улучшение технических возможностей ГД, коррекция нарушений обмена железа и воспалительного процесса являются терапевтической мишенью в борьбе с анемией.

Рецензенты:

Кастанаян А.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней с основами общей физиотерапии №2 ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону;

Шатохин Ю.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедройгематологии и трансфузиологии с курсом клинической лабораторной диагностики, генетики и лабораторной генетики ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону.

Библиографическая ссылка

Лапина Е.С., Батюшин М.М., Сарвилина И.В., Поганева В.Н. АНЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19894 (дата обращения: 15.02.2026).