Национальная экономика, являясь сложной экономической, социальной, организационной и научно-технологической системой, представляет собой совокупность взаимосвязанных отраслей, сложившихся в результате длительного исторического эволюционного развития страны. Особенности национальной экономики и результаты ее деятельности, ее конкурентоспособность оказывают значительное влияние на исторические и культурные традиции страны, на положение государства и его роль на международной экономической и политической арене.

В настоящее время основным фактором, определяющим конкурентоспособность национальных экономик на мировом рынке, является инновационная активность. В России решение задач формирования национальной инновационной системы и развития национального инновационного потенциала стало актуальным после разработки и публикации в 2008 году «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [11]. В данной концепции отмечается, что для перехода экономики России на инновационный путь развития необходимо сформировать национальную инновационную систему, которая способна обеспечить конкурентные преимущества в глобальном масштабе, и необходимо создать комплекс национальных институтов правовой, финансовой и социальной сферы, которые обеспечат взаимодействие образовательных, научных, предпринимательских и некоммерческих организаций и структур во всех сферах экономики и общественной жизни.

Согласно данным Всемирного экономического форума, рейтинг глобальной конкурентоспособности в 2013 финансовом году Россия занимает 67 место (Таблица 1) [1], [15].

Таблица 1

Рейтинг стран мира по индексу глобальной конкурентоспособности

|

Страны |

Индекс глобальной конкурентоспособности в период 2012–2013 |

Индекс глобальной конкурентоспособности в период 2011–2012 |

Изменения в позиции |

|

|

Рейтинг |

Оценка |

Рейтинг |

||

|

Швейцария |

1 |

5,72 |

1 |

0 |

|

Сингапур |

2 |

5,67 |

2 |

0 |

|

Финляндия |

3 |

5,55 |

4 |

1 |

|

Швеция |

4 |

5,53 |

3 |

-1 |

|

Нидерланды |

5 |

5,5 |

7 |

2 |

|

Германия |

6 |

5,48 |

6 |

0 |

|

США |

7 |

5,47 |

5 |

-2 |

|

Великобритания |

8 |

5,45 |

10 |

2 |

|

Гонконг |

9 |

5,41 |

11 |

2 |

|

Япония |

10 |

5,4 |

9 |

-1 |

|

- - - |

|

|

|

|

|

Россия |

67 |

4,2 |

66 |

-1 |

При этом в качестве ограничивающих факторов увеличения конкурентоспособности России были отмечены низкая эффективность работы государственных институтов (118 место в мире), недостаточный уровень развития и реализации инновационного потенциала (78), неэффективная антимонопольная политика (116), неразвитость финансового рынка (121), низкий уровень конкуренции на рынках товаров и услуг (135) и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе (132 место) [1]. К сильным сторонам российской экономики эксперты отнесли высокую распространенность высшего образования, состояние инфраструктуры и значительный объем внутреннего рынка.

Согласно аналитическим докладам, подготовленным Международной бизнес-школой INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization), Россия в 2013 году заняла всего лишь 62 место в общем рейтинге по результатам «глобального индекса инноваций» [2]. Таким образом, в 2013 году она потеряла сразу 11 позиций по сравнению с предыдущим 2012 годом и 6 позиций по сравнению с 2011 годом (в 2012 году – 51 место среди 141 стран, в 2011 году – 56 место среди 125 стран) (Таблица 2) [4,6, 7, 8, 16].Как отмечается в докладе, сильными сторонами России в 2013 году оказались качество человеческого капитала (33 место), развитие бизнеса (43 место), развитие знаний (48 место) и инфраструктура (49 место). А недостатками – факторы, мешающие развитию инноваций: несовершенные институты (87 место) и низкие показатели развития внутреннего рынка (74 место) [6].

Таблица 2

Рейтинг стран мира по глобальному индексу инноваций

|

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

||||||

|

Рейтинг |

Страна |

GII (%) |

Рейтинг |

Страна |

GII (%) |

Рейтинг |

Страна |

GII (%) |

|

1 |

Швейцария |

63.82 |

1 |

Швейцария |

68.2 |

1 |

Швейцария |

66.59 |

|

2 |

Швеция |

62.12 |

2 |

Швеция |

64.8 |

2 |

Швеция |

61.36 |

|

3 |

Сингапур |

59.64 |

3 |

Сингапур |

63.5 |

3 |

Великобритания |

61.25 |

|

4 |

Гонконг (Китай) |

58.80 |

4 |

Финляндия |

61.8 |

4 |

Нидерланды |

61.14 |

|

5 |

Финляндия |

57.50 |

5 |

Великобритания |

61.2 |

5 |

США |

60.31 |

|

6 |

Дания |

56.96 |

6 |

Нидерланды |

60.5 |

6 |

Финляндия |

59.51 |

|

7 |

США |

56.57 |

7 |

Дания |

59.9 |

7 |

Гонконг (Китай) |

59.43 |

|

8 |

Канада |

56.33 |

8 |

Гонконг (Китай) |

58.7 |

8 |

Сингапур |

59.41 |

|

9 |

Нидерланды |

56.31 |

9 |

Ирландия |

58.7 |

9 |

Дания |

58.34 |

|

10 |

Великобритания |

55.96 |

10 |

США |

57.7 |

10 |

Ирландия |

57.91 |

|

11 |

Исландия |

55.10 |

11 |

Люксембург |

57.7 |

11 |

Канада |

57.60 |

|

12 |

Германия |

54.89 |

12 |

Канада |

56.9 |

12 |

Люксембург |

56.57 |

|

13 |

Ирландия |

54.10 |

13 |

Новая Зеландия |

56.6 |

13 |

Исландия |

56.40 |

|

14 |

Израиль |

54.03 |

14 |

Норвегия |

56.4 |

14 |

Израиль |

55.98 |

|

15 |

Новая Зеландия |

53.79 |

15 |

Германия |

56.2 |

15 |

Германия |

55.83 |

|

|

- - - |

|

|

- - - |

|

|

- - - |

|

|

56 |

Россия |

35.85 |

51 |

Россия |

37.9 |

62 |

Россия |

37.20 |

Таким образом, стоит отметить, что, несмотря на наличие таких конкурентных преимуществ как сравнительно низкий уровень государственного долга и дефицита бюджета, значительный объем внутреннего рынка, относительно высокий инновационный потенциал и качественное высшее образование, существующие проблемы в других сферах предопределяют далеко не лидерские позиции России в мировых экономических рейтингах. Как следствие, можно констатировать, что перспективы развития российской экономики в огромной степени зависят от состояния научно-технического сектора экономики, уровня прикладных исследований и возможностей промышленной реализации передовых технологий, рыночного потенциала производимой продукции.

В сложившихся условиях инновационный путь признается единственным для развития национальной экономики и укрепления позиций на мировом рынке. При этом государство должно инициировать инновационные процессы, создавая благоприятные условия для их осуществления всеми другими участниками, к которым относятся представители предпринимательского, научного и образовательного сектора, государственные бюджетные организации, а также региональные и местные власти. Инновационное развитие экономики станет возможным только тогда, когда в нем будут заинтересованы все участники инновационного процесса.

Как свидетельствует практика, в настоящий момент в России самым слабым звеном и самым основным участником инновационного процесса является предпринимательский сектор. Российский предпринимательский сектор характеризуется низкой степенью инновационной активности по сравнению с другими инновационноактивными и инновационноразвитыми странами.

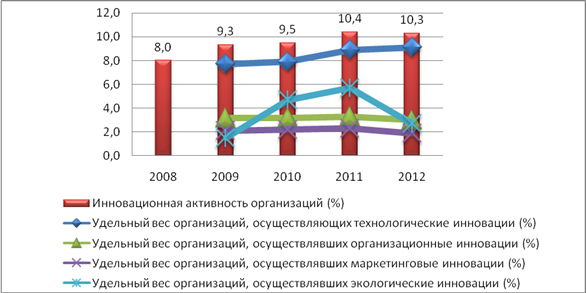

В 2012 году согласно статистическим данным Федеральной службы государственной статистики инновационная активность в России зафиксировалась на уровне 10,3% (Рис. 1) [13].

Рис. 1.Инновационная активность предпринимательского сектора России в период 2008 – 2012 гг. (%)

На протяжении последних пяти лет данный показатель хоть и показывает темп роста, он колеблется в районе 10%, демонстрируя низкий уровень по сравнению с другими инновационноразвитыми государствами. Так согласно данным «Ежегодника Евростатата 2012» в Германии аналогичный показатель еще в 2010 году превысил отметки 70% (79,3%), а в Люксембурге и Бельгии данный показатель составлял 68,1% и 60,9% [3]. Среднее значение данного показателя по странам-членам ЕС на сегодняшний день составляет 30-40%, что составляет существенную разницу с показателем в России.

Доля организаций в России, занимающих инновационной деятельностью в области технологии, в 2012 году составила всего лишь 9,1% [10]. Удельный вес организаций, осуществляющих маркетинговые, организационные и экологические инновации, составил 1,9%, 3,0 % и 2,7%.

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме продаж, несмотря на рост, остается низкой по сравнению со средним значением ЕС (10%) и составила в 2012 году 8%. Аналогичный показатель в 2011 году составлял 6,3% (в стоимостном выражении 2 872,9 млрд. руб.), при этом доля инновационных товаров, работ и услуг промышленного производства в общем объеме экспорта в 2011 году составила всего лишь 8,8%, что свидетельствует о сырьевой зависимости российского экспорта [4].

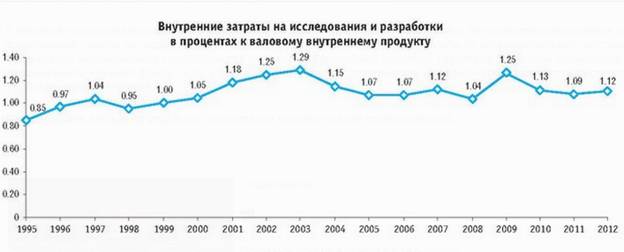

Еще один немаловажный показатель, характеризующий инновационную активность страны, – уровень затрат на НИОКР относительно ВВП. В 2012 году этот показатель снизился до 1,12% и согласно данным ЮНЕСКО Россия обеспечил стране всего лишь 32 место в мировом рейтинге из 91 стран (Таблица 3)[12].

Таблица 3

Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР в 2012 г.

|

Рейтинг |

Страна |

Затраты на НИОКР (% от ВВП) |

|

1 |

Израиль |

4,4 |

|

2 |

Финляндия |

3,88 |

|

3 |

Южная Корея |

3,74 |

|

4 |

Швеция |

3,4 |

|

5 |

Япония |

3,36 |

|

6 |

Дания |

3,06 |

|

7 |

Швейцария |

2,99 |

|

8 |

США |

2,9 |

|

9 |

Германия |

2,82 |

|

10 |

Австрия |

2,75 |

|

11 |

Исландия |

2,64 |

|

12 |

Сингапур |

2,43 |

|

13 |

Австралия |

2,37 |

|

14 |

Франция |

2,25 |

|

15 |

Словения |

2,11 |

|

- - - |

- - - |

- - - |

|

32 |

Россия |

1,12 |

Еще в 1990 г. внутренние расходы на НИОКР составляли 2,03% ВВП. А в 1992 г. в результате «шоковой терапии» этот показатель сократился почти в 3 раза — до 0,74% ВВП, а в 2000 году из-за обвального падения ВВП в 1990-е годы этот показатель вырос до 1,05%. За последние годы значительный рост данного показателя особо не наблюдается (Рис. 2) [5].

Рис. 2. Доля внутренних затрат на исследование и разработки к ВВП (%)

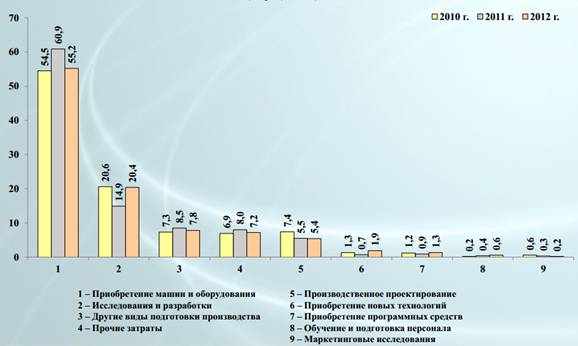

Если рассматривать структуру затрат на технологические инновации в промышленном производстве, то основная часть средств ушла не на исследование и разработку НИОКР, а на приобретение машин и оборудования (Рис. 3) [14]. Несмотря на то, что приобретение машин и оборудования и модернизация производства путем их внедрения тоже является инновационной деятельностью, и привносит свой вклад в повышение инновационной активности предпринимательского сектора страны, его доминирование над уровнем исследовательской деятельности демонстрирует неэффективность использования бюджета. И, несмотря на активную деятельность инновационных организаций по модернизации производства путем приобретения машин и оборудования, состояние износа основных фондов в 2012 году оставляет желать лучшего, составляя 47,9% [9, стр. 55-59].

На протяжении долгового периода времени в России основным источником финансирования и инициатором НИОКР является государство, а не частный предпринимательский сектор (Рис. 4).

Рис. 3. Структура затрат на технологические инновации в промышленном производстве по видам инновационной деятельности 2010-2012 гг.

Рис. 4. Структура внутренних затрат на НИОКР по источникам финансирования (%)

Все значения показателей, указанных выше, включая «структура внутренних затрат на НИОКР по источникам финансирования» демонстрируют низкую инновационную активность в России. Основная причина данного явления в стране заключается в слабом интересе бизнес-сектора к инновационному процессу, к инновациям. В России практически отсутствует внутренний спрос на инновационные товары на внутреннем рынке, российский рынок в настоящий момент ориентирован на топливно-сырьевые отрасли.

Усиление структурных пропорций национальной экономики в сторону увеличения доли топливно-сырьевых отраслей в России было неизбежно. В условиях динамично развивающейся мировой экономики и увеличения производительности промышленных отраслей в быстроразвивающихся странах потребность в топливно-сырьевых продуктах в мире растет быстрыми темпами. Таким образом, мировой спрос на топливно-сырьевые продукты значительно превышает возможность предложения, если рассматривать мировой рынок без участия России. А для России, занимающей лидирующие места по запасам минерального сырья, увеличение доли экспорта топливно-энергетической продукции, исходя из мирового спроса и мировых тенденций, сформировало колоссальный доход. Таким образом, мировые тенденции и активное участие в мировом воспроизводительном процессе в качестве поставщика сырья сформировали структурные пропорции российской экономики в сторону усиления роли топливно-сырьевых отраслей.

Тем более в настоящий момент в России отсутствуют ясные правила оценки эффективности внедрения инноваций в производство. Исходя из объективной оценки, понятно, что для оценки эффективности в данном случае необходимо подходить системно и оценивать не только финансовые эффекты, но качественные параметры, но методика расчета не ясна. И у большинства представителей предпринимательского сектора нет понимания, что передовые технологии и реализация отраслевых инновационных проектов – это именно тот необходимый инструмент, который поможет им достигнуть конкурентных преимуществ.

Таким образом, в качестве ограничивающих факторов низкой инновационной активности предпринимательского сектора в России можно выделить следующие:

1) Ориентированность большинства российских компаний на внутренний рынок, где спрос на новые товары, работы и услуги не велик.

2) Неготовность российских компаний в переходе на инновационную модель ведения бизнеса и роста компаний, непонимание необходимости к инновационному переходу производства.

3) Недостаток собственных денежных средств организаций, осуществляющих инновационную деятельность.

4) Недостаточность финансовой поддержки со стороны государства. При осуществлении государственных заказов главным приоритетом является низкая стоимость исполнения заказа, в связи с этим основными исполнителями государственных заказов являются не малые и средние перспективные предприятия, а крупные организации с низкой стоимостью затрат.

5) Неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские, страховые и прочие услуги) и неэффективная кредитная и инвестиционная политика в сфере инновационного бизнеса (где кредиты выдаются под 15% и более).

6) Непонимание роли национального и зарубежного консалтинга, из-за чего происходит массовый отток идей, объектов интеллектуальной собственности и специалистов за рубеж.

7) Пренебрежительное отношение к вознаграждениям и к авторскому сопровождению, что автоматически приводит к контрафакту, авариям и катастрофам техногенного характера.

8) Невнимательное и порой пренебрежительное отношение к удачным инновациям в малом и среднем бизнесе, требующих внимания государства и инвесторов.

9) Недостаточность и непроработанность законодательных нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих национальную инновационную деятельность.

Следует отметить, что в инновационной сфере происходят существенные положительные изменения. Следом за «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», принимаются такие нормативно-правовые акты, как «Стратегия развития науки и инноваций Российской Федерации на период 2015 года», «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и инноваций на период до 2010 года и дальнейшую перспективу», «Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года» и др.

Кроме того, структурируются институциональные органы государственной власти по выполняемым функциям в области инновационной деятельности: организации, министерства и ведомства, среди которых:

-

органы, определяющие инновационную политику и выполняющие координирующую функцию: Совет при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию, Министерство образования и науки РФ, Министерство экономического развития РФ, Российская Академия наук, отраслевые министерства и ведомства.

-

органы, оказывающие финансовую поддержку: Российский фонд фундаментальных исследований, Российский гуманитарный научный фонд, Фонд содействия и развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

-

органы, осуществляющую регулирующую функцию: Федеральная служба по интеллектуальной собственности по (Роспатент), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Федеральная антимонопольная служба.

В настоящий момент согласно данным Национального центра по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем в России функционируют 3298 организаций, участвующих в инновационном процессе страны, среди которых 1192 – организации инновационной инфраструктуры, 10– национальных информационно-аналитических центров (НИАЦ), 44–академических организаций, 812 – организаций-участников научно-технических и инновационных мероприятий, 453 – вуза.

Тем не менее, одним из наиболее критических «узких» мест российской инновационной системы является связь между исследованиями, проводимыми государственными институтами и частными компаниями – потребителями инноваций. Несмотря на предпринимаемые усилия, разрыв между государственным и частным секторами исследований и разработок пока еще не преодолен.

В целом, можно отметить, что российский предпринимательский сектор характеризуется содержанием предприятий, находящихся на разных этапах рыночной эволюции, и доля инновационноактивных предприятий среди них не велика. В связи с этим необходимо решить вопрос стимулирования как деятельности по созданию инновационноориентированных предприятий, так и по развитию и расширению деятельности существующих инновационноактивных предприятий.

Рецензенты:

Церкасевич Л.В., д.э.н., профессор Санкт-Петербургского университета управления и экономики, г. Санкт-Петербург.

Большаков А.С., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Менеджмента и маркетинга» Балтийской академии туризма и предпринимательства, г. Санкт-Петербург.

Библиографическая ссылка

Ким Г.Х. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=14896 (дата обращения: 25.12.2025).