Актуальность вопросов качества инженерного образования связана с острой потребностью российской экономики в высококвалифицированных специалистах, способных решать сложные задачи социотехнического проектирования, создавать и внедрять инновационные технологии для обеспечения опережающего развития промышленности. Анализ научно-педагогической литературы последних лет показал, что повышение качества образования в российских технических вузах исследователи связывают с разными аспектами: совершенствованием организации подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (разработкой системы требований к результатам обучения, мер стимулирования учебной и исследовательской работы аспирантов и т.д.) [1, 2]; разработкой программ дополнительного образования для педагогов технического вуза [3]; совершенствованием инструментов диагностики и мониторинга результатов обучения по основным образовательным программам вузов [4, 5]; расширением международного сотрудничества университетов в рамках обмена опытом преподавания вузовских дисциплин [6]; развитием идей «инженерной педагогики» [7, 8]; аксиологическими основами профессиональной деятельности преподавателя вуза [9]; совершенствованием образовательного процесса по отдельным дисциплинам или группам дисциплин технических вузов и т.д.

Однако, несмотря на широкий научный интерес к проблемам высшего технического образования, наблюдается недостаток специальных исследований факторов и составляющих готовности преподавателей технических вузов к реализации образовательного процесса в соответствии с современными задачами. Таким образом, к числу наиболее актуальных аспектов исследования можно отнести изучение условий совершенствования образовательного процесса в инженерном университете за счет более полной реализации профессионально-личностного потенциала преподавателя в современных условиях.

Цель исследования – обосновать актуальность проблемы разработки организационно-педагогических условий, обеспечивающих возможность реализации вариативной индивидуальной траектории профессионально-личностного саморазвития преподавателя технического вуза как необходимого условия и средства повышения качества инженерной подготовки в техническом университете. Реализация цели исследования потребовала решения следующих задач: 1) выявление наиболее существенных факторов, определяющих актуальные требования к личности и профессиональной деятельности преподавателя технического вуза; 2) выявление новых актуальных компонентов структуры профессиональной компетентности преподавателя технического вуза; 3) теоретическое обоснование необходимости обеспечения вариативной индивидуальной траектории профессионально-личностного саморазвития преподавателя технического вуза как меры, адекватной современным детерминантам профессионализма педагога высшей инженерной школы.

Материал и методы исследования. Определение актуальных детерминантов и составляющих профессиональной компетентности преподавателя технического вуза основывается на теоретическом анализе научной педагогической литературы, посвященной разным проблемам подготовки преподавателей технических вузов к образовательной деятельности, вопросам профессионального развития педагога, проблемам дополнительного профессионального образования педагогов высшей технической школы, идеям саморазвития в профессиональной сфере. Актуальные требования к педагогу высшей технической школы отражены в Федеральных государственных стандартах и положениях по подготовке кадров высшей квалификации, профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», а также в многочисленных научных публикациях.

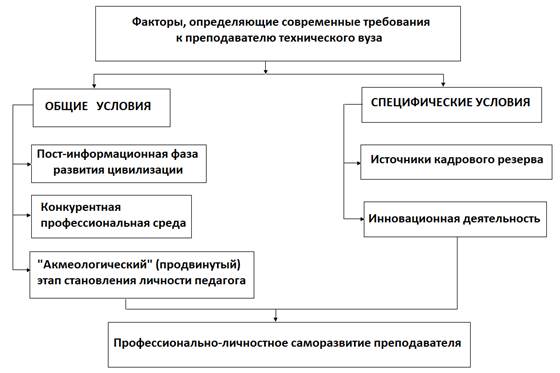

Результаты исследования и их обсуждение. Современные условия профессиональной деятельности преподавателя технического вуза, которые оказывают наиболее существенное влияние на требования к его личности и профессиональной деятельности, составляют две группы факторов: более общие (универсальные) и специфические (рисунок). Общие факторы связаны со спецификой современной социоэкономической и культурной среды, в рамках которой все российские вузы осуществляют образовательную деятельность. Специфические факторы относятся к особенностям подготовки исключительно в технических вузах.

Детерминанты профессионально-личностного саморазвития преподавателя технического вуза

Выделение общих факторов, определяющих специфику труда современного преподавателя, обусловлено тем, что в настоящее время происходит переход от информационного общества к обществу знаний, иначе называемому постинформационной, или когнитивной, фазой развития цивилизации. В силу беспрецедентного роста объема информации в обществе знаний от специалиста требуется способность к управлению большими и постоянно обновляющимися потоками информации, к созданию на этой основе все нового знания. Исходя из этого, можно определить основные требования общества знаний к педагогу современной высшей школы: постоянное обновление имеющихся компетенций и приобретение новых; высокий уровень интеллектуального развития и сформированный инновационный потенциал при широких адаптивных способностях; высокий уровень морально-нравственного и духовного развития.

Эффективная профессиональная деятельность преподавателя в обществе знаний представляется возможной при соблюдении ряда условий, отображающих отмеченные выше требования: 1) наличие возможности и готовности преподавателя к постоянному развитию индивидуального профессионально-личностного потенциала (активности и инициативности в деятельности генерации новых идей, готовности и способности непрерывно осуществлять самообразование, стремления постоянно повышать свою компетентность в профессиональной сфере); 2) создание и применение образовательных технологий, позволяющих быстро и эффективно осваивать большие объемы информации в целях преподавания и саморазвития; 3) усиление роли гуманистической направленности в структуре педагогической компетентности.

Реализация отмеченных условий возможна исключительно на основе стимулирования мотивации самообразования преподавателя, т.е. за счет его собственной активности по самоизменению. Такая активность возможна при осознании преподавателем реальной потребности в области его профессиональной компетентности, проявляющейся в форме конкретных противоречий между его реальными возможностями и социальными требованиями. В свою очередь, условием процесса самоизменения преподавателя выступает создание в техническом вузе единого педагогического пространства, сообщества, объединенного общими ценностно-смысловыми ориентирами и учитывающего индивидуальный профессиональный потенциал каждого члена. Достижение такого эффекта актуализирует проблему разработки условий и практического инструментария, направленных на реализацию процесса непрерывного качественного самосовершенствования преподавателя на основе индивидуальной программы профессионально-личностного саморазвития.

С точки зрения социально-экономических условий, в рамках которых сегодня функционируют российские вузы, важнейшим фактором, непосредственно влияющим на качество и содержание профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, является наличие рынка труда. Данное обстоятельство обусловливает такую характеристику современного специалиста, как конкурентоспособность. В педагогической науке к настоящему времени не сложилось более или менее единого понимания феномена конкурентоспособности применительно к личности специалиста. Однако, исходя из представления о конкуренции как процессе, сравнимом с «конкурированием грибников в лесу», при котором каждый ищет свое место и выстраивает свою траекторию движения с учетом траектории движения других [10], можно выделить дополнительные актуальные требования к личности педагога высшей школы. К ним относятся: 1) способность к рефлексии собственной профессиональной деятельности и ее результатов в конкретной профессиональной среде; 2) способность и готовность к стратегическому самоуправлению своим профессионально-личностным развитием в данной среде (т.е. к принятию и реализации решений относительно себя и своей профессиональной деятельности с целью достижения желаемого статуса, который одновременно выступает комплексной качественной характеристикой специалиста) [11].

Условия труда, способствующие реализации отмеченных требований к специалисту как субъекту рыночных отношений, должны включать реальные действенные механизмы выбора преподавателем индивидуальной траектории «профессионального движения», которая позволяет оптимально варьировать и сочетать разные функции (такие как преподавательская деятельность, научно-исследовательская деятельность, руководство учебно-исследовательской работой студентов, воспитательная работа и др.) и направления саморазвития (самообразования).

Еще одним фактором, определяющим современные требования к личности и деятельности современного преподавателя высшей школы, является специфика его возраста – период зрелости (взрослости). С точки зрения акмеологии, взрослость является продуктивным периодом индивидуального профессионально-личностного роста как сложного и противоречивого процесса самоизменения. К существенным особенностям данного возрастного периода наряду с противоречивой структурой развития психических функций относится возрастание индивидуализации. Согласно Б.Г. Ананьеву, индивидуальность соотносится со способностью человека быть субъектом своей жизни, своего развития; в индивидуальном опыте проявляется уникальное сочетание способов социальной адаптации. Индивидуальность характеризуется жизнеспособностью и высокой самоорганизацией [12].

Таким образом, несмотря на представления о замедлении развития индивида на данном этапе профессиональной жизни в связи с естественными биологическими процессами, имеются все основания рассматривать период зрелости (взрослости) как время с высоким потенциалом профессионально-личностного саморазвития на основе индивидуализации. К условиям, обеспечивающим продолжение профессионального роста преподавателя высшей школы, следовательно, относятся: 1) возможность выстраивания вариативной, многовекторной нелинейной индивидуальной траектории профессионально-личностного саморазвития; 2) обеспечение адекватной организационной, психологической, педагогической поддержки преподавателя со стороны вуза.

Выделение специфических факторов, влияющих на актуальные требования к личности и профессиональной деятельности преподавателя технического вуза, обусловлено рядом обстоятельств в рамках действующей системы инженерного образования. Прежде всего, следует отметить, что источниками основного кадрового резерва профессорско-преподавательского состава российских технических университетов выступают их выпускники, обладающие потенциалом в научной и руководящей деятельности. Отличительной особенностью данного контингента преподавателей является отсутствие полноценного базового педагогического образования в структуре их подготовки. Многочисленные исследования доказывают, что в текущей практике имеются определенные проблемы, связанные с недостатком у таких специалистов психолого-педагогических знаний, необходимых для эффективной организации педагогических процессов, а также ограниченностью опыта профессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства [13, 14]. Система повышения квалификации, программы дополнительного образования, программы подготовки педагогических кадров в аспирантуре, реализуемые во всех российских технических университетах, несомненно, способствуют преодолению указанных недостатков. Однако, по нашему мнению, эти меры нельзя считать достаточными в силу высоких требований к образовательным результатам современного вуза и, как следствие, высоких требований к уровню педагогической компетентности преподавателей. Кроме того, специфика основной квалификации в области профессий типа «человек – техника» у преподавателей технических специальностей обусловливает вероятность проявления такого фактора, препятствующего эффективной педагогической деятельности, как специфические личностные характеристики (особенности восприятия и мышления, отсутствие склонности к работе с людьми и др.) [3]. Это обусловливает необходимость индивидуализации выбора как должностных обязанностей преподавателей, так и путей повышения квалификации. В качестве отдельного важного направления совершенствования педагогической компетентности преподавателей технических дисциплин следует отметить их подготовку в области методики преподавания соответствующих дисциплин. Последнее, на наш взгляд, является отдельной задачей, требующей комплексного подхода.

Таким образом, с учетом специфики основного кадрового резерва инженерных вузов можно заключить, что соответствие квалификации преподавателя технического вуза актуальным образовательным задачам может быть достигнуто только в симбиозе с обеспечением условий для непрерывного, систематического процесса его индивидуального профессионально-личностного роста в рамках индивидуальной стратегии саморазвития.

Факторами, существенно влияющими на требования к труду и личности преподавателя технического вуза, являются специфика современных геополитических, социально-экономических условий и приоритетные направления государственной политики в области инженерного образования. Эти условия определяют новую роль технических вузов как инновационных центров трансфера новых технологий на рынок потребления. Поскольку главным «человеческим» ресурсом для разработки и продвижения новых технологий в инженерных вузах выступают преподаватели, то требования к их профессиональной компетентности значительно расширяются за счет целого ряда новых функций и умений, например в области предпринимательской деятельности. Кроме того, задачи разработки инновационных технологий требуют привлечения педагогических кадров, обладающих высочайшей компетентностью в соответствующих областях производства, а также значительно повышают требования к уровню подготовки студентов – участников инновационной деятельности.

По нашему мнению, задачи инновационного развития технологий за счет усилий технических вузов требуют коренной перестройки всей системы высшего технического образования. Однако, если рассматривать сложившуюся ситуацию с позиции выявления актуальных направлений совершенствования образовательного процесса в технических вузах посредством повышения качества преподавания, можно выделить некоторые компоненты в структуре профессиональной компетентности преподавателя технического вуза, которые представляются актуальными сегодня: 1) готовность обеспечивать интеграцию дисциплин в обучении, формирование у студентов «междисциплинарного знания»; 2) владение иностранным языком как средством изучения мирового опыта в конкретной технической области; 3) развитые коммуникативные способности, способствующие эффективной работе в команде; 4) знание основ экономической, предпринимательской деятельности.

Очевидно, что данный перечень востребованных сегодня компонентов профессиональной компетентности преподавателя технического вуза не является исчерпывающим. Важно подчеркнуть, что спектр компетенций, задач и функций преподавателей в рамках инновационной деятельности вуза настолько широк, что овладение всеми необходимыми знаниями и навыками на уровне отдельного преподавателя не представляется возможным. Поэтому задачи развития инновационных технологий требуют не только совершенствования квалификации преподавателей по указанным выше направлениям, но и разделения соответствующих функций в рамках инновационных проектов. Это, в свою очередь, требует обеспечения не просто условий индивидуального саморазвития преподавателя, но и гибкой системы координации и управления разными индивидуальными траекториями профессионально-личностного саморазвития всех преподавателей. Это позволит на уровне образовательной организации преобразовать «стихийные», несогласованные процессы планирования индивидуальных траекторий саморазвития преподавателей в более управляемый процесс, направленный на решение конкретных задач и достижение общих целей.

Практическая реализация вариативной индивидуальной траектории профессионально-личностного саморазвития преподавателя технического вуза представляется нам возможной как составляющая единой системы управления университетом, регулирующей: а) индивидуальные направления и программы профессиональной деятельности преподавателей (т.е. реализацию ими специфических трудовых функций, вариативных должностных обязанностей); и б) индивидуальные вариативные направления и программы повышения квалификации преподавателей в соответствии с актуальными стратегическими и оперативными задачами университета. Создание такой системы управления, на наш взгляд, должно включать разработку модели проектирования индивидуальной профессиональной траектории преподавателя, в рамках которой необходимо обеспечить ему правовую, информационную, педагогическую и методическую поддержку со стороны вуза.

На данном этапе ограничимся лишь общими принципиальными требованиями к вышеупомянутой модели. Во-первых, на уровне целевого компонента необходимо обеспечить условия для совместной деятельности по проектированию индивидуальных профессиональных траекторий преподавателей, субъектами которой выступают две стороны: администрация вуза (в лице ее представителей разных уровней) и преподаватель. Во-вторых, в рамках процессуально-содержательного компонента следует разработать условия для гибкой и оперативной модификации программы индивидуальной профессиональной траектории преподавателя, что представляется возможным благодаря реализации модульного принципа проектирования программ. В-третьих, на уровне критериально-оценочного компонента необходимо обеспечить адекватный инструментарий для взвешенной оценки, с одной стороны, результативности процесса реализации индивидуальной профессиональной траектории преподавателя с учетом индивидуальных и общих целей (результатов), с другой – качества управления процессами достижения актуальных целей университета.

В качестве обобщения вышеизложенного можно отметить, что профессиональная компетентность преподавателя технического вуза определяет качество всех результатов деятельности образовательного учреждения: «качество» человеческих ресурсов (выпускников, потенциального кадрового резерва) и качество технологий или других продуктов. Развитие профессиональной компетентности действующих преподавателей возможно только на основе процесса их саморазвития. Таким образом, профессионально-личностное саморазвитие преподавателя технического вуза, имеющее первостепенное значение в современных условиях, должно представлять собой управляемый (не «стихийный») педагогический процесс, субъектами которого являются работодатель и педагогический работник. В любом ином случае велика вероятность превращения деятельности по повышению квалификации преподавателя в исключительно формальный процесс.

Заключение. Анализ факторов, определяющих современные требования к личности и профессиональной деятельности преподавателя технического вуза, позволил выделить актуальные направления совершенствования квалификации педагогических работников инженерных вузов. Данные направления относятся к развитию следующих компонентов структуры профессиональной компетентности: 1) готовность и способность к непрерывному, систематическому, управляемому и целенаправленному профессионально-личностному саморазвитию; 2) готовность к гибкому изменению плана индивидуального саморазвития с учетом постоянно изменяющейся конкурентной профессиональной среды; 3) готовность к индивидуальному саморазвитию педагогической составляющей профессиональной компетентности; 4) готовность к индивидуальному саморазвитию профессиональной компетентности в узкой технологической области; 5) предпринимательские компетенции.

Сложность задачи подготовки педагогических кадров, соответствующих всем отмеченным современным требованиям, обусловливает необходимость обеспечения дополнительных условий трудовой деятельности педагогов технических вузов, включающих реальные возможности, инструменты и механизмы для их наиболее эффективной профессиональной деятельности и непрерывного вариативного индивидуального саморазвития в социально значимых направлениях. Процесс саморазвития является внутренним сложным, противоречивым и нелинейным процессом, источником и основой профессионализма. Поэтому вне системы управления целостным процессом решения актуальных задач технического университета на основе личностного вовлечения и поддержки каждого преподавателя с его индивидуальным профессиональным потенциалом реализация этих целей представляется невозможной.

Библиографическая ссылка

Рахуба Л.Ф., Цупикова Е.В. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ САМОРАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // Современные проблемы науки и образования. – 2024. – № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=33388 (дата обращения: 01.06.2024).