Частота сердечных сокращений (ЧСС) – независимый фактор риска возникновения и осложненного развития ишемической болезни сердца [1]. Результаты рандомизированных клинических исследований дали возможность считать, что ЧСС следует рассматривать как маркер повышенного риска развития неблагоприятных исходов, а также как истинный модифицируемый фактор риска [2]. ЧСС представляет собой результат взаимодействия множественных факторов: метаболических, гемодинамических, нейровегетативных, гормональных и т.д. Какой компонент ЧСС является наиболее значимым как в неблагоприятном, так и в благоприятном прогнозе, представляет самостоятельный научный и практический интерес. Так, например, органические нитраты могут вызвать как тахикардию, так и брадикардию [3]. В.И. Метелица (2002) в своих работах [3, с. 80] показал, что нитроглицерин может вызвать опасный парадоксальный эффект – приступ стенокардии, ишемию миокарда, вплоть до развития инфаркта миокарда и внезапной смерти. Неоднозначность клинических данных по влиянию органических нитратов у больных ИБС на клинико-функциональные показатели требует уточнения критериев назначения и безопасности. Одним из таких направлений может быть оценка ЧСС, характеристик сердечного ритма, риска развития эктопических аритмий при применении изосорбида мононитрата (ИСМН) у лиц со стабильной стенокардией напряжения 1-го и 2-го функциональных классов в сочетании с гипертонической болезнью (СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ), которым данный препарат, в частности, может назначаться перед предстоящими физическими нагрузками. Вопросы безопасности приема ИСМН у данной категории пациентов представляют практическую значимость, что определяет актуальность исследования.

Цель исследования: изучить влияние ИСМН на синусовый, эктопический ритм сердца и его вариабельность.

Материалы и методы исследования

Представленное исследование является ретроспективным, контролируемым, краткосрочным, «случай – контроль». Отбор: контроль (К) (n=42), пациенты со СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ) (n=194). В качестве контрольной группы были обследованы 42 здоровых мужчины (средний возраст 52,0±3,34 года), не имевших контакта с вредными производственными факторами, у которых при проведении медицинских осмотров не было выявлено клинических, лабораторно-инструментальных отклонений от нормы. Группа воздействия – больные СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ, средний возраст 54,50±5,20 года, средняя длительность ИБС 4,43±3,30 года, ГБ – 5,98±5,17 года. Перенесли инфаркт миокарда 18 больных (9,28%), включая повторный – 1 (0,52%), коронарное шунтирование – 2 (1,03%). Отягощенная наследственность, абсолютное число и %: К 4 (0,9%), СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ 33 (38,46%). Курящие, абсолютное число и %: К 11 (26%), СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ 71 (83,78%). В группе контроля проводили РКГ-исследование [4] с одновременной регистрацией ЭКГ однократно, а в группе СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ – первоначально [5] и спустя 1 час после приема 1 таблетки 20 мг ИСМН (на максимуме действия этого препарата при приеме внутрь). Всего оценивалось 300 кардиоинтервалов RR в каждой из 5 вегетативных проб (фоновая, Вальсальвы, Ашнера, ортостатическая, проба с физической нагрузкой), параллельно однократно снималась ЭКГ до и после приема ИСМН. Регистрировались показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР): RR – величина межсистолических промежутков, SDNN – общая вариабельность сердечного ритма, ơl – амплитуда гуморально-метаболических волн, ơm – симпатических, ơs – парасимпатических волн, VLF% [6] – процент гуморально-метаболических волн в вегетативном спектре, LF% – симпатических, HF% – парасимпатических. Нагрузочная проба (PWC120) предусматривала выполнение испытуемым дозированной нагрузки на велоэргометре до достижения RR=0,5 секунды при непрерывной РКГ регистрации до, во время и после нагрузочной пробы вплоть до восстановления 95% величины исходного интервала. Тест предназначается для анализа вегетативного обеспечения физической нагрузки в той существенной части адаптационного процесса, которая ответственна за оптимальное изменение сердечного выброса. Изменение вариабельности сердечного ритма обеспечивает сердечный выброс в соответствии с адекватной нагрузкой. Дозированная нагрузка на велоэргометре в ЧСС 120 является усредненной субмаксимальной для пациентов с кардиоваскулярной патологией [6].

Продолжительность исследования зависела от ЧСС у каждого больного: например, если ЧСС 60 в минуту, то, соответственно, длительность РКГ-регистрации составляла примерно 25 минут до воздействия препарата и такое же время после его приема. Критерии включения для основных групп наблюдения:

1) признаки СтСт и ГБ соответственно национальным рекомендациям всероссийского научного общества кардиологов [7, 8];

2) возраст 40–65 лет;

3) мужской пол.

Критерии исключения для основных групп наблюдения:

1) противопоказания к применению органических нитратов;

2) сопутствующая соматическая патология, искажающая показатели высокоразрешающего РКГ-обследования;

3) застойная сердечная недостаточность;

4) брадикардия в покое (менее 50 ударов в минуту);

5) вторичная артериальная гипертензия;

6) нарушение функции почек, печени;

7) женский пол.

Условия проведения

Объект исследования – пациенты, наблюдавшиеся в кардиологическом, терапевтическом отделениях поликлиники и лечившиеся в стационаре городской клинической больницы № 8 г. Челябинска. Исследование выполнялось в 2002–2011 гг. За это время была набрана группа СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ (194 человека), проводились разовые РКГ-пробы с различными по химическому строению органическими нитратами, включая ИСМН.

Описание медицинского вмешательства

Запланированы использование ИСМН (торговое название – моносан) 20 мг внутрь, проведение РКГ с параллельной регистрацией ЭКГ до и спустя 1 час после приема этого препарата, когда создается максимальная концентрация этого препарата в крови.

Статистический анализ

Методы статистического анализа данных: пакет статистических программ StatPlus Pro 6 (разработчик AnalystSoft Inc.) и IBM SPSS Statistics 19 (разработчик SPSS Ink, США). Для оценки параметров РКГ использовали показатели нормальности распределения (критерий Колмогорова–Смирнова), двухвыборочный t-тест Стьюдента при сравнении показателей ВСР в группах К и СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ, парный двухвыборочный t-тест для средних при оценке динамики ВСР до и после приема ИСМН. При интерпретации влияния ИСМН на эктопические желудочковые и наджелудочковые аритмии для количественных величин определяли минимальное и максимальное значения, среднее и стандартную ошибку среднего (М±m). Для регистрации изменения аритмий вычисляли абсолютную (количество больных) и относительную частоту (в %). Чтобы выявить различия до и после приема ИСМН, применяли непараметрический критерий Уилкоксона. Анализ частот проводили непараметрическим одновыборочным критерием Хи-квадрат Пирсона. Проверка статистических гипотез анализировалась при критическом уровне значимости 0,05. При уровне значимости менее 0,001 указывали р<0,001.

Результаты исследования и их обсуждение

При сопоставлении ВСР у больных СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ и группы К отмечаются статистически значимое учащение ЧСС за счет укорочения RR, усиление симпатического и гуморально-метаболического влияния при уменьшении парасимпатического, снижение общей вариабельности сердечного ритма (SDNN).

Динамику единичных наджелудочковых экстрасистол (НЭС) у изучаемой группы пациентов под воздействием ИСМН оценивали описательным методом, т.е. считали число пациентов, имеющих одно и то же число НЭС.

За исключением ортостатической пробы (Аор), возросло число больных с 1 НЭС после приема ИСМН. В отдельных ситуациях выросло количество пациентов с 2 и более НЭС после ИСМН. У 1 пациента возникли частые НЭС более 50 в каждой пробе после принятия ИСМН. У 5 пациентов возникли парные НЭС, у 3 – групповые и у 1 – пароксизм суправентрикулярной тахикардии.

В таблице 1 отражено общее воздействие на каждого пациента ИСМН в плане суправентрикулярных аритмий.

Таблица 1

Динамика суправентрикулярных аритмий в результате приема ИСМН

|

Динамика |

рh (фоновая проба) |

Vm (проба Вальсальвы) |

pA (проба Ашнера) |

Aop (активная ортостатическая проба) |

PWC (проба с физической нагрузкой) |

|

Без изменений |

171 (88,1%) |

169 (87,1%) |

170 (87,6%) |

182 (93,8%) |

167 (86,1%) |

|

Ухудшение |

13 (6,7%) |

16 (8,2%) |

18 (9,3%) |

7 (3,6%) |

19 (9,8%) |

|

Улучшение |

10 (5,2%) |

9 (4,6%) |

6 (3,1%) |

5 (2,6%) |

8 (4,1%) |

|

Значимость |

р<0,001 |

р<0,001 |

р<0,001 |

р<0,001 |

р<0,001 |

Примечание: представлено количество (абс. и в %) больных, у которых отсутствовали изменения, произошло уменьшение или усугубление наджелудочковых НРС.

Найдено статистически значимое (р<0,001) возрастание эпизодов суправентрикулярных аритмий после принятия ИСМН. Применялся непараметрический одновыборочный критерий Хи-квадрат: за 0 принимали отсутствие изменений, за 1 –повышение числа НЭС, их утяжеление (парные, групповые НЭС) или регистрацию пароксизмов суправентрикулярной тахикардии.

В таблице 2 отражены среднее количество единичных суправентрикулярных экстрасистол до и после приема ИСМН (М±m), минимальное и максимальное число НЭС в проводимых вегетативных пробах. Представлены максимум и минимум вследствие того, что небольшое количество больных имели наджелудочковые аритмии до и/или после ИСМН.

Таблица 2

Влияние ИСМН на единичные НЭС у пациентов со СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ

|

Проба |

До приема ИСМН |

После приема ИСМН |

P (критерий Уилкоксона) |

||||||

|

n |

Минимум |

Максимум |

М±m |

n |

Минимум |

Максимум |

М±m |

||

|

рh |

194 |

0 |

20 |

0,19±0,107 |

192 |

0 |

60 |

0,49±0,328 |

0,685 |

|

Vm |

193 |

0 |

12 |

0,19±0,079 |

191 |

0 |

51 |

0,49±0,279 |

0,296 |

|

pA |

194 |

0 |

7 |

0,13±0,057 |

192 |

0 |

60 |

0,49±0,318 |

0,085 |

|

Aop |

194 |

0 |

9 |

0,13±0,065 |

194 |

0 |

71 |

0,53±0,373 |

0,279 |

|

PWC |

193 |

0 |

10 |

0,15±0,067 |

193 |

0 |

56 |

0,53±0,301 |

0,033* |

Примечание: * – р <0,05. рh – фоновая проба, Vm – проба Вальсальвы, рА – проба Ашнера, Аор – активная ортостатическая проба, PWC – проба с физической нагрузкой.

В пробе с физической нагрузкой (PWC120) выявлено достоверное увеличение числа единичных суправентикулярных экстрасистол после приема моносана.

Приведена оценка влияния ИСМН на частоту развития желудочковых аритмий у лиц со СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ (табл. 3).

Таблица 3

Динамика желудочковых НРС после принятия ИСМН

|

Динамика |

рh (фоновая проба) |

Vm (проба Вальсальвы) |

pA (проба Ашнера) |

Aop (активная ортостатическая проба) |

PWC (проба с физической нагрузкой) |

|

Без изменений |

169 (87,1%) |

170 (87,6%) |

170 (87,6%) |

175 (90,2%) |

174 (89,7%) |

|

Ухудшение |

20 (10,3%) |

12 (6,2%) |

13 (6,7%) |

10 (5,2%) |

11 (5,7%) |

|

Улучшение |

5 (2,6%) |

12 (6,2%) |

11 (5,7%) |

9 (4,6 %) |

9 (4,6 %) |

|

Значимость |

р<0,001 |

Р>0,05 |

р<0,001 |

р<0,001 |

р<0,001 |

Примечание: представлено количество (абс. и в %) больных, у которых отсутствовали изменения, произошло уменьшение или усугубление желудочковых НРС.

При оценке воздействия приема ИСМН на частоту развития желудочковых аритмий у лиц со СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ в большинстве случаев (87–90%) изменений не было отмечено, у 5,2–10,3% больных наблюдалось ухудшение; улучшение (уменьшение числа и/или градации ЖЭС) регистрировалось в 2,6–6,2% случаев в зависимости от вегетативной пробы, но в целом значимо (р<0,001) отмечалось усугубление аритмии, что подтверждено непараметрическим одновыборочным критерием χ2{\displaystyle \chi ^{2}}.

В таблице 4 представлено влияние приема ИСМН на частоту возникновения единичных ЖЭС: максимальное число ЖЭС было в пробе Вальсальвы – 23, в то время как в фоновой – максимально 10 ЖЭС зафиксировано после ИСМН.

Таблица 4

Влияние ИСМН на единичные ЖЭС у пациентов со СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ

|

Проба |

до приема ИСМН |

После приема ИСМН |

p |

||||||

|

n |

Минимум |

Максимум |

М±m |

n |

Минимум |

Максимум |

М±m |

||

|

рh |

194 |

0 |

4 |

0,124±0,039 |

191 |

0 |

10 |

0,194±0,062 |

0,216 |

|

Vm |

190 |

0 |

5 |

0,121±0,042 |

191 |

0 |

23 |

0,366±0,165 |

0,232 |

|

pA |

191 |

0 |

6 |

0,199±0,066 |

193 |

0 |

13 |

0,269±0,091 |

0,192 |

|

Aop |

193 |

0 |

14 |

0,202±0,079 |

191 |

0 |

11 |

0,183±0,069 |

0,942 |

|

PWC |

193 |

0 |

6 |

0,14±0,045 |

193 |

0 |

22 |

0,306±0,14 |

0,436 |

Примечание: рh – фоновая проба, Vm – проба Вальсальвы, рА – проба Ашнера, Аор – активная ортостатическая проба, PWC – проба с физической нагрузкой.

При подсчете больных с одинаковым количеством экстрасистол в пробах в большинстве случаев не было отмечено возникновения НРС ни до, ни после приема ИСМН. Наблюдалась следующая динамика единичных ЖЭС в исследуемой группе после приема ИСМН: число пациентов с 1 ЖЭС увеличилось в пробах ph, pA, Aop и снизилось в пробах Vm и PWC. Количество пациентов с 2 ЖЭС выросло в фоновой пробе, пробах Вальсальвы и Ашнера, снизилось в ортостатической пробе и не изменилось в пробе с физической нагрузкой. В пробах PWC и ph уменьшилось число больных с 3 ЖЭС, в пробе Vm выросло число больных, в остальных – не изменилось. Более 3 ЖЭС имели единичные пациенты. В общей выборке после приема ИСМН увеличилось количество или появились политопные ЖЭС у 5 пациентов, а у 4 – исчезли. У 1 пациента (рис. 1 и 2) после приема ИСМН в ортостатической пробе возникла групповая монотопная ЖЭС – IV б градация по Лауну.

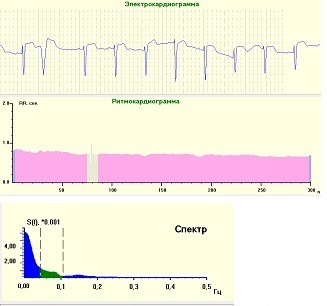

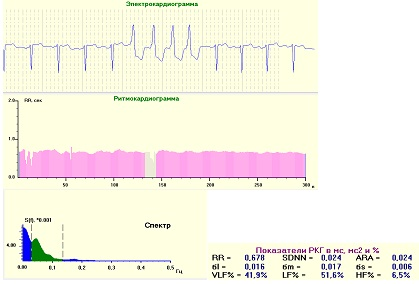

РКГ и ЭКГ, а также вегетативный спектр пациента Г., 56 лет со СтСт 2-го ФК ГБ [1], перенесшего ранее острый инфаркт миокарда, до приема моносана 20 мг и после представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. ЭКГ и РКГ больного Г., 56 лет, до приема ИСМН

Рис. 2. ЭКГ и РКГ больного Г., 56 лет, после приема ИСМН

После приема 20 мг моносана в ортостатической пробе у данного пациента произошла жизнеугрожающая ситуация – возникли 4 подряд желудочковые экстрасистолы, сопровождаемые головокружением, которые затем самостоятельно прошли. В вегетативном спектре начала преобладать симпатическая составляющая.

При анализе воздействия приема ИСМН на пейсмекерную активность САУ лиц со СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ можно отметить следующее: в PWC120 значимо увеличилось RR (p<0,05). Статистически достоверно во всех пробах выросли показатели SDNN и ARA. Рост общей ВСР обусловлен повышением амплитуды всех вегетативных волн, за исключением Аор (в Аор достоверно выросла только m). Статистически значимо снизился спектр гуморально-метаболических волн (VLF%) в Рh, Pa, Аор при росте симпатической (p<005–0,0001) и уменьшении парасимпатической (достоверно во всех пробах, кроме PWC120).

При воздействии приема ИСМН на ВСР лиц со СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ можно отметить положительные моменты: статистически достоверно во всех пробах выросли показатели общей ВСР за счет повышения амплитуды всех вегетативных волн, значимо снизился гуморально-метаболический спектр (VLF%) в пробах ph, pA, Аор. Негативными моментами при воздействии приема ИСМН на ВСР явились: увеличение симпатической (p<005–0,0001) и уменьшение парасимпатической (достоверно во всех пробах, кроме PWC120) регуляции, поскольку в норме парасимпатическая регуляция должна преобладать. Значимо (р<0,001) произошло возрастание суправентрикулярных аритмий после принятия ИСМН. При анализе среднего количества единичных суправентрикулярных экстрасистол до и после приема ИСМН (М±m) достоверные различия (р=0,033) были в пробе PWC120 – увеличилось число данных аритмий после приема ИСМН. У 5,2–10,3% пациентов было выявлено увеличение количества и/или градации ЖЭС, улучшение регистрировалось в 2,6–6,2% случаев в зависимости от вегетативной пробы, но в целом (p<0,001) отмечалось усугубление аритмии, что подтверждено непараметрическим одновыборочным критерием χ2.

Несмотря на то что органические нитраты используются для лечения ИБС много лет, они имеют много побочных действий, в том числе и неоднозначное влияние на нарушения ритма сердца. В нашей работе было выявлено, что под воздействием изосорбида мононитрата (моносана) преимущественно повышался симпатический вегетативный спектр, в меньшей степени отмечался рост гуморально-метаболического. У пациента, приведенного в качестве примера аритмогенного воздействия приема ИСМН (рис. 1 и 2), под влиянием ИСМН увеличилась симпатическая регуляция с 19,7% до 51,6%, что привело к появлению жизнеугрожающего нарушения ритма сердца – групповой желудочковой экстрасистолии. За 6 месяцев до проводимого исследования больной перенес острый инфаркт миокарда. Не случайно в обзоре Münzel et al. [9] указывается, что нитраты являются вариантом «третьей линии» при стабильной ИБС, но в Европейских рекомендациях 2019 г. [10] и Российских рекомендациях 2020 г. [11] рассматриваются нитраты длительного действия как вариант «второй линии», когда начальная терапия с бета-блокатором и/или недигидропиридиновым антагонистом кальция противопоказана, плохо переносится или неадекватна в контроле симптомов стенокардии. Длительная терапия нитратами может увеличивать оксидативный стресс, таким способом способствуя эндотелиальной и микрокоронарной дисфункции [12]. Длительное использование нитратной терапии, в частности изосорбида мононитрата, способствовало повышению риска неблагоприятных сердечных событий у пациентов с вазоспастической стенокардией [13]. По данным Hanna K Gaggin et al. [14], прием нитратов явился одним из многовариантных предикторов развития острого инфаркта миокарда после проведения коронароангиографии.

Выводы

1. ИСМН оказал неоднозначное влияние на ВСР: с одной стороны, под его воздействием увеличилась симпатическая и одновременно снизилась парасимпатическая регуляция, что привело к неблагоприятному моменту – вегетативному дисбалансу, но, с другой стороны, увеличилась общая ВСР и уменьшился гуморально-метаболический паттерн вегетативной регуляции, и это можно расценить как положительный эквивалент.

2. Примерно у 10% больных со СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ был выявлен рост числа желудочковых и наджелудочковых аритмий.

3. Проведение парных РКГ-проб с изосорбидом мононитрата с параллельным снятием ЭКГ позволяет прогнозировать аритмогенное действие данного органического нитрата у пациентов со СтСт 1-го и 2-го ФК ГБ.

Библиографическая ссылка

Сафронова Э.А., Харламова У.В., Кузин А.И., Шамаева Т.Н., Рябова Л.В., Молчанова А.Р. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РИТМ СЕРДЦА И ЕГО ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТА У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 1 И 2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=30740 (дата обращения: 08.01.2026).

DOI: https://doi.org/10.17513/spno.30740