Введение

Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистой патологии тесно связана с целым рядом факторов, важная роль среди которых принадлежит тяжелым стрессовым психотравмирующим ситуациям, полученным в условиях ведения боевых действий [8]. Проблема заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения приобретает особую актуальность в особой субпопуляции россиян, принимавших участие в современных вооруженных конфликтах, довольно многочисленной и очень ответственной в социальном отношении. Участники локальных конфликтов подвергаются запороговому по степени интенсивности воздействию факторов экстремальной обстановки, последствиями которого становятся психические и психосоматические нарушения, оказывающие влияние на все уровни функционирования организма человека [7]. Внимание к медико-психологическим последствиям воздействия факторов военного времени на организм военнослужащих связано как с распространенностью посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), которая достигает 70–85 %, так и длительностью сохранения признаков ПТСР среди непосредственных участников боевых действий [8].

Артериальная гипертензия (АГ) по-прежнему остается одной из главных и социально значимых проблем современной медицины. Данные эпидемиологических исследований показывают, что стабильно повышенное артериальное давление (АД) имеют до 40 % взрослого населения России [2, 5, 9].

Целый ряд публикаций свидетельствует о повышении заболеваемости АГ в популяциях, подвергающихся стрессовым перегрузкам [7, 10]. Наиболее актуальными проблемами современной социальной ситуации являются международный терроризм и военные конфликты, приводящие к большому количеству человеческих жертв.

Все современные концепции признают важную роль вегетативной нервной системы (ВНС) как в регуляции жизнедеятельности организма, так и в развитии АГ [2, 4]. Увеличение тонуса симпатической нервной системы может явиться пусковым моментом в развитии гипертонии, а также вносит свой вклад в формирование осложнений, включая структурное ремоделирование сердечно-сосудистой системы и метаболические нарушения.

Взаимосвязь психосоциальных факторов и сердечно-сосудистых заболеваний давно является предметом изучения, но лишь в последние годы в ходе длительных проспективных исследований были получены очевидные доказательства того, что депрессия и другие психологические факторы являются независимыми факторами риска АГ [7, 10]. В последние годы много внимания уделяется психотравмирующему влиянию боевых действий и катастроф на психику человека. Медико-психологический анализ локальных военных конфликтов свидетельствует о развитии специфичных психосоматических расстройств у бывших участников боевых действий. Стрессы и боевые травмы также способны нарушать психовегетативные функции, что в свою очередь повышает вероятность возникновения и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы [8, 10]. Тревожные и депрессивные расстройства являются неблагоприятным прогностическим фактором, утяжеляют течение сердечно-сосудистой патологии, способствуют прогрессированию атеросклеротических процессов и приводят к более раннему возникновению осложнений – острому инфаркту миокарда и инсульту [8].

Цель: проанализировать особенности психовегетативных нарушений у больных артериальной гипертензией, бывших участников современных вооруженных конфликтов.

Материалы и методы: обследовано 35 пациентов мужского пола с АГ (средний возраст 39,86 ± 4,358 лет), находившихся на стационарном лечении ОГУЗ Смоленский областной клинический госпиталь ветеранов войн, в прошлом – участники современных вооруженных конфликтов на территории Афганистана и Чеченской республики (1 группа), средняя продолжительность участия в боевых действиях – 19,67±3,124 месяцев. Уровень систолического артериального давления (САД) составил 141,9±19,24 мм рт. ст., уровень диастолического артериального давления (ДАД) – 91,2±11,37 мм рт. ст.

Группу контроля составили 30 пациентов мужского пола с АГ (средний возраст 40,21±5,236 лет), не принимавших участие в боевых действиях; уровень САД – 142,2±20,86 мм рт. ст., уровень ДАД – 90,8±12,03 мм рт. ст (2 группа).

Общеклиническое исследование пациентов обоих групп включало в себя оценку жалоб, подробный сбор анамнеза, выяснялись длительность и характер течения заболевания, предшествующая терапия, а также сопутствующая патология. Клинический осмотр проводился с использованием общепринятых методов физикального обследования. Для верификации диагноза у пациентов проводились стандартные лабораторные и инструментальные методы исследования.

Больные были рандомизированы по полу, возрасту, уровню АД, индексу массы тела, что позволило проводить межгрупповой анализ. В исследуемый контингент не включались больные с нестабильной стенокардией, перенесенным инфарктом миокарда или инсультом, мерцательной аритмией, желудочковой экстрасистолией III–V класса (B. Lown, M. Wolf), сердечной недостаточностью IIА–III ст., с сахарным диабетом, хроническим легочным сердцем, с перенесенными тяжелыми черепно-мозговыми травмами, печеночной и почечной недостаточностью. В период обследования пациентов все сопутствующие заболевания находились в стадии стойкой клинической ремиссии.

Для диагностики АГ использовались рекомендации рабочей группы по лечению АГ Европейского общества гипертонии (ESH) и Европейского общества кардиологов (ESC) 2007 года с выделением АГ 1, 2, 3 степени.

Особенности нейрогуморальной регуляции сердечно-сосудистой системы оценивали методом статистического анализа вариабельности ритма сердца (ВРС) на аппаратном комплексе «КАД-03», Россия, который является информативным, неинвазивным, безопасным и удобным для пациента [1, 6].

Обследование проводили в стандартных условиях, оценивали ритмограммы, зарегистрированные в покое продолжительностью 5 минут. Запись проводилась в том электрокардиографическом отведении, в котором наиболее выражен зубец R (чаще II стандартное отведение). Исследование ВРС проводили в первой половине дня, не ранее чем через 1,5–2 часа после приема пищи при соблюдении строгого физического и психологического покоя. Перед началом исследования в течение 10–15 минут выдерживался период адаптации пациента к окружающим условиям. Запись ЭКГ производилась в положении лежа на спине, при спокойном дыхании. В исследование не включались больные с нарушениями ритма сердца (мерцательной аритмией, частой желудочковой и наджелудочковой экстрасистолией).

Рассчитывали: моду (Мо) – наиболее часто встречающееся значение интервала R-R, характеризующее гуморальный канал регуляции и уровень функционирования системы; амплитуду моды (АМо) – число значений интервалов, соответствующих Мо и выраженное в процентах от общего числа кардиоциклов, определяет состояние активности симпатического отдела ВНС; вариационный размах (ΔХ) – разница между максимальным и минимальным значениями длительности интервалов R-R, отражает уровень активности парасимпатического звена вегетативной нервной системы; индекс напряжения (ИН) – наиболее полно информирует о напряжении компенсаторных механизмов организма и уровне функционирования центрального контура регуляции сердечного ритма. ИН отражает степень централизации управления ритмом сердца и характеризует, в основном, активность симпатического отдела ВНС. Возрастание этого показателя указывает на включение в регуляцию кровообращения более высоких уровней. Индекс напряжения рассчитывали по формуле, предложенной Р. М. Баевским: ИН × АМо / 2 × Мо × ΔХ. Рассчитывали также SDNN – стандартное отклонение величин нормальных RR-интервалов, характеризует ВРС в целом; RMSSD – квадратный корень среднего значения квадратов разностей длительностей последовательных RR-интервалов; pNN5O (%) – процент NN50 от общего количества последовательных пар интервалов, различающихся более, чем на 50 миллисекунд, полученных за весь период записи. Определение реактивной и личностной тревожности проводили с помощью теста Спилбергера – Ханина [3].

Результаты: Пациенты 1-ой группы имели более выраженные изменения вегетативного статуса по сравнению с пациентами 2-ой группы (таблица 1). У пациентов с АГ, принимавших участие в боевых действиях, отмечено преобладание симпатического звена регуляции над парасимпатическим, о чем свидетельствует достоверное снижение DХ и выраженное преобладание АМ по сравнению с группой контроля (р<0,05). Повышение индекса напряжения (ИН) у пациентов с АГ двух групп свидетельствует о значительном дисбалансе вегетативной нервной системы, данный показатель указывает на вовлечение в процесс управления сердечным ритмом высших структур центральной нервной системы. При этом в 1-ой группе наблюдалось достоверно более выраженная активность симпатического звена ВНС по сравнению с пациентами 2-ой группы. Все перечисленные изменения свидетельствуют в пользу дисбаланса вегетативной регуляции и угнетения парасимпатического отдела ВНС за счет преобладания симпатических влияний и о функционировании регуляторных систем в условиях определенного напряжения.

Таблица 1. Показатели ВРС у больных 1 и 2 групп (М ± m)

|

Показатели |

1 группа N= 35 |

2 группа (контроль) N= 30 |

P |

|

Мо |

0,84 ± 0,06 |

0,87 ± 0,04 |

> 0,05 |

|

АМо |

59,76 ± 4,358 |

42,57 ± 5,236 |

< 0,05 |

|

DХ |

0,17 ± 0,085 |

0,27 ± 0,064 |

< 0,05 |

|

ИН |

236,68 ± 12,358 |

102,33 ± 13,492 |

< 0,05 |

|

SDNN |

36,84 ± 2,691 |

59,17 ± 3,028 |

< 0,05 |

|

RMSSD |

32,52 ± 4,936 |

55,43 ± 4,325 |

< 0,05 |

|

pNN50 |

10,63 ± 3,462 |

12,28± 4,235 |

> 0,05 |

Проведенный нами корреляционный анализ позволил установить достоверные взаимосвязи между показателями вариабельности ритма сердца и выраженностью психоэмоциональных нарушений среди участников боевых действий. Результаты представлены в таблице 2. Наличие тревожно-депрессивного синдрома сопровождается повышением активности симпатического отдела ВНС и понижением активности парасимпатического звена.

Таблица 2. Показатели ВРС и психоэмоциональных нарушений среди участников боевых действий

|

Уровни личностной тревожности |

ИН |

АМо |

ИВР |

|

Высокий |

384,3±24,82 |

66,76±6,07 |

542,3±73,52 |

|

Средний |

358,4±23,97 |

62,3±5,98 |

365,1±61,41 |

|

Низкий |

191,2±18,93* |

51,1±5,34* |

294,5±18,76* |

* р<0,05.

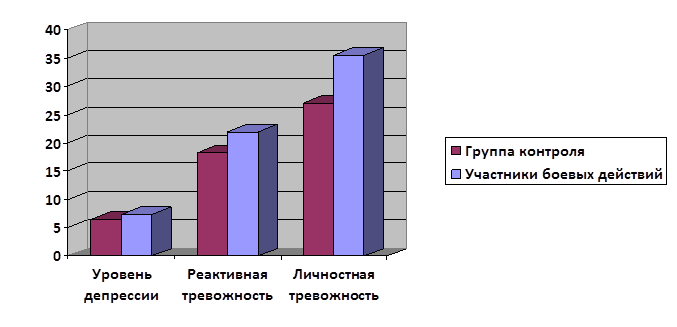

Анализ личностной и ситуативной тревожности с использованием результатов исследования по тесту Спилбергера – Ханина показал высокий уровень личностной тревожности среди пациентов, бывших участников боевых действий. Реактивная тревожность (РТ) проявлялась стойкой напряжённостью, беспокойством, нарушением внимания и тревогой. Личностная тревожность (ЛТ) характеризовалась склонностью воспринимать большой круг ситуаций как угрожающих, опасных и прямо коррелировала с наличием невротического конфликта, эмоциональными и невротическими срывами.

Рис. 1. Выраженность реактивной и личностной тревожности у участников боевых действий и группы контроля

При этом у большинства респондентов выявлялось преобладание личностной тревожности над реактивной. Выраженность реактивной тревожности соответствовала умеренному уровню у субъектов во всех подгруппах без статистически значимой разницы (рисунок 1). В группе контроля РТ и ЛТ проявлялись лёгким беспокойством, напряжением, меньшей склонностью к переживаниям и большей устойчивостью к воздействию стрессорных социальных и профессиональных факторов.

Показатели депрессивности, определявшиеся по тесту Бека, были более высокими среди участников боевых действий.

Выводы: Полученные в нашей работе данные свидетельствуют об усугублении вегетативного дисбаланса у мужчин с АГ, принимавших участие в боевых действиях. У данной категории пациентов выявлены нарушения механизмов вегетативной регуляции ритма сердца с преобладанием симпатического звена ВНС, ослабление парасимпатической активности при усилении централизации в управлении сердечным ритмом и ослаблении влияния автономного контура регуляции, что свидетельствует о неадекватности вегетативных реакций жизнеобеспечения. Психологический фон у мужчин с АГ, принимавших участие в боевых действиях, характеризуется более выраженными тревожными расстройствами. Все перечисленное указывает на более тяжелое течение АГ у бывших участников современных вооруженных конфликтов в отдаленном периоде боевого стресса.

Рецензенты:

Милягин В. А., д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой терапии, ультразвуковой и функциональной диагностики факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ, г. Смоленск.

Хибин Л. С., д-р мед. наук, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ, г. Смоленск.

Библиографическая ссылка

Шлягер Е.В., Горячева А.А. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У МУЖЧИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ БОЕВОГО СТРЕССА // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. ;URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=9126 (дата обращения: 21.01.2026).